アメリカでは、大統領選挙におけるFacebookでのフェイクニュース拡散の影響について、いまだによく語られています。炎上を扇動するような内容のコメントやツイート、動画がロシアから大量に投稿されていたことが判明し、それを目にしたFacebookユーザーは1億2600万人いたというニュースが連日話題に。

もはやただのSNSの規模を越えて社会的な責任を大きく問われるようになったFacebookですが、フェイクニュース防止への取り組みに加えて、他にも色々なプラットフォーム改善を図って社会に貢献していることをアピールしています。その1つが「コメントをAIで分析してユーザーの自殺願望を事前に検知・通知する」という取り組み。小規模でのテストは以前から行っていたようですが、この機能を大規模に拡大することが11月末に発表されました。

どうやったらFacebookのコメントから自殺願望が分かるのかと疑問に思ってしまいますが、分析するのは本人の投稿だけではなく、そこについた友人たちからのコメントも分析されるようです。「大丈夫?」「何か助けになれる?」といった心配のコメントを検知するわけですね。危険性をAIが検知するとFacebookの自殺予防の専門家チームに通知が行くようになっています。人間の専門家が「これは助けを差し伸べる必要がある」と判断すれば、ユーザーのもとに「『あなたには今、特にサポートが必要なのではないか』と思った人から私たちのもとに連絡が来ました。私たちはあなたを助けたいと思っています」とメッセージが届き、サポートが開始されるようです。

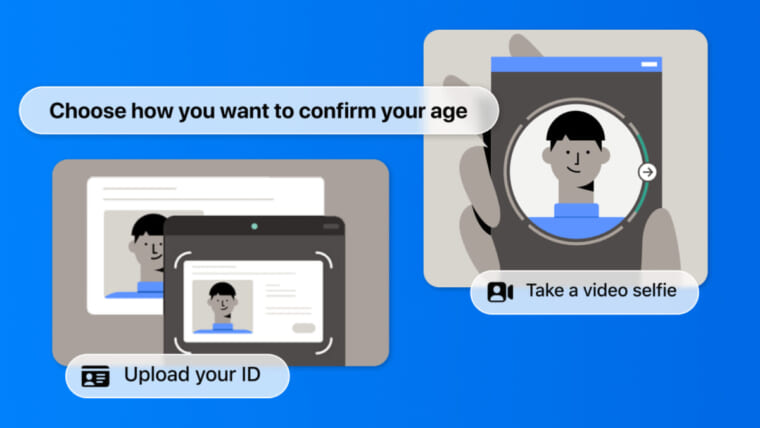

もちろん、自殺をめぐる背景は非常に複雑なもの。Facebookによるアルゴリズムも常に改良が加えられていて複雑なものになっており、対象が人の命とプライバシーに大きく関わることから詳細は公開されていません。

AIが病気を検知。命を救うことも

もちろん、すべての自殺をこれで検知できるわけではないでしょう。そもそもSNSがうつ病を促進しているのではないかという指摘もあります。しかし、AIを使ったこういった取り組みは医療分野でどんどんと実用化されています。

Googleは検索サービスを自殺予防に役立てようとしています。自殺に関連した特定の言葉を検索すると自殺防止ホットラインの番号が表示されるようになりました。Microsoftは同社の検索サービスBingを使って、「検索ワードのログから膵臓ガンにかかっているかどうかを高確率で当てられる」という研究を発表しています。さらにこれをMicrosoftによる音声アシスタント「Cortana」と組み合わせることで広範囲のユーザーの病気予防へと貢献できる、という展望を論文で語っているのです。

マシーンラーニングやビッグデータに関するテクノロジーとコンピューターの処理速度が向上している今日では、検索ログやSNS上の言動といったデータからユーザー自身のことが驚くほど多く分かるようになってきているのです。

フィットネストラッカー「Fitbit」に記録されていた心拍数データが緊急救命の大事な手がかりとなって人命を救うという事態も起きています。自分自身に関するデータをどう活用しているかが命を救う時代なのですね。

ちょっと探せば、この分野では驚くほどたくさんのプロジェクトが進行されていることが分かります。日本でも日立と慶應大学がパートナーシップを結んでAIを使った病気の検知を研究しています。障がい者雇用・就労移行支援を行っている団体LITALICOはビッグデータ解析事業UBICの人工知能エンジンKIBITを活用して精神障がい者の自殺予防対策に取り組んでいます。

スマート聴診器「Eko」は心音と専門家による診断のデータベースをもとに、マシーンラーニングによる高精度な診断に取り組んでいます。このデバイスを使えば誰でも世界一の診断が受けられるようになるかもしれません。

データを隠すのは良くない!

そうするとFacebookやMicrosoft、GoogleやApple、Amazonといった大手プラットフォームやプラットフォームがデータを活用した医療分野に取り組む意義がよく見えてきますね。GoogleホームやAmazonエコーといった音声アシスタントが日本にも進出してきましたが、日常のデバイス操作やデータ管理を1つのプラットフォームで行うということには大きなメリットがあります。

ウェアラブル・デバイスを通じて睡眠データや運動のデータも集められ、食べ物、薬などの購入データもあり、インターネットで何を検索しているかもデータとして蓄積される。ビッグデータのお陰で自分が「病院に行かないと」と考える前にデジタル・アシスタントが「○○の可能性があるので専門家に見てもらってください」と促してくれるという世界もすぐに実現されるかもしれません。

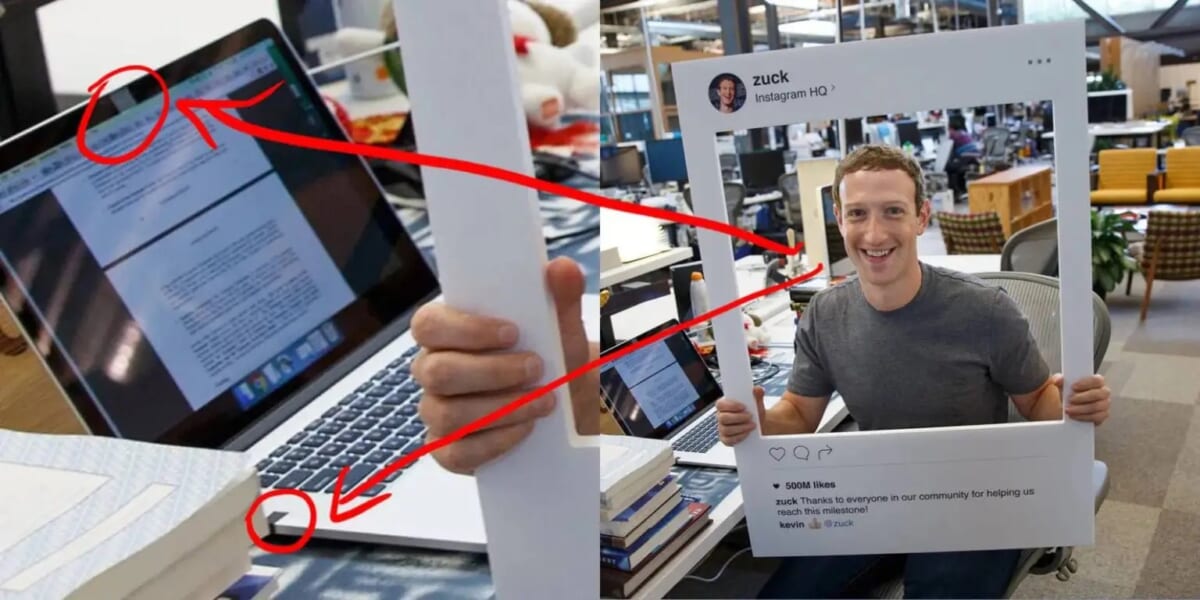

もちろん、こういったデータ利用はプライバシーの問題と大きくつながり得ます。前述のFacebookによる自殺予防テクノロジーに関しても、専門家からは「詳細を公開して透明にしてほしい」という声があがっています。AIの研究をリードする米国の大手テクノロジー企業がデータや知識をどれくらい公開するのか。注目が集まっています。

[1/5]

[1/5]