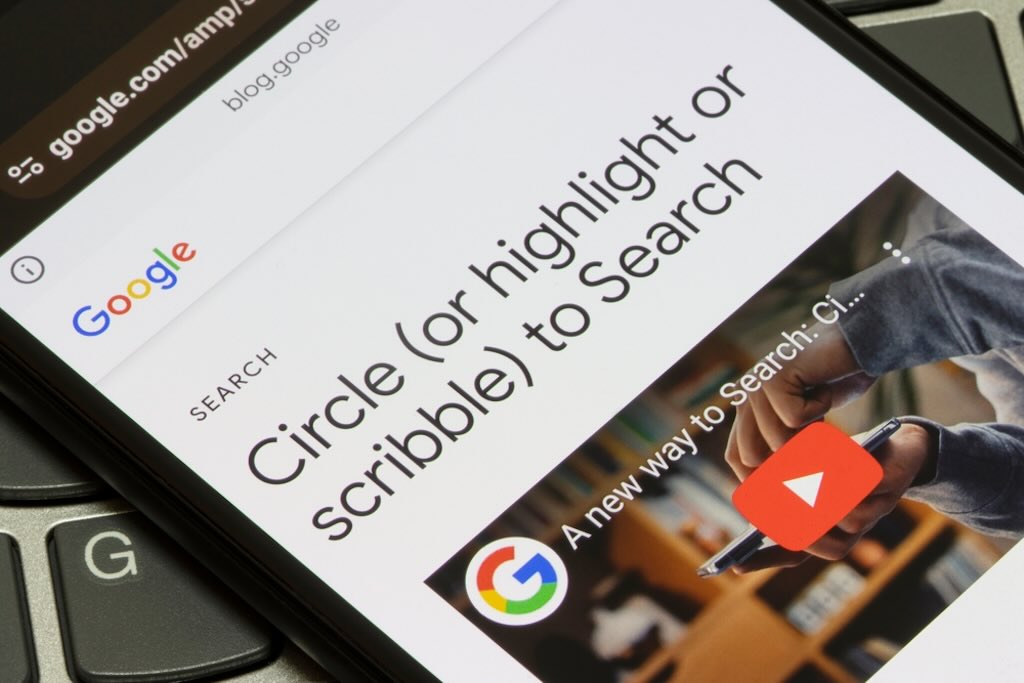

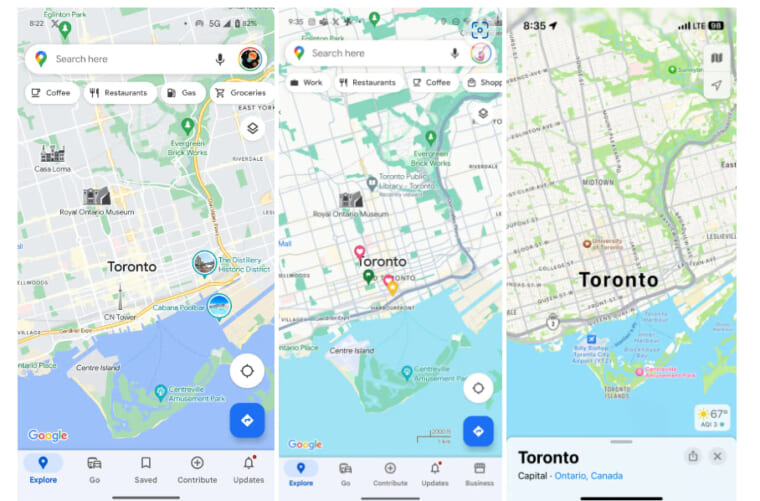

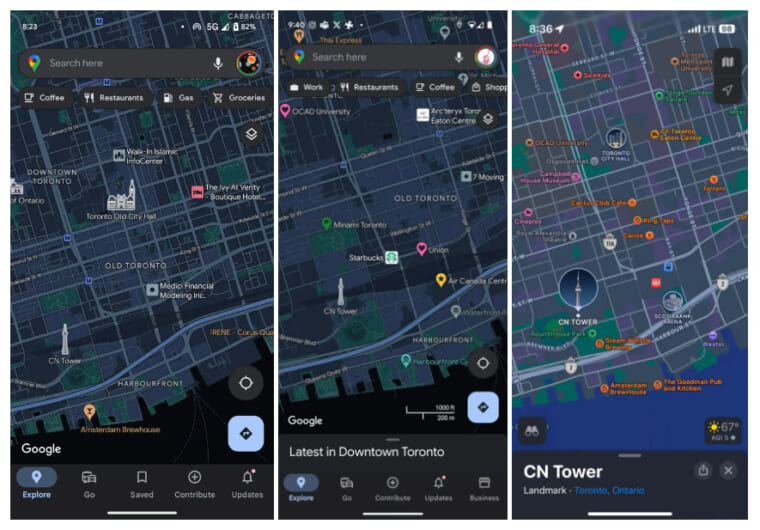

グーグルやサムスン製スマートフォンで使えるAI機能の「かこって検索」は、スマホ上で見つけたものを、アプリを切り替えずに検索できて好評を呼んでいます。

しかし、画面の下部にあるホームボタンあるいはナビゲーションバーを長押しすると、間違ってタスク切り替えを呼び出してしまったり、他のジェスチャー操作を使いたいのに、かこって検索が暴発したりするなど、一部では不満の声も上がっています。

この点について、開発チームが操作性を改善していくとの趣旨をポッドキャストで語りました。

グーグル公式ポッドキャスト「Made by Google Podcast」の最新エピソードには、かこって検索の開発チームが出演。そこでは上記の操作について「製品の良し悪しを左右すると分かっていたので、最速のアクセス方法は何かを考えるのにすごく時間を費やした」と述べています。

最も重視したのは、OSのどこからでもアクセスできるということ。そうした発想から、ホームボタンまたはナビゲーションバーを長押しする現在の方法にたどり着いたそうです。

暴発しやすいとの苦情に対しては「まだ先があり、ユーザーが望むときに発動され、望まないときに発動されないようにするために多くの努力をしている」とコメント。現在進行形で改善を進めているようです。

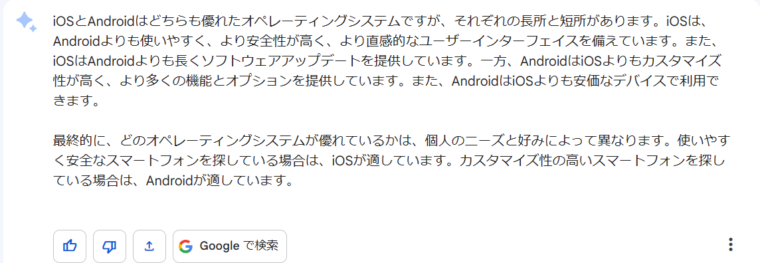

また、かこって検索は、実際にはGoogleレンズが大きな役割を果たしていることも明らかになりました。Googleレンズとは、写真や画像を認識し、名前や詳細情報まで教えてくれるアプリのこと。

すなわち「技術の多くは、実際には(Google)レンズであり、ビジュアル検索機能、画面上のOCR(光学文字認識)です」と言います。

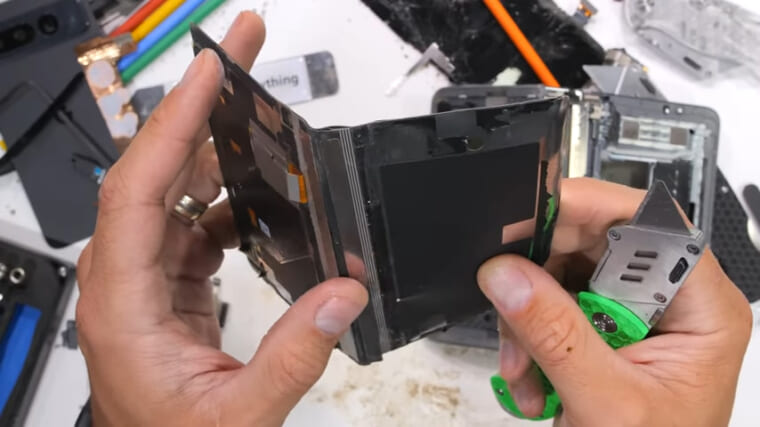

かこって検索の開発は、2023年1月頃にスタートしたそう。同チームは、Googleレンズのように対象をタップして選ぶほうが「丸でかこう」より速いと認めつつも、こちらのほうが「楽しい」と感じたと語っています。

今のところ人気が急上昇している使い方は、画像の中のテキストをコピーすること。例えば、YouTubeの字幕や、Instagramアプリ内のテキストなど、普通はコピー&ペーストできないものもコピーしたり検索したりできます。

グーグルは今後も「かこって検索」で多くのことを計画しているそう。できることがもっと増えたり、対象スマートフォンが拡大したりするのでしょうか? 今後の発展に期待です。

Source: Made by Google

via: 9to5Google

(@Za_Raczke)

(@Za_Raczke)

’n it!

’n it!

(@Za_Raczke)

(@Za_Raczke)