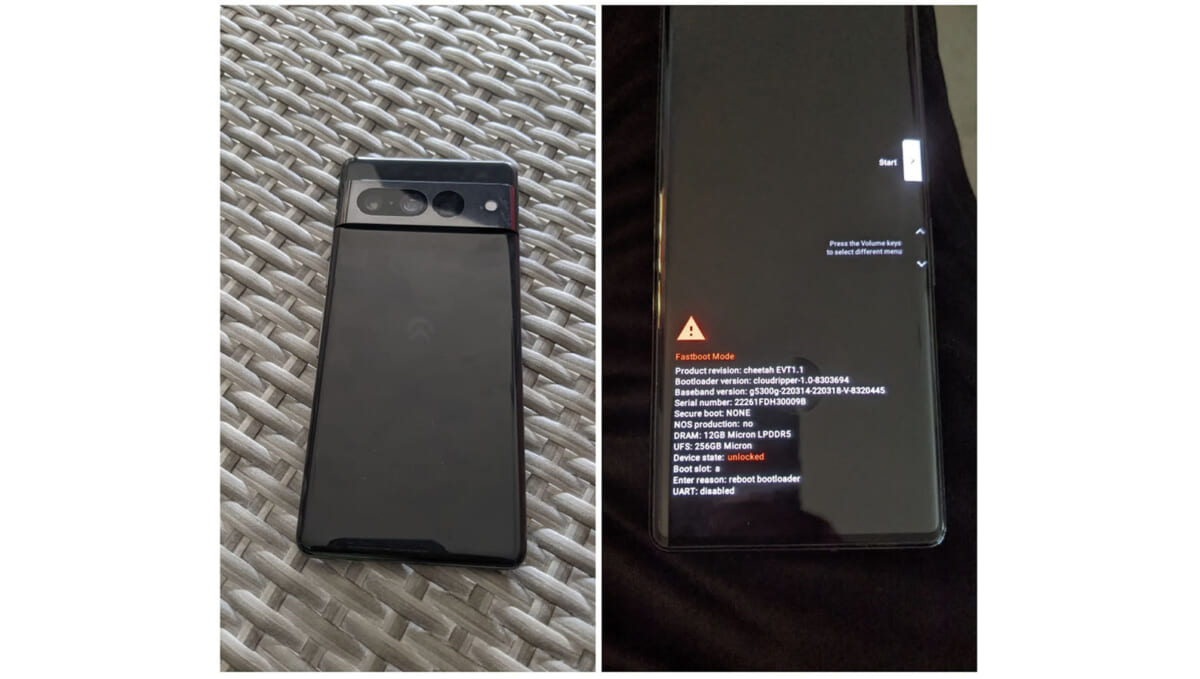

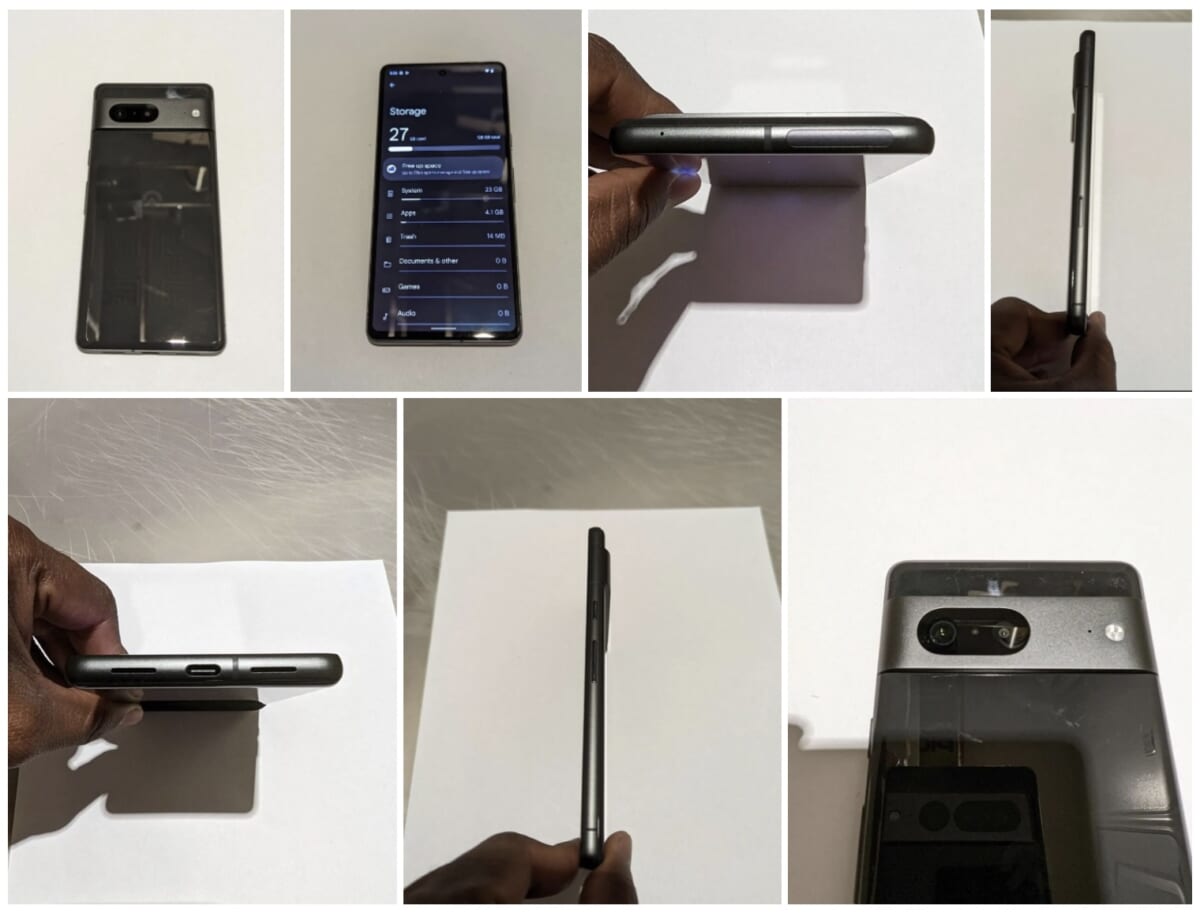

米グーグルは7月21日から、新型スマートフォン「Pixel 6a」とワイヤレスイヤホン「Pixel Buds Pro」の予約を国内で開始しました。どちらも7月28日から販売が開始され、Google ストアでの価格はそれぞれ5万3900円と2万3800円(どちらも税込み)となっています。

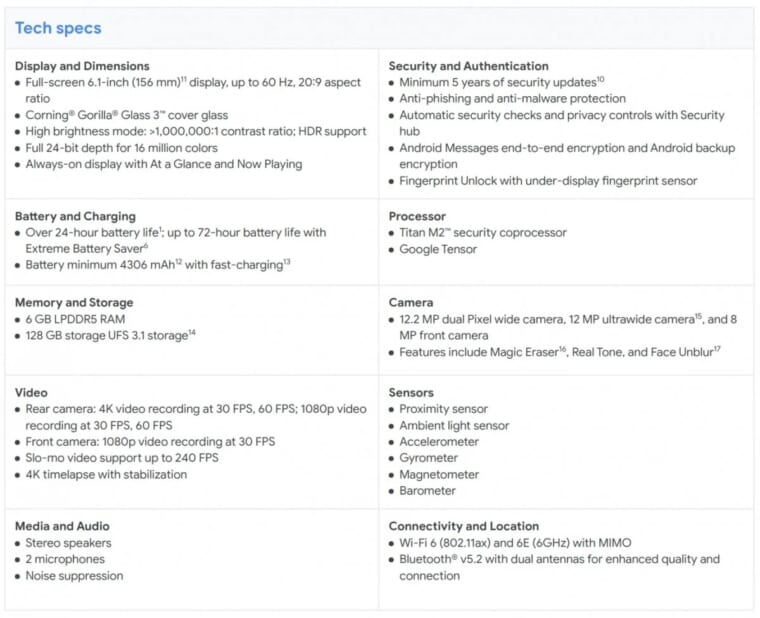

Pixel 6aとPixel Buds Proはどちらも、5月12日のイベントにて発表されました。Pixel 6aは上位モデル「Pixel 6/6 Pro」と同じ「Tensor」プロセッサを搭載しながら、カメラスペックや本体素材を変更したことで、廉価に購入できるのが特徴です。

Tensorプロセッサの搭載により、オフラインでも使えるリアルタイム翻訳や、肌の色を正確に再現するリアルトーン、暗い場所や夜間に撮影できる夜景モード、写り込みを消去できる消しゴムマジックなどの機能が利用できます。

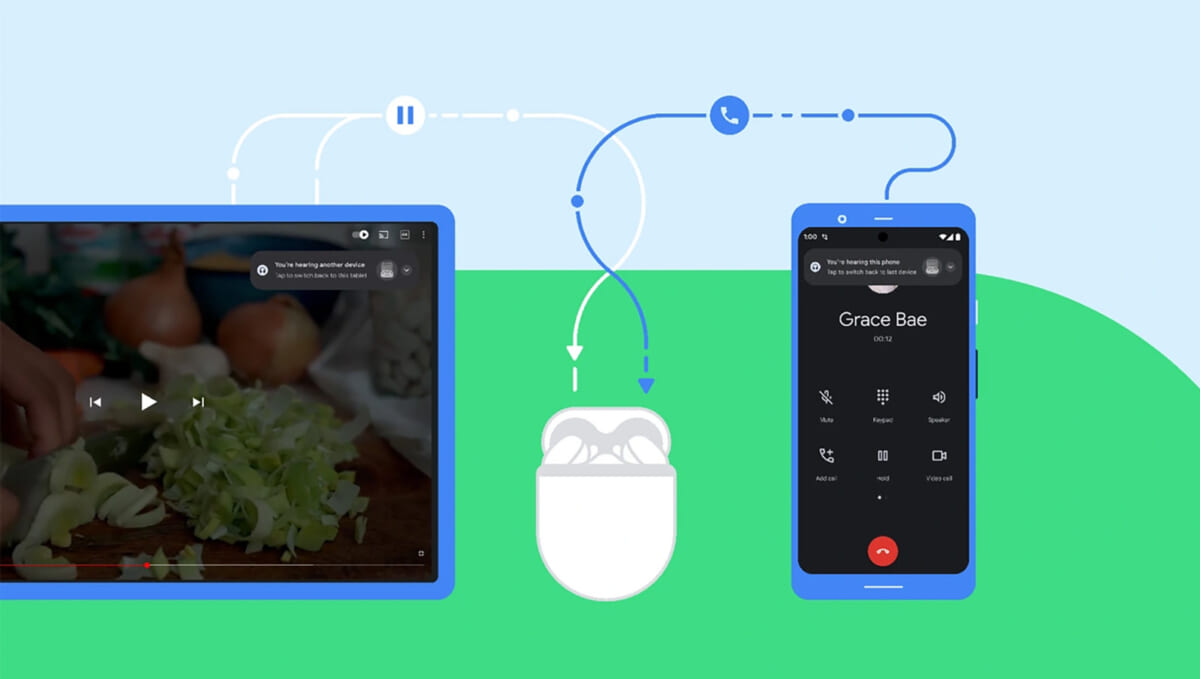

Pixel Buds Proは、Pixel Budsシリーズとして初めてアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載。これと6コアのカスタムオーディオ チップとカスタム設計のスピーカードライバーを組み合わせることで、高度なノイズ消去機能を実現しました。

Pixel Buds ProではPixelスマートフォンやAndroid スマートフォンと、簡単にペアリングすることが可能です。またハンズフリーで利用できる Google アシスタントにも対応し、「OK Google」と話しかけるだけで、道案内や40言語のリアルタイム翻訳などを利用できます。

さらにPixel 6aの購入者向け特典として、1台購入するごとに「Pixel Buds A-Series」が1台プレゼントされます(在庫がなくなり次第終了)。最近は円安でさまざまなデジタルガジェットが値上がりする中、最新スペックを廉価にゲットできるPixel 6aは注目の製品となりそうです。

Source: グーグル