アップルは日本時間の3月9日午前3時から、オンラインで発表会イベントを実施しました。ここでは、発表された新製品の主な特徴と価格、発売日をまとめて紹介します。

新製品その1 iPhone 13と同じA15搭載で5万7800円からの新iPhone SE

コンパクトなサイズと手頃な価格で根強い人気を集める「iPhone SE」が2年ぶりに刷新。6コアCPUと4コアGPUのA15 Bionicチップを搭載しました。

↑新iPhone SE。前モデルは2020年登場だったので、2年ぶりです

このA15 Bionicチップ搭載により、2021年発売の「iPhone 13」と同等の処理性能を手に入れたことになります。ストレージ容量は64GB、128GB、256GBの3種類で、直販価格は5万7800円(税込)から。iPhone 13の直販価格が8万6800円(税込)からなので、iPhone 13より3万円近くも価格を抑えながら、最新の処理性能を楽しめることになります。

↑A15 Bionicチップの搭載で4.7インチのiPhone 8に比べて1.8倍高速になりました

カラーバリエーションはミッドナイト、スターライト、(PRODUCT)REDの3色を用意。そのほか主なスペックは、4.7インチのRetina HDディスプレイ(1334×750ピクセル)、色温度を自動調整するTrue Toneディスプレイ採用、触覚タッチ対応、ホームボタン内蔵のTouch ID、12メガピクセルの広角リアカメラ、7メガピクセルのフロントカメラなどとなっています。

↑スマートフォンの中で最も頑丈とうたうガラスを前面と背面に採用。また、IP67等級の耐水性能と防塵性能を備えています

↑5G対応もトピックです

サイズは約幅67.3×高さ138.4×厚み7.3mmで、重量は約144g。3月11日から予約注文の受付を開始し、3月18日に発売する予定です。

新製品その2 MacBookに搭載のM1がiPad Airにも来た! 新たなカラバリにも注目

スペック面で意表を突いて来たのが新しい「iPad Air」です。

↑新iPad Air

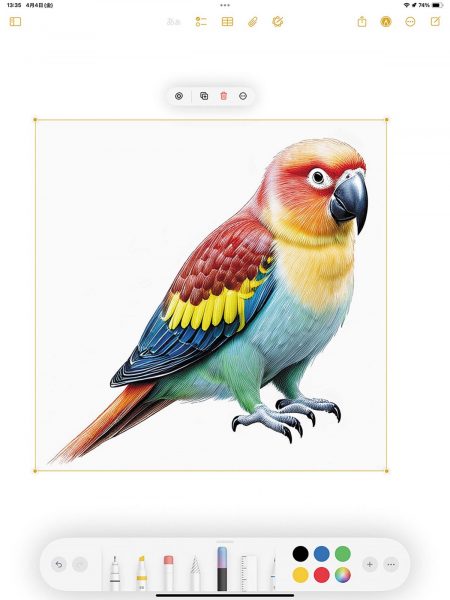

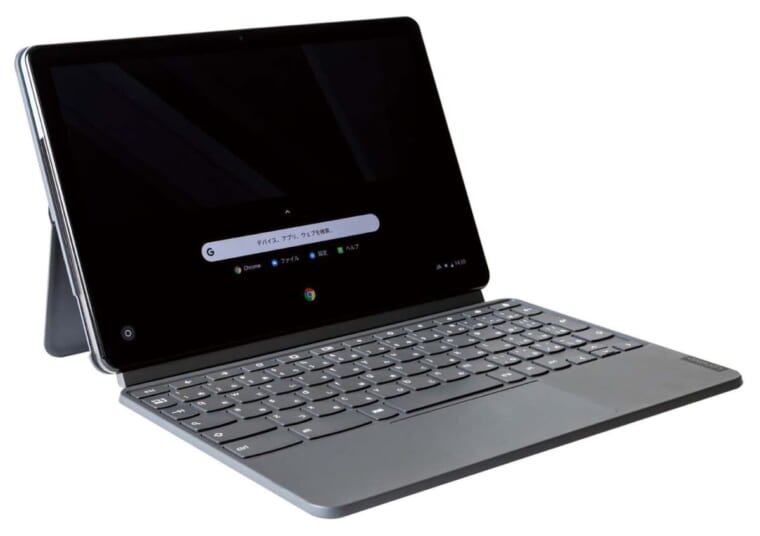

iPad Airは今回で第5世代となりますが、プロセッサーにはなんとApple M1チップ(8コアCPU、8コアグラフィックス、Apple Neural Engine、8GB RAM)を搭載。A14 Bionicチップを搭載していた第4世代のiPad Airと比べると、CPUの処理性能は最大60%、グラフィックスの処理性能は最大2倍に向上しているとのことです。

↑M1搭載のiPad Airは同価格帯の「最も売れているWindowsノートPC」より最大で2倍高速としています

これまで、M1を搭載するiPadは最小構成で9万4800円(税込)のiPad Proのみでした。高機能なiPadを求める人にとって、新たに有力な選択肢が生まれた格好です。

フロントカメラは広角の12メガピクセル。FaceTimeなどビデオ通話の使用時に、自動的に話者を中央に配置する「センターフレーム」に対応しています。

↑iPad全モデルがセンターフレームに対応

↑iPad Airも5Gに対応しています

なお、オプションとしてApple Pencil(第2世代)、Magic Keyboard、Smart Keyboard Folioに対応する点などは、第4世代のiPad Airと同様。10.9インチ(2360×1640ピクセル)のLiquid Retinaディスプレイや、Touch IDセンサーを兼ねたトップボタンなども、第4世代から変わっていません。

デザインも基本的には第4世代を踏襲しますが、カラーバリエーションは、スペースグレイ、スターライト、ピンク、パープル、ブルーの5色展開となりました。

↑iPad Airのカラバリ。左からパープル、ブルー、ピンク、スターライト、スペースグレイ

サイズは約幅178.5×高さ247.6×厚み6.1mmで、重量はWi-Fiモデルが約461g、Wi-Fi+Cellularモデルが462g。ストレージは64GBと256GBから選択できます。

価格はWi-Fiモデルの64GBが7万4800円(税込)、256GBが9万2800円(税込)。Wi-Fi+Cellularモデルの64GBが9万2800円、256GBモデルが11万800円です。3月11日から予約注文の受付を開始し、3月18日から販売を開始します。

新製品その3 制作スタジオ向けデスクトップ「Mac Studio」が、M1シリーズ最上位チップ「M1 Ultra」を携えて登場

発表イベントの特設サイトには、数日前から「最高峰を解禁(米国版では「Peek performance」と表記)」という文字がありました。「最高峰」が何を意味するのか、SNSなどを中心に議論になっていたのです。

その答えを明かすかのように発表されたのが、M1シリーズ最上位チップ「M1 Ultra」を搭載した「Mac Studio」です。

↑右下のボックスがMac Studio。ディスプレイは後述のStudio Displayです

Mac Studioは、およそ幅197×奥行き197×高さ95mmというコンパクトなボディながら、16コアのIntel Xeonを搭載するMac Proや、10コアのIntel Core i9を搭載する27インチiMacをも超えるパフォーマンスを実現したというデスクトップマシンです。

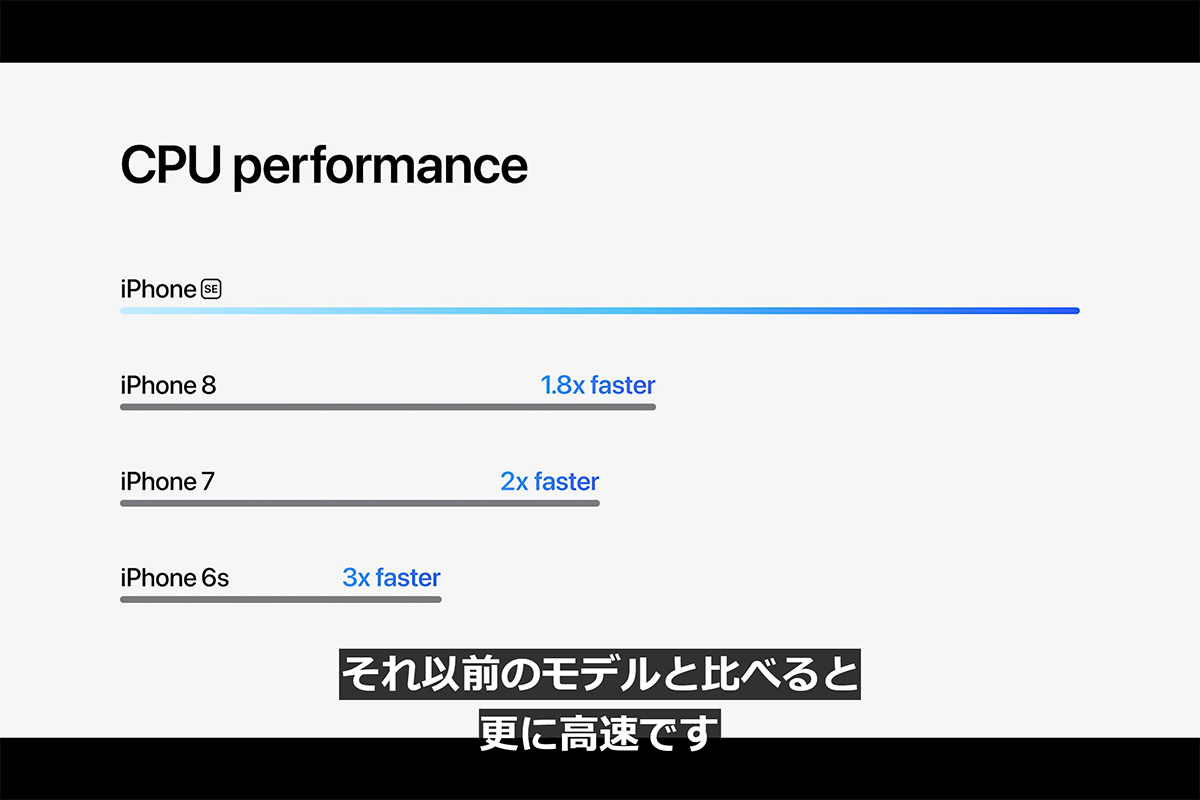

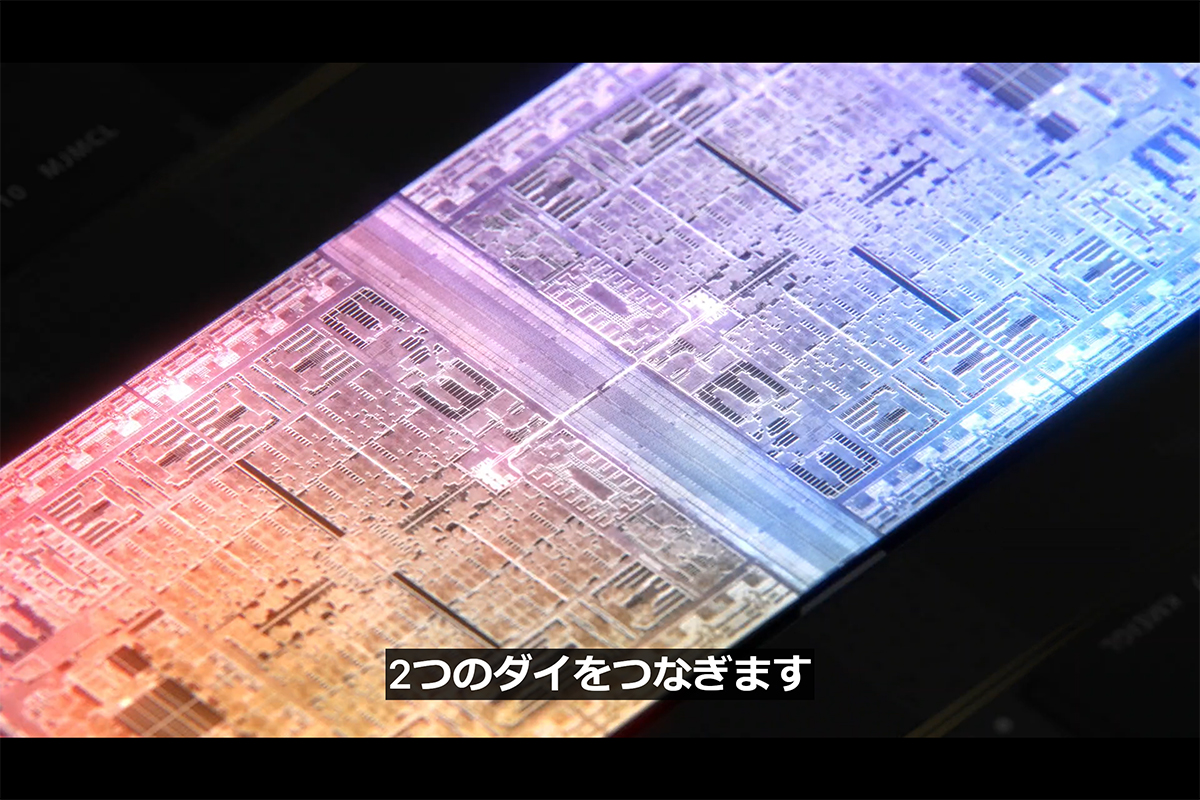

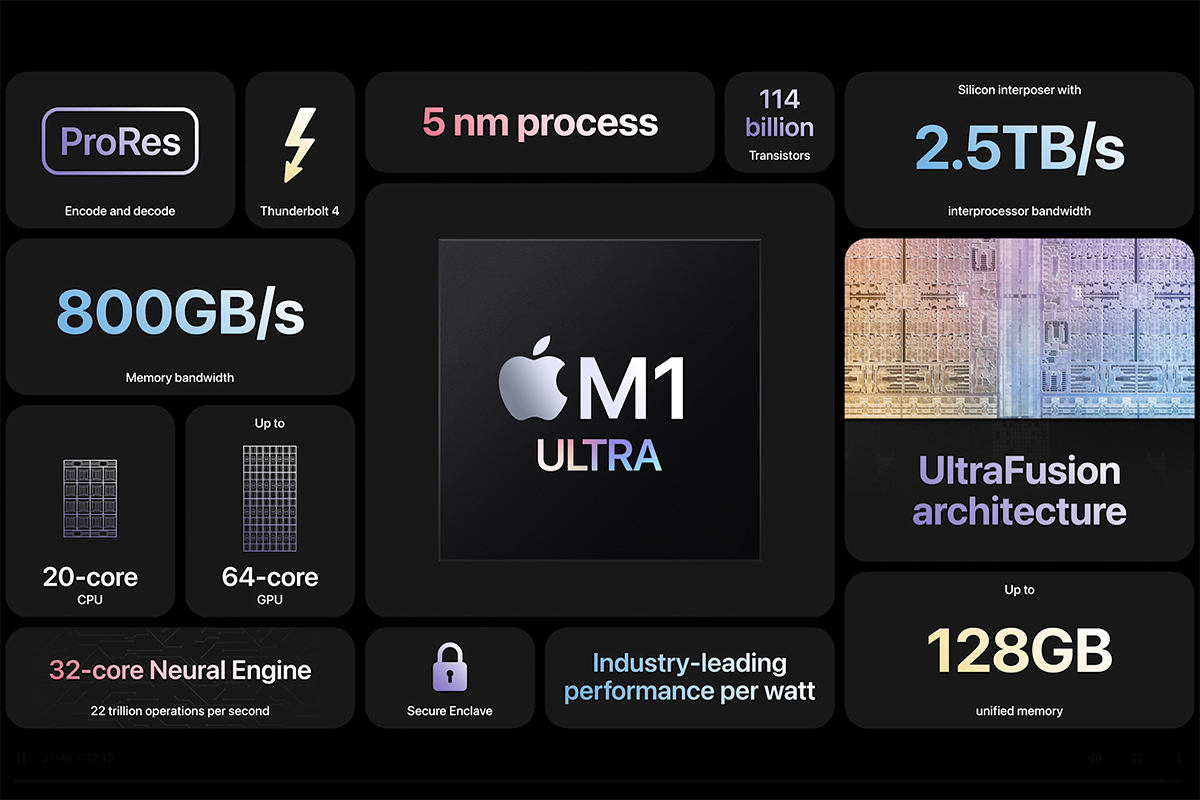

M1 Ultraは、アップルが「パーソナルコンピュータ史上、最もパワフル」と説明するチップで、2つのM1 Maxをつなぎ合わせる「UltraFusion」という方式で製造されています。

↑新たに発表されたM1 Ultra

↑2つのM1 Maxのダイをつなげることで低遅延、膨大な帯域幅、優れた電力効率を実現。驚異的なパフォーマンスを実現するとうたうチップです

↑2つのダイの間で2.5TB/秒の帯域幅、PC用のチップとしては史上最多という1140億個のトランジスタ、800GB/秒のメモリー帯域幅など、スペック面でまさに圧倒的なチップです

20コアCPU、64コアGPU、32コアNeural Engineなど、コア数も驚異的。そのCPU処理性能は27インチiMac(10コアIntel Core i9搭載)の最大3.8倍、GPU処理性能は27インチiMac(Radeon Pro 5700 XT搭載モデル)の最大3.4倍を実現しています。

↑最上位のMacProよりも最大80%高速化

これにより、「複雑な粒子シミュレーション」や「巨大な3D環境のレンダリング」など、「かつてないほど負荷の高い作業」をパワフルにこなせるとアップルは説明しています。

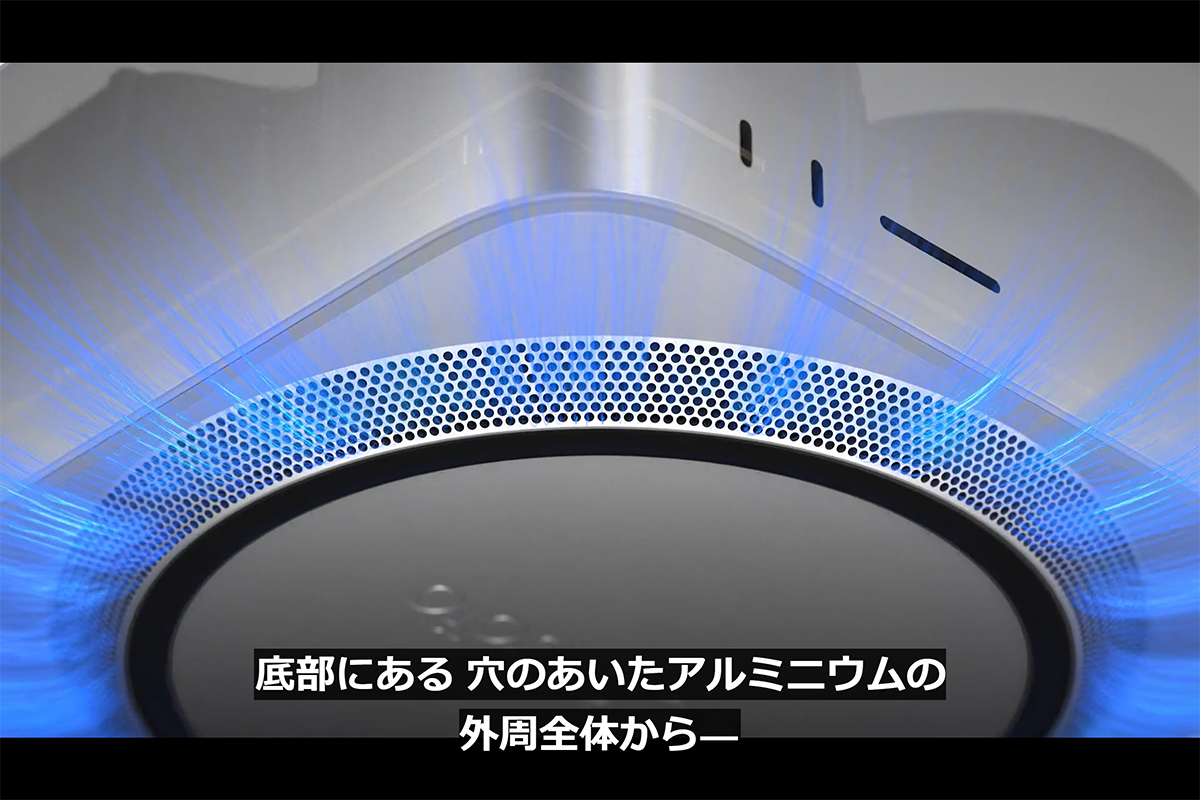

底面の空気口から吸気し、チップの真上に取り付けられたファンでチップを冷やしつつ、背面の排気口から排熱するという排熱設計にも特徴があります。

↑底部には穴が開いており、そこから吸気します

↑背面の穴から排気

ラインナップは、M1 Max搭載モデル(最小構成32GBメモリー、512GB SSD)とM1 Ultra搭載モデル(最小構成64GBメモリー、1TB SSD)の2モデル展開で、価格はM1 Maxモデルが24万9800円(税込)から、M1 Ultraモデルが49万9800円(税込)から。

インターフェイスは、M1 Max搭載モデルがUSB Type-C×2、SDXCカードスロット×1、Thunderbolt 4×4、USB Type-A×2、HDMI×1、10GB Ethernet端子×1、3.5mmヘッドフォンジャック×1を搭載。一方のM1 Ultra搭載モデルは、SDXCカードスロット×1、Thunderbolt 4×6、USB Type-A×2、HDMI×1、10GB Ethernet端子×1、3.5mmヘッドフォンジャック×1をそろえています。

↑最大で4台の32インチRetina 6Kディスプレイ「Pro Display XDR」に加え、1台の4Kテレビと接続できます

なお、注文画面で最もハイエンドなスペックにカスタマイズした場合、M1 Ultra(20コアCPU、64コアGPU、32コアNeural Engine)、128GB メモリー、8TB SSDという仕様になり、価格は93万9800円となります。

すでに予約注文の受付が始まっており、3月18日に発売予定です。

ここまでハイスペックなモデルなら、Mac Proを置き換える存在になるのかとも思えましたが、発表会中には「Mac Proについては、また次の機会」とのコメントも聞けました。M1 Ultraという新しいチップ、Mac Studioという新しいシリーズが加わったことで、今後、Macの製品ラインアップがどのように展開していくかも楽しみです。

新製品その4 空間オーディオやセンターフレーム対応の5Kディスプレイ「Studio Display」

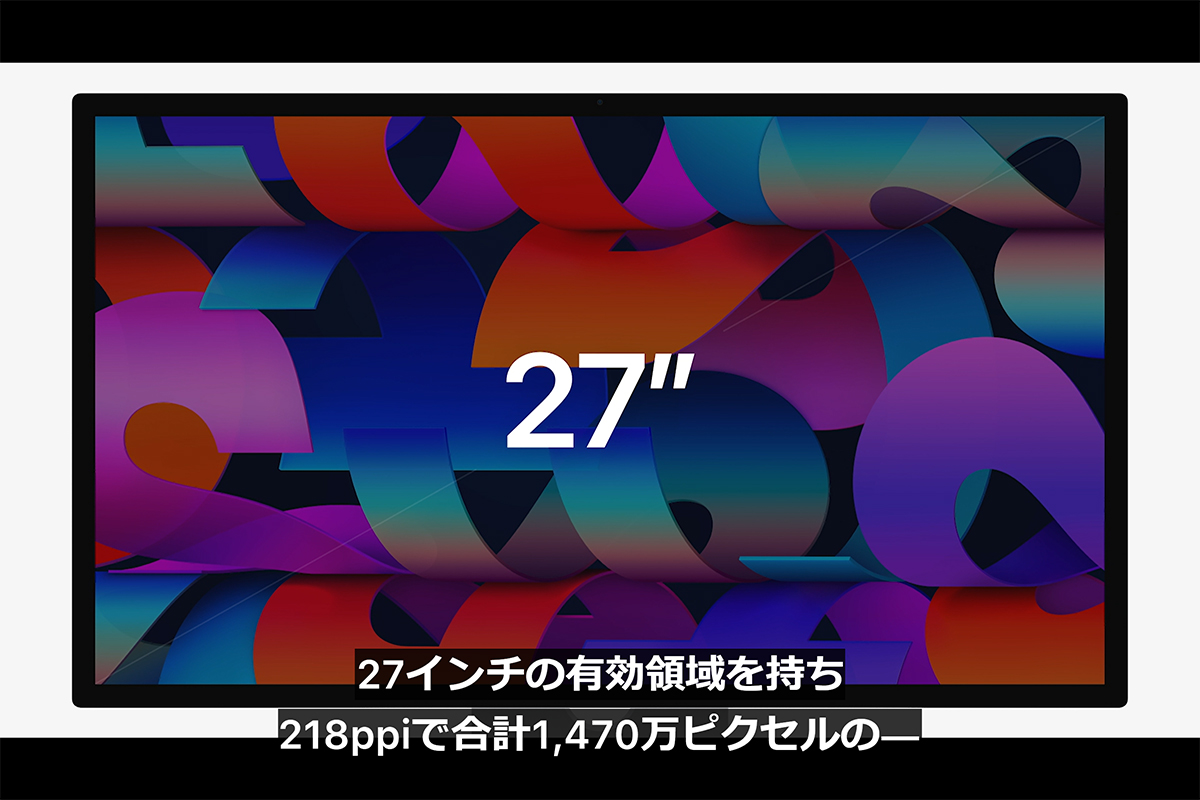

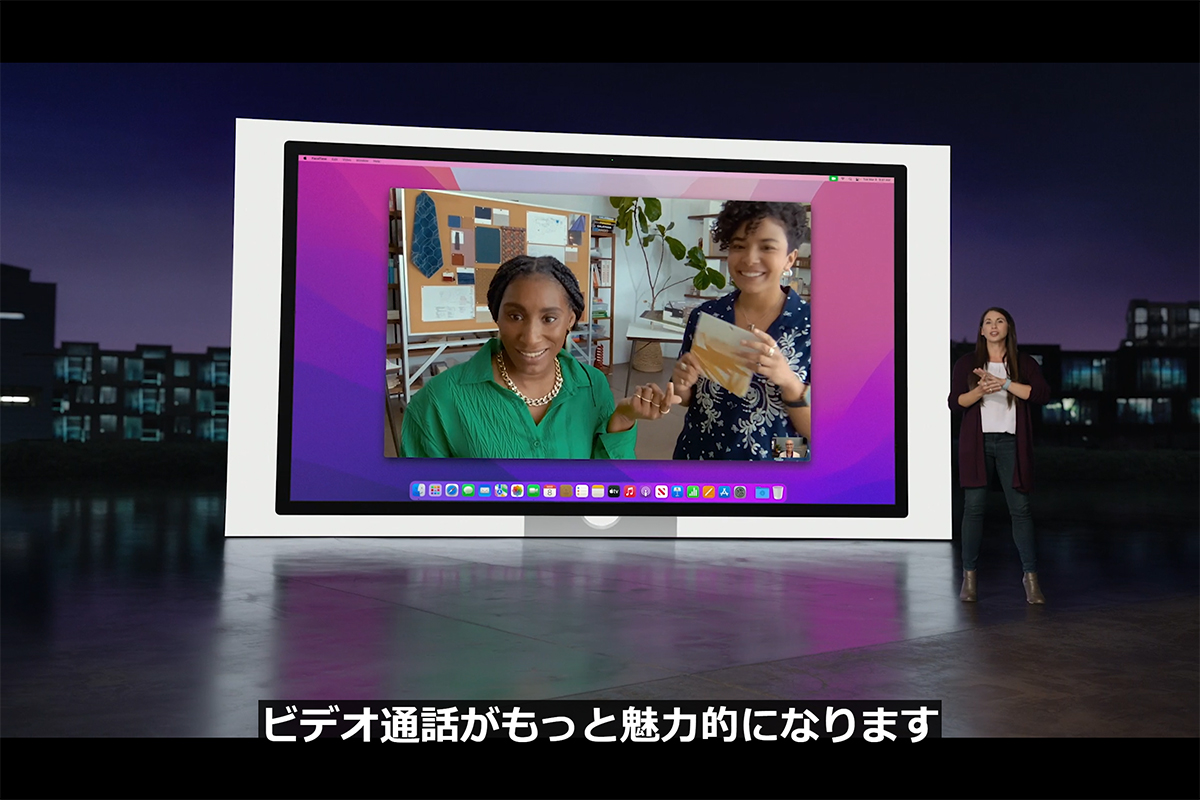

またMac Studioと合わせて、27インチディスプレイ「Studio Display」も発表されました。5120×2880ピクセルの5K仕様で、ディスプレイでありながらA13 Bionicチップを搭載。6基のスピーカーユニットによる空間オーディオの再生や、センターフレームに対応する12メガピクセルの超広角カメラ、「Hey Siri」の呼びかけでのSiriの起動、「スタジオ品質」をうたうマイクアレイの搭載といった機能を持ちます。

↑Studio Display

↑Macシリーズ初対応のセンターフレーム

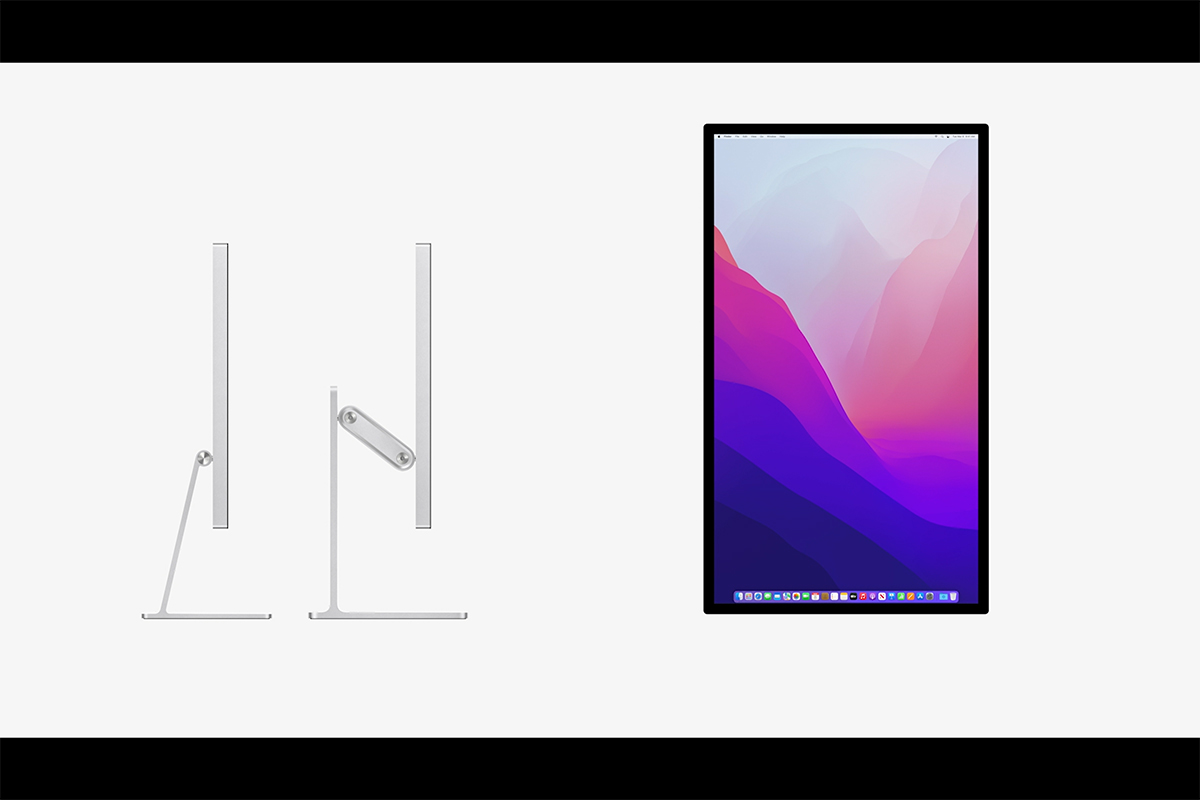

また、標準で傾きを調整できるスタンドを備えますが、オプションとして、傾きと高さを調整できるスタンドと、VESAマウントアダプタも用意されるとのことです。

↑ディスプレイは最大30度まで傾けられます。また、横から見る限りはかなりスリムな印象です

↑VESAマウントアダプタを装着すれば横掛けはもちろん、縦掛けも可能

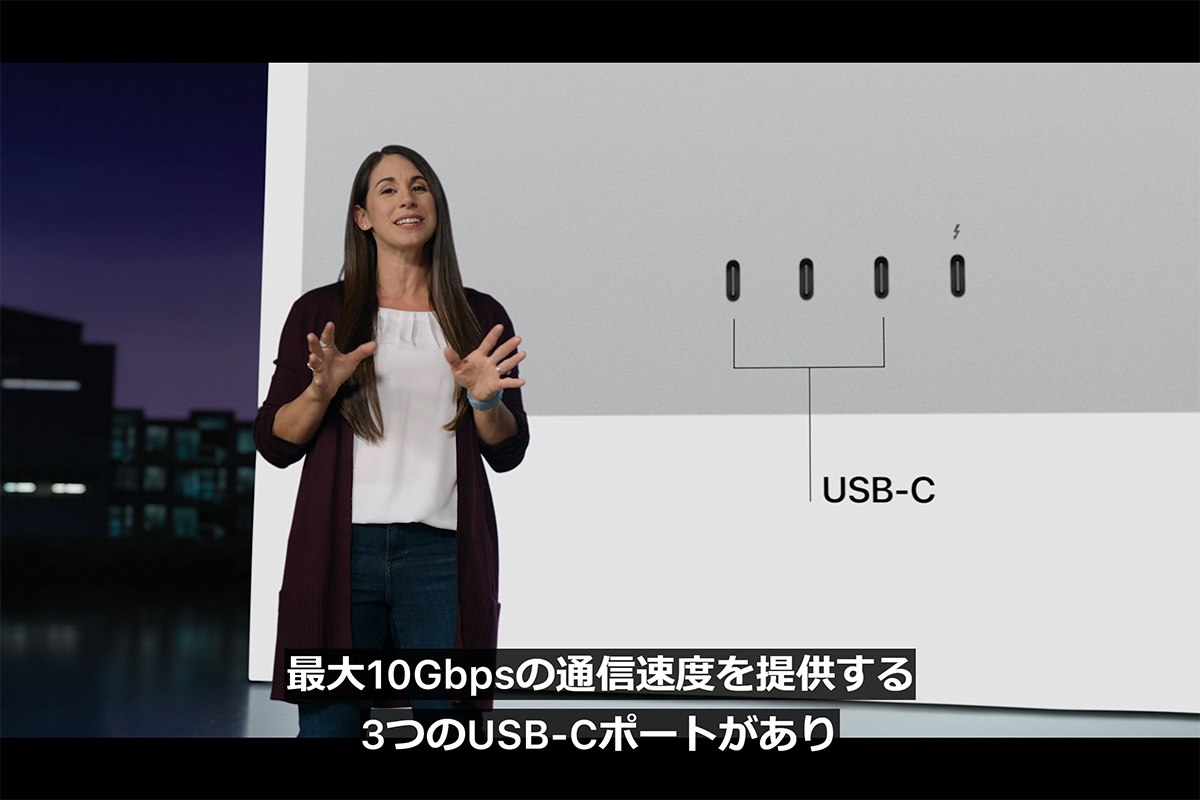

↑3基のUSB Type-Cと1基のThunderbolt 3を装備。Thunderbolt 3は、MacBookの充電も可能です

価格は19万9800円(税込)から。すでに予約注文の受付を開始しており、3月18日に発売予定です。

新製品その5 iPhone 13とiPhone 13 Proに新緑を思わせる新色

iPhone 13とiPhone 13 Proに、新色が追加されたのも今回のトピックです。

↑新色追加のiPhone 13とiPhone 13 Pro

iPhone 13、iPhone 13 miniの「グリーン」は、ややくすんだ渋めのグリーン。これまでのアップル製品には見られなかった色味で、新鮮に思えます。iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Maxの「アルパイングリーン」も色の系統としてはiPhone 13のグリーンに似ていますが、iPhone Proシリーズ特有の磨りガラスの質感、ステンレスフレームの光沢感が加わり、より高級感のある仕上がりになっています。

iPhone 12、iPhone 12 miniにも「グリーン」というカラーバリエーションが存在していましたが、あちらは淡い色味でした。はっきりと濃い緑系統の色は、iPhone 11 Proの「ミッドナイトグリーン」以来です。これからiPhone 13シリーズに買い替える予定のある方は、要注目ですね。

【フォトギャラリー】※画像をタップすると閲覧できます。一部SNSからは閲覧できません。