GetNavi webでは今年、多くのクラウドファンディング・プロダクトを紹介してきました。目を見張るものも多くあれば、意味不明なものもたくさんありました。そこで本稿では、私が紹介したクラウドファンディングのプロダクトから独断と偏見でベスト3を紹介します! テーマはビジネスパーソンなら絶対に気になる「習慣改善プロダクト」。ベスト1は私自身もつい購入してしまったあのプロダクトです!!

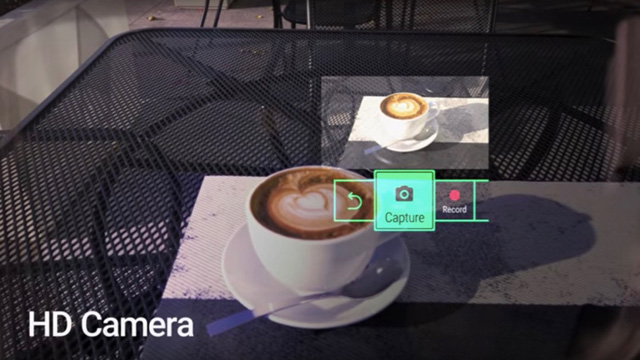

3位: ORII

コミュニケーションツール、スケジュール管理、画像・ビデオ制作、さらには文章作成まで幅広く活躍するスマートフォンは今や仕事の必需品。しかし同時に、集中して仕事をサクサクこなす上では最大の敵でもありますよね。

メッセージをチェックするだけのつもりでスマホを見たら、ちょっと気になってニュースアプリを読み始めてしまう、またはインスタグラムを見てしまう……とスマホのスクリーンにはたくさんの誘惑が潜んでいます。

そんな誘惑を断ち切る一番の方法は「スマホを一切見ない」です。それを助けてくれるのがKickstarterで見事約3800万円の開発資金を獲得したスマートリング「ORII」です。

骨伝導+ノイズキャンセリング機能のついたリングを通じて、指を耳に当てるだけで電話に出ることができます。音声アシスタントを通じてスマホの操作も可能なので、スマホを取り出さずに、耳に指を当て、音声で指示を出すだけでカレンダーの予定通知、予定設定、アラーム、リマインダー通知、メッセージ送受信、天気予報、翻訳、予約、道順検索と様々なことができるようになります。

スマホの画面で通知を全部チェックするのではなく、スマートリングを通して音声で処理していく。これを使いこなしたら、不必要なスマホチェックが一気に減りそうですよね。2000人以上の人が予約購入をしているのも納得です。

現在はIndiegogoで1つ約1万5000円で予約受付中。発送は来年の2月を予定しているとのことで、ユーザーの感想が待ちきれません。

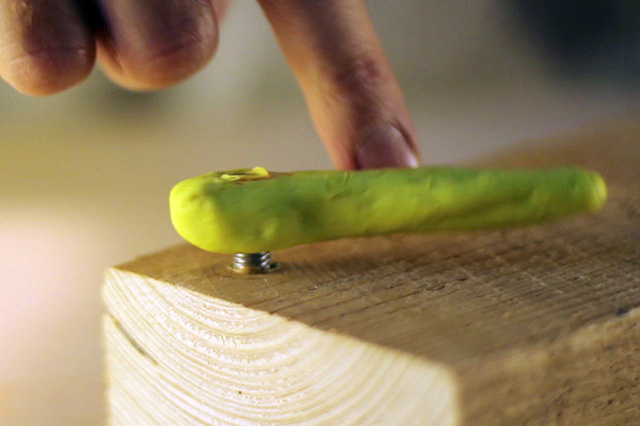

2位: Tiller

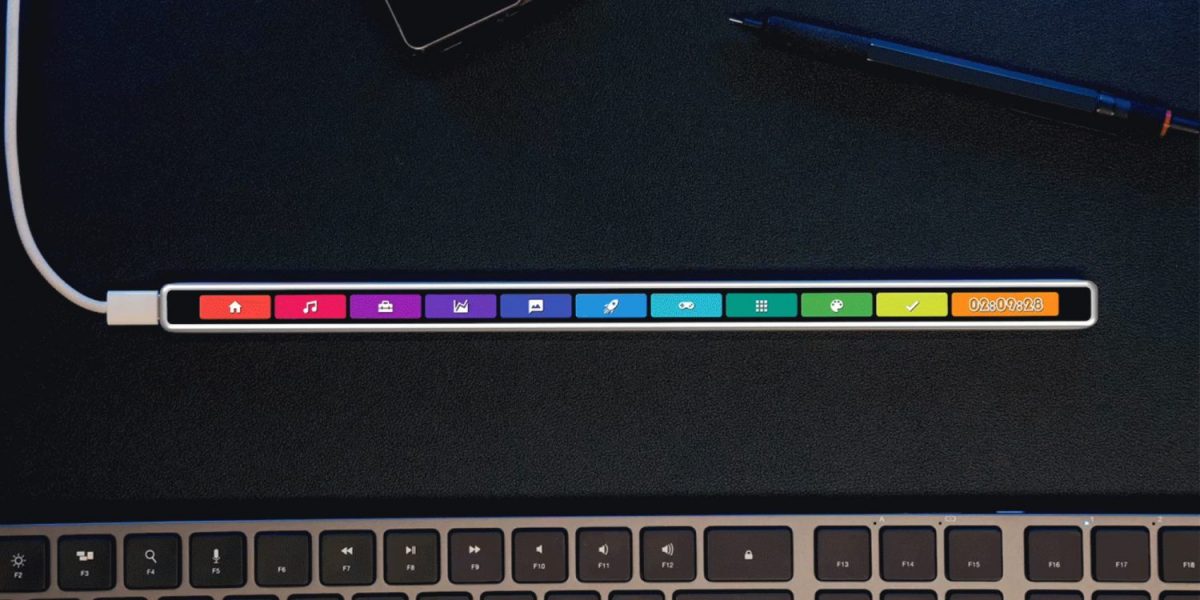

2017年仕事の効率を上げてくれるクラウドファンディング・プロダクトの第2位は「Tiller」です。ビジネスパーソンにとって効率性の敵はマルチタスク。複数の仕事を効率よく、しかも締め切りに間に合わせてこなしていくには、かなりの集中力とマネージメント力が必要です。

Tillerは円盤をクルクルっと回して、事前に登録したタスクリストから今取り組んでいるタスクを選んでタップするだけ。それぞれのタスクにかかった時間を測ることができます。

時間の使い方は分かりやすいグラフで確認できます。データはチームでシェアすることも簡単なので、チームプロジェクトにも役立ちそうです。

元々はデザイナーやプログラマーなど複数のクライアントやプロジェクトを掛け持ちするフリーランサーを念頭に置いて作られたようですが、どんな仕事でも便利そうですよね。

時間管理や効率性のチェックをしてくれるスマホアプリはたくさんあるものの、いちいちスマホを開いて、アプリを選んで入力するという手間が面倒で使わなくなってしまうことが多いもの。その点、Tillerは作業中に一切自分の視線を変えずにパッと手を伸ばしてクルッと円盤をひねるだけなので、かなり使いやすいです。デスクトップに現れるインターフェースもデバイス同様、シンプルかつスタイリッシュ。Tillerを見ると「プロダクトって本当に、デザインが命だよなぁ」と思わされます。現在は公式ページで1つ約1万5000円で予約受付中。発送は来年の4月予定となっています。

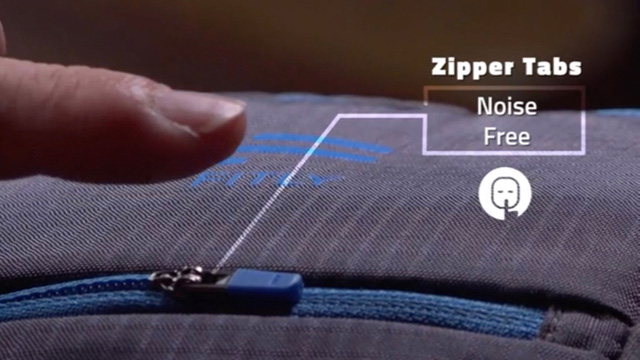

1位: HabitStrap

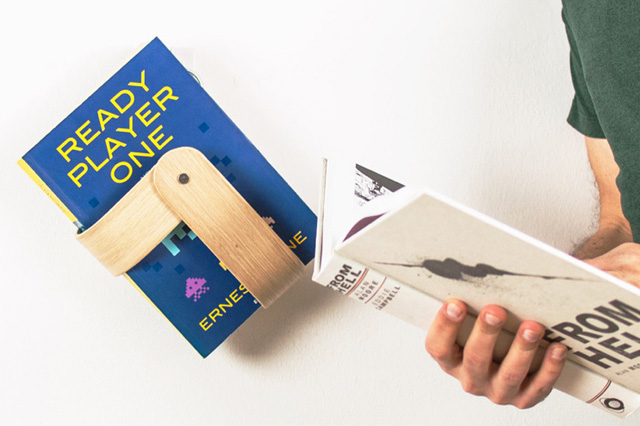

そして1位はついつい私も購入してしまったアナログかつ強力な習慣獲得プロダクト「HabitStrap」です。2016年12月にKickstarterでのキャンペーンを見事成功させ、2017年2月にはプロダクトの発送を開始しています。

仕組みは実にシンプルです。赤いリストバンドは一度取り付けるとハサミで切らない限りは外せないようになっています。リストバンドの白い枠の中に自分が身につけたい新しい習慣を書き込みます。私の場合は「ランニング」と書き込みました。

そして自分がランニングをするたびに、横に並んでいる66個の白いラインを黒いマーカーで埋めていくというもの。新しい習慣を身につけたり、悪い習慣を断ち切ったりするためには66日かかるという研究レポートに基いているようで、見事66個の白いラインが全部埋まれば、HabitStrapを切ってしまうというルールです。その時にはもうHabitStrapがなくても新しい習慣が身についているはず。

習慣を身につけるためのサポートアプリはたくさん出ているものの、時間管理のものと同様に、どうしても日が立つと開かなくなったり、通知を無視してしまったりするもの。習慣を断ち切る/身につけるには、もっと拘束力があるものが必要なんですよね。

私も夏の始まりにHabitStrapをつけてランニングを始めました。毎日はできないものの、ランニングをする度に白いラインを塗りつぶし、約5か月でHabitStrapを切り捨てることができました。まだ外して1か月ほどですが、今でも週に3回はランニングができています。

使ってみてよく分かったのはHabitStrapを身につけることで「周囲からのプレッシャー」を受け取ることです。腕に赤いリストバンドをつけているので多くの人が「それ何?」と質問してきます。その度に「ランニングの習慣を身に着けようとしているんだ」と説明。そうすると、それが毎回、自分へのプレッシャーになります。

また、一度説明をした友人と会う時にも、前に会った時からラインがいくつ塗りつぶされているかをチェックされるので「ランニングしてマークを増やさないと恥ずかしい」という気持ちにもなるのです。なんとも後ろ向きなモチベーションですが、私のような意志の弱い人間にとってはこの周囲からのプレッシャーはすごく役に立ちました。ランニングの実績が目に見えて蓄積されていくのも大きなモチベーションでした。来年はもう1つHabitStrapを購入して、何か新しいスキルの習得に取り組みたいと思います。

習慣改善というテーマで選ばせていただいいた2017年のベスト3。いかがでしたでしょうか? クラウドファンディングでは目の付け所が良いプロダクトがどんどん生まれています。玉石混合とはいえ、来年も目が離せません。