仕組みがわからなくても家電はいつだって便利だけれど、知っていれば家電を選ぶときに役立つこともあるし、「うちの家電はこうやって動いているのか!」と理屈を理解できれば単純に楽しい。東京電力エナジーパートナーが運営する動画マガジン「くらしのラボ」では、普段は聞けないような家電のイロハを映像でわかりやすく解説してくれる。前回の記事では過熱水蒸気を利用したオーブンの仕組みに関する実験をGetNaviプロデューサー・松井謙介が見学し、「水で食材を焼く」仕組みとメリットについて家電王・中村 剛さんに詳しく教えてもらった。

【関連記事】

パパ、「水で焼くオーブン」ってどういうこと? ――意外と説明できない家電の仕組みをマルっと解説!

過熱水蒸気についてさまざまなことを知ることができ、大満足のGetNaviスタッフ一同。その帰り際、家電王から謎の言葉をかけられた。

「ところで松井さん、冷蔵庫ってヒーターを内蔵しているんですよ。ご存じですか?」

食材を冷やすべき冷蔵庫にヒーターを内蔵? なんとなく聞いたことがあるような気はするけれど、よくよく考えると実に不思議だ。これはぜひ家電王にしっかりと説明してもらわなければ!

冷やすはずなのに温めている!? 冷蔵庫がヒーターを内蔵しているワケ

冷蔵庫がヒーターを内蔵している理由について、冷蔵庫のカットモデルや模型などを使って解説してくれる家電王。なるほどなるほど、と聞いていたら最後にはなぜか藁を燃やしはじめて…?。気になる内容はぜひ次の動画でチェック!

松井:なるほど、冷凍室の温度を下げるための「エバポレーター(熱交換器)」が冷えすぎて凍ってしまうから、一定時間ごとにヒーターで溶かすんですね。いわゆる「霜取り運転」という機能ですが、ちゃんと仕組みを見るのは初めてです。

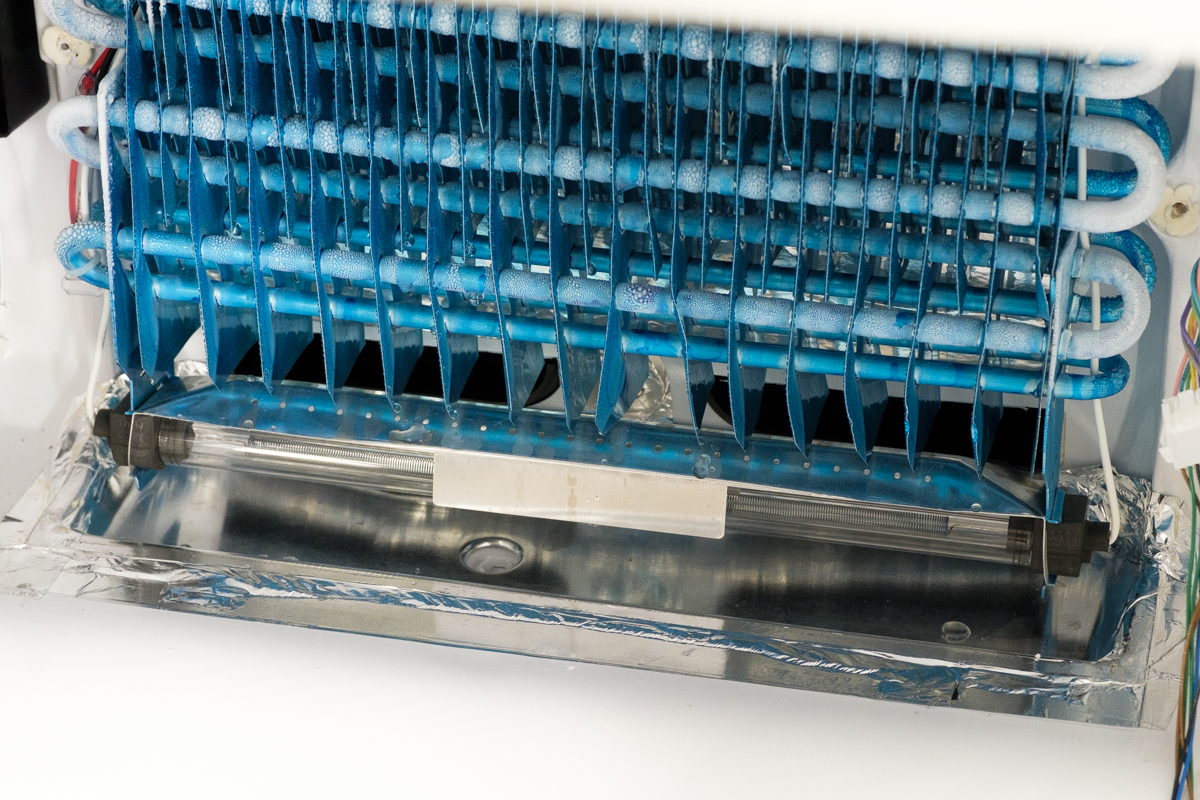

中村:そうなんです。キンキンに冷えたエバポレーターで冷風を作るので、ここに霜がつくと冷却効率が悪くなり、最悪の場合、冷凍室が冷えなくなってしまいます。なのでタイミングよくヒーターで溶かす必要があるんですね。こちらは実際に稼動しているエバポレーターなんですが、青いエバポレーターに白い霜がつきはじめているのがわかるでしょう?

松井:でも、ヒーターでこのエバポレーターについた霜を溶かそうとすると冷凍室内の温度まで上がってしまうんですよね。結果、今度は冷凍室内の食材に霜がついたり、味が悪くなったりする……。なかなか難しいものですね。撮影では霜取り運転中に庫内の温度が上がるのを抑え、食材に霜がつきにくくする機能を備えた冷蔵庫の話もしていましたが、霜のあるなしで実際そんなに味は違うものですか?

家電王:試してみましょう! こちらは左が普通の冷蔵庫で、右が霜がつかない冷蔵庫でそれぞれ3か月間冷凍保存した鰹で作った鰹のたたきです。

松井:あ、さっき藁焼きしていたものですね! 撮影を見ていてすごく食べてみたかったんですよ。うーん、それにしても見た目からして少し違いますね。霜がつきにくい冷蔵庫で冷凍保存したほうは色が新鮮そうだし、身が引き締まっている感じもする。これだけパッと出されたら、3か月も家庭用冷蔵庫で冷凍保存したようには見えないですね。

家電王:では味もチェックしてみましょう。

松井:これはすぐわかる! まず匂いが違いますね、霜がついていた鰹は口に入れると生臭い。あと、なんだかパサついている気がします。霜がつきにくい冷蔵庫で冷凍保存したほうのたたきは新鮮ですね。まったく臭みがないというわけではないけれど、ほとんど気にならない。それに身がプリッとしている。

家電王:そうでしょう? 冷蔵庫の違いだけでこれだけ味が変わるんです。たとえばお買い得セールの刺身を買って、冷凍室に入れて明後日食べようと思っても忘れてしまうことがありますよね。1か月後に見つけても、刺身には使えなくて捨ててしまったり。そういったことを繰り返しがちな人は、こういった長く美味しく保存できる冷蔵庫を買うことでかなりの節約になります。フードロスも防げますね。

松井:そう考えると地球規模で優しい冷蔵庫ですね!

本当は「美味しい」研究をしたわけじゃなかった?

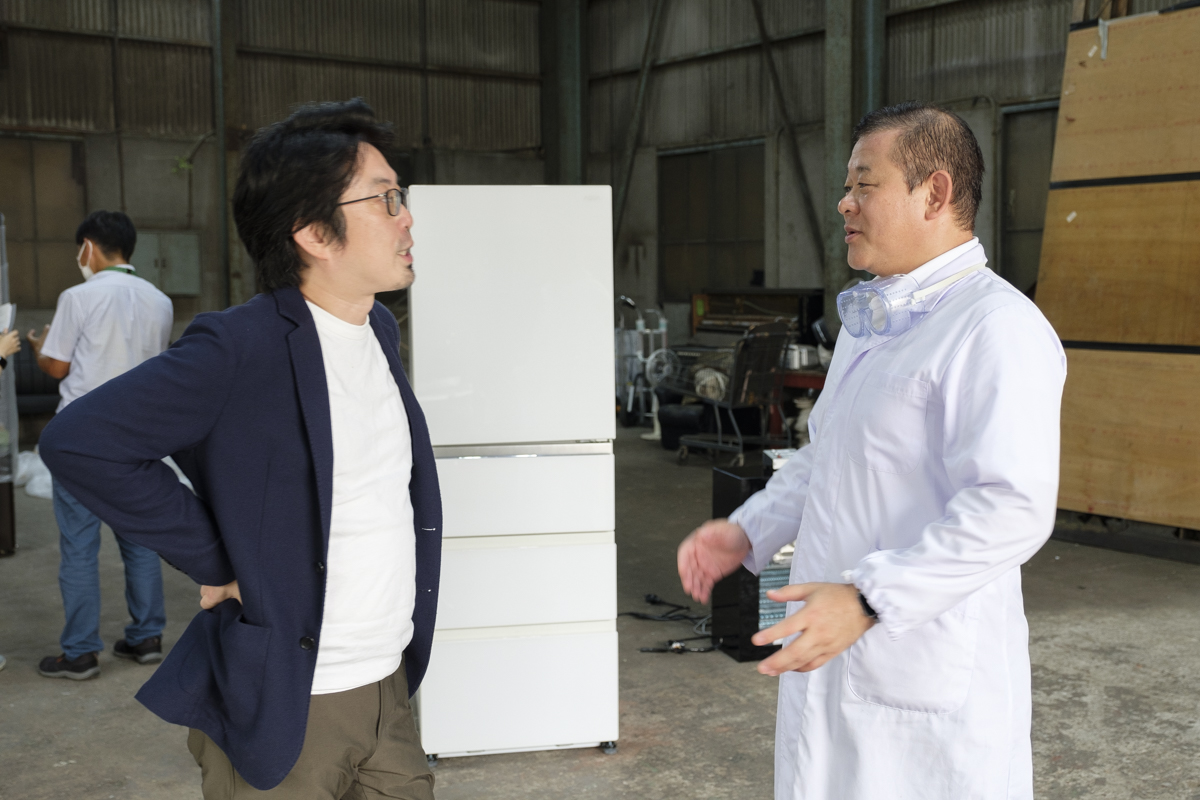

今回の撮影で使用された“霜がつきにくい冷蔵庫”は、AQUAの「Delie シリーズ AQR-VZ43J」。カットモデルなども同社が協力したという。せっかくなので、機材の搬入やサポートにきていた技術者の方に、より詳しい仕組みについて話をうかがった。

松井:「霜がつかない」冷蔵庫を開発した背景や機能の詳細について教えてください!

星野:冷蔵庫の冷凍室はエバポレーターの霜を溶かすためにヒーターを使用している、ということはおわかりいただけたと思うのですが、このとき実際にどれくらい冷凍室内の温度が変わると思いますか?

松井:冷凍室の温度ってだいたい-18℃くらいですよね。……うーん、3℃くらいは上がっちゃうのかな?

星野:実際にはヒーターの熱気が冷凍室まで届くことで10℃、製品によってはもっと温度が上がってしまうんです。

松井:10℃も! じゃあ-8℃くらいになるということですね。冷凍食材が完全に溶けるわけじゃないけど、冷凍というより微凍結に近い温度帯になりますね。

星野:霜を溶かすときに温度が上がると食材は乾燥しやすくなり、食材から水分が抜けてしまいます。そして食品から水分が出てしまうと、水分が抜けた部分に酸素が入り込んで酸化して劣化してしまう。うちで牛肉を使った実験をしたところ、旨みのもととなる「グルタミン」が、霜がつく通常の冷蔵庫だとかなり減っていました。もちろん、抜けた水分のぶんだけパサパサにもなります。食材は縮んでしまうし、食感も悪くなります。

松井:なるほど、当たり前ですけど食材に霜がついて良いことって全然ないんですね。このDelieではどうやって食材に霜をつきにくくしたんですか?

星野:そもそも霜取り運転中に冷凍室の温度が上がってしまうのは、ヒーターの熱がエバポレーターのエリアから冷凍室へと流れてしまうからです。なので、Delieでは霜取り運転中にエバポレーターのエリアを自動的にダンパーで塞ぎます。つまり、熱気がほかに漏れないようにしているのです。

松井:霜取り中はフタをするということですね。意外とシンプルな仕組み!

星野:そうなんです。説明されると「そんな当たり前のこと」と思われるかもしれないんですが、今まで思いついた人がいなかったんですよね。この仕組みをDelieでは「おいシールド冷凍」と呼んでいるんですが、なんとこれだけで温度上昇を5℃くらい抑えられます。結果は……先ほど鰹のたたきを食べ比べていただいたと思うので、おわかりいただけたかと思います。

松井:たしかにあの鰹は美味しかった! それにしてもすごい発明ですね。最初に思いついたときは「美味しく食材が保存できる冷凍革命だ!」って思いませんでした?

星野:実はこの技術、最初は美味しく食材を保存するために開発したわけではなかったんですよ。

松井:というと?

星野:我々は本当は省エネのためにこの技術を開発していたのです。冷凍室の温度が上がらなければ、そのぶん冷凍室を冷やすための余計な電気が必要なくなりますから。

ところが、実際においシールド冷凍を試してみると、もちろん省エネもできるのですが、保存した食材がビックリするほど美味しい状態で保存できました。あまりの違いに社内でも「これは省エネというより、食材が美味しく保存できるメリットのほうが大きいんじゃないか?」という話になったんです。

松井:そんな裏話があったとは!

「家電でしあわせ」になれる方法を伝えたい

松井:いやー、好奇心がかき立てられてついついメーカーさんにインタビューまでしてしまいました! 家電王、今日は本当にありがとうございます!

それにしても、今回の撮影は家電の技術について教えてくれるというものでしたが、これまでとはまた少し違った趣向ですよね。今までの「くらしのラボ」は家電の便利な使い方とか安全性能、あるいは最新家電の紹介といった内容でしたが。

中村:家電を購入する場合、家電量販店にいっても「どの製品が安いか」「どの製品が新しくて機能が多いか」といったことを説明されることが多いですよね。でも、私は家電で一番重要なのは基本の性能だと思っているんです。今の冷蔵庫だと、冷蔵庫内を自動で除菌・除臭するものもありますし、それは実際便利なんですが、冷蔵庫でもっとも重要なのは「食材を長く美味しく保存する」という基本的な機能だと思うんです。

今回の技術を解説するシリーズは、基本の機能の紹介をすることで、少しでも多くの人に家電の仕組みついて興味をもってもらえば、と思って始めました。

松井:今は家電が多機能になったぶん、家電の裏側にある技術がわかりづらいですよね。それを映像でわかりやすく解説してくれるのは魅力的です。特に、冷蔵庫やオーブンなどの「置きっぱなし」にする家電は技術の進歩がわかりにくい。今回紹介していた冷蔵庫なんかも、買い換えたら「霜がつかないと美味しい」ってわかるけど、古い冷蔵庫を使い続けている人は買い換えるまで「新しい技術があれば長く美味しい」なんてわからないですからね。

中村:そうなんです。知識がないことで損をしてしまう部分は絶対にある。なので、私はくらしのラボで「家電でしあわせ」になれる方法を伝えたいのです。暮らしの質があがります。あとは、単純にこういった技術は「こういう仕組みなんだ」とわかると面白いですよね。

松井:最近は家電にさまざまな技術が導入されていますが、これらの技術についてメディアが発信する重要性について再確認しました。うちの子どもは下が7歳。生まれたときからスマホがある世代で、iPhoneなんかの技術の塊を見ても「なんだかわからないけれどこういうもの」と思っている節があります。でも、親としては大きくなっても「どうしてこのオーブンは水で焼けるの?」といった疑問を自然にもてるような子どもに成長をしてほしいですね。くらしのラボを観ることでそういう感覚を養えるような気がします。

<くらしのラボの動画をもっと見るならコチラ>

■Facebookで見る

<こちらもチェック!>

くらしのラボが監修する、いますぐ役立つくらしのアイデア満載の特設サイト

撮影/我妻慶一