ウインタースポーツが目的でもない限り、わざわざ寒い場所へ観光に訪れる人は少ないでしょう。とりわけ、東北地方では冬季の集客の弱さを指摘されて久しく、新たな取り組みを模索する地域が増えています。青森県十和田市もそのひとつ。十和田市は、年間の宿泊者数に対して12~3月の宿泊者数は、わずか約14%と低迷しています。この「冬が弱い」という課題をクリアすべく、十和田市と星野リゾート 奥入瀬渓流ホテル、パナソニック エコソリューションズの三者が一体となって、新たな観光資源を創出する動きが始まりました。それが、「奥入瀬渓流氷瀑ツアー」です。

↑ライトアップされた氷瀑

↑ライトアップされた氷瀑

ライトアップした国立公園の氷瀑を巡るツアーに参加

↑冬の奥入瀬渓流

↑冬の奥入瀬渓流

奥入瀬渓流(おくいらせけいりゅう)とは、十和田湖から焼山まで14kmにわたって流れ出る渓流で、十和田八幡平(とわだはちまんたい)国立公園の代表的な景勝地。そこで見られる主な氷瀑(ひょうばく・滝が凍ったもの)をLEDカラー投光器でライトアップし、その美しい姿を体験できるのが「奥入瀬渓流氷瀑ツアー」です。こちらは、十和田市が開催するツアー、奥入瀬渓流ホテルが開催するツアー(宿泊者が無料で参加可能)の2種類があり、今回、後者に参加する機会を得たので、その様子をレポートしていきます。

今回は、20時30分発のツアーに参加。ホテルに横付けされたマイクロバスに乗り込んでいざ出発です。LED投光器を積んだワンボックスカーが先導するように進み、ツアー客が乗ったバスは、これ追うようにして山道を進んでいきます。

↑氷瀑を目指して山道を進むツアーのバス。バスの両脇には雪の壁が

↑氷瀑を目指して山道を進むツアーのバス。バスの両脇には雪の壁が

氷瀑に到着すると、先行のワンボックスが所定の位置に停車して、投光器で氷瀑をライトアップ。ツアー客はバスから降り、これを鑑賞するという流れです。鑑賞ポイントは馬門岩、雲井の滝、双白髪の滝、銚子大滝、白糸の滝、紫明渓など。それぞれのポイントには「氷」「浮世絵」「樹海」など個別にテーマが設定され、これに応じた演出パターンがプログラミングされています。

↑ワンボックスカーに搭載するLED投光器で氷瀑をライトアップ

↑ワンボックスカーに搭載するLED投光器で氷瀑をライトアップ

実際にライトアップされた氷瀑を見てみると、やはり「圧巻」のひとこと。ダイナミックな造形の氷瀑、その周囲の積雪が投光によって刻一刻と色を変え、見たことのない光景を創り出しています。降りしきる雪が光を反射し、キラキラと輝くさまもまた格別。途中、ライトが消され、促されて空を見上げると木々の間から満天の星が……という粋な計らいもありました。かなりの寒さでしたが、氷瀑の鑑賞は数分程度なので、問題はありません。むしろ、寒さが映像体験と結びついて、より強く印象に残るはず。総じて、感動を語りたくなるけれど、言葉では正確に説明できない、体験しなければわからない……そんな類の体験でした。

↑鑑賞ポイントのひとつ、馬門岩(まかどいわ)のライトアップ

↑鑑賞ポイントのひとつ、馬門岩(まかどいわ)のライトアップ

↑氷瀑だけでなく、黒く輝く奥入瀬渓流の水面や色づいた積雪もみどころ

↑氷瀑だけでなく、黒く輝く奥入瀬渓流の水面や色づいた積雪もみどころ

↑「浮世絵」をテーマとし、深緋(ふかひ・黒を含んだ赤)、江戸紫、躑躅(つつじ・赤紫の一種)などの色を使った「雲井の滝」のライトアップ

↑「浮世絵」をテーマとし、深緋(ふかひ・黒を含んだ赤)、江戸紫、躑躅(つつじ・赤紫の一種)などの色を使った「雲井の滝」のライトアップ

環境への配慮のため、移動式のライトアップを採用

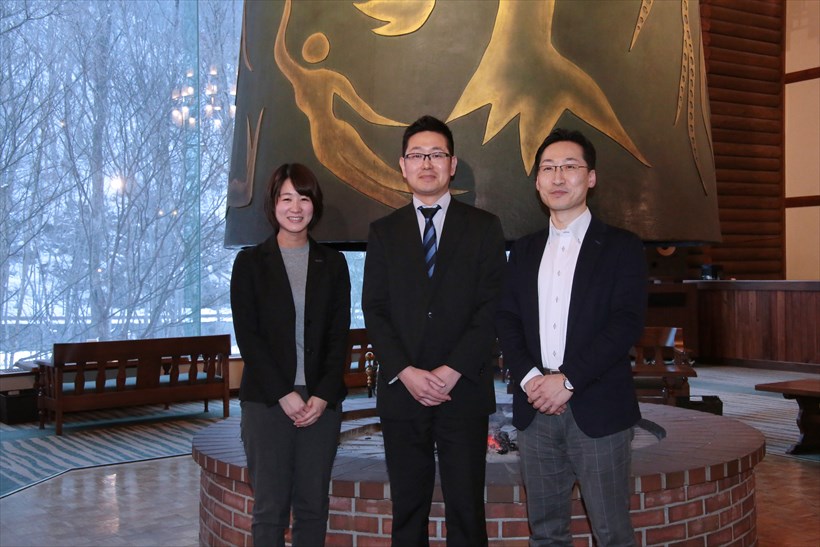

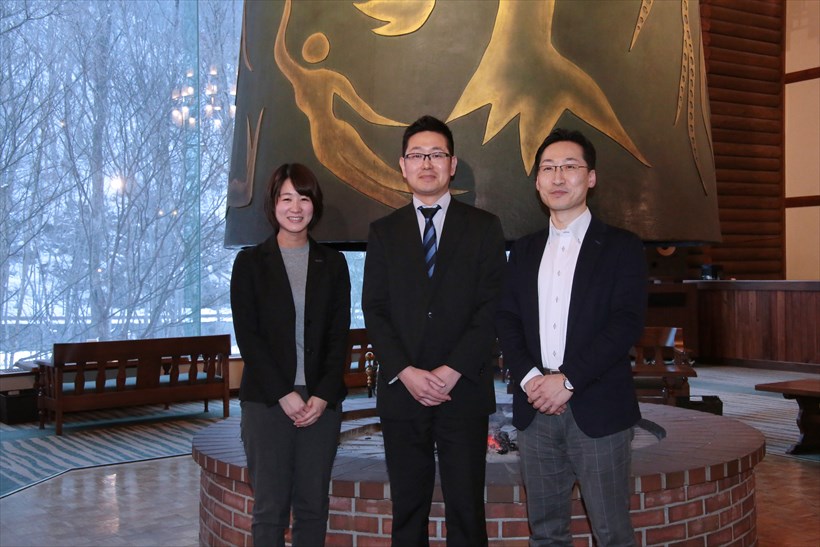

さて、本ツアーは冬の集客のために創設されたと先述しましたが、以下ではツアー誕生の詳細について、十和田市と星野リゾート 奥入瀬渓流ホテル、パナソニック エコソリューションズのそれぞれの担当者に聞いていきましょう。まずは、本ツアー誕生の経緯を十和田市の観光商工部・観光推進課の小泉和也氏に聞いてみました。

↑十和田市・観光商工部の小泉和也氏

↑十和田市・観光商工部の小泉和也氏

「冬の観光客の集客が少ないという課題解決のために、何ができるか? と考えたところ、かつて、平成4年~8年の間に行っていた奥入瀬渓流の氷瀑のライトアップを復活させてはどうか、という案が出てまいりました。ライトアップするにあたって、参考にしたのは山形県の酒田市の例(玉簾〔たますだれ〕の滝のライトアップ)です。そちらを担当していたのがパナソニックさんで、それがお声掛けするきっかけになりました。ただ、問題は奥入瀬渓流が国立公園のなかでも特別保護地区で、環境への配慮が求められる場所だったこと。かつてライトアップを行った際は、発電機を使い、クルマが渋滞して排気ガスが増えるなど、環境面での問題もあって継続できなかった。今回も環境省に相談に行ったところ、ライトの機材を滝の近くには設置できないということで。そのような事情があって、現在のクルマを使った移動式のライトアップを実施することになり、技術的な面でパナソニックさんにご支援いただいた次第です」(小泉さん)

移動式ゆえに投光ポイントを固定するのに苦労した

小泉さんが話す通り、「奥入瀬渓流氷瀑ツアー」を技術で支えたのがパナソニック エコソリューションズ社。エコソリューションズ社とは、パナソニック4カンパニーの一角を占める大手企業で、住空間に関連する設備を主に扱っています。今回は、ライティング事業部の籠谷 葵(かごたに・あおい)氏に、本ツアーを実現した技術について話していただきました。

↑パナソニック エコソリューションズ社、ライティング事業部の籠谷 葵氏

↑パナソニック エコソリューションズ社、ライティング事業部の籠谷 葵氏

「当社では『ダイナミック演出』として、建物や自然のモノに光を当ててライトアップする機器を提案しています。例えば、東急プラザ銀座をライトアップした例や、金沢で神社仏閣を照射した例、京都タワーなど、ランドマークをライトアップした例もありました。最近は手軽に植栽だけを照らしたい、ライトアップを手軽にやりたい、というお客様も増えており、そんなニーズに応じて『ダイナワン』(2018年3月発売)という単体のモジュールも発売する予定です。

自治体さんに地域のランドマークをライトアップしませんか、と提案させて頂くことも多く、今回は、山形県・酒田市さんの取り組みが十和田市さんの目に止まり、お声がけを頂くことになりました。氷瀑ツアーで、実際に使っている器具は『ダイナペインター』という大型の投光器。RGBの色を混ぜて、1600万色が作れるようになっています。こちらの器具を使って氷瀑を照らすと雪や氷瀑が映えますので、そこを試行錯誤してやっていった次第です」(籠谷さん)

↑LEDカラー投光器「ダイナペインター」の例

↑LEDカラー投光器「ダイナペインター」の例

今回のケースでは、環境保護のハードルが高かったため、氷瀑のライトアップのためには特別な工夫が必要だったといいます。

「照明器具を同じ場所に置いておけない、という課題がありまして。電源となる蓄電池をクルマに載せ、それに投光器具を接続して運行する形としました。また、周囲の動物への影響を考えて、氷瀑だけを際立たせてライトアップしながら、各拠点での鑑賞が5分以内に収まるようスケジューリングしています。苦労したのは、投光器を載せたクルマを停める位置によって、光の見え方が違ってしまうこと。国立公園ということもあって、マーキングができないので、カーナビのGPSでポイントをつけたり、木などの自然のものを写真に撮ったりして、ポイントを身体で覚えるのが難しかったです」(籠谷さん)

ちなみに、投光器を載せたクルマの運転を行うのは、地元のNPO法人。いまでは、ドライバーが停車位置をしっかり覚えて、迷わずにライトアップできるようになったそうです。

↑ライトアップを行うライトカー。市がリースを受けたトヨタのハイエースに、LEDカラー投光器「ダイナペインター」と照明コントローラー、5kWリチウムイオン蓄電池を搭載しています

↑ライトアップを行うライトカー。市がリースを受けたトヨタのハイエースに、LEDカラー投光器「ダイナペインター」と照明コントローラー、5kWリチウムイオン蓄電池を搭載しています

星野社長に冬の運営は「簡単ではない」と釘を刺されていた

一方、今回の氷瀑ライトアップツアーのプロジェクトに参加した「星野リゾート」とは、ホテル・旅館業界の風雲児として知られる星野佳路(ほしの・よしみち)氏が育てた、国内有数のリゾート運営会社。経営不振の宿泊施設を買い取って見事に再生させるため、「再生請負人」としても知られています。「星野リゾート 奥入瀬渓流ホテル」もその例に漏れず、同社が2005年より経営権を取得して運営したもの。2008年より冬季は休業していたものの、2017年の12月に冬季営業を再開し、合わせて「氷瀑ライトアップツアー」の運営も開始しました。そのあたりの経緯を同ホテルの総支配人、宮越俊輔氏にお話を聞いていきましょう。

↑星野リゾート 奥入瀬渓流ホテルの総支配人・宮越 俊輔氏

↑星野リゾート 奥入瀬渓流ホテルの総支配人・宮越 俊輔氏

「経営を引き継いでしばらくは運営が難しく、収益を安定させるために、冬だけはクローズしていました。しかし、近年はグリーン期の宿泊が埋まってきて、4月から11月は8割ほどの集客ができるようになってきた。経営が安定してきましたし、お部屋やレストランの改装も進んだので、冬にもチャレンジしよう、と。さらに、県のほうで積極的に台湾や韓国にアプローチを行い、直行便やチャーター便を増やしたこともあって、冬も海外のお客さまが来るようになってきました。また、国を挙げて国立公園にインバウンド集客をしようという『国立公園満喫プロジェクト』が始まり、奥入瀬がそのプロジェクトに選ばれまして。これはチャンスだということで、冬季の営業を再開したんです」(宮越総支配人)

↑同ホテルのシンボル、芸術家の岡本太郎氏によるブロンズ製暖炉「森の神話」

↑同ホテルのシンボル、芸術家の岡本太郎氏によるブロンズ製暖炉「森の神話」

↑客室の眺めは抜群。「渓流ごろんとチェア」から、冬の奥入瀬渓流が見下ろせます

↑客室の眺めは抜群。「渓流ごろんとチェア」から、冬の奥入瀬渓流が見下ろせます

とはいえ、いくら追い風があっても冬季の営業が難しいという事実は変わりません。その点、星野リゾートの社長、星野佳路氏にも釘を刺されていたとか。

「どちらかと言うと、社長が(冬季営業を)クローズした本人なので(笑)。実は、社長は『国立公園満喫プロジェクト』のメンバーの一人なのですが、経営者の立場としては冬季の運営には反対で、『冬を再開するのは簡単ではない。何もないところにお客さまを呼ぶのは難しいぞ』というお話はもらっていました。確かに単独でやったらかなり難しかったでしょうが、今回は地域の協力が大きかった。青森県や十和田市の観光課さん、地元のJRバスさんにサポートをいただけましたし、プロモーション面でも影響力のある方を紹介してもらえました。そこは、『冬の集客を増やす』という同じベクトルを向いていたからこそ、実現したことですね」(宮越総支配人)

インバウンド需要が多く、氷瀑ツアーの評判も上々

こうして始まった冬季営業および氷瀑ツアー、現在の状況はいかがでしょうか?

「当初、ホテルの予約の入りはかなり鈍かったのですが、十和田市さんの取り組みはかなり話題になっていましたし、星野リゾートとしても冬の一つの大きな話題になりました。今年は全体の6割くらいの部屋数を稼動させていて、それでもまだ埋め切れてはいないですが、少しずつは取れるようになってきました。特に台湾、韓国、中国からのお客さまの割合が多い。こうした地域の方々にとっては雪と氷が珍しいことも多く、それ自体がウリになるんです」(宮越支配人)

↑氷瀑をイメージさせる工夫は館内にも。同ホテル冬限定の露天風呂「氷瀑の湯」には、氷瀑を模したディスプレイ(右)が

↑氷瀑をイメージさせる工夫は館内にも。同ホテル冬限定の露天風呂「氷瀑の湯」には、氷瀑を模したディスプレイ(右)が

↑同ホテルは料理も魅力。ビュッフェレストラン「青森りんごキッチン」では、地元食材をふんだんに使った料理が楽しめます

↑同ホテルは料理も魅力。ビュッフェレストラン「青森りんごキッチン」では、地元食材をふんだんに使った料理が楽しめます

↑料理の一例「鴨のスモークとりんごのサラダ」

↑料理の一例「鴨のスモークとりんごのサラダ」

「氷瀑ツアーの評判も上々。もともと1日2便のバスで合計50名くらいの募集だったのですが、やがて、すぐに埋まってしまうようになって。最近はもう一便増やして1日3便にしたのですが、それでもコンスタントに予約が入ってくる状況。なんといっても、国立公園でホテルの玄関からバスですぐに出発できて、手軽に帰ってこられる場所はなかなかありませんからね。ただし、青森空港からのアクセスが悪いので、そこが今後の課題。その点、もっともっと認知度を上げていけば、手を上げてくれる観光施設や交通業者さんも増えるはずなので、そこに期待したいですね」(宮越総支配人)

プロジェクトを企画し、仕組みを作った十和田市。環境保護のハードルをクリアすべく、技術で支えたパナソニック。リスクを恐れず冬季営業を再開し、宿泊施設のツアーを主導した星野リゾート。3者のうち、どれが欠けても今回の氷瀑ツアーは実現しなかったことでしょう。言い換えれば、地域の特性を活かして適切なパートナーと組んだなら、観光資源は創れるという良い見本になりそうです。

なお、2018年の氷瀑ツアーは、十和田市のツアー(十和田市街地発着:大人2000円、子ども1000円)が3月17日(土)まで。星野リゾート 奥入瀬渓流ホテルのツアー(宿泊者限定・無料)は3月18日(日)まで。ライトアップされた氷瀑がもたらす感動は、ぜひ大切な人と分かち合ってみてください。ちなみに、十和田市、奥入瀬渓流ホテルとも、来年以降も氷瀑ライトアップツアーを行うとのこと。いまから「行きたいリスト」に入れておいてもいいかもしれませんね。