ウェブ界隈では昨今、動画の需要が急速に拡大しています。浮き沈みの激しいこの業界、我々ゲットナビウェブも早急に取り組まねば……ということで、新しい編集部カメラを導入することになりました。それが、動画撮影機能に定評のあるパナソニックのハイブリッド一眼「LUMIX GH5」です。

パナソニックといえば、昨年11月に静止画のフラッグシップモデル「LUMIX G9 PRO」を、そして今年1月には動画機能と高感度性能を強化した「LUMIX GH5S」を立て続けに発表し、急速にミラーレス一眼のハイエンドラインナップを充実させています。その原点とも言うべき存在が本モデル。せっかくこれだけの名機を導入したからには、レビューしないわけにはいきません!

【今回紹介するアイテム】

パナソニック

LUMIX GH5

実売価格24万5520円(ボディ/2018年2月時点)

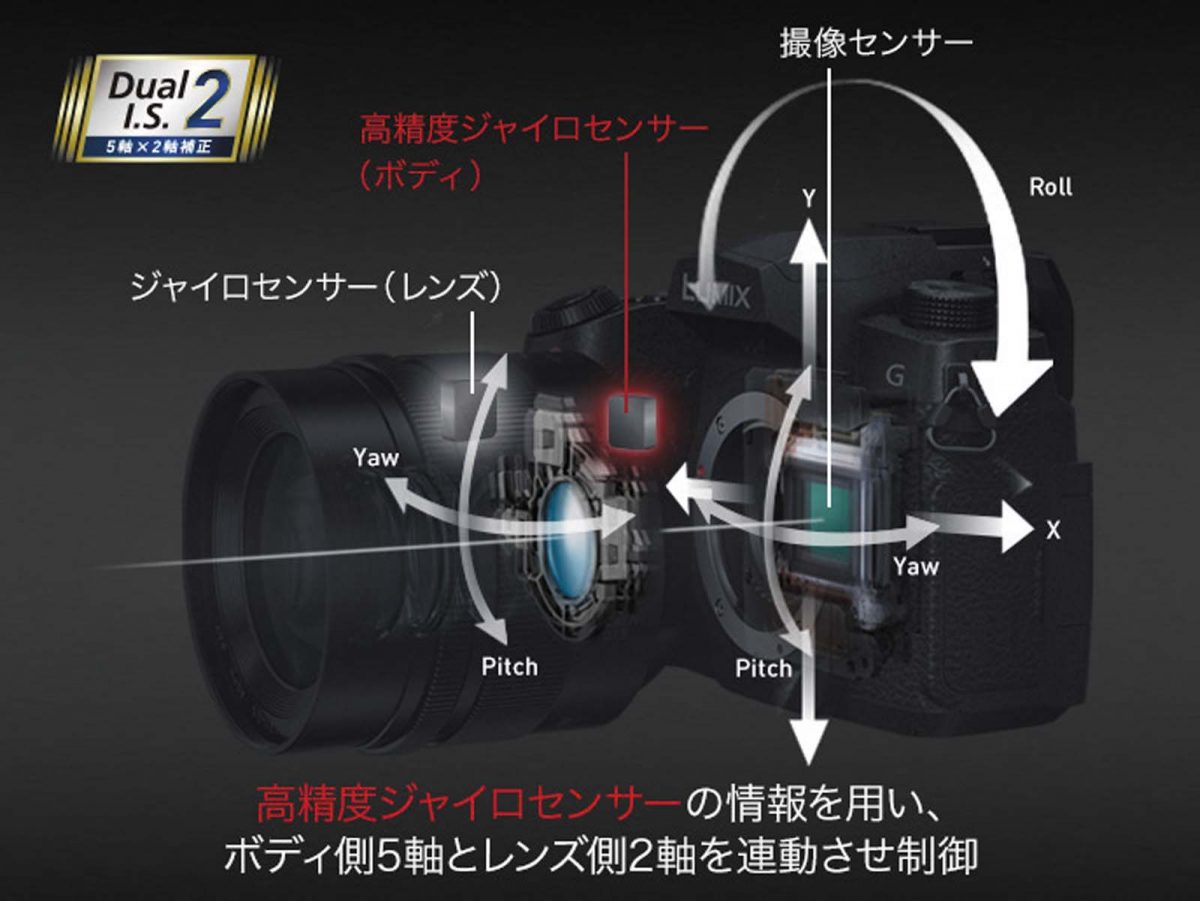

有効約2033万画素のローパスフィルターレスセンサーを搭載し、写真画質と動画記録を高い次元で両立するハイブリッド一眼。ボディ内5軸手ブレ補正とレンズ内2軸手ブレ補正を組み合わせる「Dual I . S . 2」や4K60pの動画記録、約18メガ・秒間30コマ高速連写が可能な「6Kフォト」など、ハイレベルな機能を多数搭載しています。

SPEC●撮像素子:有効約2033万画素4/3型センサー ●レンズマウント:マイクロフォーサーズ ●モニター:3.2型、約162万ドット ●サイズ/本体質量:W138.5×H98.1×D87.4㎜/約725g

↑背面モニターは従来機・GH4から視認性の向上と省電力化の両方を実現。バリアングル式のため、ロー/ハイアングル撮影が手軽に行えます

↑背面モニターは従来機・GH4から視認性の向上と省電力化の両方を実現。バリアングル式のため、ロー/ハイアングル撮影が手軽に行えます

↑背面のファインダー横に搭載されたジョイスティックで、直感的にフォーカスエリアの選択が可能。ファインダーも約368万ドットと高精細で、視認性は抜群!

↑背面のファインダー横に搭載されたジョイスティックで、直感的にフォーカスエリアの選択が可能。ファインダーも約368万ドットと高精細で、視認性は抜群!

取材カメラとしての実用度は? 撮影条件の厳しい「発表会」を想定して試してみた

まず気になるのは、編集部カメラとして取材撮影で実用的か、という点。もちろん、GH5の性能の高さは疑うべくもないのですが、主な使用場面として想定される発表会などは光量の少ない屋内であることが多く、通常撮影で高性能だからといって手放しで受け入れるわけにはいきません。

そこで、昨年末よりゲットナビチームに加わった我妻カメラマンに実際に使ってもらうことにしました。舞台は1月某日に開催された、ゲットナビの新年会。新年会ということで開催はもちろん夜、しかも会場の照明が控えめな落ち着いた雰囲気です。大勢の参加者の手前、ライティングの自由はきかず、カメラの実写にはなかなかに厳しい条件。ここで十分な結果が得られれば、たいていの取材現場で実用的だと証明できるでしょう。

↑こちらが会場となったカフェ。雰囲気は申し分なしなのですが、カメラ的にはやや厳しい条件です

↑こちらが会場となったカフェ。雰囲気は申し分なしなのですが、カメラ的にはやや厳しい条件です

実際、ブレないよう撮影するために、カメラの感度をノイズが心配になるISO1600まで上げる必要がありました。しかしながら、製品発表時に「LUMIX史上最高画質」を謳った実力はダテではありません! ISO1600ともなると、さすがにノイズも見られますが、それが目立ちすぎず自然な仕上がりとなっています。マイクロフォーサーズ機としては十分以上に健闘していると言えるでしょう。

↑ISO1600という高感度ながら、ワインボトルのラベルの細かな文字を拡大しても問題ないレベルで精細に描写。「GH5の場合は高感度ノイズを無理に抑え込むのではなく、破綻のない自然な描写に近づけている印象です」(我妻)

↑ISO1600という高感度ながら、ワインボトルのラベルの細かな文字を拡大しても問題ないレベルで精細に描写。「GH5の場合は高感度ノイズを無理に抑え込むのではなく、破綻のない自然な描写に近づけている印象です」(我妻)

↑会場のテーブルには美味しそうな料理がずらり。「立食形式の人ごみのなかでも、バリアングル液晶を活用することで、邪魔にならないよう自然な体勢で撮影できました」(我妻)

↑会場のテーブルには美味しそうな料理がずらり。「立食形式の人ごみのなかでも、バリアングル液晶を活用することで、邪魔にならないよう自然な体勢で撮影できました」(我妻)

人が入れ替わり立ち替わり登壇した会場前方のプロジェクター付近では、シャッター速度5段分を誇るボディ内手ブレ補正と高速AFが真価を発揮。特にAFはスポーツや電車といった動きモノ撮影で話題にされがちですが、こうした暗所での反応も重要な評価ポイントです。

↑「ベストなアングルを探して動き回りながらの撮影となったので、ピタッと止まる手ブレ補正と、AFのレスポンスの速さに助けられました」(我妻)という言葉どおり、輝かしい未来を見据える(?)我らがゲットナビウェブ編集長の横顔をきっちり捉えています

↑「ベストなアングルを探して動き回りながらの撮影となったので、ピタッと止まる手ブレ補正と、AFのレスポンスの速さに助けられました」(我妻)という言葉どおり、輝かしい未来を見据える(?)我らがゲットナビウェブ編集長の横顔をきっちり捉えています

GH5の使い勝手について我妻カメラマンに聞いたところ、ファインダーを覗きながら親指の操作だけでフォーカスエリアの選択ができるジョイスティックの操作性が想像以上に便利だったとのこと。加えて、RAWデータのクセのなさも気に入ったようで、「例えば色をもちあげても破綻が少なく、後処理を前提に撮影することの多い職業カメラマンにとっては非常にありがたい」と語ります。

そのほか、SDカードのダブルスロットや防塵防滴ボディ、ホールドしやすい大きなグリップなど、ハイエンド機ならではの信頼性の高さも本モデルのウリ。本格的な趣味撮影はもちろん、仕事機としても納得の1台と言えそうです。

4Kだけじゃない! 基本仕様が充実しすぎな動画機能

新年会では試せませんでしたが、ここからは肝心の動画機能についても少し触れておきたいと思います。

GH5の動画機能といえば、高品位かつ滑らかな「4K/60p記録」や、圧倒的な階調表現を誇る「4K HDR撮影」、多くの色情報を持つ「4:2:2 10bit記録」などがまっさきに挙げられるでしょう。

……が、こうした記録形式の話に終始してしまうのはもったいない! GH5は動画を脇役ではなく主役の1つに備えたという点で、「基本機能」こそ注目すべきカメラなのです。ということで、ここからは動画カメラマンとしての実務経験もある我妻カメラマンに、実際に使ってわかったGH5の“地味スゴ”動画機能をピックアップしてもらいました。

①クイックメニューから簡単に撮影設定が行える!

一般的な一眼カメラは静止画メインにつくられているため、動画の設定が深い階層に埋もれがち。その点、GH5は各種設定が静止画同様クイックメニューからすばやく行えるうえ、動画記録中の設定変更にも対応します。地味なようで、普通はいちいちメニュー画面から設定する手間を考えると撮影時の利便性は雲泥の差です。

↑記録形式やフォトスタイルなどをクイックメニューからすぐに呼び出すことが可能。フォトスタイルで、映像制作のスタンダード「709ライク」に対応した点も動画経験者にはうれしいトピック

↑記録形式やフォトスタイルなどをクイックメニューからすぐに呼び出すことが可能。フォトスタイルで、映像制作のスタンダード「709ライク」に対応した点も動画経験者にはうれしいトピック

②ハイスピード撮影が楽しい!

記録フレームレートを手軽に変更できるVFR(バリアブルフレームレート)機能を搭載。記録フレームレートを基準より高くすることで、ドラマッチなスローモーション映像になり、逆に基準より低くすることでコミカルなクイックモーション映像を得ることができます。同様の機能を備えたカメラはほかにもありますが、本機はメニューの比較的浅い階層にこの設定が用意されているというのもポイント。

③動画版ISO感度を設定できる!

ちょっとユニークところでは、静止画とは別に動画の感度設定が可能な点が挙げられます。静止画メインでたまに動画も撮る、という人にとっては「ふ~ん」という感じですが、動画カメラをメインで使っている人には地味にありがたい仕様なんだとか。

↑こちらは静止画でのISO感度設定画面ですが、動画の設定と区別するため、わざわざ「(写真)」という表示が。これは珍しい!

↑こちらは静止画でのISO感度設定画面ですが、動画の設定と区別するため、わざわざ「(写真)」という表示が。これは珍しい!

そのほか、映画でよく使われる「アナモフィックレンズ」という特殊なレンズにも対応。動画カメラマンであれば、これまでのレンズ資産を有効活用することができます。

一方、気になった点としては、我妻カメラマン曰く「動画撮影時にバッテリー消費が激しいところ」だそう。高機能なぶん致し方ないところかもしれませんが、予備のバッテリーは複数本用意したほうがよさそうです。

やっぱり自分でも使ってみたい! 気になる独自機能も試してみた

ここまでいろいろと我妻カメラマンに試してもらいましたが、編集部カメラということは自分たち編集部員も使いこなす必要があります。そこで、僭越ながら編集部を代表して筆者が実際に使ってみることに。……とはいえ、GH5はハイエンド機。意気揚々と撮影に出かけたものの、「操作がわかりませんでしたッ!!」ではシャレにならんぞ……という不安にかられます。

ところが、そんな心配はどこへやら、GH5は極めて直感的に操作ができました。メニューのUIもシンプルでとってもわかりやすい!

↑ボディがガッチリしているとはいえ、同クラスの一眼レフカメラに比べると圧倒的に小型・軽量。歩き疲れしにくいので、街スナップにもぴったりです

↑ボディがガッチリしているとはいえ、同クラスの一眼レフカメラに比べると圧倒的に小型・軽量。歩き疲れしにくいので、街スナップにもぴったりです

↑メニュー画面上でDISP.ボタンを押すと、その項目の解説を表示可能。このクラスのカメラを使う人であれば使用頻度は少ないかもしれませんが、こうした親切仕様はなんだかうれしくなります

↑メニュー画面上でDISP.ボタンを押すと、その項目の解説を表示可能。このクラスのカメラを使う人であれば使用頻度は少ないかもしれませんが、こうした親切仕様はなんだかうれしくなります

さて、操作に慣れてきたところで、ここからはGH5の独自機能を試してみたいと思います。

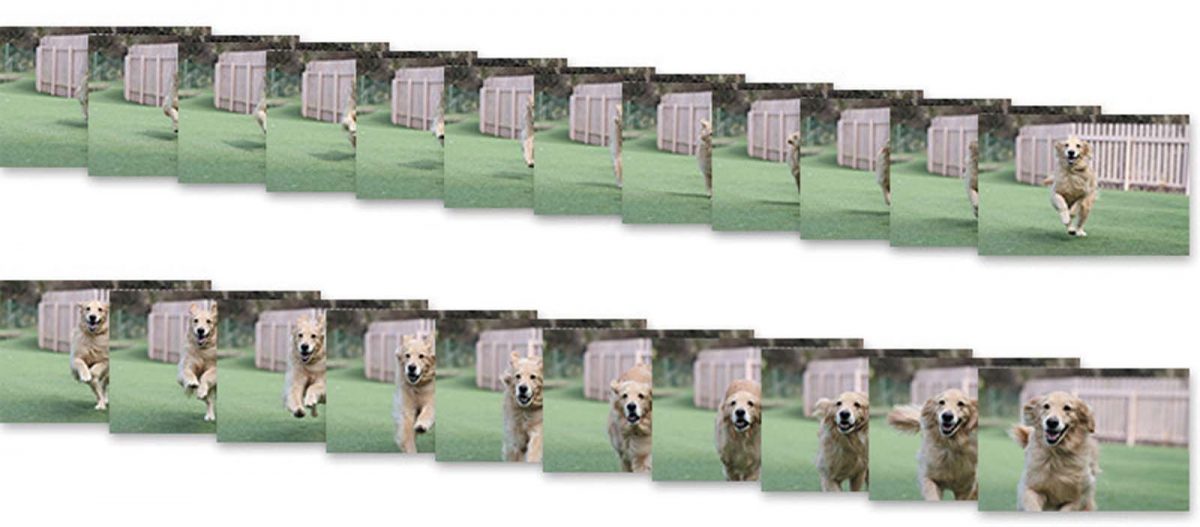

まずは、パナソニックが誇る超高速連写「4Kフォト」をさらにパワーアップさせた「6Kフォト」機能です。秒間30コマの高速連写はそのままに、約18メガ(4Kフォト比で約2.25倍)の高品質画像を切り出せるよう進化。解像度がアップしたことで、これまでは難しかったA1相当サイズでの印刷や、大胆なトリミングにも耐えられるようになりました。

↑6Kフォト機能で、物陰から現れた電車を狙いどおりのタイミングで捉えることに成功。やや離れた位置からの撮影だったので、編集時に不要な背景部分除去すべくトリミングしましたが、解像度に問題は見られません

↑6Kフォト機能で、物陰から現れた電車を狙いどおりのタイミングで捉えることに成功。やや離れた位置からの撮影だったので、編集時に不要な背景部分除去すべくトリミングしましたが、解像度に問題は見られません

通常撮影から6Kフォトへは、天面のドライブモードダイヤルですばやく切り替え可能。再生画面でも、1回の6Kフォトで撮影された画像はひとまとめに表示されるので、再生画面が膨大な数の似た画像で埋まってしまうということはありません。

↑6Kフォトや連写、後述の「フォーカスセレクト」機能は、天面のドライブモードダイヤルで設定可能。「ここは6Kフォトで!」と思った瞬間に切り替え可能なので、シャッターチャンスを逃しません!

↑6Kフォトや連写、後述の「フォーカスセレクト」機能は、天面のドライブモードダイヤルで設定可能。「ここは6Kフォトで!」と思った瞬間に切り替え可能なので、シャッターチャンスを逃しません!

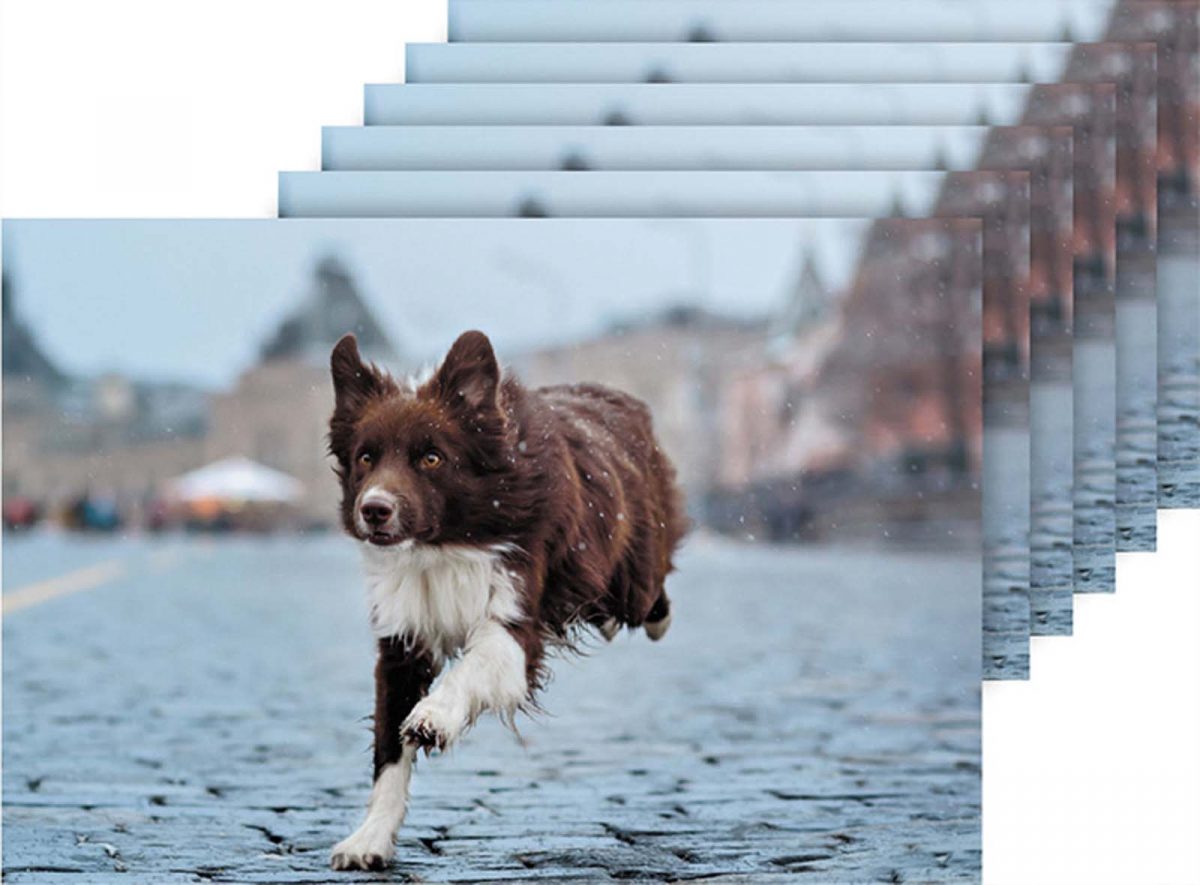

続いて、とてもユニークな「フォーカスセレクト」機能を使った撮影に挑戦。これは、「撮影したあとにフォーカス位置(ピントが合っている位置)を選べる」という、なんとも不思議な機能です。何はともあれ、次の3枚の写真をご覧ください。

↑上から、手前の白い花、ピンクの花、背景にそれぞれにピントが合っています。しかし、シャッターを切ったのは一度だけ!

↑上から、手前の白い花、ピンクの花、背景にそれぞれにピントが合っています。しかし、シャッターを切ったのは一度だけ!

このように、ピント位置の違う写真を一度のシャッターで撮影できるのが、フォーカスセレクト機能なのです! フォーカスポイントに迷ったときも、とりあえずこの機能で撮影しておけば、あとからじっくり選ぶことが可能。また、ピント位置の異なる複数の写真を合成してピントの合った範囲を広げる「フォーカス合成」という機能にも対応します。

導入したばかりなのでまだまだこれから、というところですが、ここ数日使っただけでもそのポテンシャルの高さを身をもって知ることができました。写真も静止画もワンランク上の機能を持つこのGH5とともに、このウェブ業界の荒波を乗り越えていく所存です!