地球や宇宙の観測のほか、宇宙空間でさまざまな研究や実験が行われている国際宇宙ステーション(ISS)。そんな国際宇宙ステーションが、本日4月30日から5月6日頃まで日本の上空で見ることができるんです。しかも、望遠鏡などを使う必要がなく、肉眼で――。

とは言っても、ISSは90分間で地球のまわりを1周しており、その速さは時速2万8000kmと驚異的。そこで、ISSを地球から確認するためのコツを3つご紹介しましょう。

[その1] ISSを見れるのは明け方か夕暮れどき

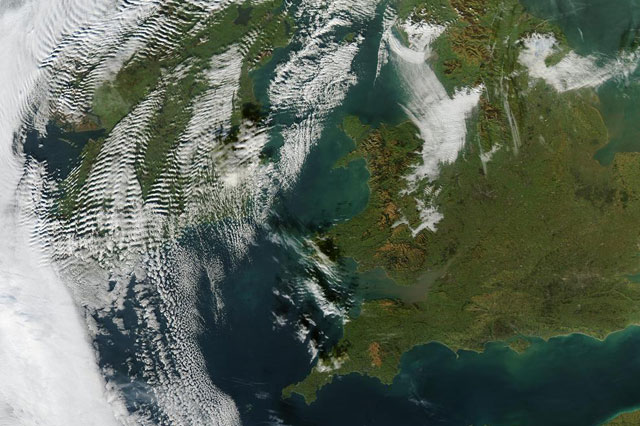

ISS自体は光を放ちながら、軌道をまわっているわけではなく、太陽や月の光が当たってそれが反射すると、地球上の私たちにはきらりと光る物体となって見えるわけです。そのため、昼間の明るい時間は、ISSにも太陽の光は当たっていますが、よく見えません。また、真夜中もISSに光が当たらないため見えません。ISSをしっかり確認できるのは、ISSに太陽または月の光が当たり、なおかつ地球上では空が薄暗い時間帯で、朝方や夕方頃がベストなタイミングなのです。

[その2] 光る点に注目

地球上で私たちがISSを見るときは、小さな光の点のように見えます。それがゆっくりと空を横切っていきます。流れ星であれば光りが見えるのは一瞬ですが、それよりも長い時間をかけて、飛行機よりも早い動きで、空を通過していきます。ISSのウェブサイトによれば、肉眼で確認できるのは、わずか1分~数分間程度のことだそうです。名古屋市科学館ではその模様を動画で公開しています(2014年10月撮影)。

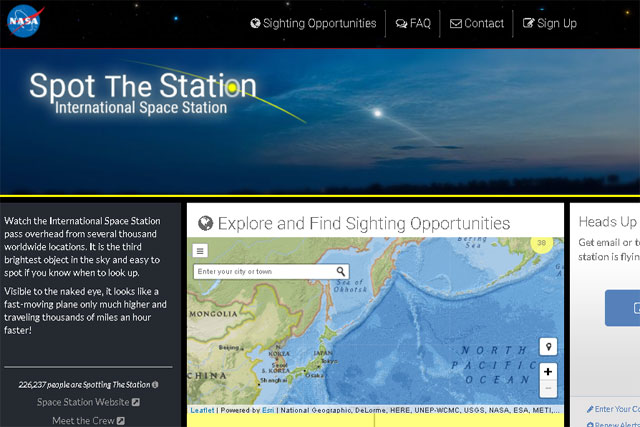

[その3] ISSのウェブサイトでスケジュールをチェック

いくら90分に1度の頻度で、地球を回っていようと、日本上空をISSが通過していなければ見ることはできません。そこでチェックしたいのが、ISSのウェブサイト。ここで、自分がいる都市を入力すると、直近でいつ何時頃ISSが現れるか確認することができるのです。しかもEメールアドレスなどを登録しておくと、アラートメッセージが届くというサービスもあります。ISSのウェブサイトは英語になりますが、宇宙航空研究開発機構のウェブサイトなら日本語で、同様にISSの通過スケジュールを知ることができます。ちなみに、ISSは頻繁に軌道修正が行われるため、月間や年間のスケジュールはありません。

ISSのウェブサイトによると、直近で東京からISSを見られるのは4月30日から5月6日。特に、5月2日午前3:44に南南西から北東にかけて移動するISSは観察しやすいそうです。周囲に「ISSを見たことがある」という人の話はそれほど耳にすることはありませんから、この機会に空を見上げてみてはいかがでしょうか?