【掲載日】2022年7月19日

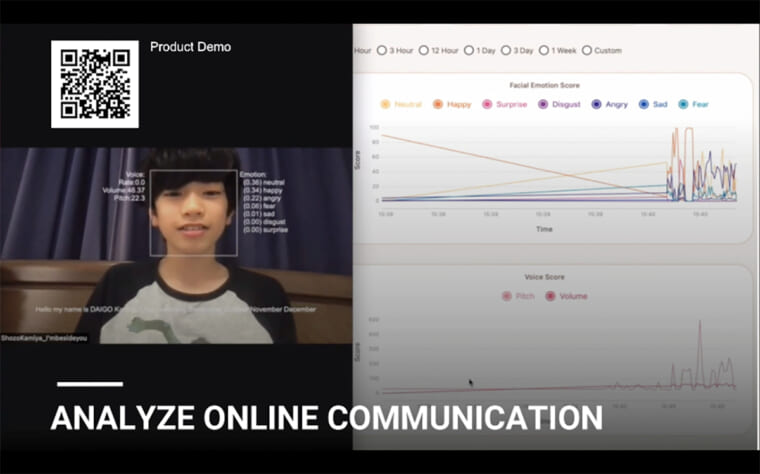

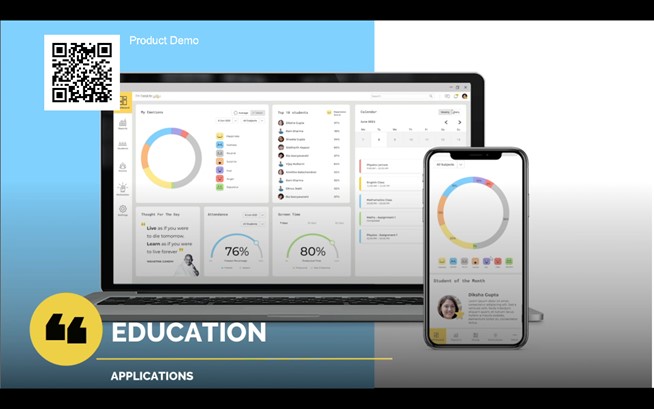

新型コロナウイルス感染症の世界的流行も受けて、IoT技術を医療に取り入れるグローバルな潮流が加速されました。オンラインビデオ通話などによる遠隔診療をはじめとした、IoTを通じて個々の健康を増進する「e-Health」の取り組みが、世界各地で行われています。

EU理事会議長国であるフランスの取り組みの一環として、2022年5月にパリで開催された展示会「SANTEXPO 2022」では、最先端の取り組みを行う企業、研究・教育機関、NGOがヨーロッパ各地、さらにはそれ以外の地域からも出展。3日間開催された同展示会の出展社数は約600社、参加者は約2万人にのぼりました。この記事では、ヘルスケア・介護×IoTの最新トレンドをアイ・シー・ネット株式会社のグジス香苗がフランス在住の強みを活かし、実際に「SANTEXPO 2022」へ参加したレポートからお届けします。

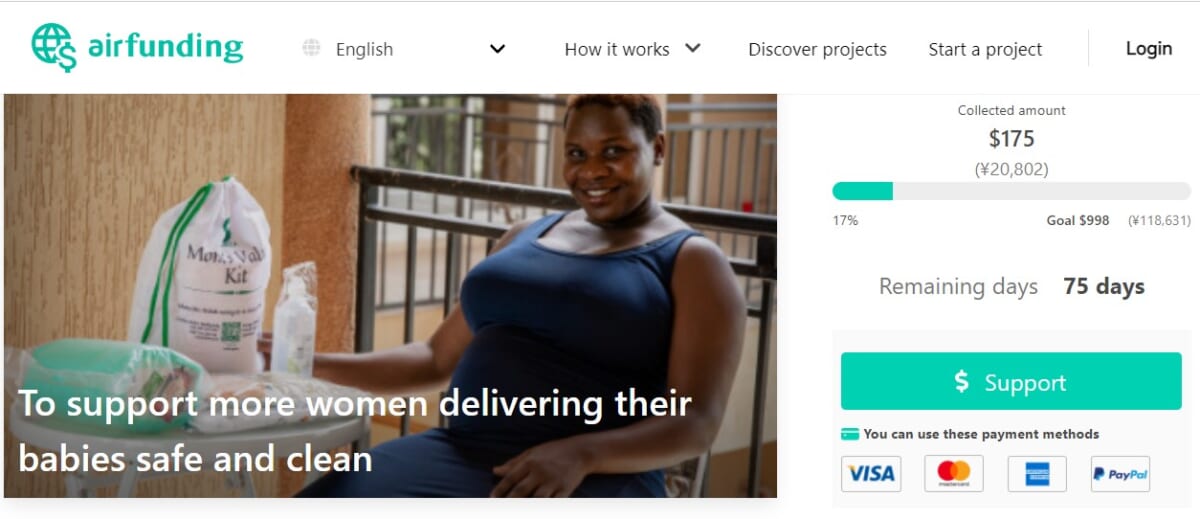

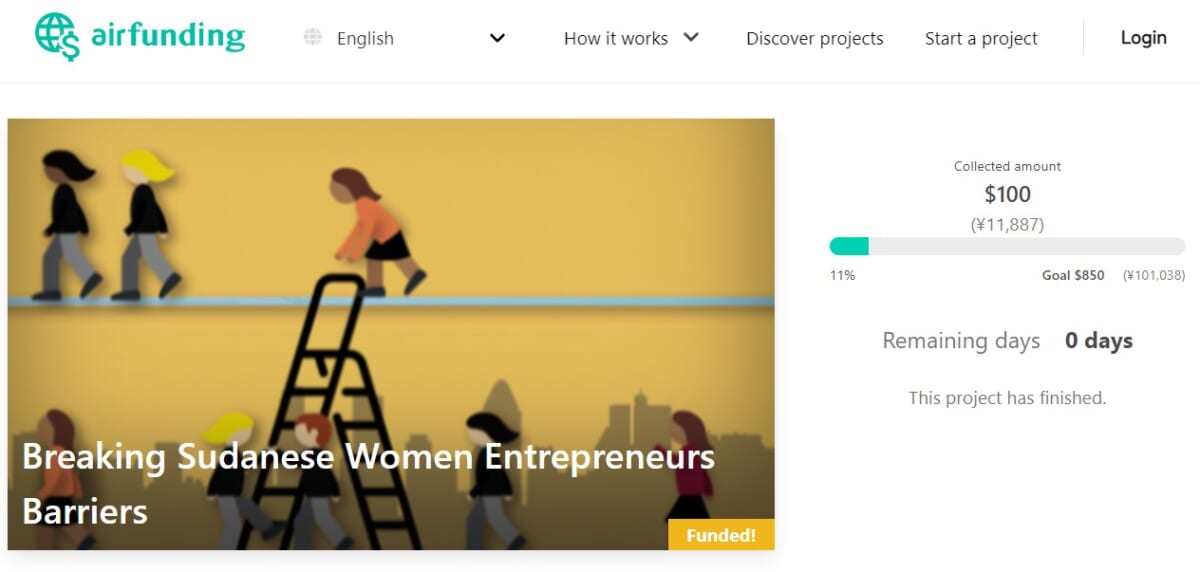

薬局、市庁舎でも受けられる遠隔診療キャビンの導入

展示会場でまず目を引いたのが、遠隔診療用キャビン。日本でも普及が期待されているオンライン診療ですが、欧州では薬局を中心に、市庁舎、スーパーマーケットなど、公共の場所に遠隔診療用キャビンの設置が進んでいます。

キャビンにはオトスコープ(耳用の内視鏡)、デマトスコープ(皮膚の拡大鏡)、聴診器、パルスオキシメーター、体温計、血圧計といった検査機器が標準装備されており、簡易な検査に対応しています。また、薬が必要な場合は、キャビン内で処方箋をプリントアウト。薬局に設置されているキャビンを利用すれば、刷り出された処方箋で、薬を購入することができるので便利です。

患者の情報が詰まった電子カルテは、暗号化されたうえで、EUの一般データ保護規則(General Data Protection Regulation、以下、GDPR)に基づいた高い安全性のもと、保管・管理されています。個人情報保護を目的に、2018年に適用が開始されたGDPRは、個人データを扱う機関・施設にデータ保護オフィサーの配置を義務付けるなど、高い基準が設定されているのが特徴。

遠隔診療用キャビンのリーディングカンパニーのひとつ、TESSAN社のスタッフによれば、同社製のキャビンは2018年から設置がスタートし、いまやフランス全土で450台が稼働しているとのこと。キャビンに訪れた患者に対応する医師・専門医は100人おり、患者数はなんと10万人におよびます。同社では、キャビン内の機器をさらに充実させる取り組みも行っており、眼科関連や心電図の検査機器を現在開発しているそうです。

そのビジネスモデルを見ていくと、キャビンの販売自体から得られる収益がない、という点が特徴的。というのも、これらのキャビンは5年間のリース契約で設置されており、リース終了後には契約者の所有物になるのです。一方、TESSAN社は、フランスの国民健康保険から払い戻される診察料から、管理費などの必要経費を除いた額を収益としています。

フランスでは、コロナ禍がはじまる以前の2018年時点で、遠隔診療に関する法整備が進んでおり、遠隔診療の医療費が国民健康保険の補償対象になっています。さらに、2020年以降のコロナ禍でその需要が爆発的に増えたことから、2022年7月31日まで遠隔診療の自己負担額が無料になる措置まで取られています。また、同国の健康保険証はデジタルスキャンに対応しており、日本とは異なるこういった土壌も、遠隔診療用キャビンの急速な普及に一役買っているといえるでしょう。

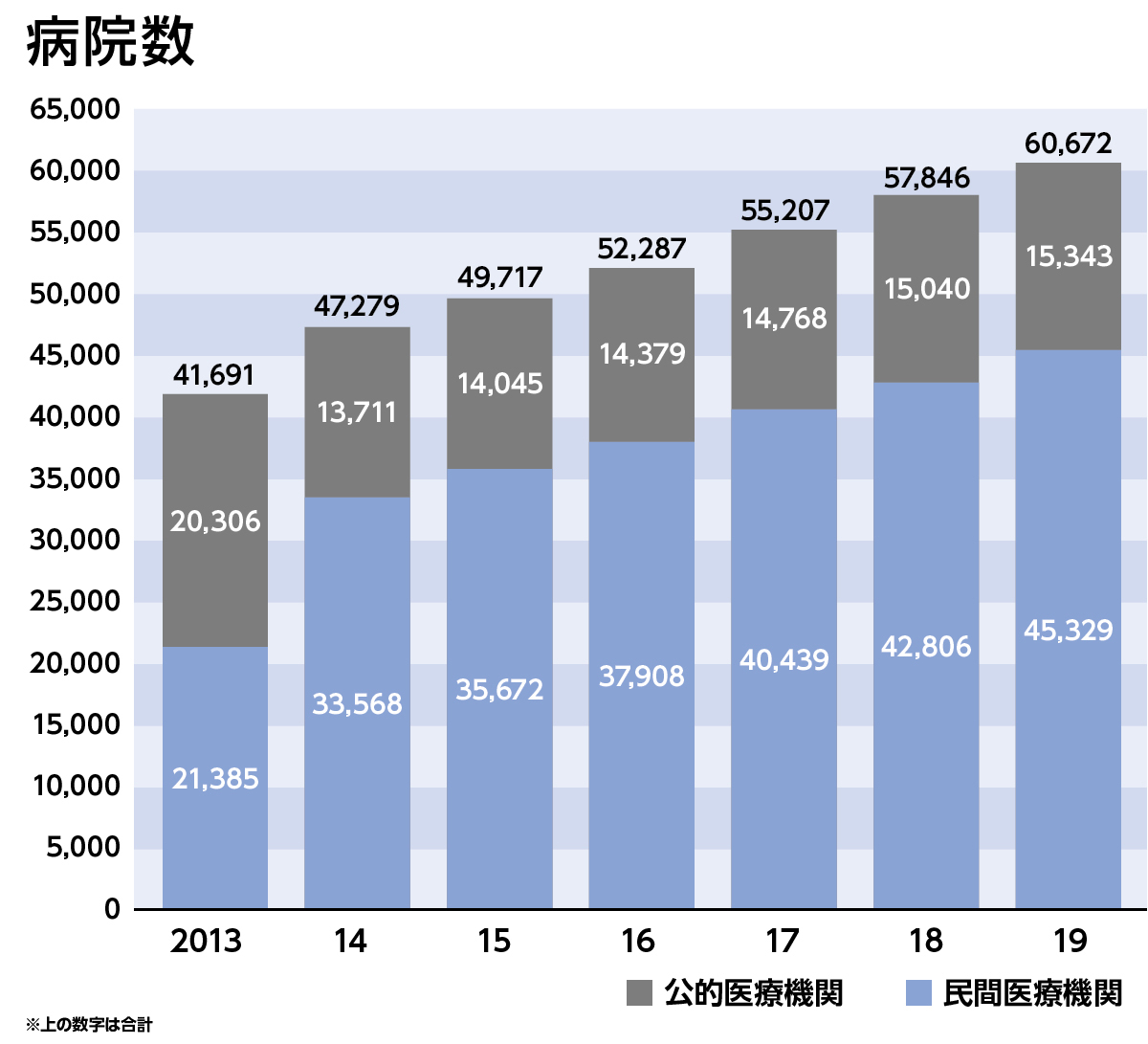

コロナ禍の感染対策や非接触に対する国民の意識向上の他に、このキャビンが普及した背景には、フランスの医療事情もあります。というのも、日本の街中に多く見られるような個人開業医によるクリニック数の減少と都市部に偏在していることから、医療へのアクセスが難しい「医療のデザートエリア(砂漠地帯)」と呼ばれる地域が存在します。こうした医療格差を埋める存在として、遠隔診療キャビンは大きな注目を集めているのです。

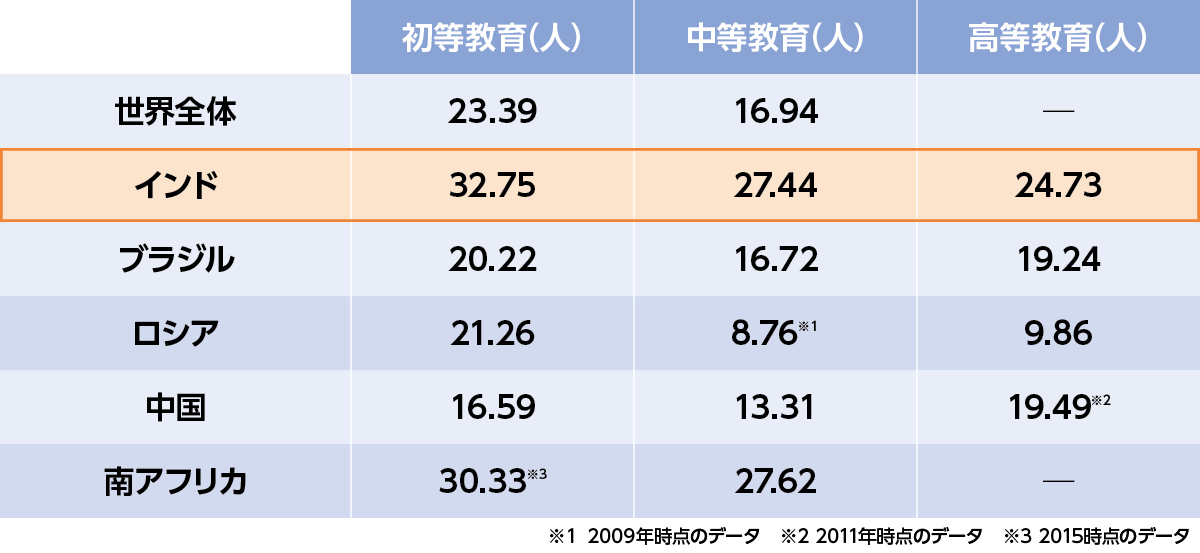

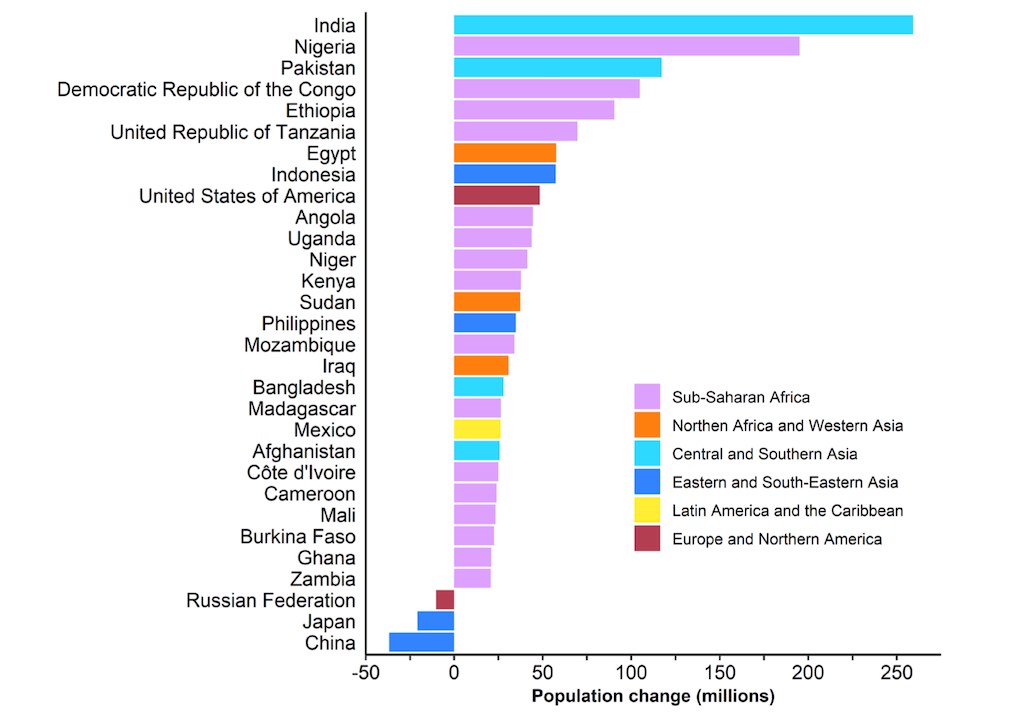

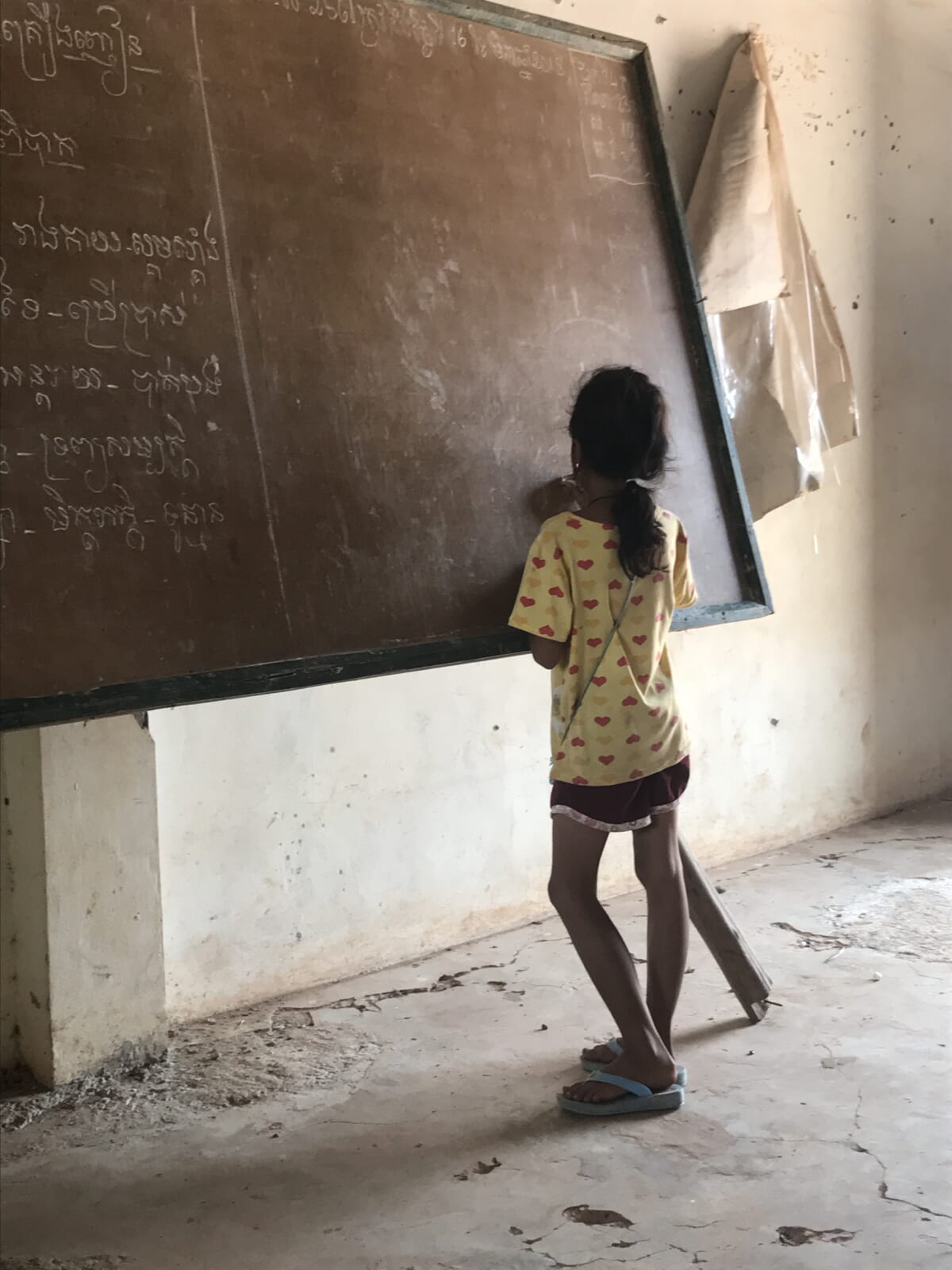

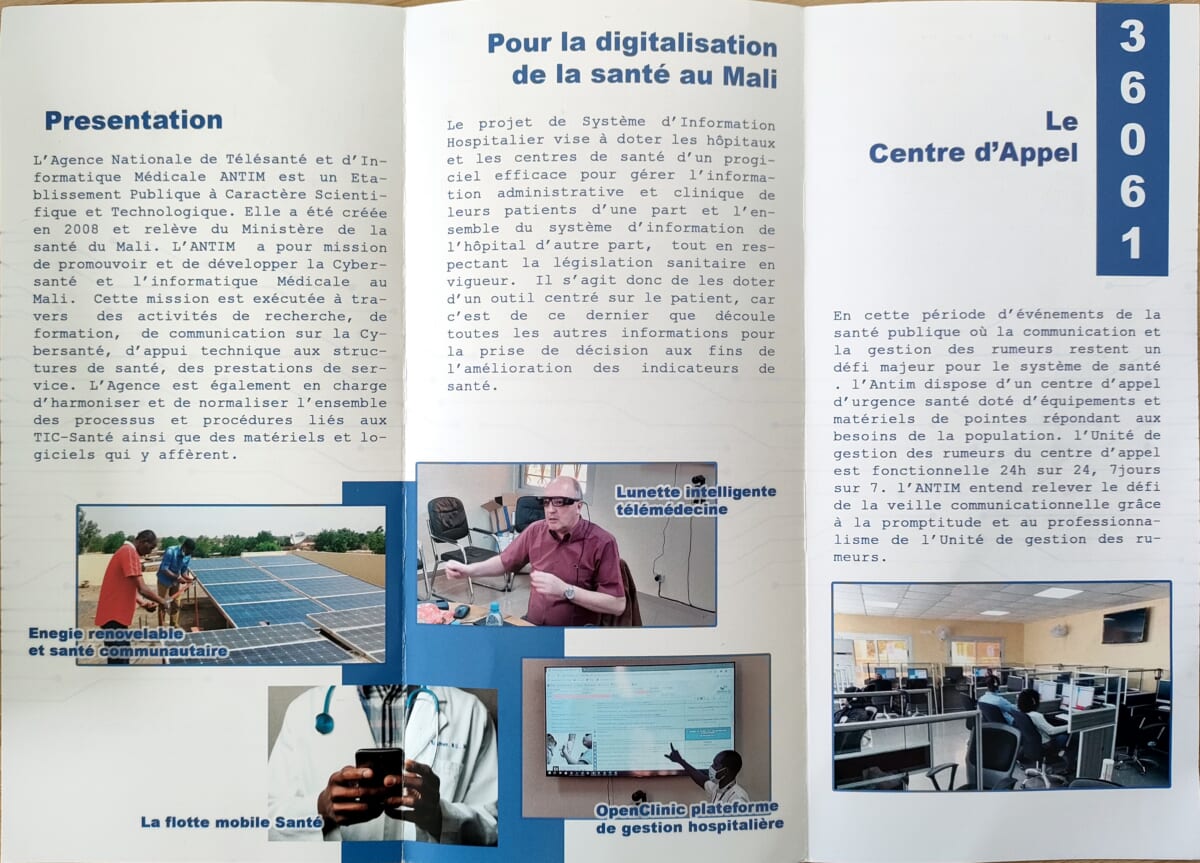

こうした背景は、日本でも決して、無縁ではありません。過疎化が進んでいる日本の地方では、医師不足の問題が深刻化しています。遠隔診療キャビンは、我が国における問題を解決するひとつのツールになる可能性も。また、医療レベルが低い発展途上国もこれに注目しています。アフリカ西部に位置し、フランス語を公用語とするマリでは、国家レベルのプロジェクトとして「マリ遠隔医療プロジェクト」が進行中。ヘルス分野のDX推進を進めるための省庁として、国家遠隔ヘルス・医療情報庁が設置されているほどです。

ブロックチェーン技術を活用した、患者の個人情報保護

「SANTEXPO 2022」には多くのスタートアップ企業も出展しました。そのなかでも特に目立っていたのが、ブロックチェーン技術を活用したプロダクトサービスを提供している企業。遠隔診療用キャビンの普及により、電子カルテ情報などを暗号化し安全に管理・共有するシステムの需要が高まっていることも、そんな企業を後押ししています。

本エクスポに出展していたうちの一社であるDr Data社は、フランスの法医学博士号を有する女性社長が起業したスタートアップ。同社の事業は、ブロックチェーンの暗号化技術を用いた保健医療データの保護や電子患者データの管理です。さらに、GDPRに基づいた、データ保護オフィサーの派遣も行っています。

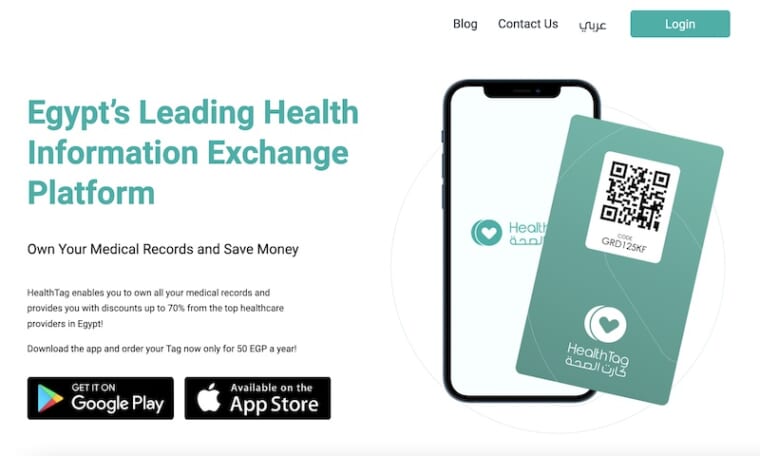

また、救命医・麻酔科医によるスタートアップであるGALEON社は、患者や治験のデータを病院間・医療関係者間で安全に共有できる仕組みを開発しています。当然ながら、このシステムもブロックチェーン技術を活用したものです。同社の試みは、データを安全に保管するだけでなく、医療関係者がそれを共有できるようにした点がユニークですが、患者が自分のデータを管理できるようにするシステム構築が進められています。

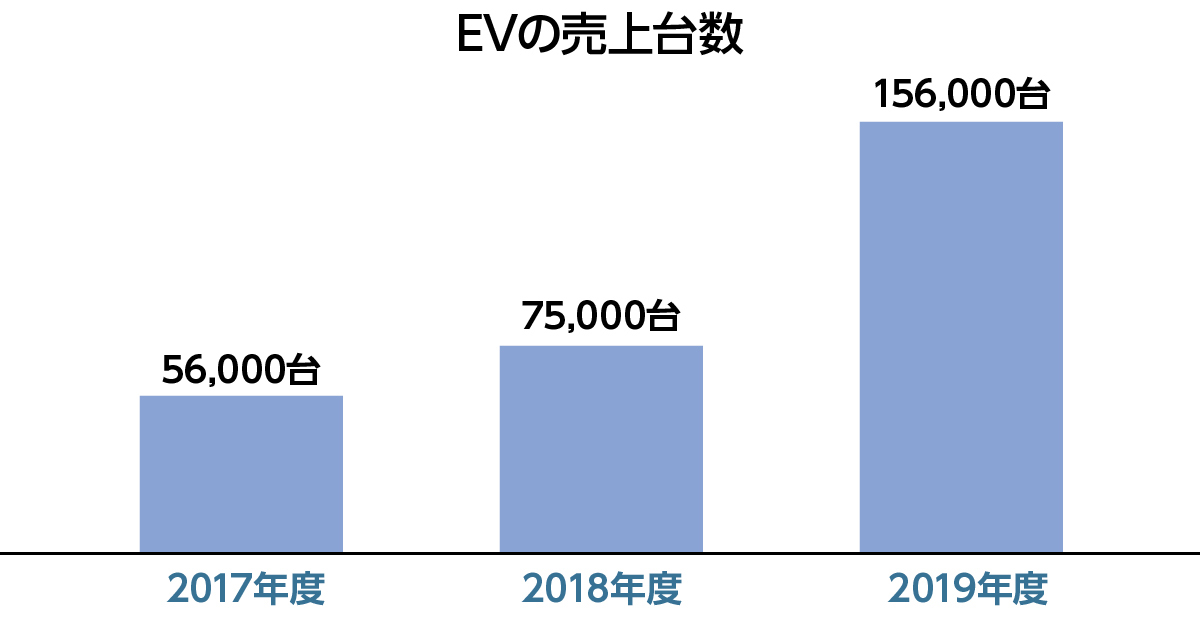

そして、GALEON社の独自性は、事業内容にとどまりません。医療従事者だけでなく患者にも資する会社にするというコンセプトで運営されている同社は「分散型自立組織」という形式を採用しています。同社の組織はプロジェクトに貢献した人による投票によって運営されており、たとえば自身のデータを治験に利用することに同意した患者にも、その投票権が与えられるそう。従来の株式会社とは違う、トップダウンの性質が非常に薄い組織体系です。多くの医師・患者から高い評価を得ているGALEON社のプロジェクトは、2021年末から2022年初頭にかけて、1500万ドル相当の資金調達にも成功しています。

仏・郵政公社がe-Healthに進出し、高齢者の見守りに注力

遠隔医療、ブロックチェーンのほかにも「SANTEXPO 2022」で目立っていた要素が、高齢者や慢性疾患患者の見守りサービスです。

たとえば、フランスの郵政公社La Posteは、家庭・医療・デジタル技術関連の企業買収を進めており、イノベーションの支援やヘルスケア領域へ事業範囲を拡大。高齢者の自立生活支援や見守り、医療補助機器の販売、さらには保健医療サービス提供事業者への物流・金融などのBtoBサービスまで幅広く手掛けています。

La Posteの強みは、郵便配達員という“インフラ”を全国に有していること。実は同社、そのインフラを活かし、下水管の詰まりなど日常生活上のトラブルが起きてしまった住宅を郵便配達員が訪ねた際に、工事業者を紹介するといった事業をすでに行っています。昨今の事例は、高齢者の見守りにその領域を広げたものと考えることができるでしょう。

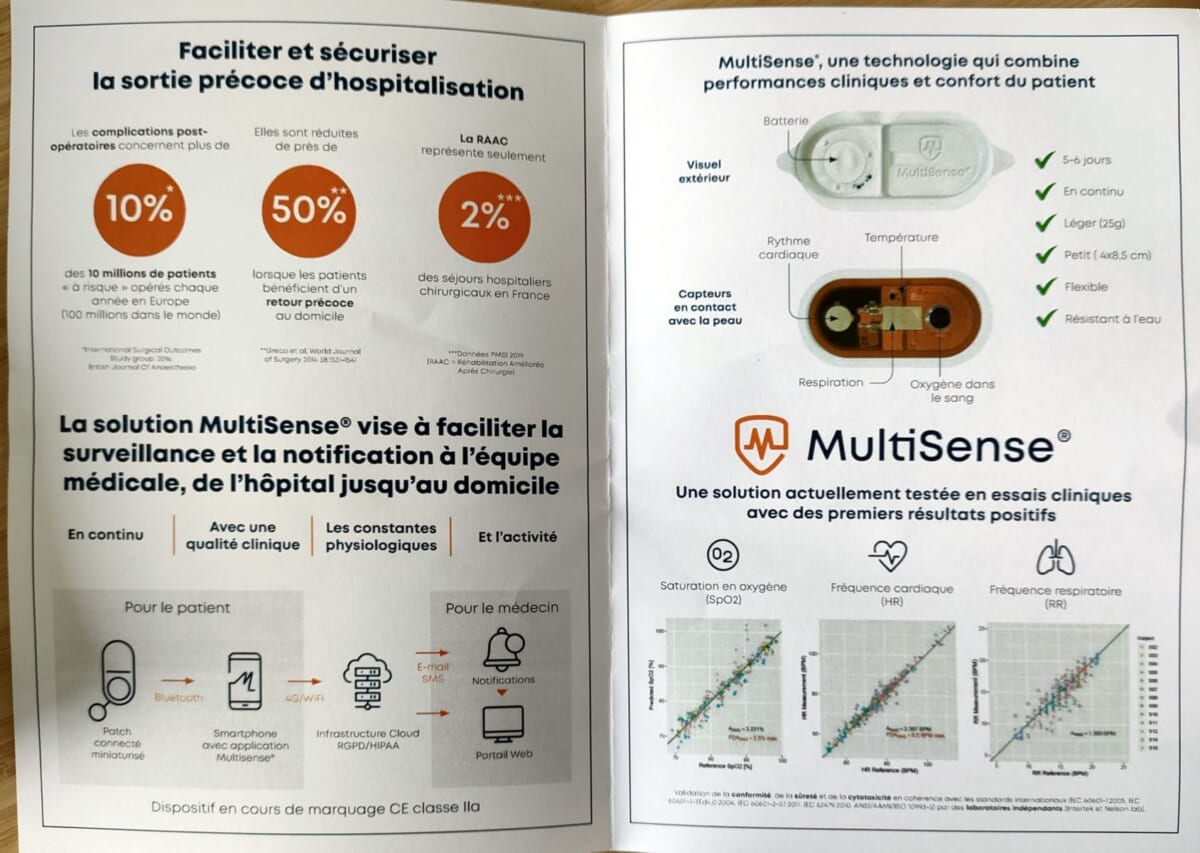

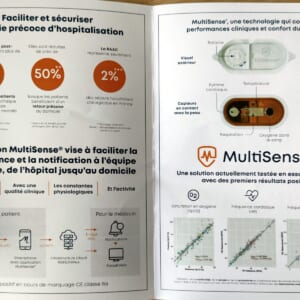

また、早期退院した患者の体調を遠隔モニタリングできる、小型パッチタイプの遠隔サーベイランス機器を開発したRhythm Diagnostic Systems社の出展もありました。このパッチは1週間の使い切りタイプ。患者がこれを貼り付けて生活することで、退院後であってもそのバイタルサインを一定期間遠隔モニタリングできるというわけです。日本でも、病院の病床不足が問題になることはありますから、こういった機器が海を渡って来れば、医療従事者の負荷軽減に一役買いそうです。

日本でも待たれるe-Healthイノベーション

e-Healthの最先端が結集した今回の「SANTEXPO 2022」。その展示を通してとくに強く感じたのは、官民両面での「日本との違い」でした。“官”の面では、フランス政府が遠隔診療の医療費を無料にするなどの強力な政策を進めており、e-Health推進に向けた強力なリーダーシップを発揮しています。

また、“民”の面でも、乱立するデジタルシステムの相互補完性を各社が担保するなど、医療の改善に向けた問題解決意識が競合各社の間で共有されています。e-Health勃興期といえる今、多様な製品・サービスが乱立しており、それらひとつひとつの互換性に懸念が持たれるところですが、多くのケースにおいて杞憂というわけです。

一方で、勃興期ゆえの問題もあります。それは、e-Health導入による改善効果のエビデンスがまだ集まっていないということです。しかし、この記事で紹介してきたように、e-Health導入による社会問題の解決事例が集まり始めているのもまた事実。あとは、それにどれくらいの費用対効果があるのかなど、トライアンドエラーを繰り返しながら改善を続けていくフェーズに入ることでしょう。

一方で日本に目を移すと……高い医療レベルを誇り、平均寿命世界一の国でもある我が国ですが、e-Healthの面でいえば後れをとっているといわざるをえません。この記事で紹介したものが海を渡って日本にやってくる未来があるかもしれませんが、国内でそれらに負けないイノベーションが生まれることも大いに期待ができます。

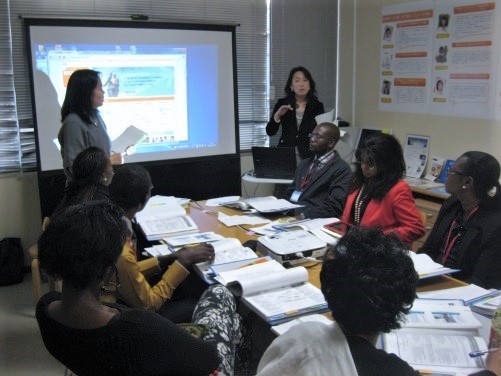

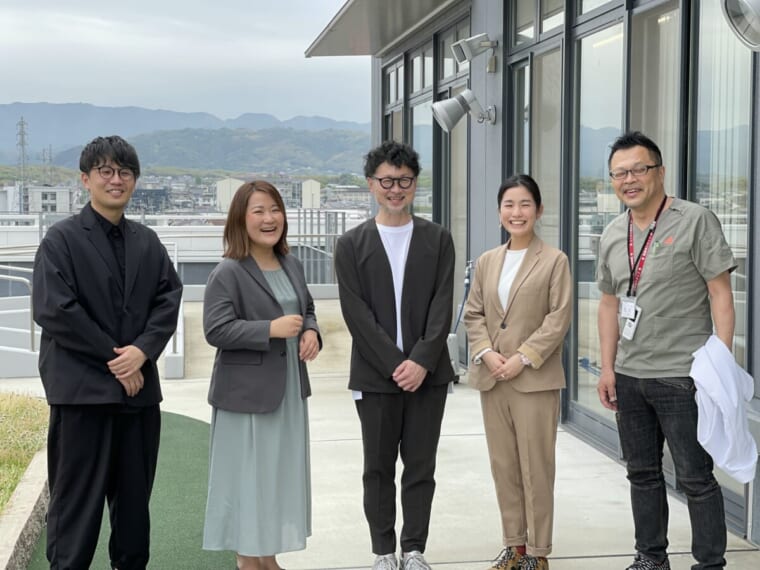

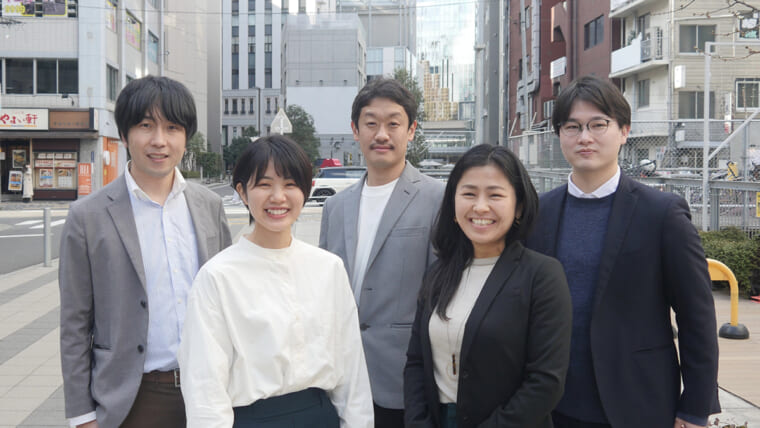

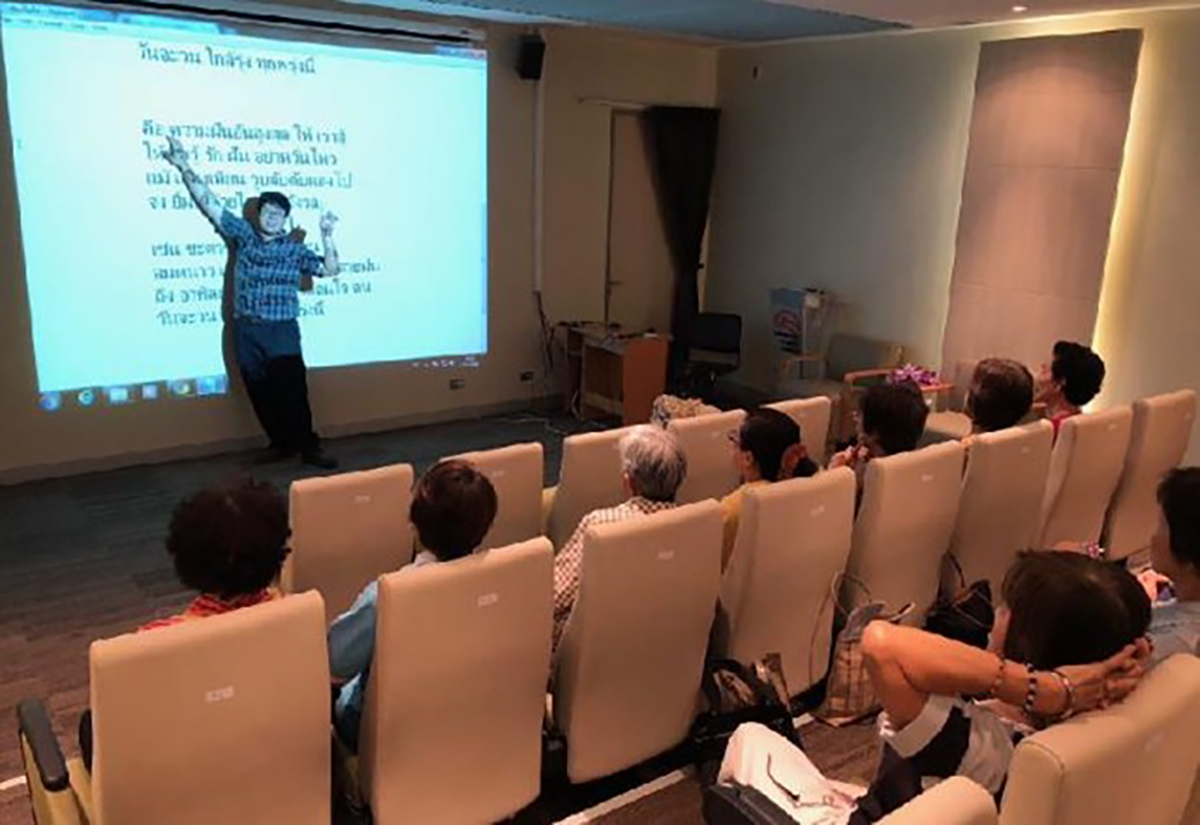

グジス香苗(写真右端)●米国大学院で公衆衛生修士号(MPH)を取得後、国際NGO、国連機関に勤務。アイ・シー・ネット入社後は、2011年から足掛け10年、セネガル保健省と保健システム強化のODA事業を実施。並行して女性の起業・ビジネス支援、経済的エンパワーメント、ジェンダーに基づく暴力などに関する研修事業や調査業務に従事した経験を持つ。現在は、アイ・シー・ネット保健戦略タスクチームの技術コンサルタントとして、保健医療分野の事業運営や戦略立案を支援しながら、フランス在住の地の利を活かしてフランス・欧州での調査業務を実施している。

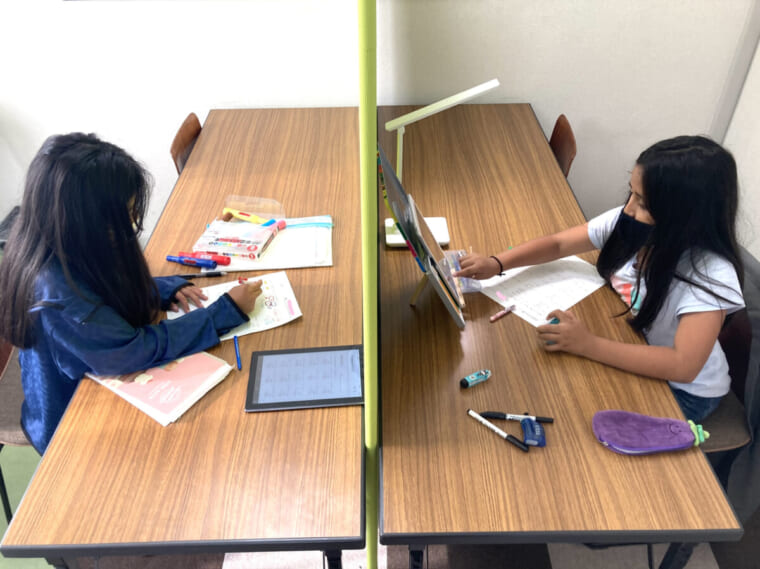

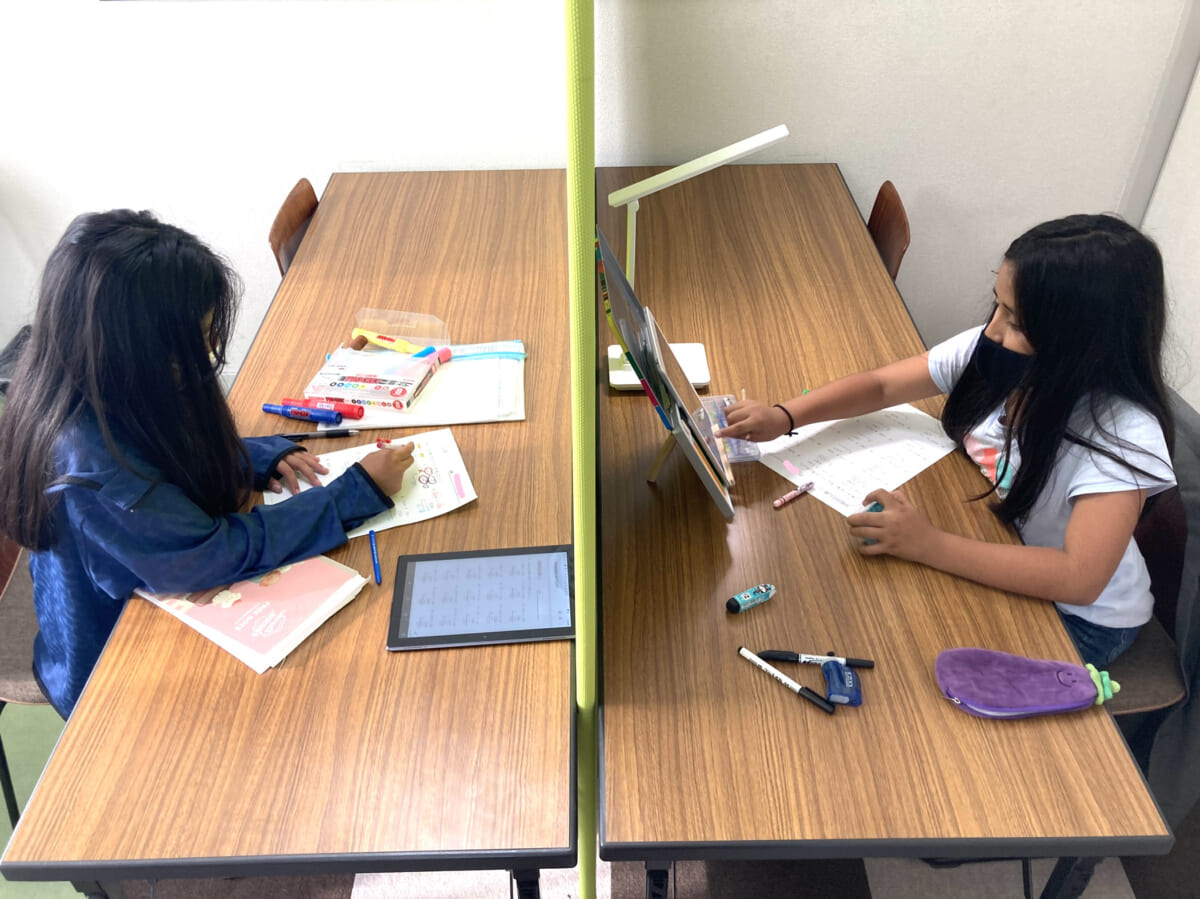

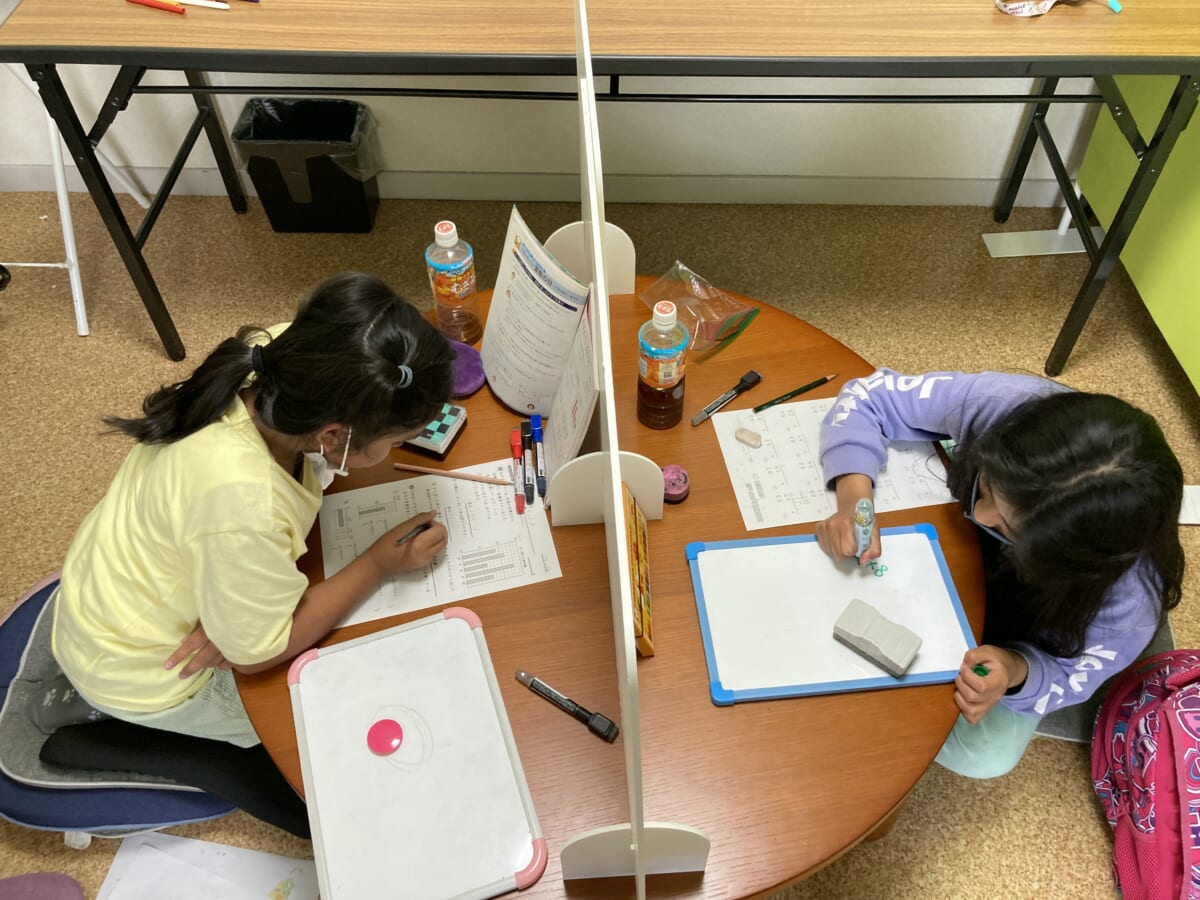

【この記事の写真】

読者の皆様、新興国での事業展開をお考えの皆様へ

『NEXT BUSINESS INSIGHTS』を運営するアイ・シー・ネット株式会社(学研グループ)は、150カ国以上で活動し開発途上国や新興国での支援に様々なアプローチで取り組んでいます。事業支援も、その取り組みの一環です。国際事業を検討されている皆様向けに各国のデータや、ビジネスにおける機会・要因、ニーズレポートなど豊富な資料もご用意しています。

なお、当メディアへのご意見・ご感想は、NEXT BUSINESS INSIGHTS編集部の問い合わせアドレス(nbi_info@icnet.co.jp)や公式ソーシャルメディア(Twitter・Instagram・Facebook)にて受け付けています。『NEXT BUSINESS INSIGHTS』の記事を読んで海外事情に興味を持った方は、是非ご連絡ください。

執筆/畑野壮太