勝海舟といえば、「世渡り上手」「口八丁」という印象があります。

なぜなら、徳川政権の末期において「軍艦奉行」「陸軍総裁」を務めた上級官僚であったにもかかわらず、明治維新後には、かつては敵対していたはずの新政府で要職(元老院議官・枢密顧問官)に就いているからです。

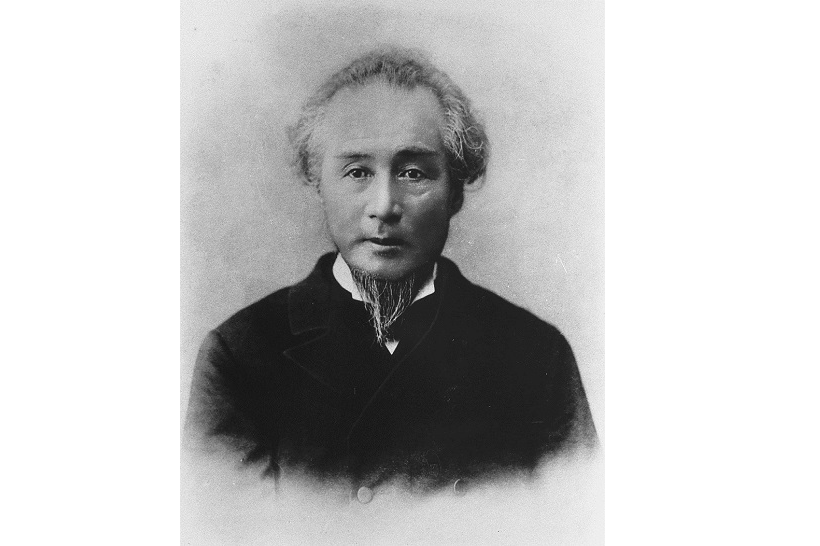

勝海舟は、厚顔無恥で節操のない人物だったのでしょうか? 『人物日本史 勝海舟』(樋口清之・監修、ムロタニツネ象・漫画/学研プラス・刊)という本でおさらいしてみましょう。

勝海舟はインチキ野郎なのか?

もちろん違います。新政府に迎え入れられたのは、勝海舟のすぐれた手腕や知見が必要とされたからです。

貧乏御家人から有力幕臣への大出世、近代的な海軍の立ち上げ、坂本龍馬の抜擢、江戸城の無血開城など。歴史的偉業を成しとげる原動力を培ったのは、勝海舟が「麟太郎(りんたろう)」を名乗っていた青年時代のことでした。

出世の秘訣は…立ち読み!?

勝麟太郎 は、外国語を自由に読み書きできる幕臣のひとりでした。実家は「小普請」という役職を代々受け継いでいましたが、無役(むやく)だったので何もすることがありませんでした。砲術に興味をもった青年時代の麟太郎は、オランダ語を学び始めます。

外国語がわかるということは、海外情勢について「伝聞」ではなく、外国語で報じられた一次情報を理解できるということです。低い身分の出身でありながら、時流を察知して、頭角をあらわすことができた理由のひとつです。

海外の最新技術を学ぶためには、原語で書かれた専門書が必要です。当時の蘭書(オランダ語の技術書)はとても高価でした。貧乏な麟太郎は、本屋でよく立ち読みをしていたそうです。この「立ち読み」が、麟太郎にとって人生の転機になりました。

転機は「翻訳のアルバイト」だった!

あるとき、麟太郎の立ち読みっぷりを見かけたお金持ちが、麟太郎に翻訳の仕事を持ちかけました。渋谷利右衛門という人物です。商人にとっては、海外情勢に通じることは将来を見通すことにつながり、利益を得ることに役立つからです。

洋書をタダで読めて、しかも翻訳料までもらえる。「芸は身を助ける」の格言どおり、暇をもてあまして好奇心ではじめた蘭学研究は、麟太郎の立身出世を大いに助けました。

この時期に、麟太郎は「ある大物」と知り合いになります。この人物との出会いが、のちに「江戸城の無血開城」を成功させたといっても過言ではありません。その人物とは……

運命の出会い

翻訳を注文していたのは、のちの薩摩藩主・島津斉彬(しまづ・なりあきら)です。低い身分だった西郷隆盛や大久保利通などの資質を見抜いて重用した人物です。

当時の斉彬は、藩主を継がせてもらえず、世子という身分に甘んじていましたが、将来のことを見据えて海外情報の収集をおこなっていました。

海舟研究の決定版である『勝海舟』(松浦玲・著/筑摩書房・刊)という本によれば、はじめは匿名注文だったので、麟太郎は気づかなかったそうです。斉彬は江戸住まいだったので、若き日の麟太郎と面会しています。このときの印象を、斉彬は「なかかなの人物である」と評しており、そのことを西郷隆盛はよく覚えていたそうです。

ご存じのとおり、勝海舟と西郷隆盛は、新政府軍による徳川慶喜追討をめぐる交渉の当事者です。西郷の独断によって江戸総攻撃は回避されました。まさに「信頼は一日して成らず」です。

結論:勝海舟は偉人である

斉彬が「汝のことは伊勢に頼み置けり」と何度も言う、その「伊勢」が初めのうちは誰のことか解らなかったというのがリアリティーがあって面白い。

権力中枢に近ければ「伊勢殿」「伊勢守様」が常用されており「伊勢」は筆頭老中阿部伊勢守正弘以外ではありえない。

しかし四十俵の無役小普請では雲の上のことだからピンとこない。また斉彬が阿部正弘を「伊勢」と呼捨てにする仲だとは想像もつかなかった。

(松浦玲・著『勝海舟』から引用)

阿部正弘は、大久保忠寛(一翁)という人物を重用していました。その大久保忠寛が、小普請組にすぎなかった青年時代の勝麟太郎を抜擢します。長崎海軍伝習所で操船技術を学んだあと、麟太郎みずからも軍艦奉行として、日本の近代海軍の立ち上げに関わっていきます。

脱藩浪人だった坂本龍馬を見出して、神戸海軍操練所(勝塾)に加えたのは勝海舟です。龍馬が操船技術を身に着けていなければ、薩長同盟は成立しなかったかもしれません。敵対していた長州藩のために、どの藩にも属しない中立の立場だった龍馬が、薩摩藩の船で薩摩藩が購入した武器弾薬を運んだからこそ、不倶戴天の敵同士が手を結ぶことができました。

日記の記述ミスが多いこと、座談における記憶違いにもとづいたリップサービスなどから「ホラ吹きおじさん」とも言われる勝海舟ですが、先述した学習まんが『人物日本史 勝海舟』や『勝海舟』(松浦玲・著/筑摩書房・刊)を読むかぎりでは、私心を捨てて公共のことを考え尽くした偉人だったことが理解できます。お試しください。

【著書紹介】

人物日本史 勝海舟

著者:樋口清之(監修)、ムロタニツネ象(漫画)

出版社:学研プラス

江戸幕府重臣・勝海舟は、咸臨丸を指揮してアメリカに行き、進んだ文明にふれた。そして新しい日本をきずくため、新政府軍と話し合って江戸城の明けわたしを実現させた。まんがで楽しく学べる一冊。