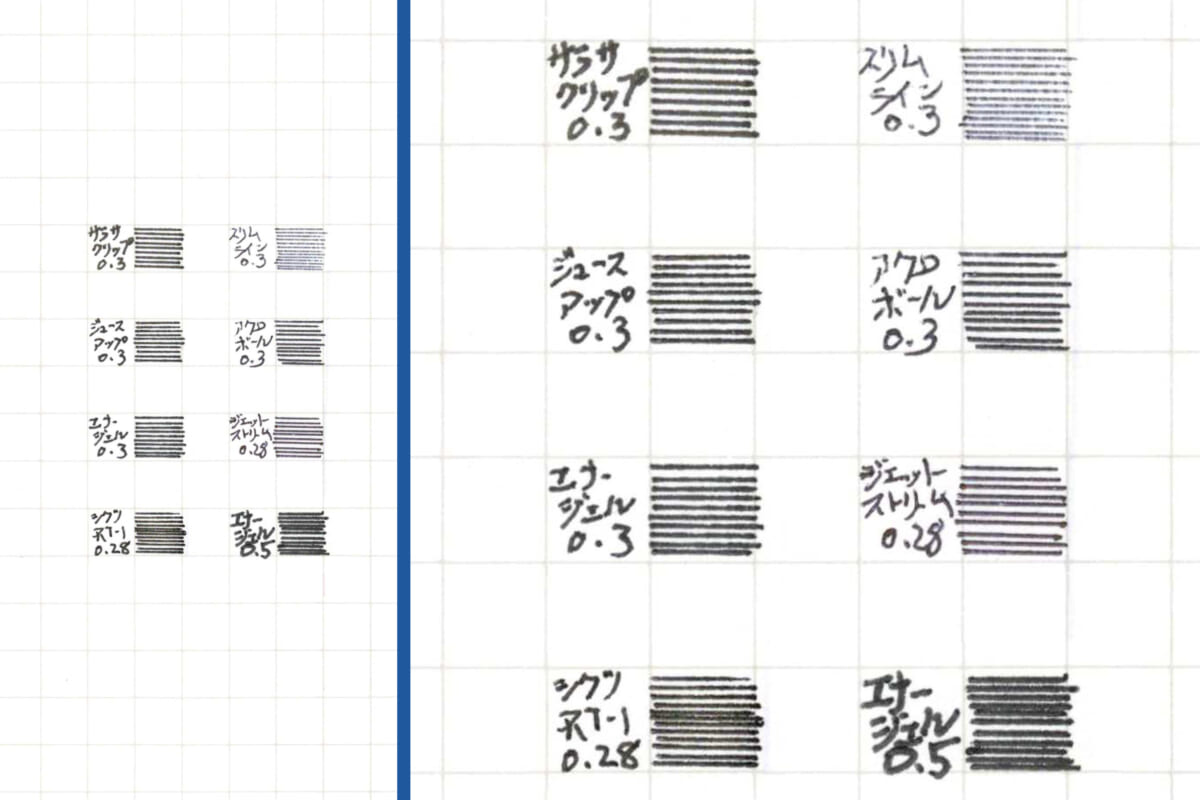

この数年、ボールペンの中でも特に「ゲルインク」への注目度が高まっている。その要因となるのは、「濃い黒」と「つゆだく」の2つのキーワードだろう。油性の黒インクはどうしても赤っぽい黒や青っぽい黒になりがちだが、最近のゲルインクはその発色の良さを活かして、くっきりと濃い黒インクを実現している。これは油性に対してかなりの優位性だといえよう。

また、油性インクが低粘度化することで滑らかさを演出していたのに対して、ゲルインクはペン先へたっぷりとインクを供給することで書き味を高めている。もちろん低粘度油性インクが性能的に劣るというわけでは全くないが、ここしばらくはゲルインクの進化が著しい状況だ。今回は、まさにそんな「ゲルインクのターン!」に生まれた、個性がトガったボールペンを紹介したい。

ずっしりフルメタル軸のボールペン

そのボールペンというのが、OHTOから2023年3月に発売されたゲルボールペン「GS02」。発売直後からすぐに供給が追いつかなくなる人気ぶりで、一時期出荷を停止。ようやく7~8月ごろに供給再開の目処がついたという代物だ。

これはおそらく、単にめちゃくちゃ売れた、というよりは、そもそも作るのに非常に手がかかる軸を採用した結果、生産が追いつかなくなったという状況なのだと思われる(というのも、GS02用に開発されたリフィルは継続販売していたので)。

OHTO(オート)

ローラーゲル GS02

1500円(税別)

4色展開

塗装されたフルメタル(アルミ軸+真ちゅうパーツ)の軸は、握った瞬間に「おっ」と思わせるほどの重量感がある。加えて塗装の質感も良いので、高級感も充分。ちょっとしたプレゼント用にも使えそうなデザインだ。

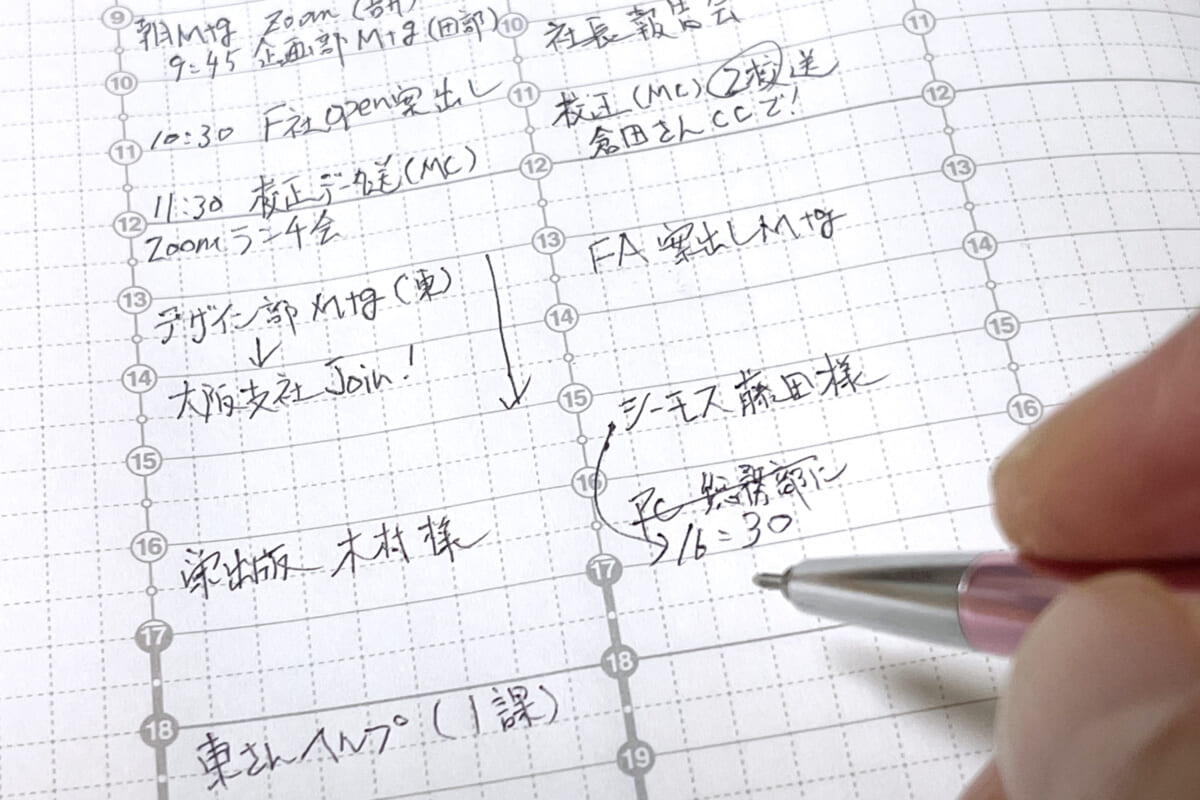

先端側の六角軸から後ろに行くに従って丸軸へと変化していく形状は、握りやすさとルックスの美しさが両立しており、かなりユニーク。特に握りやすさに関しては、エッジのある六角軸と軸自体の重量(約23g)によって、手の中での安定感が非常に高い。ただし、重心位置が軸の半ばにあるため、先端側を握るクセがある人だと、より重さを感じてしまうこともあるかもしれない。

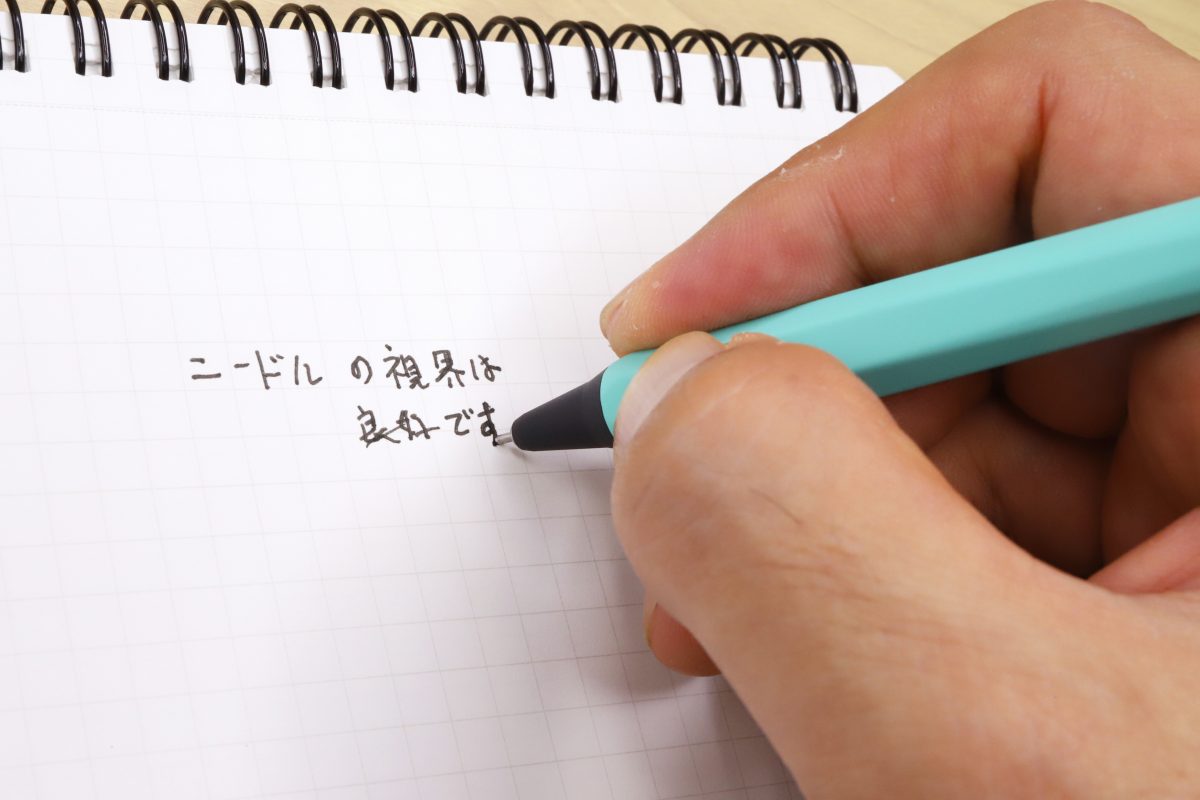

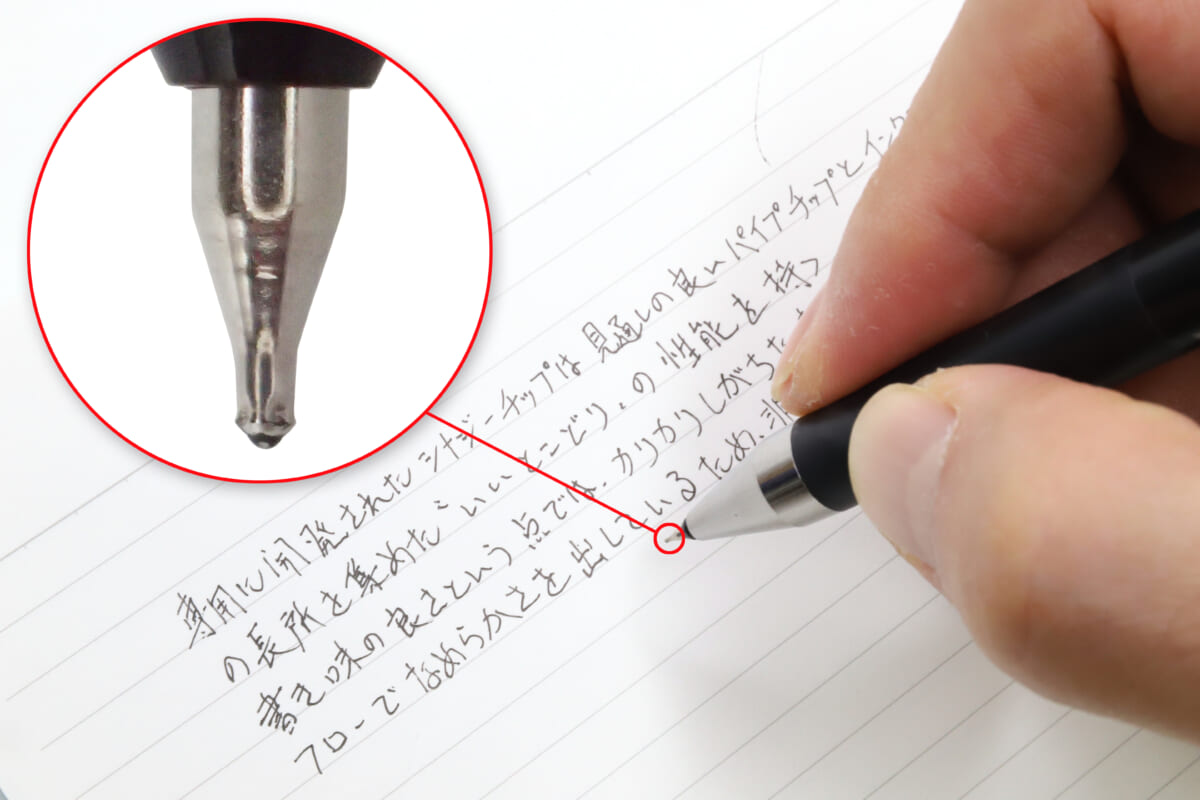

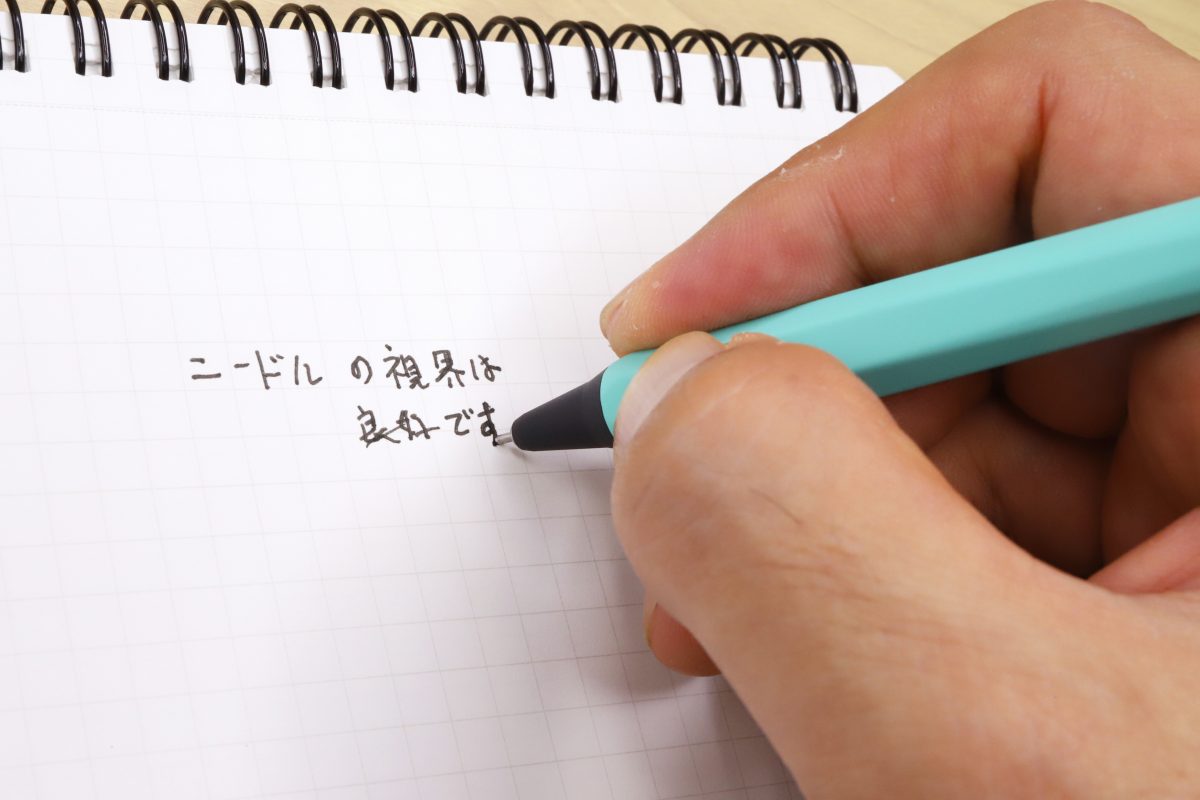

先端の口金が途中から細くなる形状も、なかなかに面白い。ペン先の視界が良いニードルチップだが、その手前の口金が太いと、ちょっと効果が薄れてしまう。そこで口金の三角錐を一段絞り込むように削ることで、先端視界(筆記時におけるペン先周りの見晴らし)を少しでもスッキリさせようという試みなのかもしれない。実際、書きやすさの点ではしっかり効果が出ているように感じた。

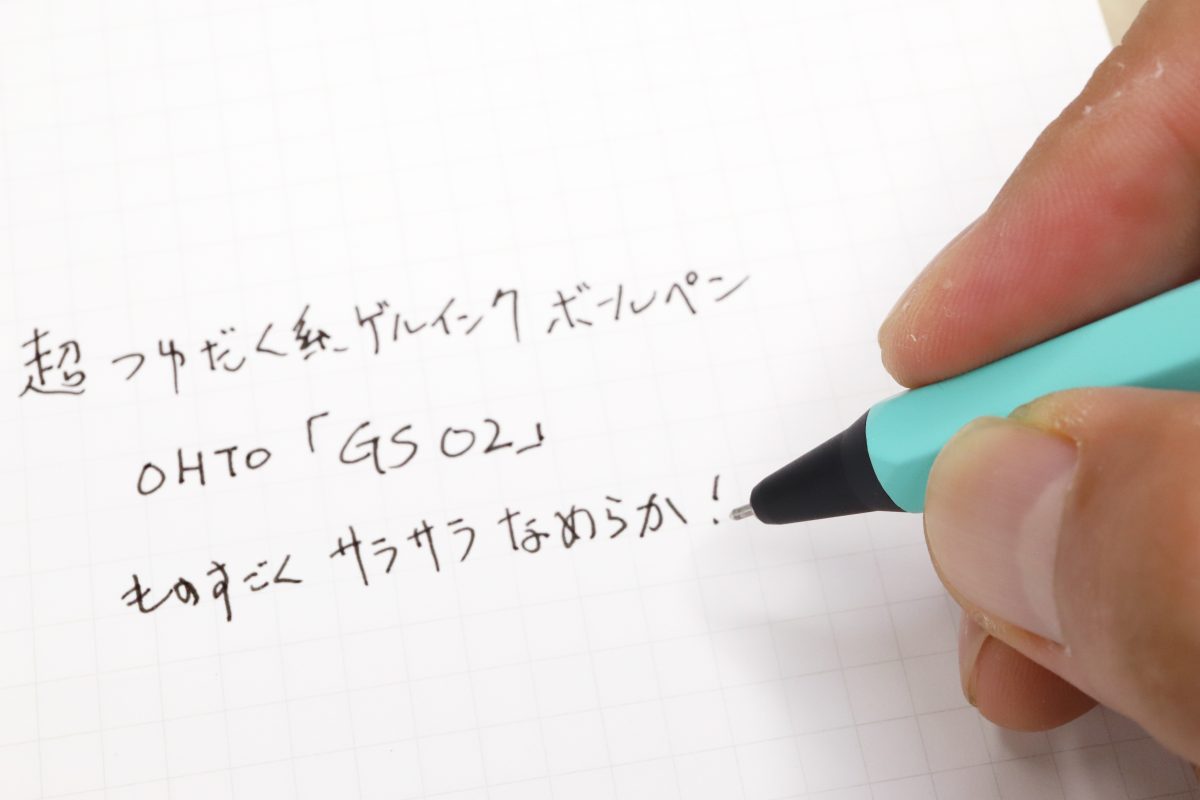

サラサラすぎ!? インク“超だく”の個性的な筆記性能

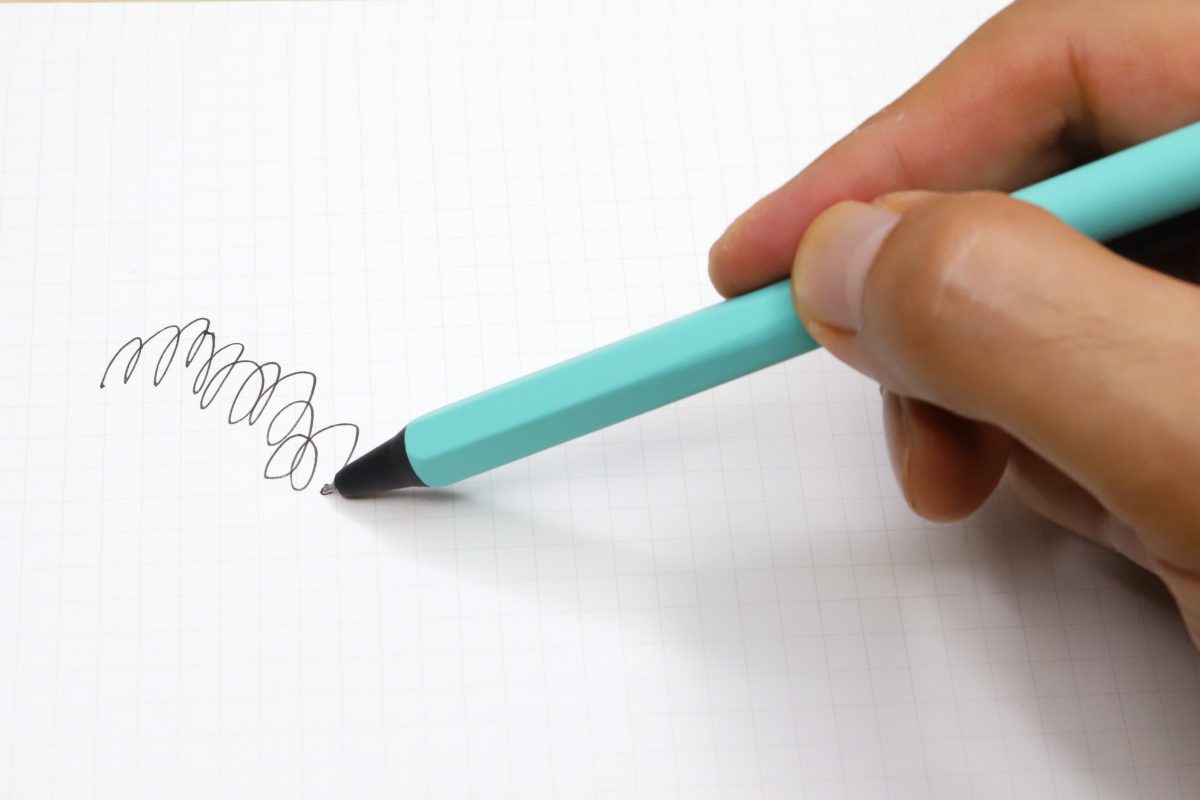

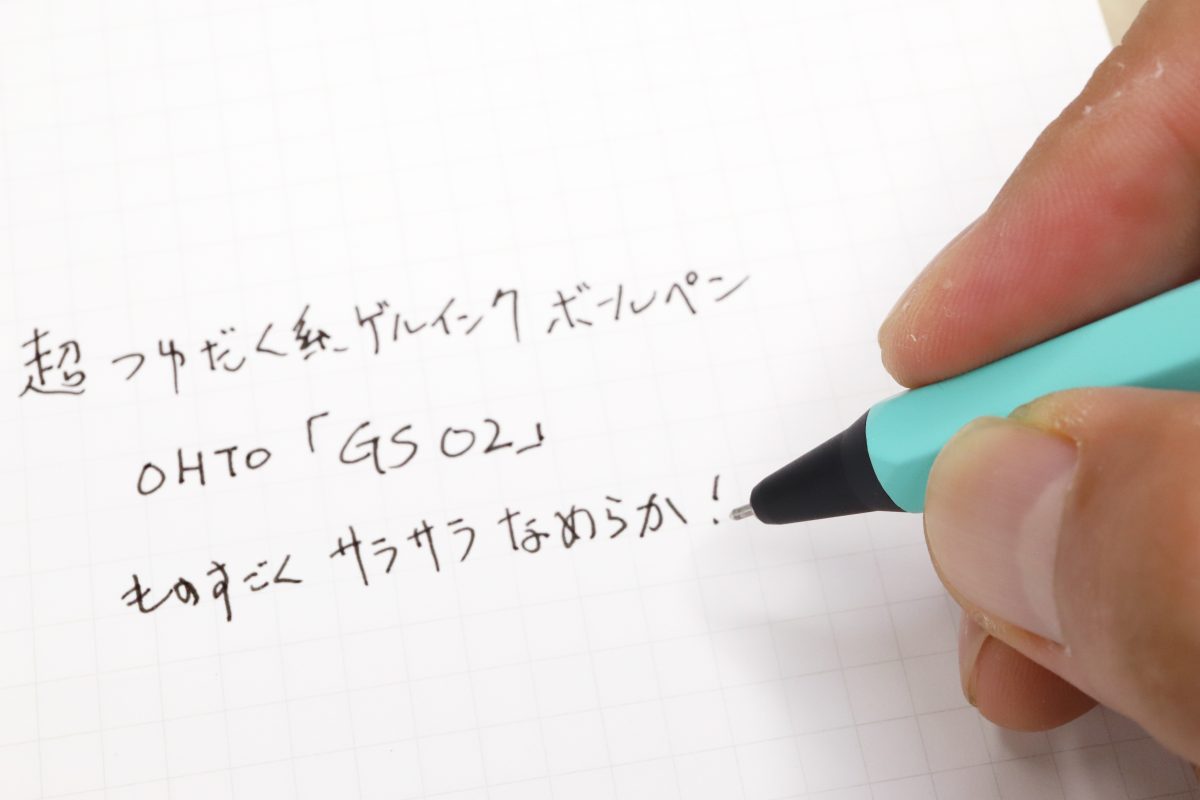

GS02でなによりすごいのが、筆記時の “つゆだく” っぷりである。OHTO独自のセラミックボールを搭載したペン先を紙に乗せて少し動かすと、もうそれだけで、ジュワーッと大量のインクが広がっていくのが分かるほど。場合によっては裏抜けしかねないほどのインク量だが、デメリットというわけではない。このように、インクが紙に素早く染み込むことで速乾性を担保しているようだ。

おかげで書き味は非常になめらかで、最近のつゆだく系ゲルの中でもちょっと類を見ないレベルと言えそう。しかもニードルチップの先端をなめらかに削り込んであるから、かなり寝かせ気味に書いても紙への引っかかりが発生しない。どこまでいっても徹底的になめらか、というピーキーさなのである。

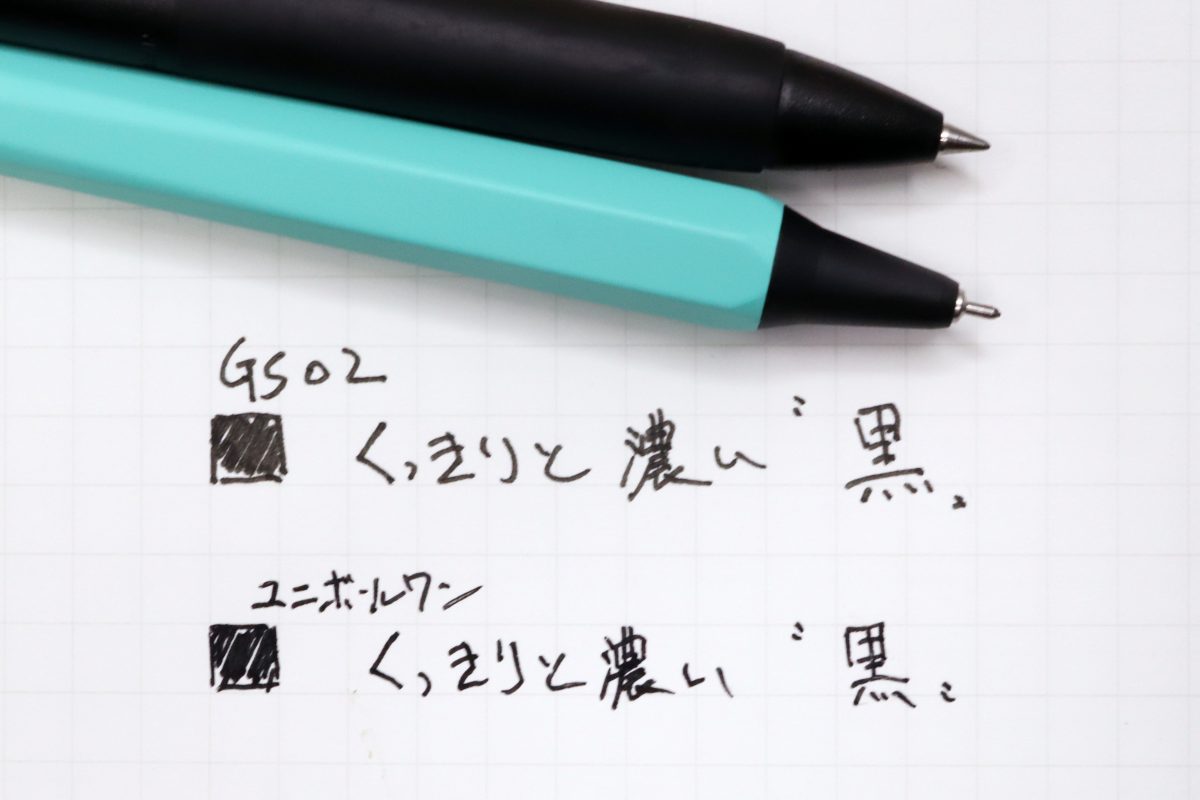

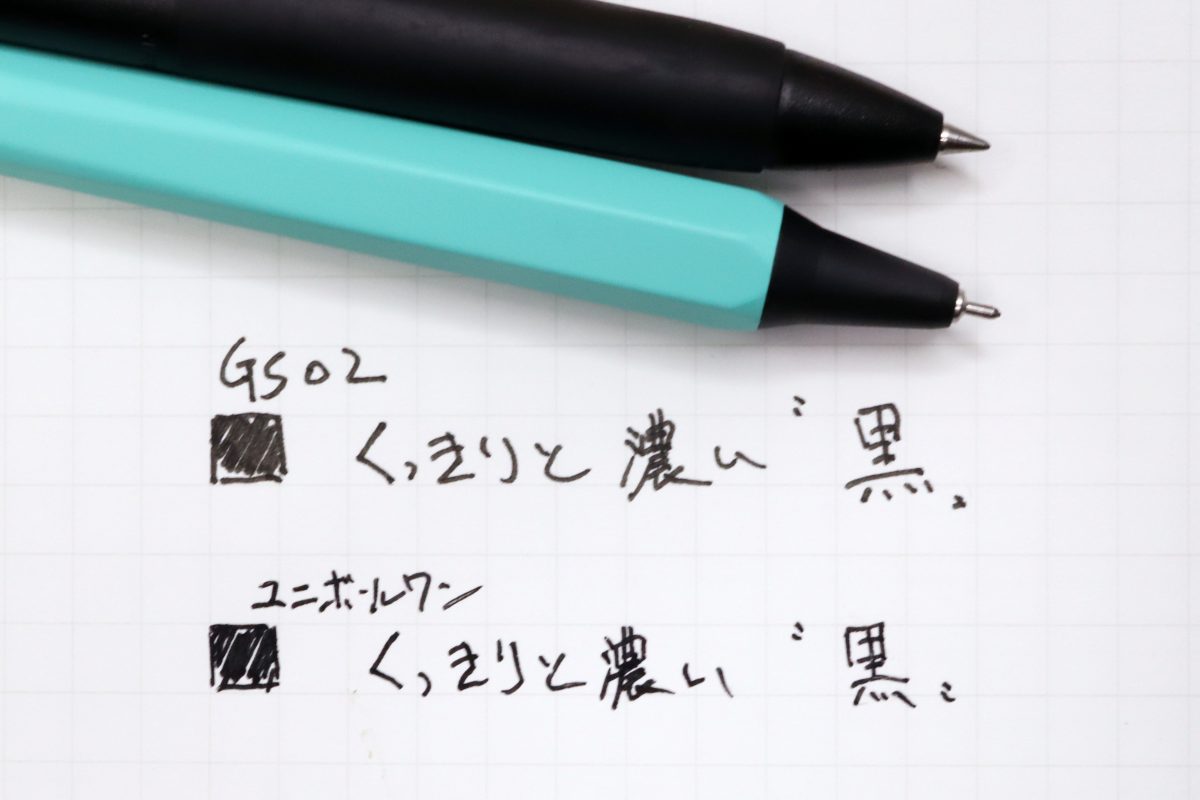

もうひとつのキーワードである「濃い黒」に関しては、正直なところ、ゲルインク最黒と言われる「ユニボールワン」「エナージェル」の二大製品と比較すると、わずかにアッサリして感じられるかも。とはいえそれは、あくまでも並べて見てのことであって、普通に単体で書いている限りこの黒さに不満を感じる人はまずいないと思う。

何より、繰り返しになるが、この凄まじいほどのなめらかさは、昨今のゲルインクつゆだくムーブメントの延長線上でないと生まれなかっただろうなぁ、という印象だ。正直なことを言えば、軸のバランスや重さなどの要素も含めて、決して万人向けのペンとは言い難い。しかし、これにハマる一部の人には、もう他に替えがたい究極の1本になり得るポテンシャルだってあるように思うのだ。

そのトガりっぷりを体感するなら、店頭で見かけた際にまず試筆をおすすめしたい。とはいえOHTOのペンは、なかなか店頭に並ばないので……現状でも入手しやすい専用リフィルの「PG-M05NP」が汎用性の高いパーカータイプ(国際G2規格)なので、これを別のペンに入れて試してみるというのもありかも。