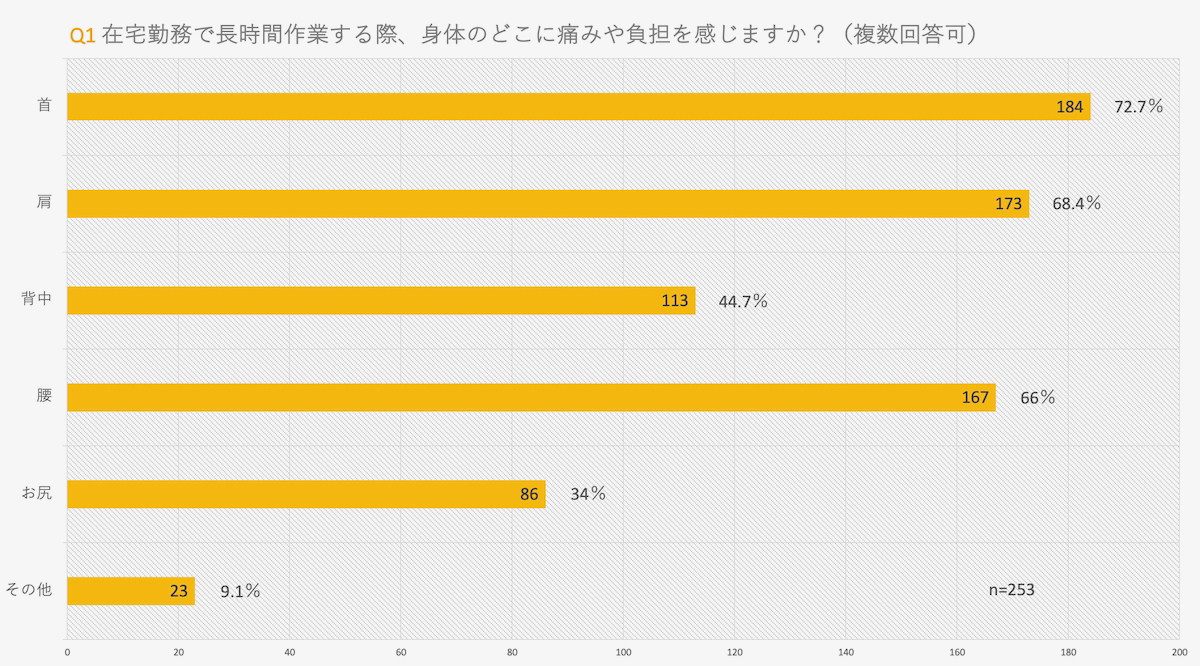

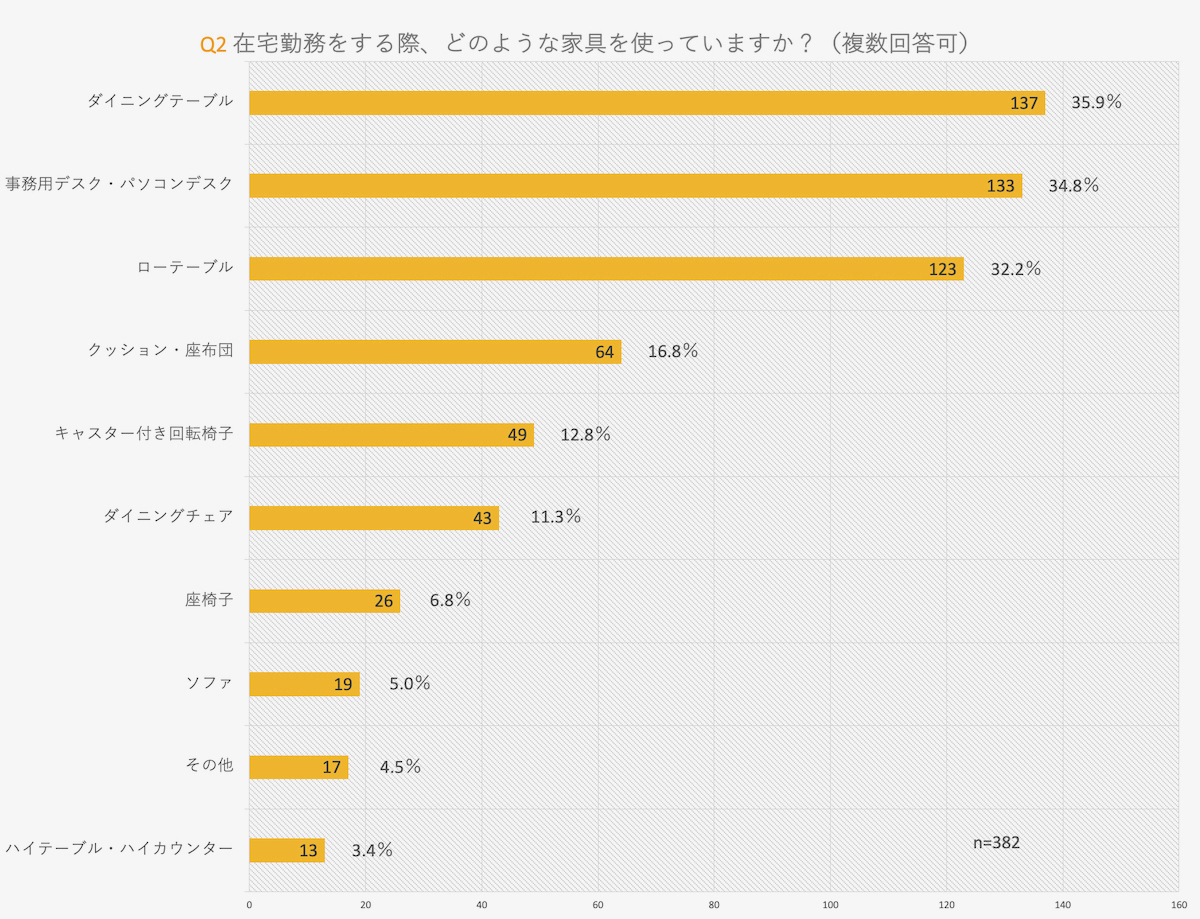

2020年初頭の新型コロナウイルス感染拡大以降、日本中、いや世界中でビジネスマンのワーキングスタイルが大きく変化しています。中でも特に大きな変化とされているのが都市部を中心に加速している在宅勤務、リモートワークの普及です。しかし、きちんとした準備期間を取れない緊急避難的な移行だったこともあり、結果として生産性が大きく落ち込んでしまったという声も多く聞かれるようになりました。

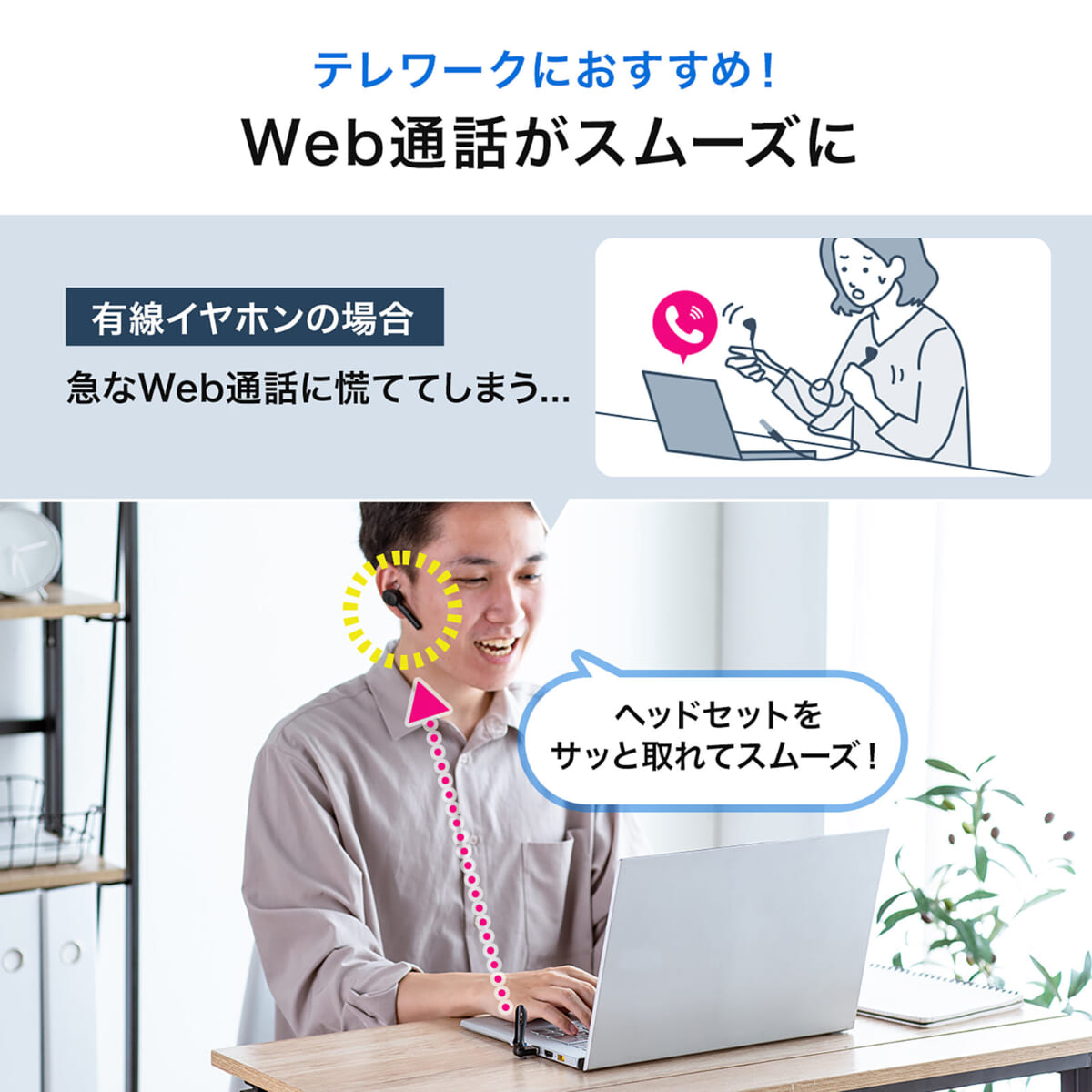

その原因はいくつも考えられますが、大きな理由の1つにビジネスツールの問題があると考える人は少なくありません。Web会議やドキュメントのデジタル化など、新しいワークスタイルのメリットを最大限に引き出すには、やはり最新のデジタルデバイスが必要なのです。

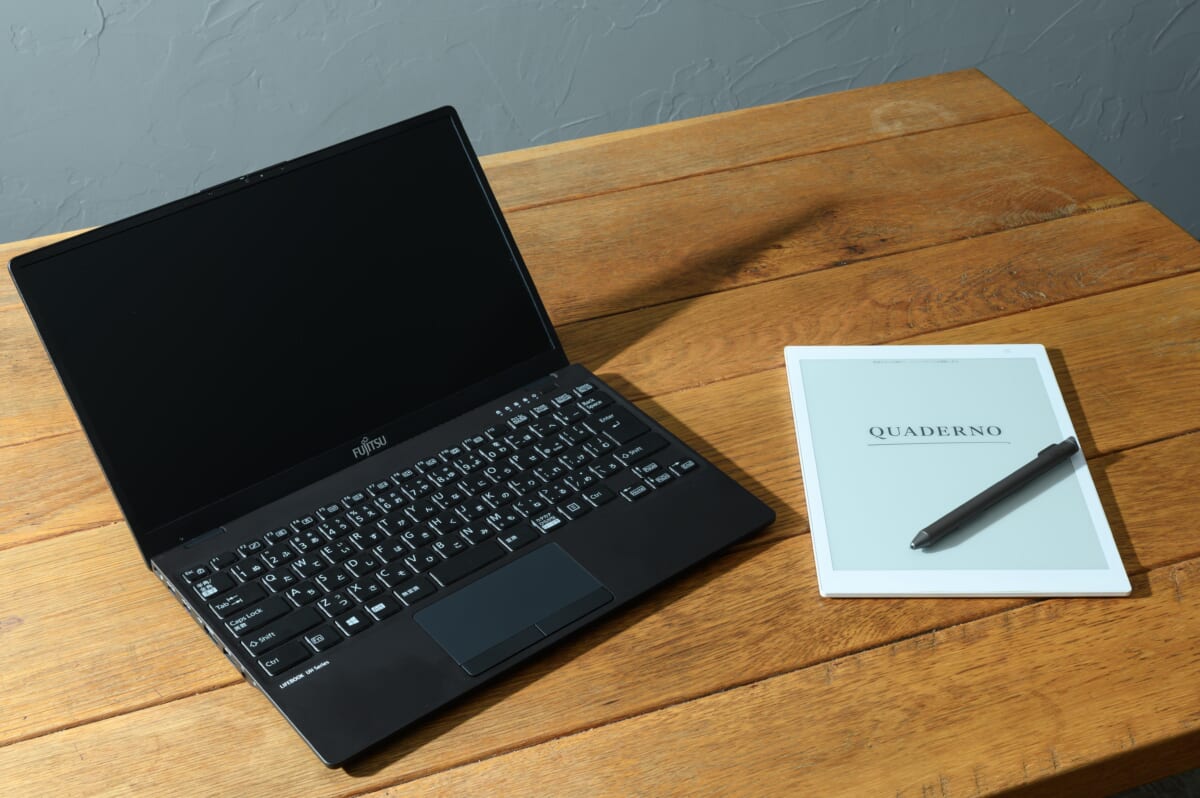

そこでここでは、最新の働き方事情に詳しい事業戦略家・山口豪志さんに富士通クライアントコンピューティングの誇る世界最軽量(※)モバイルノートPC FMV「LIFEBOOK UH-X/E3」と、電子ペーパー「QUADERNO(クアデルノ)」を試用していただき、それによって実現する、今、最も新しい働き方について語っていただきました。

※:13.3型ワイド液晶搭載ノートPCとして世界最軽量。2020年10月1日時点、 富士通クライアントコンピューティング調べ

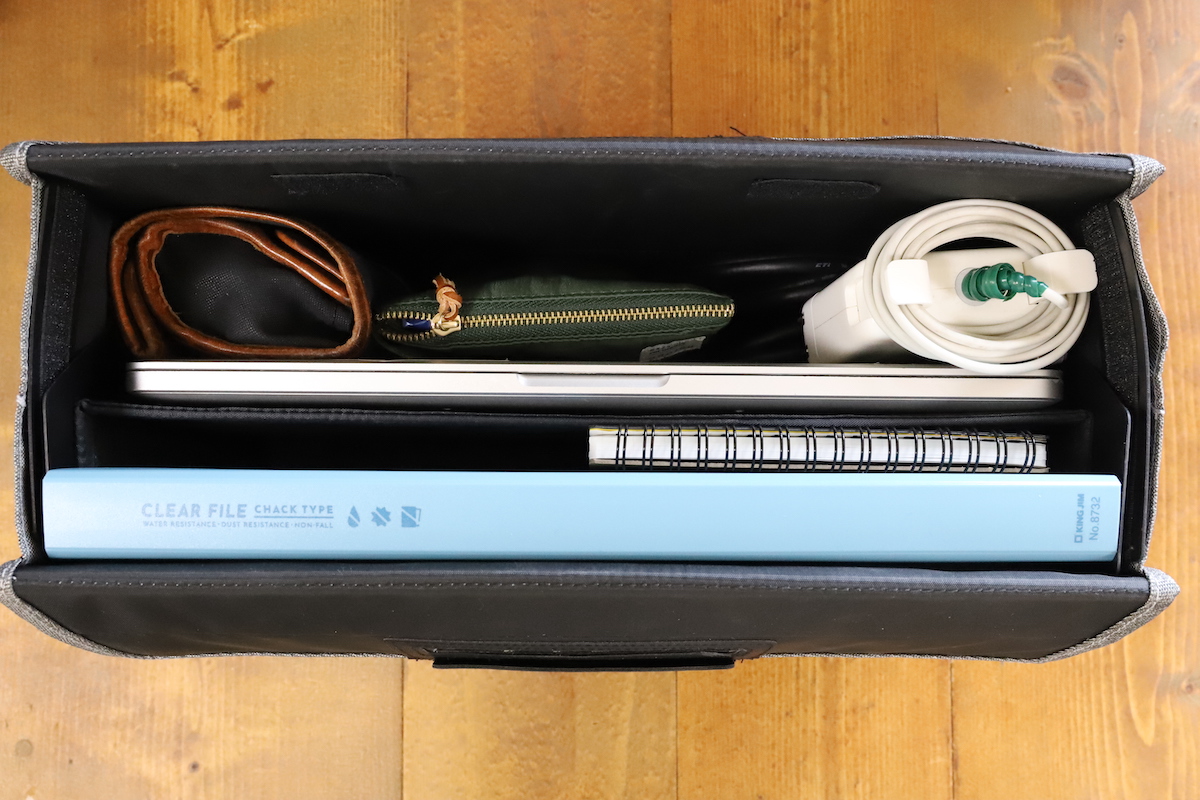

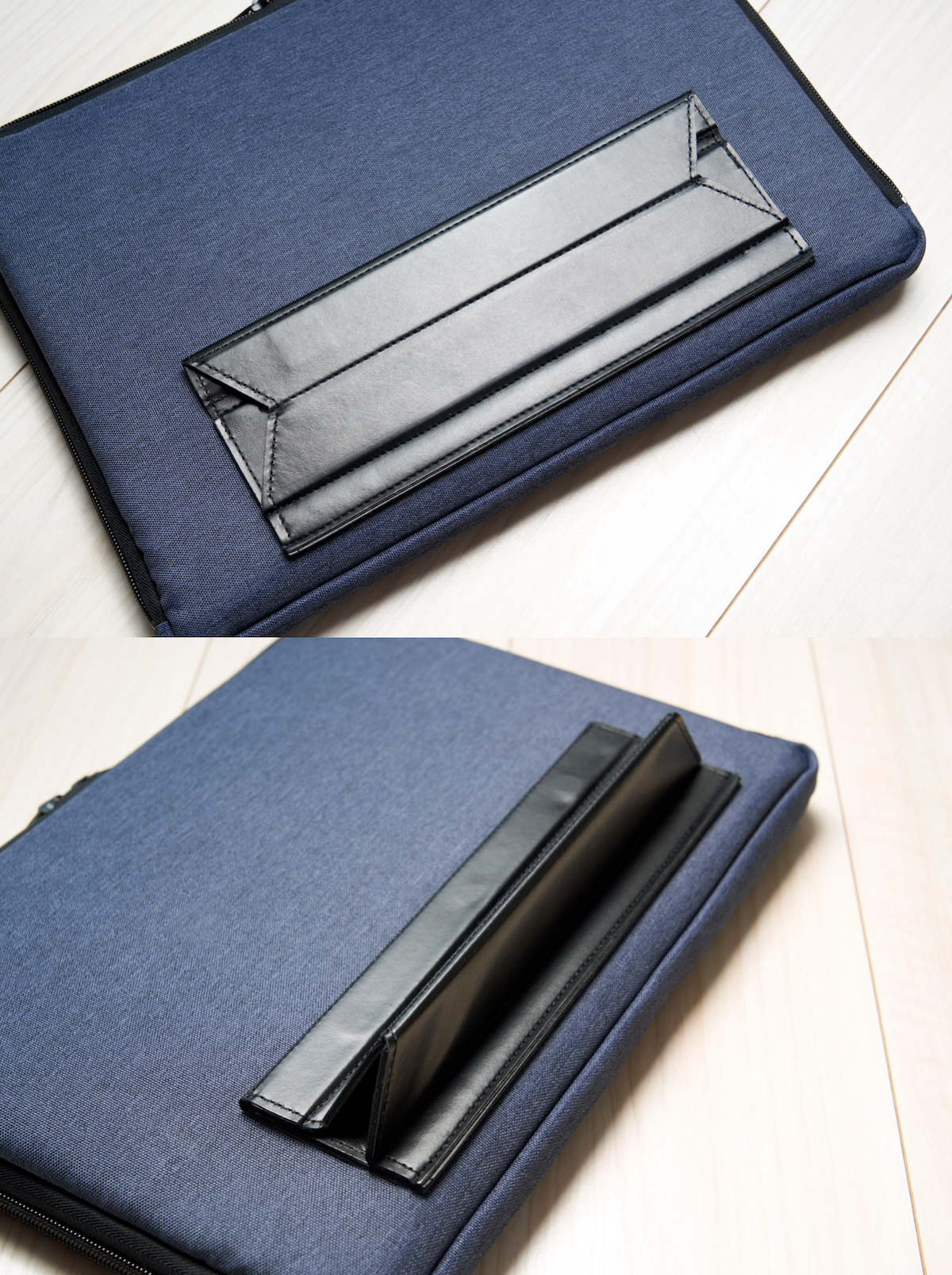

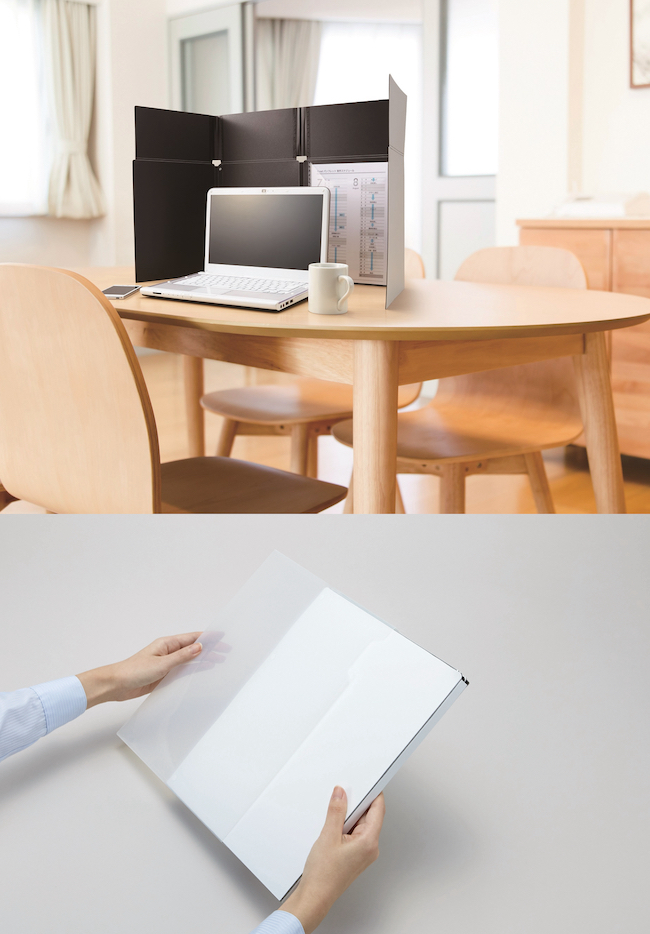

↑本企画で山口さんに試用いただいたLIFEBOOK UH-X/E3とクアデルノ。クアデルノは、A5サイズ(10.5型)とA4サイズ(13.3型)をラインナップしており写真はA5サイズだ

■お話を聞いた人

事業戦略家

山口豪志(やまぐちごうし)

「スタートアップ成長請負人」としてベンチャー企業を中心に30社以上の企業経営に参画する事業戦略家。クックパッド株式会社、ランサーズ株式会社といった国内有数の急成長企業の創成期を社員として支えた後、2015年5月に株式会社54を創業し、独立。

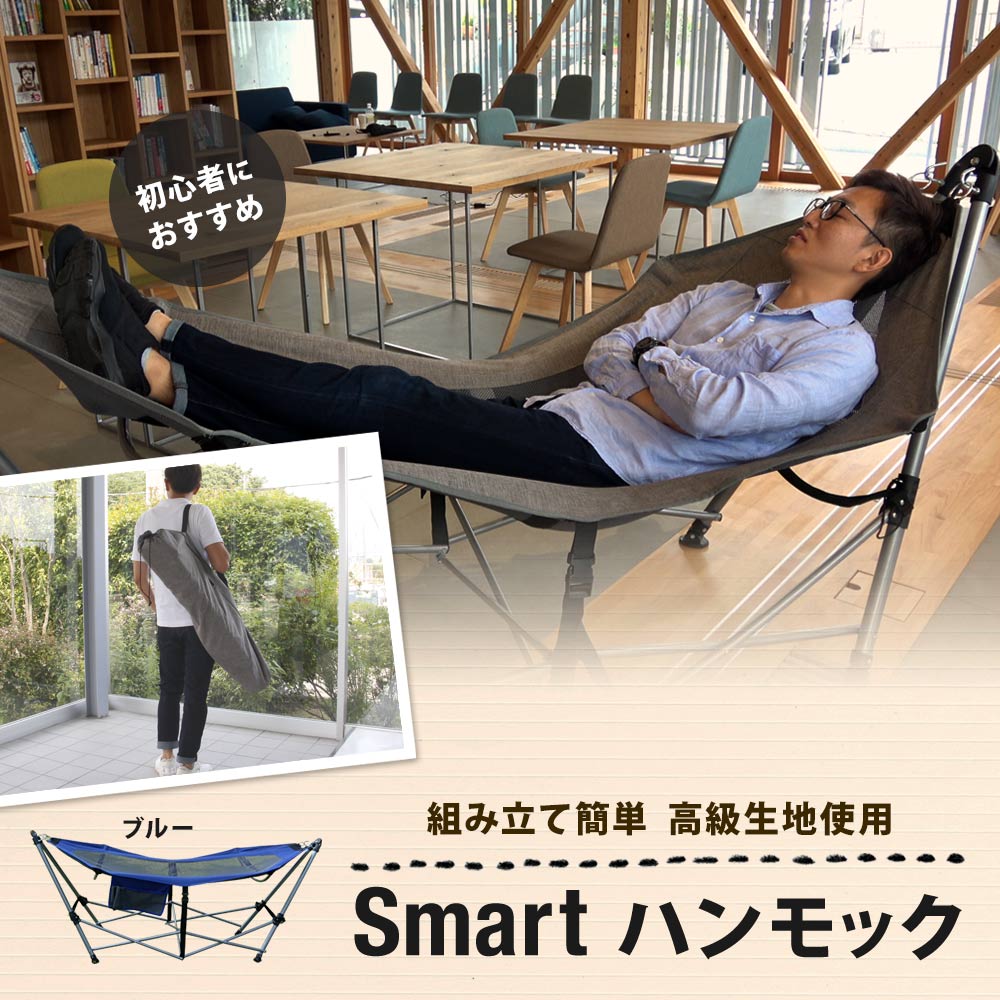

LIFEBOOK UH-X/E3は、高性能プロセッサーやスタミナバッテリー、充実したインターフェイスなど、最新PCに求められるスペックを妥協することなく、重量約634gという驚異的な軽量化に成功した、「世界最軽量」の13.3型モバイルノートPC。

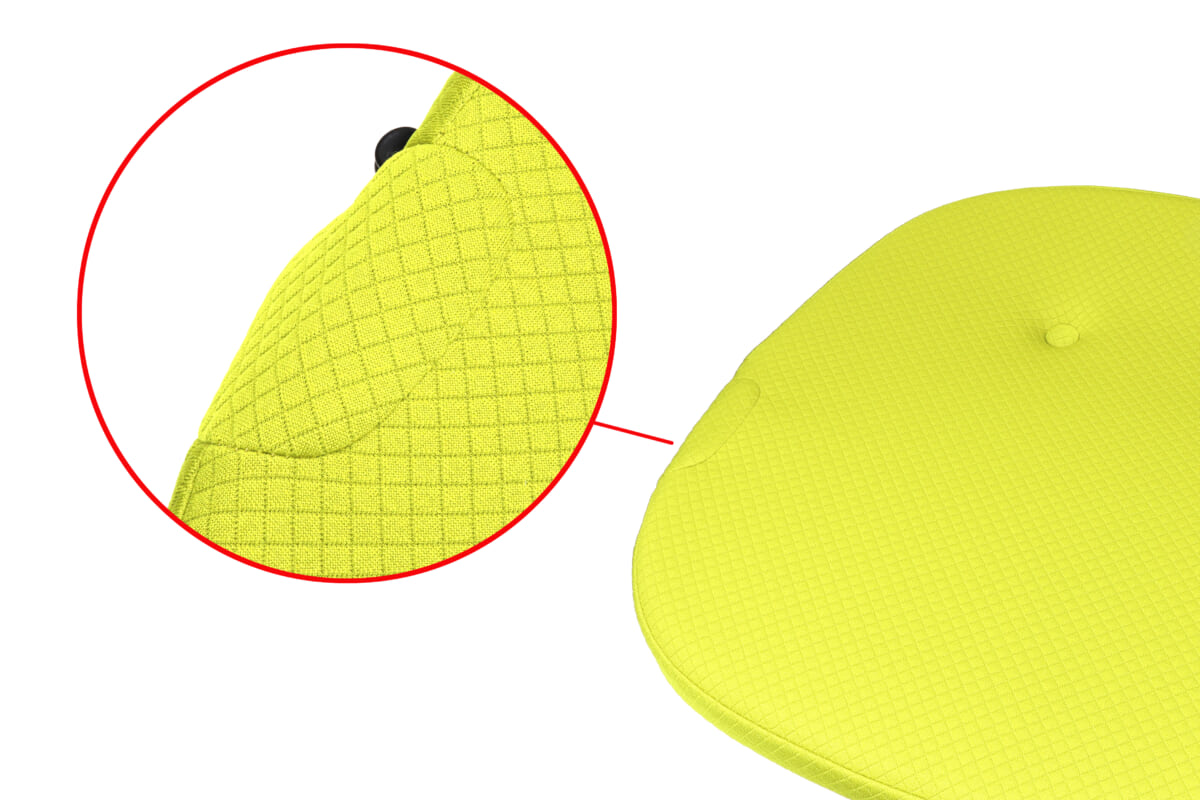

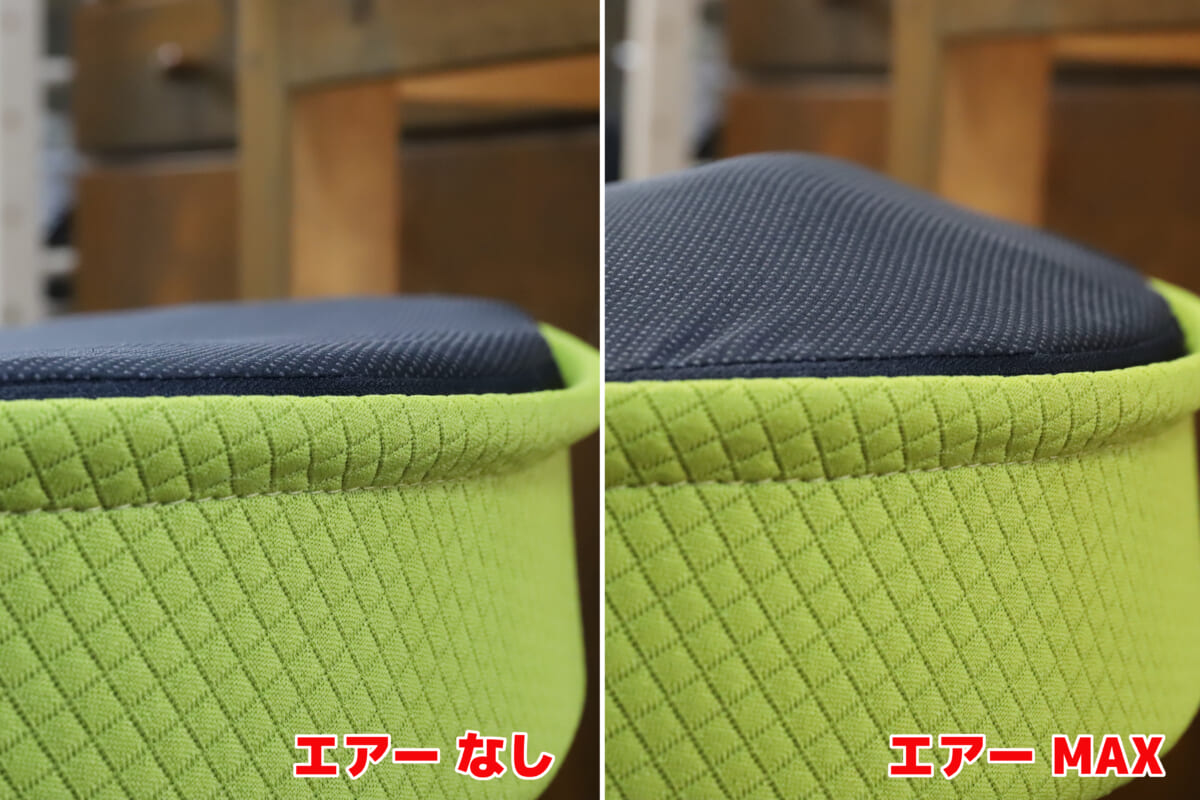

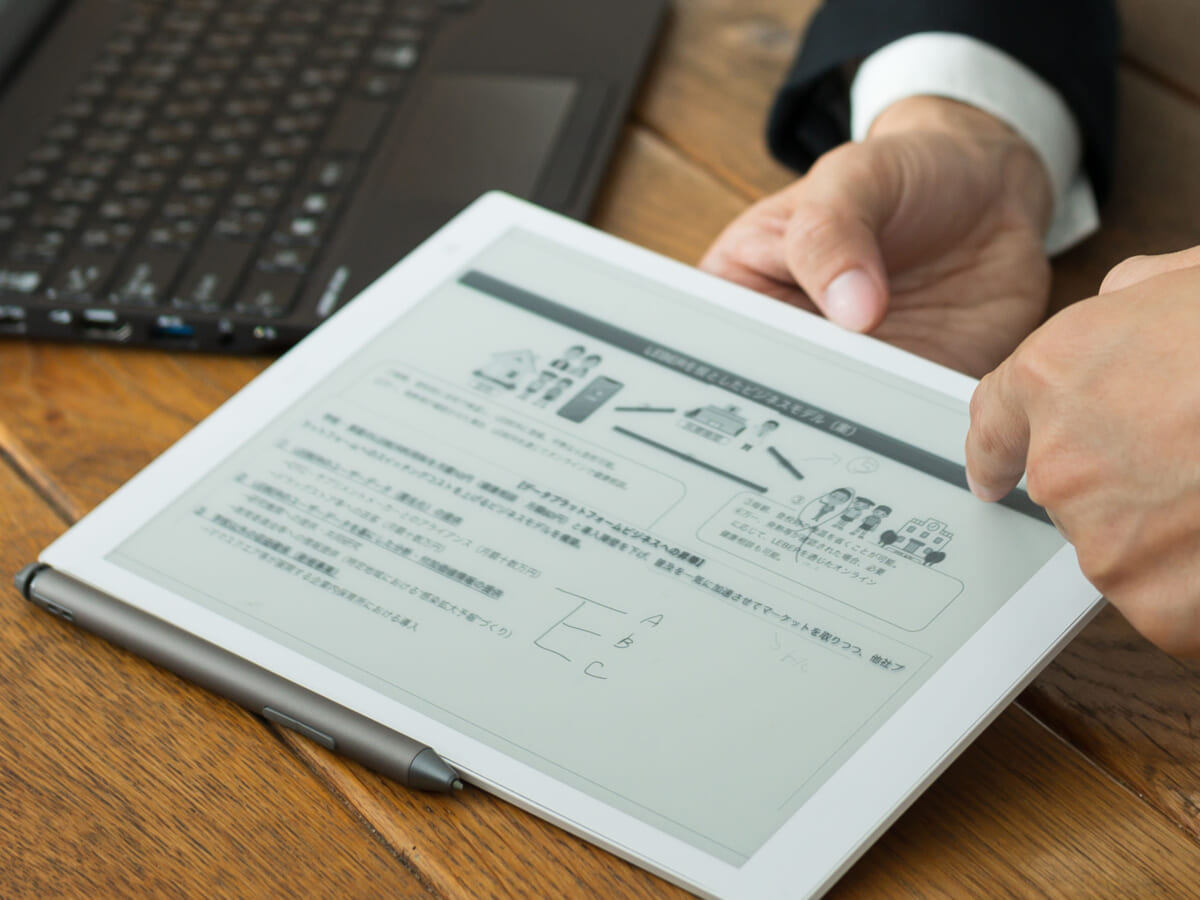

対してクアデルノは、オフィスのペーパーレス化を推進する薄型軽量の電子ペーパーデバイスです。16階調のグレースケール電子ペーパーによって、文字や図をくっきり表示。内蔵メモリに約1万件のPDFドキュメントを保存でき、付属のスタイラスペンを使った書き込みも可能とした、デジタルで「紙」の使い勝手を追求したコンセプトとなっています。

世界最軽量のノートPCとデバイス1つで資料をまとめる電子ノート、この2つのペアで最新の働き方をどうこなしていくのか詳しく伺いたいと思います。

リモートワークはもう「今だけ」の働き方ではなくなっている

――まずは改めて、現在、国内の働き方がどう変わったか、特に山口さんの目から見てどのような変化があったのかを聞かせてください。

山口: まず、皆さん、出勤をしなくなりましたよね。元々、スタートアップでは新型コロナウイルス感染拡大以前からそうした傾向があったのですが、大企業でも在宅勤務へのシフトが加速しています。そして、その結果、働く時間帯に関しても大きな変化がありました。

――残業しなくなった、あるいはダラダラと遅くまで仕事する人が増えたということですか?

山口: いや、働く時間ではなく、時間帯ですね。たとえば、今、私がよくやり取りをしている育児中のお母さんは子どもが寝ている早朝や深夜に働いているらしく、よく明け方とかにわーっと問い合わせへの返信メールが届きます。

――なるほど、個人の事情で働けるようになったという側面もあるんですね。

山口: 企業側もそうした働き方を容認するようになっているようです。また、最近ではオフィスの規模を半分以下にして、恒久的に在宅ベースで事業をやっていこうというところが増えました。私の周りだともう7、8割くらいがそんな感じです。

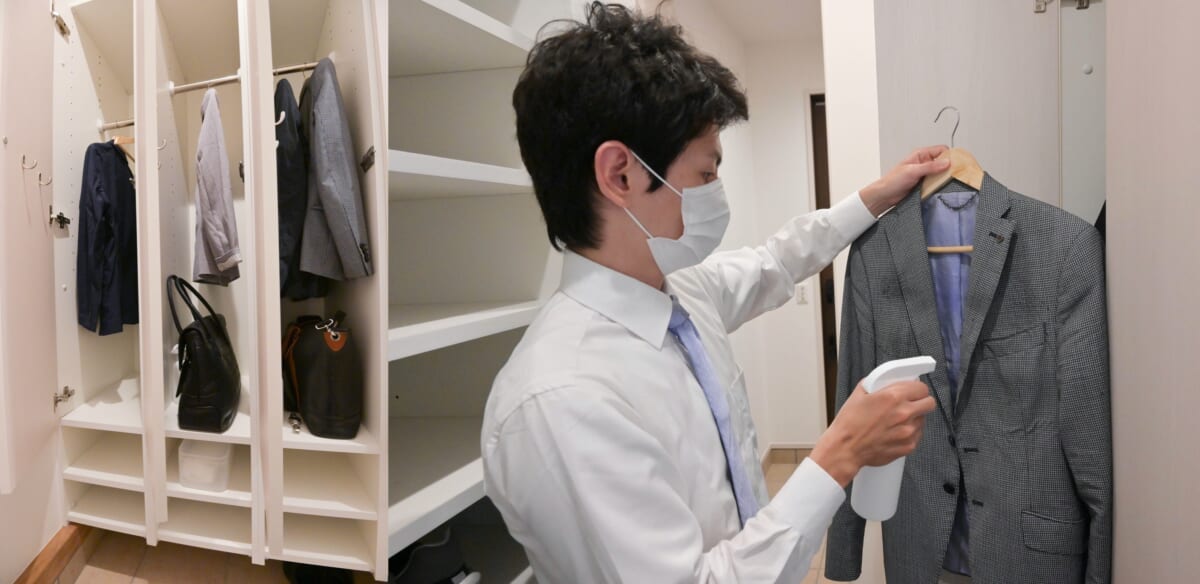

――在宅勤務、リモートワークはもう「今だけ」の話ではなくなっているのですね。そうした環境の変化のほか、具体的な仕事のスタイルの部分で変わっていることはありますか?

山口: 印刷した書類を見る機会が圧倒的に減りましたね。私は、さまざまな企業の創立やその後の運営に関わっているため、毎月、各社で売上の数字を確認するという仕事があるのですが、これまでは会議室に集まって、席の前に置かれた印刷済みの決算書類を役員みんなでチェックして、ディスカッションして1時間くらいで解散という流れでした。ところが今はこれがWeb会議でやられるようになり、書類も全てPDF化されています。

――期せずしてペーパーレス化が進んだ、と。

山口: そうですね。それは(環境問題的には)良かったなと思う反面、PCの狭い画面でWeb会議の画面とPDFを並べて表示するのがけっこう大変で……(苦笑)。あまりに画面がゴチャゴチャしてしまって、数字の変化に気がつきにくくなるなど、不便を覚えるようになりました。

――山口さんは、現在、それをどのように解決しているのですか?

山口: 自宅では早くからセカンドディスプレイを使うようにしています。ただ、それでも紙のように書き込める環境は再現できないので、さてどうしようかと考えていたところで、クアデルノを使う機会をいただきました。なので、実はけっこう興味があったんですよ(笑)。

クアデルノを使うことで向上した「フィードバックの質」

――山口さんがクアデルノをどのように活用されているか、もう少し具体的に教えてください。実際、どれくらいの書類に目を通しているんですか?

山口: 忙しい時期は、最大で22社の書類に目を通すということがありました(笑)。ページ数にすると合計で300ページくらいでしょうか。

――それはすごいですね……。それをPCからクアデルノで見るようにして、どうなりましたか?

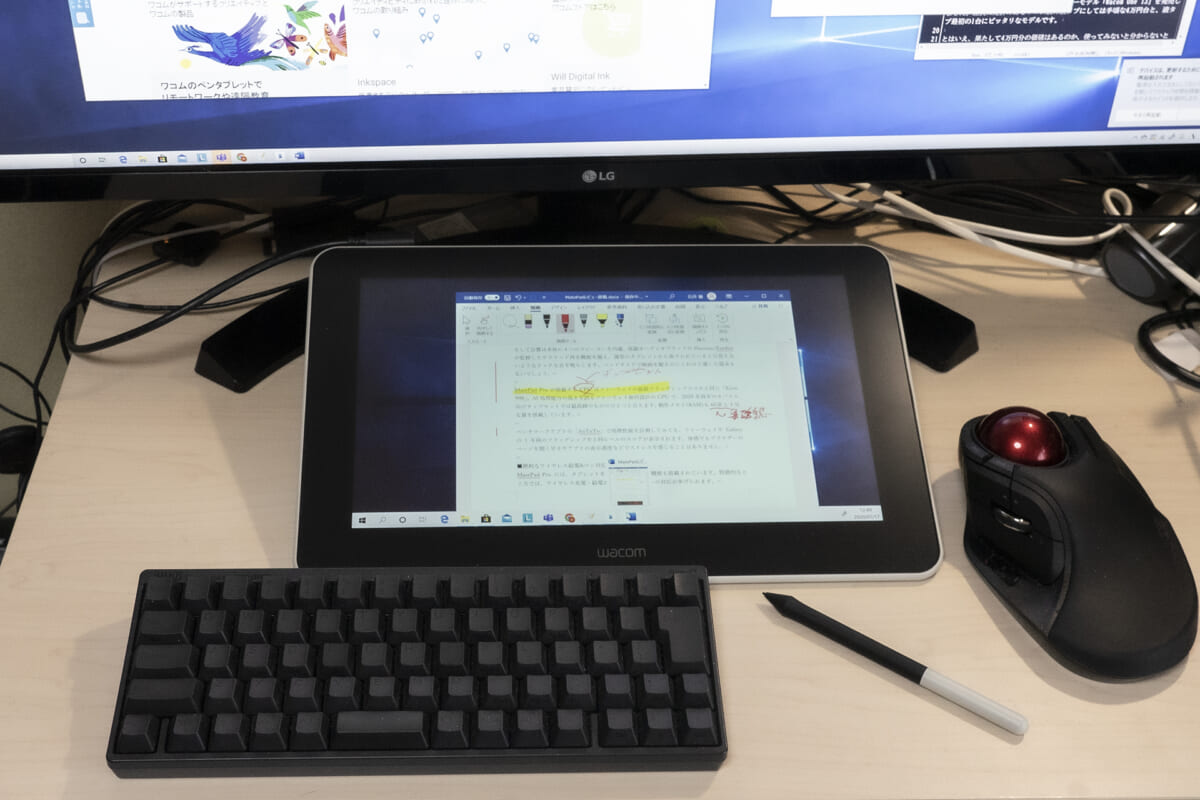

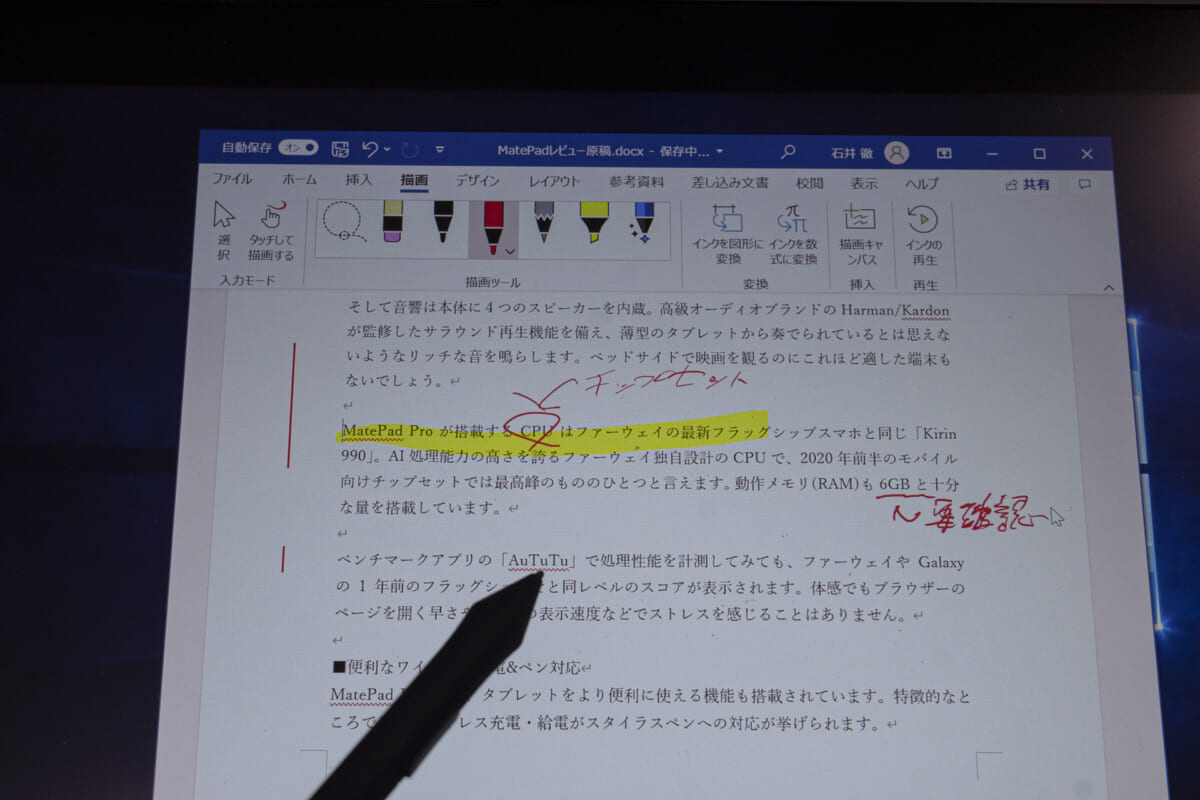

山口: はっきりとフィードバックの質が上がったと感じています。これまでは会議室で配られた書類は持ち帰っていたのですが、クアデルノなら、ディスカッション時に書き込みしたものを先方にPDFという形で送って共有できるので、伝えたいことを漏れがなく伝えられるようになりました。

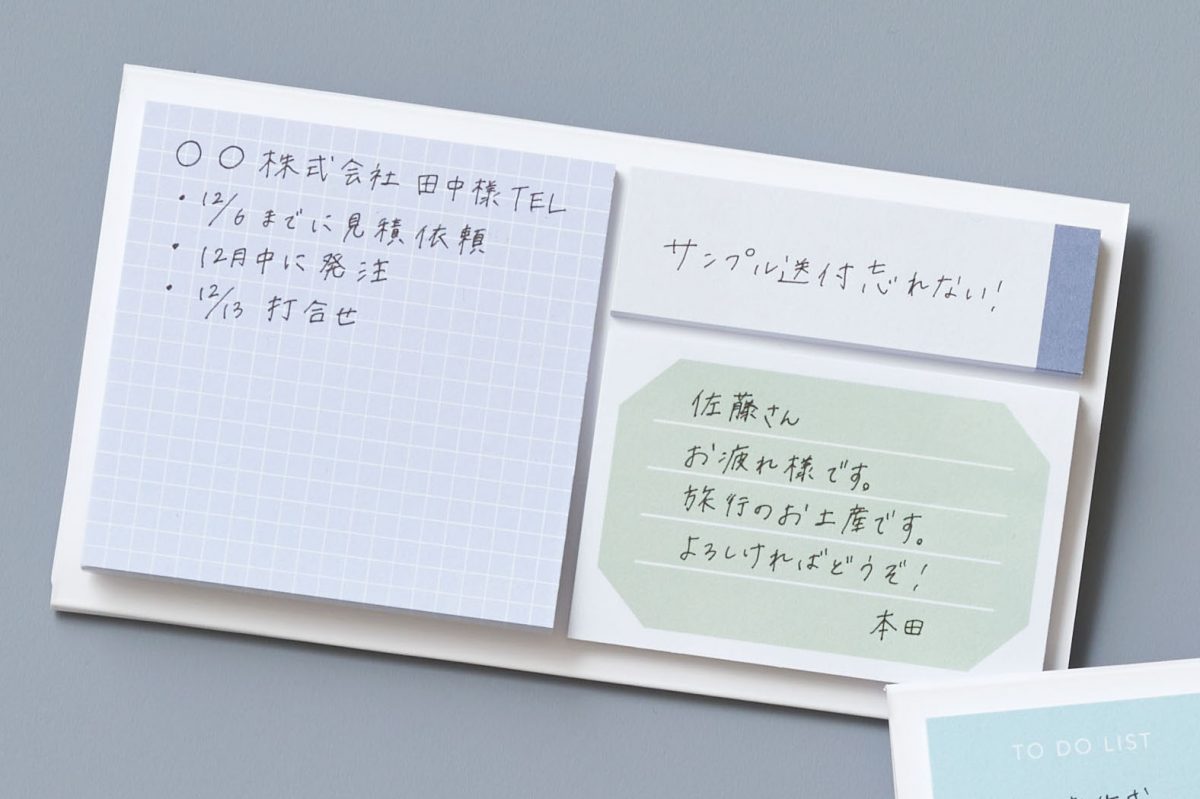

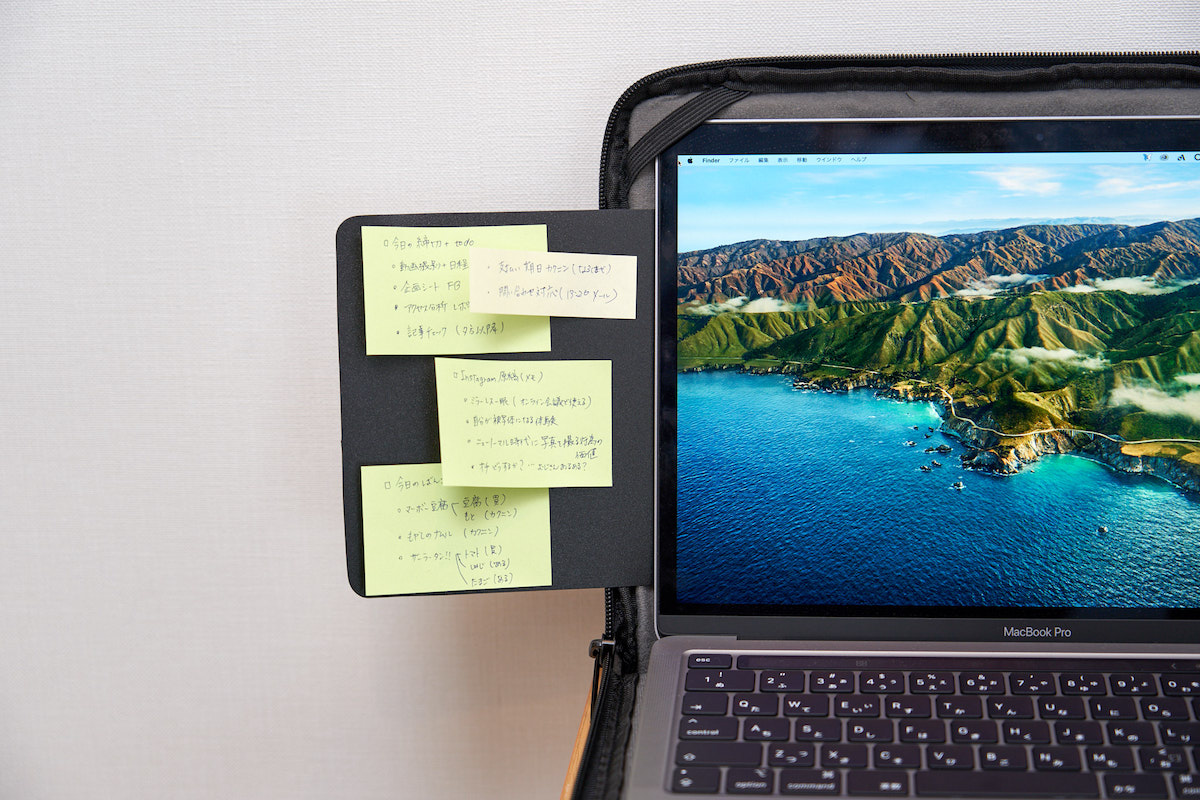

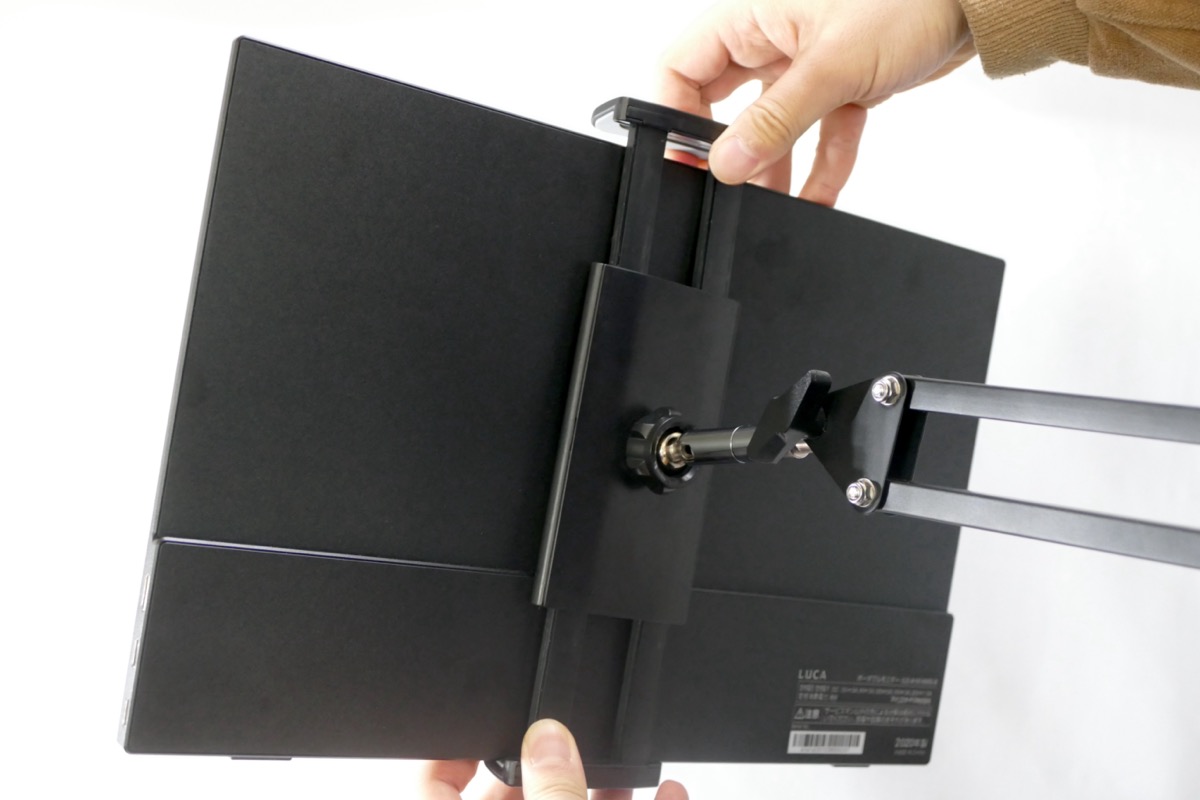

↑会議中にすぐPDFファイルに書き込み保存できるのは、まさに紙そのものの使い勝手を実現している

――その都度、口答で言われても漏れてしまいがちなので、書き込みされたものをすぐにもらえるというのはうれしいですね。そのほか、山口さんのビジネススタイルでクアデルノが役に立ったことはありますか?

山口: 企業から送られてくるドキュメントを確認するのに使っています。例えば分厚い契約書をPCの画面で一気に読むのは大変なので、一度、クアデルノに転送して、気になるところに書き込みを入れて、最後にPCできちんと確認するということをしました。電子ペーパー自体の読みやすさもありますが、PCやタブレットと違って、作業中にメールが届いたりしないので、「読む」という作業に集中できます。クアデルノには機能が制限されていることで目的化しやすいというメリットもあるように感じました。

↑委任状などの書類に直筆サインをする時にも役立っている

あと、今回、企画書をまとめるのにクアデルノを使ってみたのですが、これも思いのほか便利でした。これまではコピー機から抜き取った用紙やノートにフラッシュアイデアをがーっと書き殴り思いつきをまとめていたのですが、紙やノートだと使い終わったあとに捨てたり、どこかにいってしまうんですよ。

――それ、わかります(笑)。クアデルノだと内蔵メモリに最大1万件ほどのPDFを保存しておけるので、そうした問題はおきませんね。

山口: 書いたものをいつでも見直せるのは助かります。そして、何よりそうしたアイデアのメモを共有しやすいのが良かったです。実は思い返してみると紙やノートでやっていた頃って、全然、共有していなかったな、と。今までは、そうしてまとまったアイデアを誰かに伝えるとき、メモ書きの内容をメールの文面などに改めて編集していたのですが、それだと伝わるのは結論だけで、アイデアが発散していくプロセスが抜け落ちてしまっていたんですよね。

――ああ、なるほど!

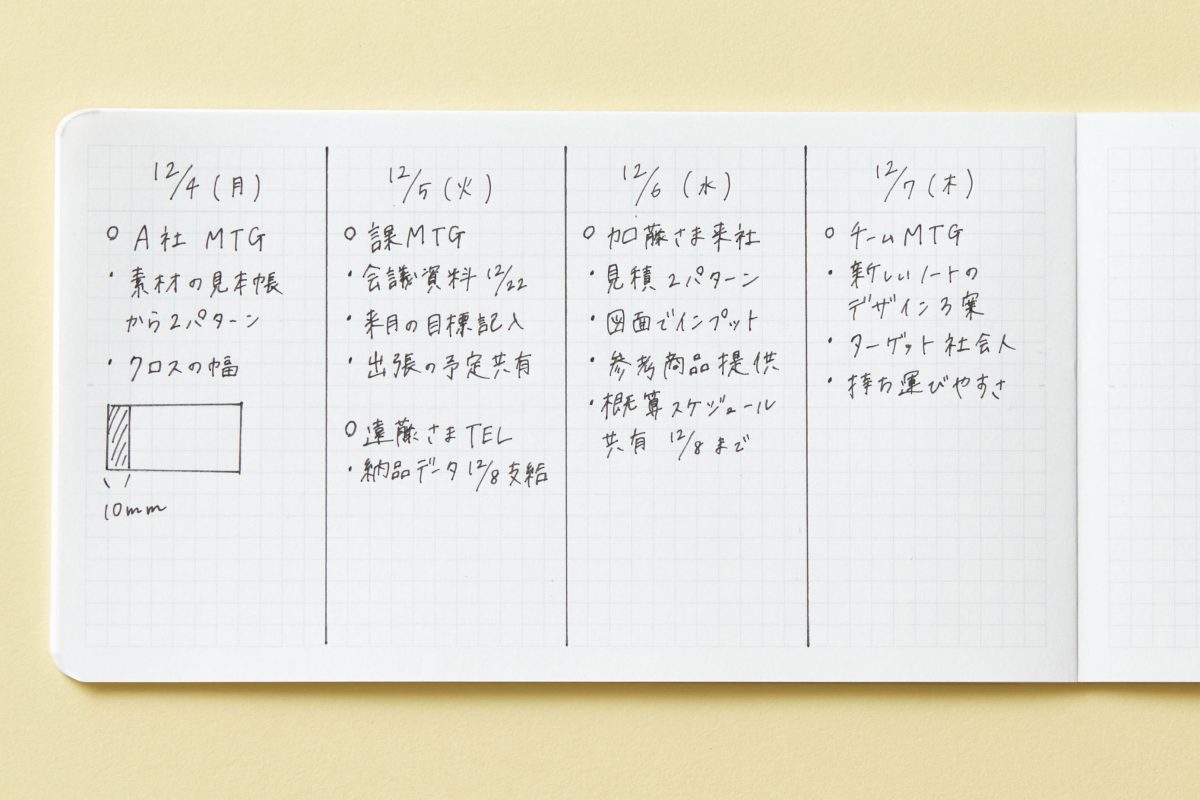

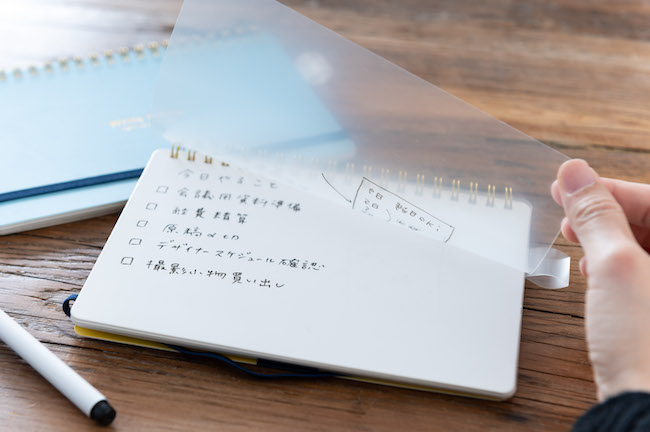

↑アイデアメモを日付順で俯瞰して閲覧できるのも、クアデルノのメリット

山口: 今回、メモそのものを共有できるようになったことで、その発散のプロセスに相手のフィードバックが来るようになったのが、これまでにない体験でした。現状は、私だけがクアデルノを使っている状況ですが、今後、みんながクアデルノを使っていくようになると、アイデアの広がり方がさらに面白くなっていきそうですね。

リモートワーク生活でも軽いノートPCには価値がある!

――続いて、LIFEBOOK UH-X/E3についても、山口さんの感想を聞かせてください。いかがでしたか?

山口: 初めて手に持ったとき、その軽さに驚きました、これはすごい(笑)。

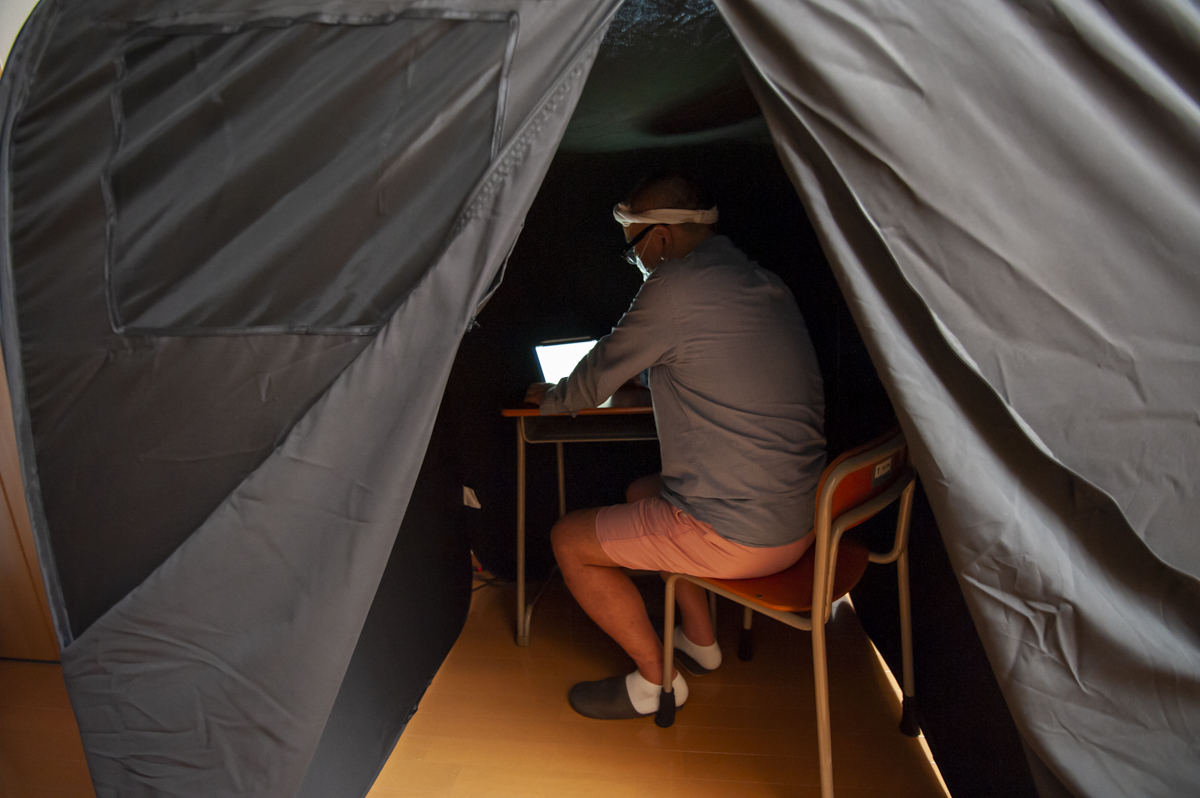

――重量約634gというのは図抜けた軽さですよね。でも、在宅勤務が増えた昨今ではそうしたメリットは感じにくくなっているかもしれませんね。

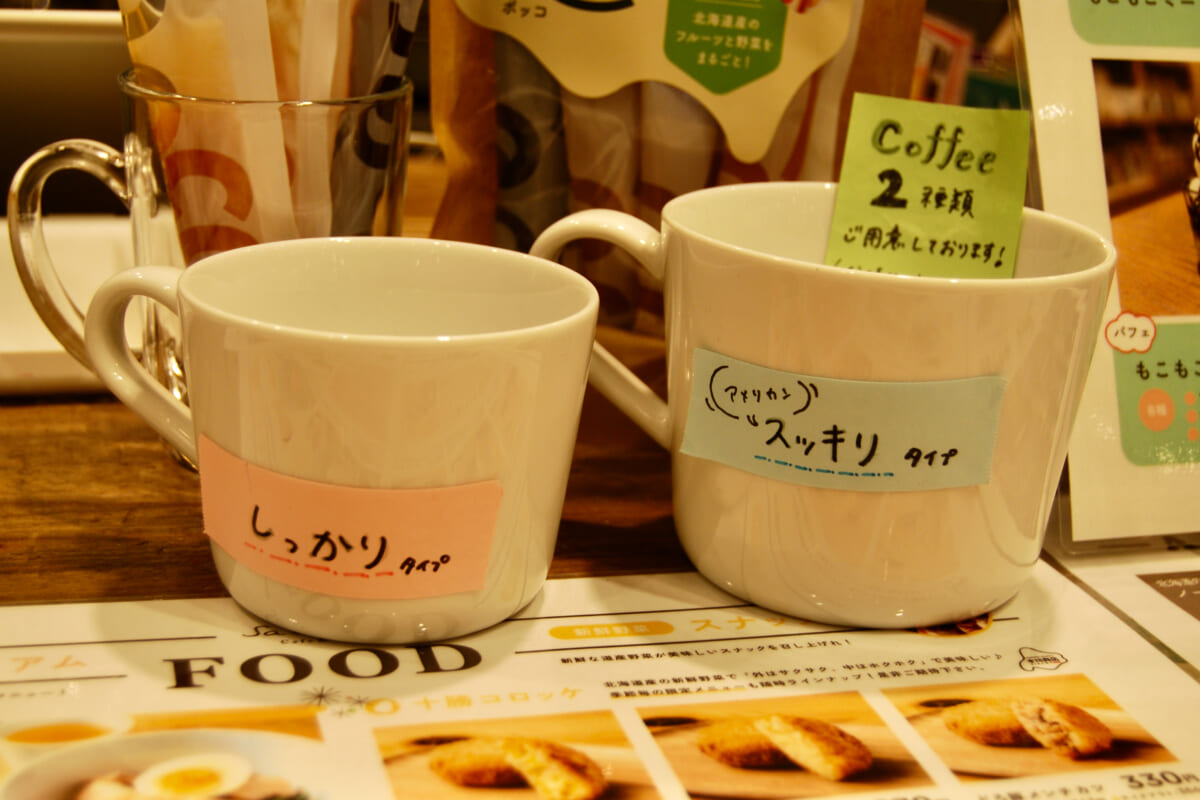

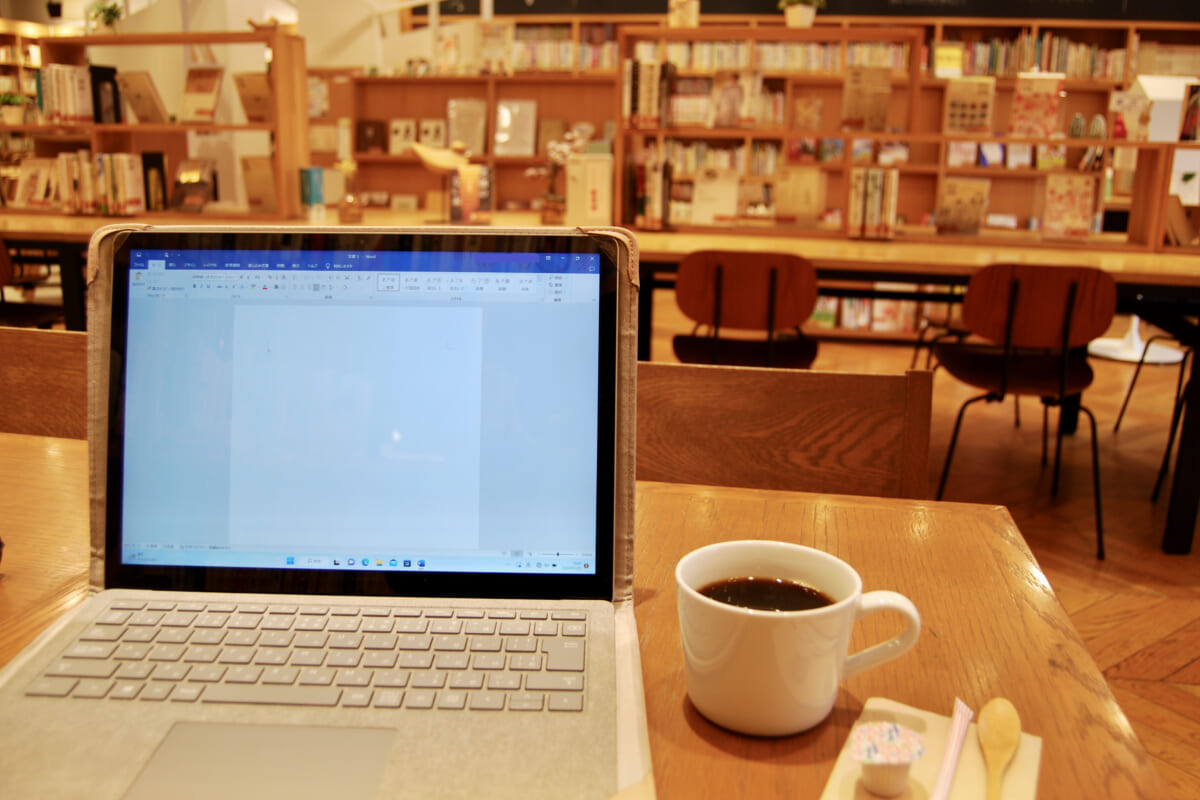

山口: いや、そんなことはないですよ。私もそうですが、自宅での作業時でも移動は多いですし、昨今は家の中に引きこもっているのがつらくて喫茶店で……という人も増えていると聞きます。私も、最近、子どもの付き合いで図書館に行くことが増えています。そうしたちょっとした移動にこの軽さはメリットと感じるのではないでしょうか。

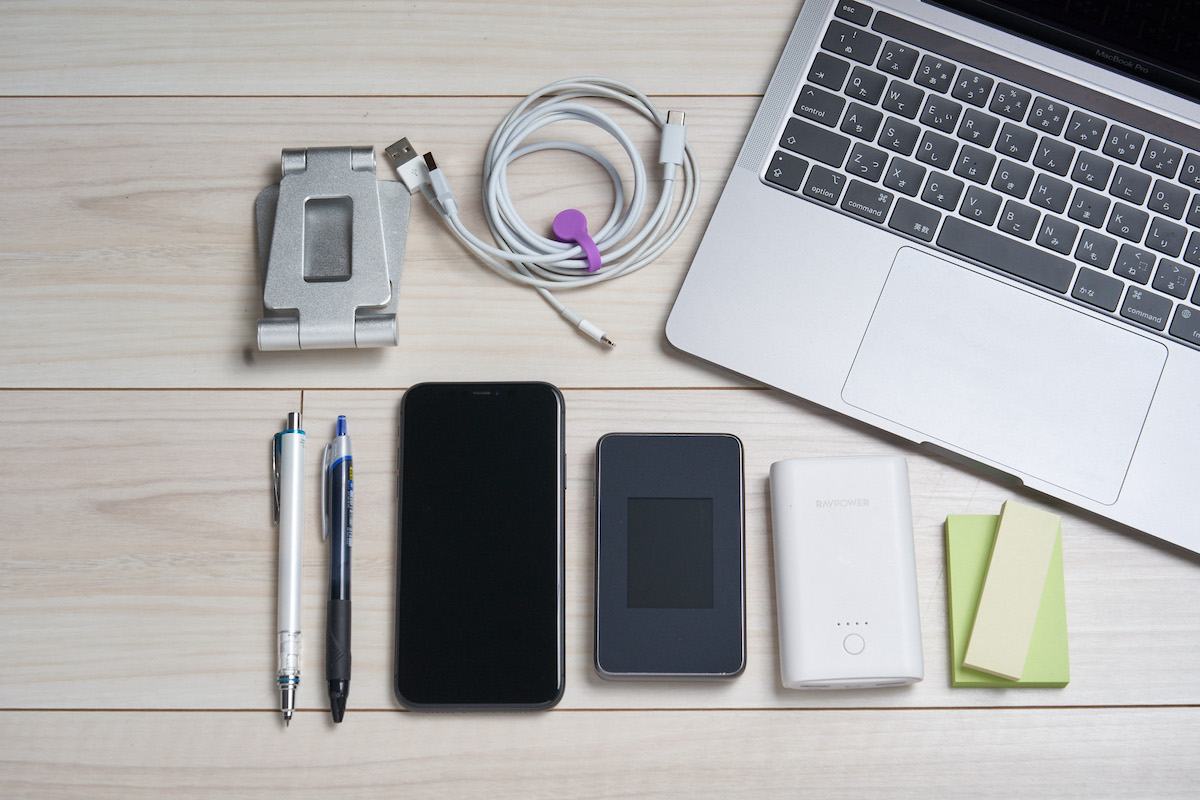

――ちなみに、山口さんは外に出るとき、どういったものを持っていくのですか?

山口: 私は、新型コロナウイルス感染拡大の前から、割と荷物は減らしたい派で、荷物は最低限に絞り混んでいます。それこそリュックについても少しでも軽いものを探して使っているくらいで。

――そうすると、この約634gという軽量ボディは気に入っていただけそうですね。

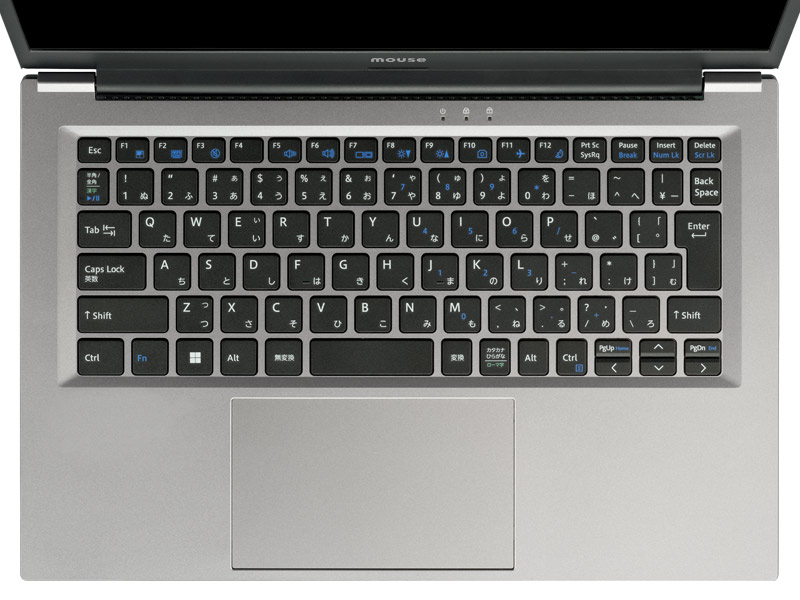

山口:そうですね。リュックに入れたときもはっきり違いがわかりましたよ。実は最近、ノートPCよりもさらに軽いタブレットで作業できないかと思っていたのですが、タブレットと同程度の軽さのLIFEBOOK UH-X/E3なら、キーボードも付いているしこちらの方が使いやすいですね。あと、このマシンは立ち上がりが速いことも気に入っています。今回は、その軽さと速さに驚かされました。

――パフォーマンスはいかがでしたか?

山口: 全く問題ありません。ちょっと古いノートPCだと、Web会議で背景をボカすような処理を使うととたんに表示がガタガタになってしまうのですが、LIFEBOOK UH-X/E3ではそんなことは一切なく、スムーズに利用できました。そして、Web会議と言えば、カメラにシャッターが付いているのがすばらしい。これ、私の周りの人たちは皆困っていて、使わないときはシールを貼ってカメラを隠している人もいるくらいですから(笑)。

↑webカメラは、上部のつまみをスライドすることで物理的に閉じることができる安心の設計

↑LIFEBOOK UH-X/E3はCPUにインテル第11世代のプロセッサー、Core i7-1165G7(最大4.70GHz)を採用。あらゆるビジネス用途に機敏に対応する処理速度を実現する

アイデアをまとめる仕事をしている人に試してほしい

――最後に、クアデルノやLIFEBOOK UH-X/E3のような最新デジタルデバイスを使うことで変わる働き方について、山口さんがどのような可能性を感じたのかお話しいだけますか?

山口: 先ほどもお話したように、リモートワークの普及でペーパーレス化が進んでいるのですが、結果的にプリンターのニーズがまだあるということが分かってしまったな、と。ただ、そこで自宅にプリンターを買うのではなく、クアデルノに出力するという方法があるんじゃないかと感じました。電子ペーパーは紙の代替になり得ますし、紙にないデジタルならではの便利さもたくさんあります。

これまでPCでやっていたことを、一旦クアデルノでワンクッションおいて、やってみたりすると、アウトプットの質が変わるんじゃないかという気がしています。特に企画職、プランナーといった、アイデアをまとめる仕事をしている人には試してみていただきたいですね。

山口豪志さんに聞いた、クアデルノとLIFEBOOK UH-X/E3のポイントまとめ

<クアデルノ>

・Web会議中など、PC上では一括して読みにくい書類も大きく読める

・インターネット機能がなくメールが届いたりしないので、書類を「読む」ことに集中できる

・ドキュメントにスムーズに書き込みしやすい

・アイデアをまとめたメモを経過含めて共有しやすい

<LIFEBOOK UH-X/E3>

・自宅作業時の細かな移動でも手軽に持ち運べる

・タブレット相当の携帯しやすさによって、どこでもパソコンの多彩な機能・パフォーマンスを使える

・パフォーマンス、セキュリティ面に配慮が十分で、幅広いシチュエーションに対応できる

撮影/篠田麦也

【フォトギャラリー】※画像をタップすると閲覧できます。一部SNSでは表示できません。

●フォトギャラリーをGetNavi web本サイトで見る