最近、すっかり定着した感のある「SDGs」というワード。ところで、2015年の国連サミットで採択された、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」であることは知っているけど、実際、具体的にはどういう意味? 自分たちにどう関係があるの? などなどイマイチSDGsについて分からないことが多いのではないでしょうか。そこで今回は前編、後編の2回に分け、元麹町中学校の校長である工藤勇一さんにSDGsについて話をうかがいました。

東京都千代田区立麹町中学校の校長に2014年に就任後、宿題や固定担任制の廃止ほか“学校の当たり前”をやめ、子どもの自律を重視した教育改革に取り組んだ工藤勇一校長先生。先生の教育論はSDGsの考え方と共通する部分があります。前編では、学校教育が抱える真の課題について語っていただきました。

大人の自覚がない日本の高校生

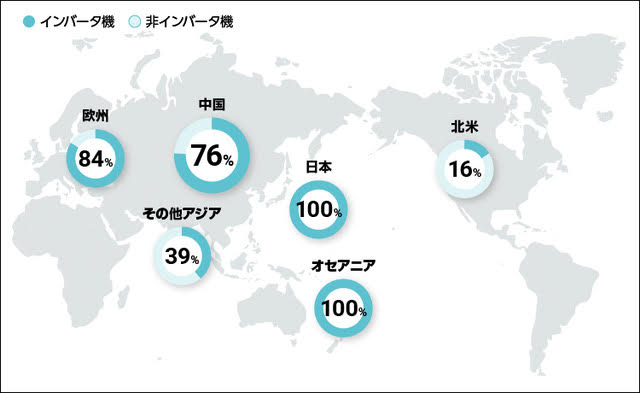

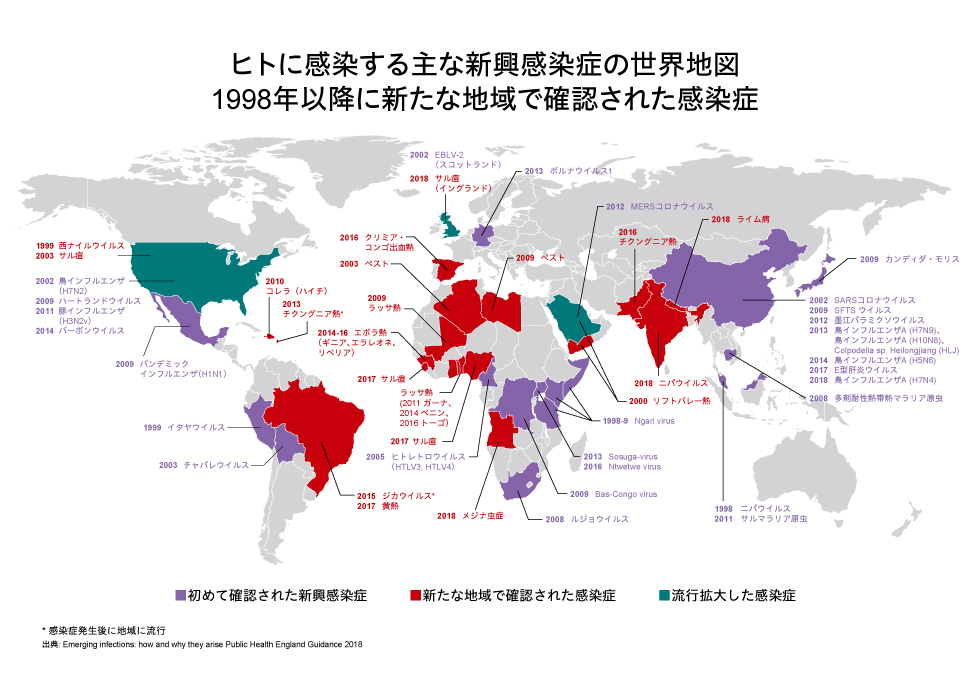

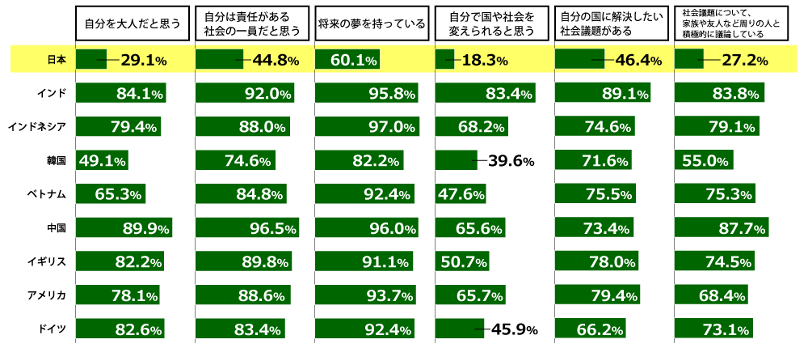

まずは下記の図表をご覧ください。2019年11月に日本財団が発表した「18歳意識調査」です。世界9か国の17~19歳各1000人の若者を対象に、国や社会に対する意識を聞いたものです。

結果を見ると、日本は他国と比べて尋常ではない数値であることがわかります。この数値が日本の高校生を象徴していると仮定するならば、日本の未来は非常に心配です。

どの項目も他国に比べて著しく低いことがわかります。最後の2項目、「自分の国に解決したい社会議題がある」「社会議題について、家族や友人など周りの人と積極的に議論している」はSDGsにも関係しますが、突出して低い数値になっています。そもそもSDGsについてほとんど関心を持っていない生徒が多いということを示しています。

しかし、この調査結果は若者たちの姿だけを示しているのもではなく、我々大人自身の姿であるのかもしれません。大人自身がすべてにおいて「他人事」だから、自分たちで国を変えようという意識が子どもたちに生まれないのだと考えます。だから、この度の新型コロナウイルスのような出来事のような、とんでもないことが起こっても、私たちはただただ受け身の姿勢で、誰かが何かをやってくれることばかりを期待してしまいます。そして思ったようにことが進まないと、やってくれないことを批判することに終始する、そんな社会になってしまったのかもしれません。

自律・主体性を失った子供たち

どうしてこのような社会になってしまったのか――。ある意味日本はサービス過剰の社会だからかもしれません。学校も行政も単なるサービス機関になってしまったように感じています。人はサービスを与えられ続けると、次第にそのサービスに慣れていきます。そしてもっとよいサービスをと、さらに高品質を求めるようになっていきます。そして不満を言うのです。

学校も行政も本当は、みんなが当事者でなければいけないはずです。しかし、みんながただただサービスを与えられる側になってしまっているのです。幼児期から手取り足取りモノを教え、壁にぶつかれば手を差しのべる。早期教育など、少しでもいいサービスを受けさせれば子どもの学力が上がると勘違いしています。そして、与えられることに慣れた子どもは、手をかけられればかけられるほど自律できなくなっていきます。そして、うまくいかないと人のせいにするようになる。例えば、勉強がわからなければ「先生の教え方が悪い」「塾が悪い」などという具合に。

リハビリの3つの言葉がけ

私が今年の3月までいた麹町中学校は、教育熱心な保護者が多く、子どもたちは、幼児期から手をかけられて育ってきました。そのためか、自律性と主体性を失った挙げ句、自分で考えて行動ができない子どもたちがたくさん入学してきます。劣等感でいっぱいで自己肯定化が低い。わずか12歳の子どもが「自分はダメですよ」などと言うんです。やる気は見られないし、先生を含め、そもそも大人を信用していません。

ずっと与えられ続けてきて、自分で考えて判断や行動ができなくなってしまった子どもたちは多くの問題を抱えています。授業中でも歩きまわるし、他人の邪魔をします。友達に嫌がらせはするし、いじめもする。破壊行為だって珍しくありません。ですから、麹町中学校では主体性を取り戻すためのリハビリが必要になってくるのです。

最初は現状把握をするために「どうしたの?」と聞きます。例えば、騒いで授業の邪魔をする子どもがいたら、「どうしたの?」「何か困っているの?」と。小学校時代、頭ごなしに叱られてきた子たちたちは、叱られないことにまず驚きます。

次に、「君はこれからどうしたいの?」と聞く。これまでの中学校では、「邪魔するならとっとと帰れ」「空いている教室に行け」など、先生がある意味高圧的な指導で行動を指示をするのが一般的だったかもしれません。でも、「君はどうしたいの?」と聞かれると、どうしたいか自分で考えざるを得ません。

そして3つ目の言葉は、「何を支援してほしいの?」です。トラブルを起こした子どもが、自己決定しなければならない状況に自然と導くのです。とはいえ、主体性がなく自律できない子どもは、最初は自己決定などできません。例えばそんなときは、「支援できるとすれば、別室ぐらいは用意してあげられるよ」「君が選択できるとすれば、教室に戻って我慢して1時間授業を聞くか、別室にいて何かやっているかだけど、どうする?」と助け船を出します。そうすると、「別室に行かせてください」と返ってくる。子ども自身に決定させるのです。「1時間でいいかい?」と、さらに考えさせ、自己決定させます。

ほんの些細な自己決定に過ぎませんが、この「自己決定をする」というプロセスはすごく大事な作業で、これを何度も繰り返すことが重要です。繰り返していくうちに、主体性が徐々に戻り、自己肯定感が高まってきます。さらに、自分が支えられているという安心感が生まれ、他者を尊重する気持ちが芽生えてくるのです。

リハビリにより子どもたちに変化が

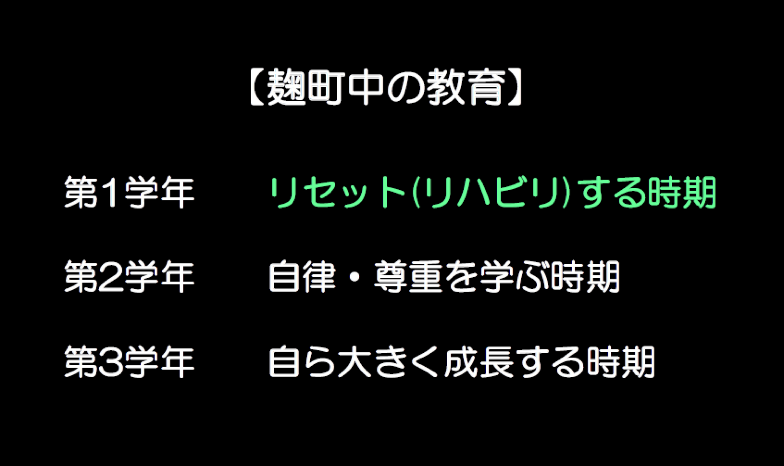

麹町中学校では、第1学年を「リセット(リハビリ)する時期」と位置付けています。

中学1年生相手にリハビリを展開するのは、教員にとってすごく忍耐のいる作業です。「宿題は出しません」「勉強をしたくなければしなくていいですよ」と言われれば、授業中でも子どもたちは遊んでいます。はじめに教えるのは、「あなたに勉強しない権利はありますが、他の人の勉強の邪魔をする権利はありません」というルールぐらいです。とは言っても、授業中に遊び続けられていると、「何やっているんだ」「時間の無駄だぞ」と教員は注意したくなります。注意するのは簡単ですが、それでは元も子もない。前述した3つのセリフをどのタイミングでどのように使えばいいのか、教員たちは日々悩み試行錯誤しながら教育活動を行っています。

当初は、「どうしたの?」と聞くと、「いやぁ」とヘラヘラ笑うか、「別に」と素っ気なく答える子どもがほとんどでした。無気力なんです。ところが、粘り強く「どうしたいの?」「手伝うことある?」と教員が訊き続けると、1日過ぎ、2日過ぎ、1週間過ぎ、1カ月過ぎ、次第に無気力な子どもが減っていきます。

いろいろなトラブルが起こり、そのたびにこうしたアプローチを続けていくうちに、「先生は信頼できる存在なのかも」と、子どもたちも心を開き始めます。

ずっとやる気がなく、授業中ほとんど勉強しない子のリハビリに8カ月かかったこともありました。その子は数学の時間、毎時間遊び続け、教員はひたすら我慢し、待ち続けました。7カ月が過ぎた頃、何かのきっかけで、その子が、1問、問題を解いたんです。その瞬間に気付いた教員が声をかけたら、スイッチが突然入ったんですね。その子はそこからわずかひと月半で、1年生のカリキュラムを全部終わらせることができました。これは、教員たちにとっても改めて待つことの大切さを感じた出来事となりました。

麹町中学校が行ってきた取り組み

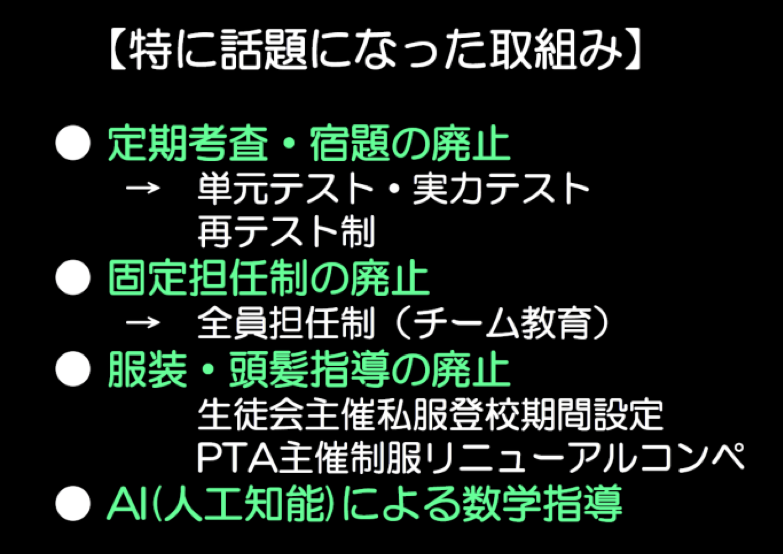

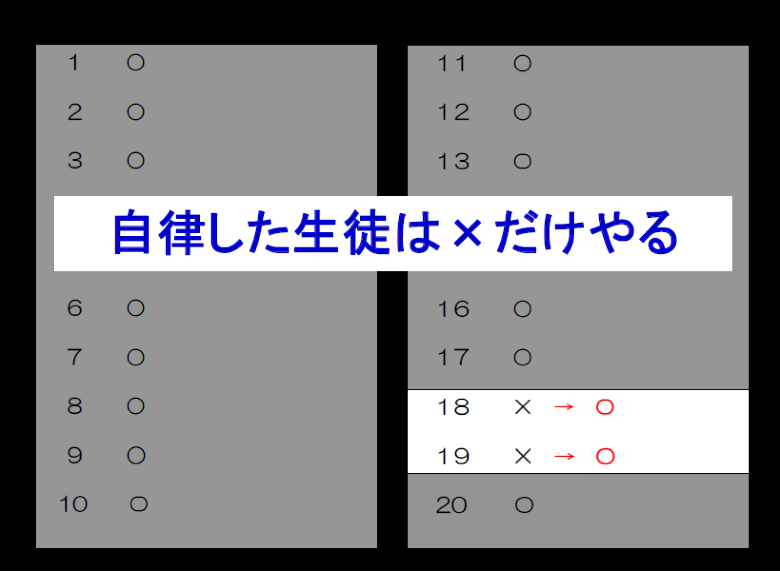

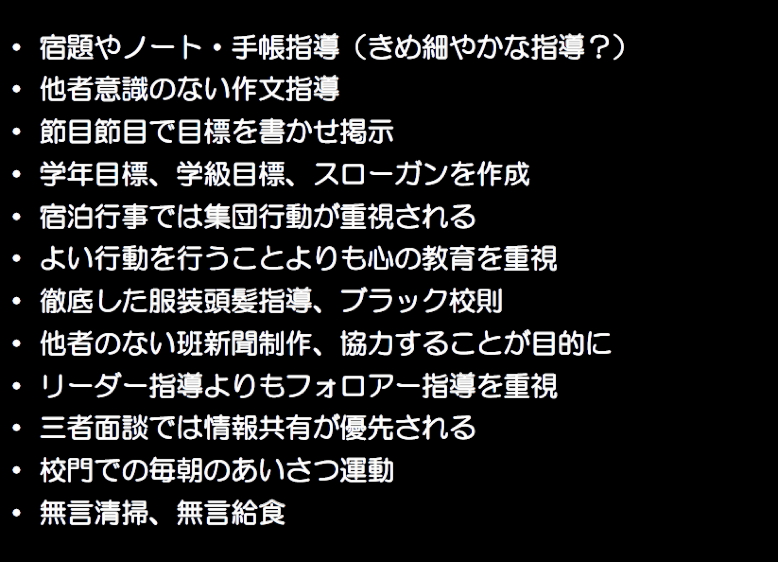

こうした麹町中学校の取り組みはマスコミでも話題になりました。定期テストと宿題、服装・頭髪指導、固定担任制の廃止などです。子どもは場面に応じてその都度、先生を逆指名します。例えば中3の進路面談では、1年生から3年生までの全教員の中から相談に乗ってもらう教員を選べます。自分で選んだ先生ですからもちろん文句を言うことはありません。教員間での妙な競争意識がなくなり、教員たちも子どもたちに対して過剰なサービスをしなくなります。ある意味、教員の働き方改革にもつながりました。

私は元々、数学の教師ですが、麹町中では数学にAI(人工知能)教材を取り入れた全く新しい指導を行いました。教員は3年間、一斉指導を行うことをやめたのです。基本的に毎時間、子どもたちが自主的に好きなように学べるのです。自分で問題集を持ってきて1人で解いている子どももいれば、AI教材を使って勉強している子もいます。もちろん先生に質問することもできます。この授業スタイルを取ってから、落ちこぼれる子どもがいなくなりました。特にAI教材は効果的です。どの子がどの部分につまずいているかをAIが瞬時に判断し、わからない箇所は小学校1年生の基礎まで戻れます。逆に数学が得意な子どもは、どんどん進んで、高校の内容まで勉強できるなど、教員が教えない方が遥かに効率的だということがわかりました。

大切なのは手段が目的化しないこと

宿題の廃止にも大きな意味がありました。宿題の目的は「学力を高めるため」ですが、一律に課すことにより、先生に怒られるからと子どもたちは「宿題を提出する」ことに意識がいってしまいます。そのため、例えば20問ある宿題があった場合、わからない問題を飛ばし、提出するためだけに時間を使います。本当は、飛ばした「わからない問題」を勉強することこそが大切なのに、それでは学力は何も変わりません。また、すでに理解している子どもにとっては単なる時間の無駄でしかありません。日本の教育は全てこれです。目的を達成させるための“手段”である「宿題をやる・提出する」ことが、目的化してしまっているのです。

現在の学校教育を振り返ってみると、意味のないことをたくさん行っているように感じます。誰も読まない作文を書いたり、宿泊行事では集団行動が重視されたり、挨拶運動をさせたり。手段そのものが目的化し、本当の目標がブレてしまっているのです。よくあるのが、「みんなでSDGsを研究しましょう」という課題。さんざん研究して、その成果を廊下などに掲示したりしていますが、誰も読んでいません。これは、SDGsを研究させて発表すること自体が目的になっているからです。これでは何のためにやっているかわかりません。学校にはこのような手段の目的化が多く存在します。

画一的な教育から多様な教育へ

日本の学校では、いまだに「礼儀」「忍耐」「協力」が強調され続けています。日本古来の「いい」考え方だという捉え方をされていますが、これらを優先することで排除されてしまう子どもたちが少なからずいることを忘れてはいけないと私は感じています。自閉症スペクトラムのような特性を持った子どもたちの多くは挨拶やコミュニケーションを苦手としています。友達と協調することが苦手な子どももいます。本当に大切にすべきことを優先にできる教育を行うことができなければ、スティーブ・ジョブスやビル・ゲイツのような起業家は生まれてこないと私は思います。

日本の学校では、先生の言うことを聞く子どもがよしとして育てられ、自律できないまま大人になってしまう子どもたちが数多くいます。終身雇用制度の時代であれば、組織の歯車としてはいいのかもしれません。しかし時代は急激に変化しています。終身雇用制度は崩壊し、転職や企業を、自分で考えて決め、行動しなければなりません。となると、学校の最上位の目標は「自律性・主体性のある子どもを育てる」でなければなりません。

学習のやり方はいろいろあるのに、一つの方法を全員に強制するのも手段が目的化してしまった一例です。一人ひとりの可能性を伸ばしていくために、これからの学校は、学習者主体で考えていくことが大切です。子どもたちが「何を学んで(カリキュラム)」「どう学ぶか(学び方)」を決められるようにしていくことです。例えば、発達に特性があって、プログラミングにしか興味が子がいるとすれば、その子にそれをたっぷり勉強できる環境を作ってあげる。そんなことができたらと思います。多様な子どもたちに、個別最適化した教育を行うことによって、多様な人材が生まれる。そんな学校教育を実現したいものです。〜後編に続く

【プロフィール】

学校法人堀井学園 理事/横浜創英中学校・高等学校 校長

工藤勇一(くどう・ゆういち)

1960年山形県鶴岡市生まれ。山形県の公立中で数学教諭として5年務めた後、東京都台東区の中学校に赴任。その後、東京都と目黒区の教育委員会、新宿区教育委員会教育指導課長などを経て、2014年4月から東京都千代田区立麹町中学校の校長を務める。大胆な教育改革を実行し、話題を呼んだ。2020年4月から、学校法人堀井学園 横浜創英中学校・高等学校の校長に就任。また、現在、内閣官房教育再生実行会議委員や経済産業省「EdTech」委員などの公職も務める。著書に、10万部のベストセラーになった『学校の「当たり前」をやめた。―生徒も教師も変わる! 公立名門中学校長の改革―』(時事通信社)ほか多数ある。

【JICA地球ひろば】

今回のインタビューは、独立行政法人 国際協力機構(JICA)が運営する「JICA地球ひろば」で行った。世界が直面する様々な課題や、開発途上国と私たちとのつながりを体感できる場、そして、国際協力を行う団体向けサービスを提供する拠点となることを目指して設立された。各種展示では、国連で採択された世界をより良くするための2030年までの目標「持続可能な開発目標 SDGs」などについて学ぶことができる。

〒162-8433 東京都新宿区市谷本村町10-5

電話 03-3269-2911

開館時間 平日10:30~21:00(体験ゾーンは18:00まで)

休館日 毎月第1・3日曜日ほか

詳細は次のホームページでご確認ください。

https://www.jica.go.jp/hiroba/