お寺や神社で参拝したときにいただく「御朱印」。墨書の内容も印のデザインも、それぞれの社寺オリジナルなので、集めるのも楽しいものです。

では、そもそも御朱印にはどんな意味があり、なんのためにいただくのでしょうか? “御朱印ブーム”のなか、まるでスタンプラリーのような感覚で集印することで見逃されがちな、本来の意味や、そこになにが書かれているのかなど、御朱印の基本をチェックしてみましょう!

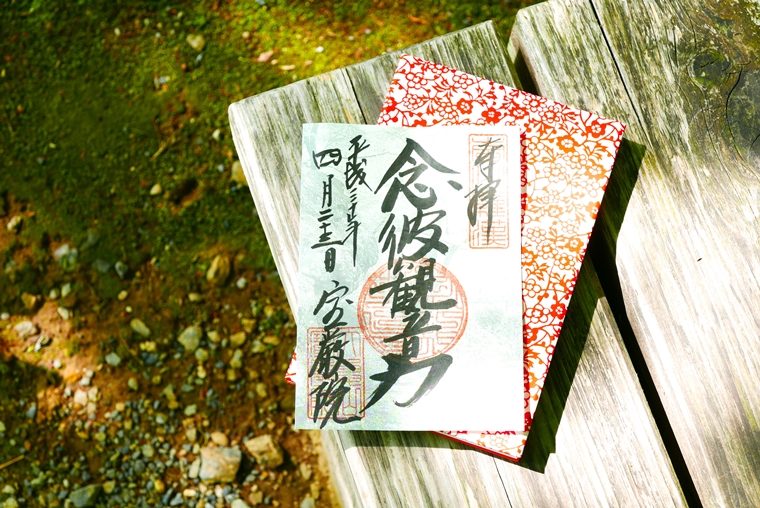

Q1.「御朱印」ってどんなもの?

寺院や神社で、参拝の証としていただける印状のこと。B6判くらいの和紙などに、社寺やそこの本尊の名前が墨書され、朱色の印が押されます。

Q2. 歴史的にはいつから存在する?

その歴史は意外に浅く、江戸時代以降とされています。元々は、四国八十八箇所や西国三十三箇所といった巡礼の際に、“信者が奉納した写経と引き換えにもらうもの”でした。その名残で「納経印」とも呼ばれています。この元をたどると、鎌倉時代にさかのぼるともいわれています。

旅が一般化するにしたがって“現地にたしかに行った”証として、一般の人々に浸透していったと考えられます。神社には、明治時代に広まったようです。

Q3. 御朱印にはなにが書かれている?

お寺か神社か、さらに宗派によっても書かれる内容が異なります。一例を挙げてみましょう。

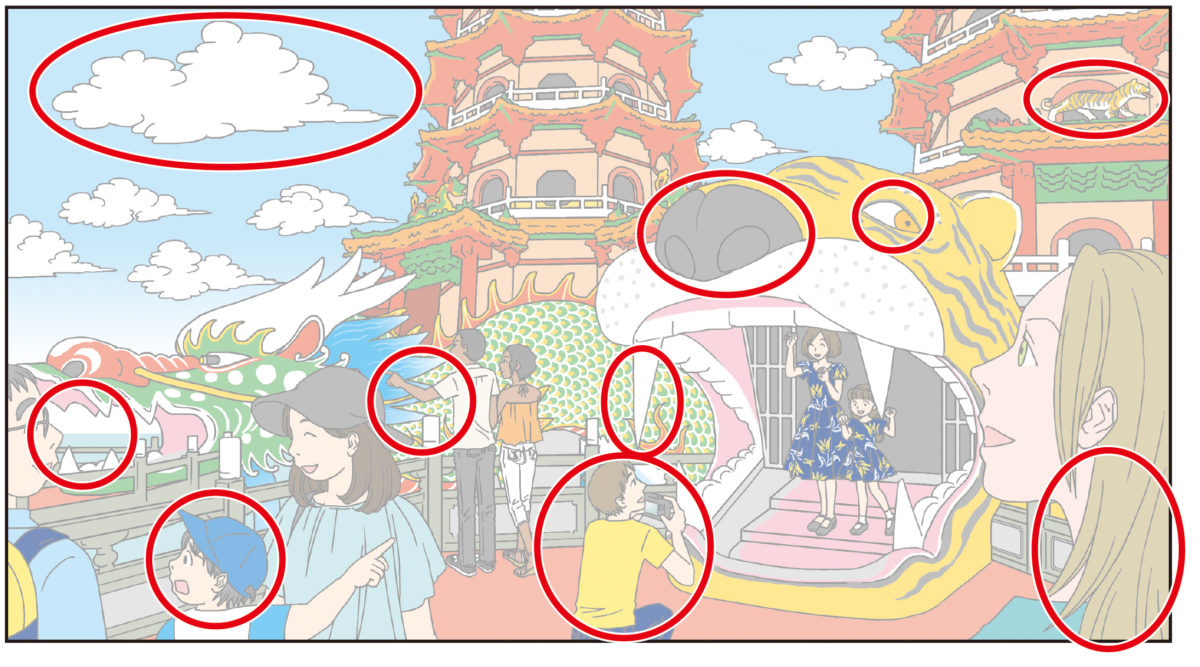

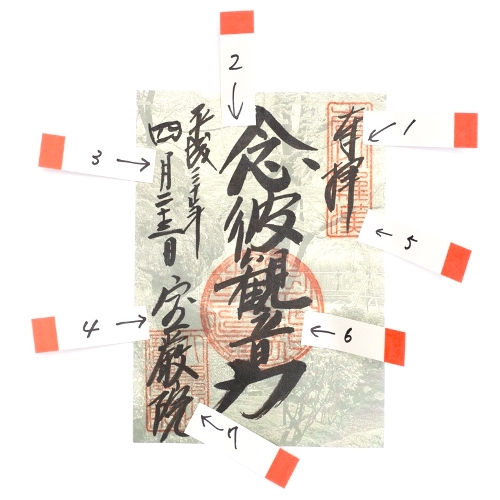

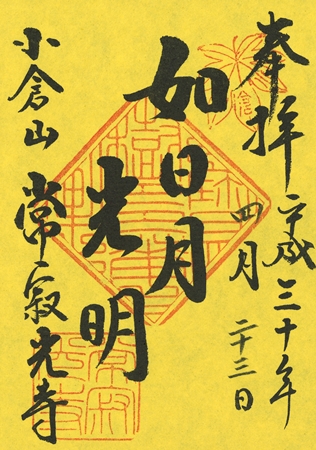

・寺院の御朱印

お寺の御朱印では、中心になるのは御本尊やお堂、宗祖の名。下のように、お寺が大事にする経文が書かれることもあります。

1:謹んで拝みます、を意味する「奉拝」

2:御本尊の名など ここでは「念彼観音力」(ねんぴかんのんりき)という法華経の経文

3:参拝日

4:寺院名 寺が置かれた山の名“山号”が添えられることも

5:この寺院を表すモチーフの印 ここでは「嵐山羅漢」の印。寺院内や周辺に並ぶという奉納された石仏のこと

6:御宝印・三宝印

7:寺院印

また、日蓮宗では「妙法」と書いたものを「御朱印」、題目「南無妙法蓮華経」を書いたものを「御首題」と呼んで区別しています。お寺によっては、すでにほかの御朱印が書かれた帳面には御首題は書かず、御朱印に限る場合もあるようです。

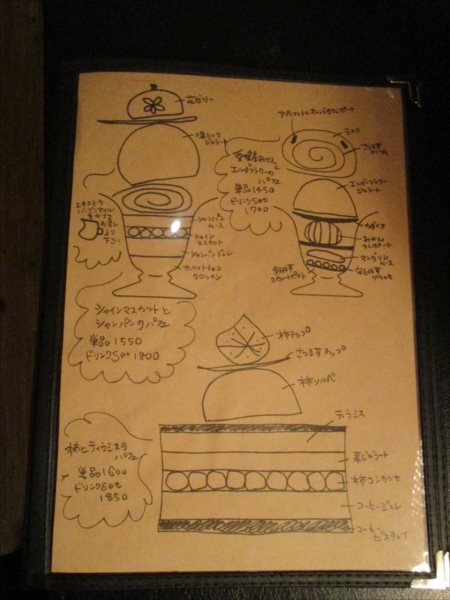

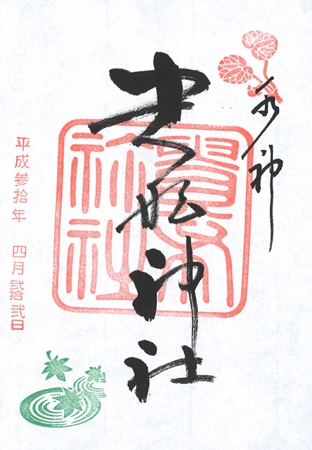

・神社の御朱印

神社の御朱印は、比較的シンプル。神社名や神社印が中心となります。

1:御祭神名

2:神社名

3:参拝日

4:神社印

5、6:神社にゆかりのある印やモチーフ

Q4. お札とはどう違う?

社寺で授与されるものといえば、「お札」があります。これはお祓いや祈祷がされ、その社寺の神仏のいわば“分身”としていただくもの。対して御朱印は、あくまで参拝した証明書ですから、正確にはご利益を求めるものではありません。

ただし、神職や僧侶の直筆によって、本尊のお名前などを墨書したものですし、御朱印を受ける=社寺に参拝して功徳を積むことでもあるため、謹んで受け保管すべきです。

Q5. いただくときのお参りはどうすればいい?

通常、お寺や神社に参るときと同様です。正しい手順については、こちらを参照してください。

Q6. 御朱印はどうやって保管すればいい?

「御朱印帳」を持参して書いていただく、あるいは社寺が用意した紙に書いて授与される、のいずれかです。御朱印帳は、オリジナルを売店で販売している社寺があるほか、文房具店や雑貨店でもさまざまなデザインのものが販売されています。

また持ち帰った御朱印や御朱印帳は、仏壇や神棚があれば上げるといいでしょう。ただ、社寺でいただいたという謹んだ気持ちで粗末に扱わなければ、本棚などに保管して問題ありません。

Q7. 社寺に行かなくても授与される?

御朱印とは参拝した証明書。本来は険しい旅を経て霊場を巡ることでご利益を得ようとした巡礼の証ですから、その場に行っていただくのが基本です。ただし一部の社寺では、健康上の理由で現地に行かれない人のために郵送に対応しているところもあるようです。

社寺に行くのはあくまで参拝が目的ですから、御朱印集めが目的にすり替わってしまったり義務感とならないようにご注意を!

さて、上で例に挙げた御朱印はすべて京都の社寺のもの。どういったところでいただけるのでしょうか?

さて、そんな御朱印を集めるのにもってこいのチャンスがあります。京都の由緒ある社寺10社をめぐる、新緑のシーズン限定の御朱印拝受ツアーです。

古都の社寺を巡り御朱印をいただく

京都といえば、春の桜か秋の紅葉。そんなイメージが強いのですが、実は合間のシーズンにも京都の美しさを充分に堪能できることは、まだあまり知られていません。

京都の1年を通して大きな寒暖差が奏功して、秋は赤々と色づく紅葉が、春に新しい葉をつけ徐々に葉の緑が色濃くつやを増していく、これもまた美しい季節なのです。緑の色合いを変化させながらも春から夏まで長く楽しめるので、前々から予約し予定を合わせて出かけたのに時機を外してしまった……そんなハズレがないのも、またオフシーズンなので人も少なめで交通機関にもホテルにも比較的余裕があるのもうれしいところです。

近年は、この“青もみじ”に合わせて特別拝観や庭園のライトアップを行う社寺も増えています。そういったチャンスを生かして、社寺をめぐって歴史や美しさにふれながら御朱印をいただきましょう。それこそ御朱印をいただく本懐というものですね。

・貴船神社

全国に500社ある「貴船神社」の本社。鴨川の源流に位置して、水、降雨・止雨を司る龍神、高龗神(たかおかみのかみ)を祀っており、1300年前には建て替えが行われたと伝わるほど、起源は古くまでさかのぼります。

所在地=京都府京都市左京区鞍馬貴船町180

電話番号=075-741-2016

受付時間(御朱印の授与)=9:00〜17:00 ※ライトアップ期間中は時間延長

http://kifunejinja.jp/index.html

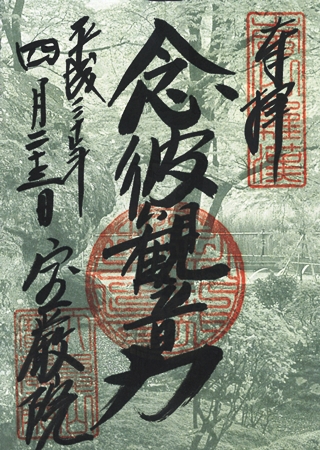

・宝厳院

臨済宗天龍寺の塔頭(たっちゅう)寺院のひとつ。素朴な茅葺の山門と、室町時代に嵐山を借景として作られた回遊式庭園が有名です。この庭園「獅子吼(ししく)の庭」へは、春と秋の特別拝観時のみ入場できます。

所在地=京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町36

電話番号=075-861-0091

春の特別拝観=3月17日〜6月30日

営業時間=9:00〜17:00

http://www.hogonin.jp/

・常寂光寺

百人一首にも詠まれた“小倉山”は、当時京都中心部から牛車などで日帰りできる観光地として貴族に愛された場所。ここ日蓮宗・常寂光寺の土地には、平安時代に藤原定家の山荘「時雨亭」があったとされています。

所在地=京都府京都市右京区嵯峨小倉山小倉町3

電話番号=075-861-0435

拝観時間=9:00〜17:00

http://www.jojakko-ji.or.jp/

【旅情報】

「古都京都の青もみじ&御朱印めぐり」

新幹線の往復チケットと特別御朱印授与券、その御朱印めぐりに便利な1dayチケットがセットになったプラン。上記3社寺をはじめ京都市内の10社寺(上のほか、下鴨神社、河合神社、神護寺、東福寺、曼殊院門跡、東寺、北野天満宮)とコラボレーションしており、各所で特別御朱印が受けられます。

また6月中旬までの限定開催日のみ、通常非公開の瑠璃光院が庭のもみじをライトアップしており、このツアーのオプションとして、予約で参加が可能。この機会に訪れてみては?

・瑠璃光院

岐阜の浄土真宗無量寿山光明寺を本坊とする支院。水を引き入れた庭園が美しく、特に2階の書院にあるテーブルに写り込んだ「瑠璃の庭」は、SNSでも話題。通常非公開ですが、春と秋のみ特別拝観を行っています。

所在地=京都府京都市左京区上高野東山55

電話番号=075-781-4001

春の特別拝観=4月15日〜6月15日

拝観時間=10:00〜17:00

ライトアップ実施日=2018年5月26日・27日、6月2日・3日・9日・10日

ライトアップ時間=19:00〜20:30

※ライトアップは別途予約が必要です

http://rurikoin.komyoji.com/

http://souda-kyoto.jp/travelplan/rurikoin_yase_sp/

撮影・取材・文=@Living編集部