船井電機は、FUNAIブランド初となる4K有機ELテレビ「7010」シリーズほか薄型テレビ6シリーズ全14機種と、次世代ブルーレイ規格「4K Ultra HD ブルーレイ」に対応したBDレコーダー「UT」シリーズほか3シリーズ全6機種を、7月14日よりヤマダ電機グループで独占販売します。

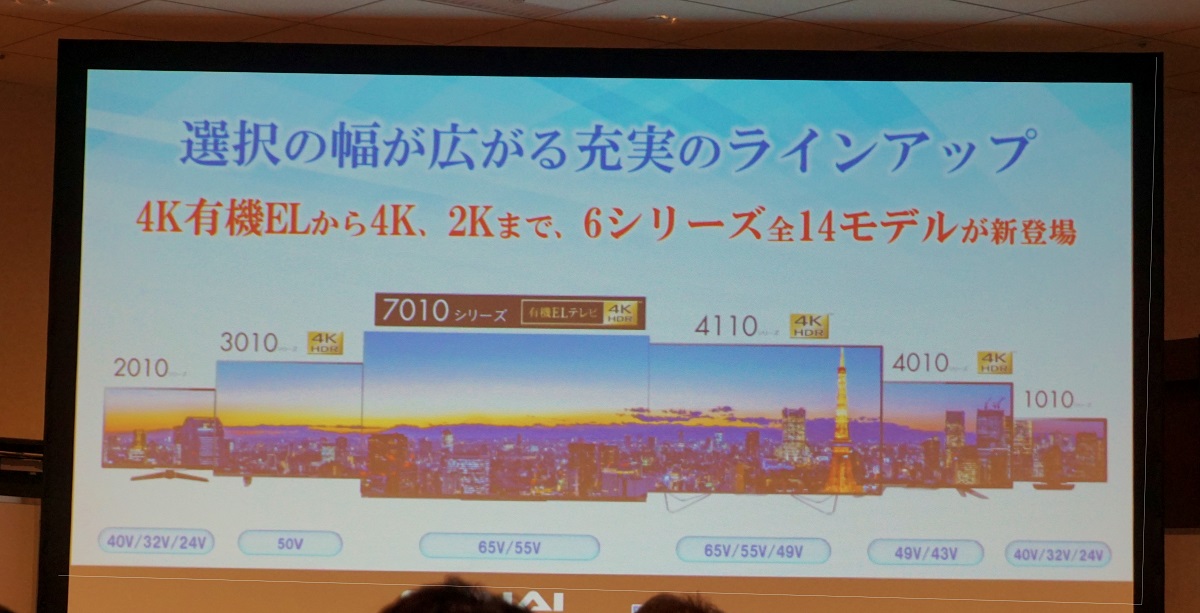

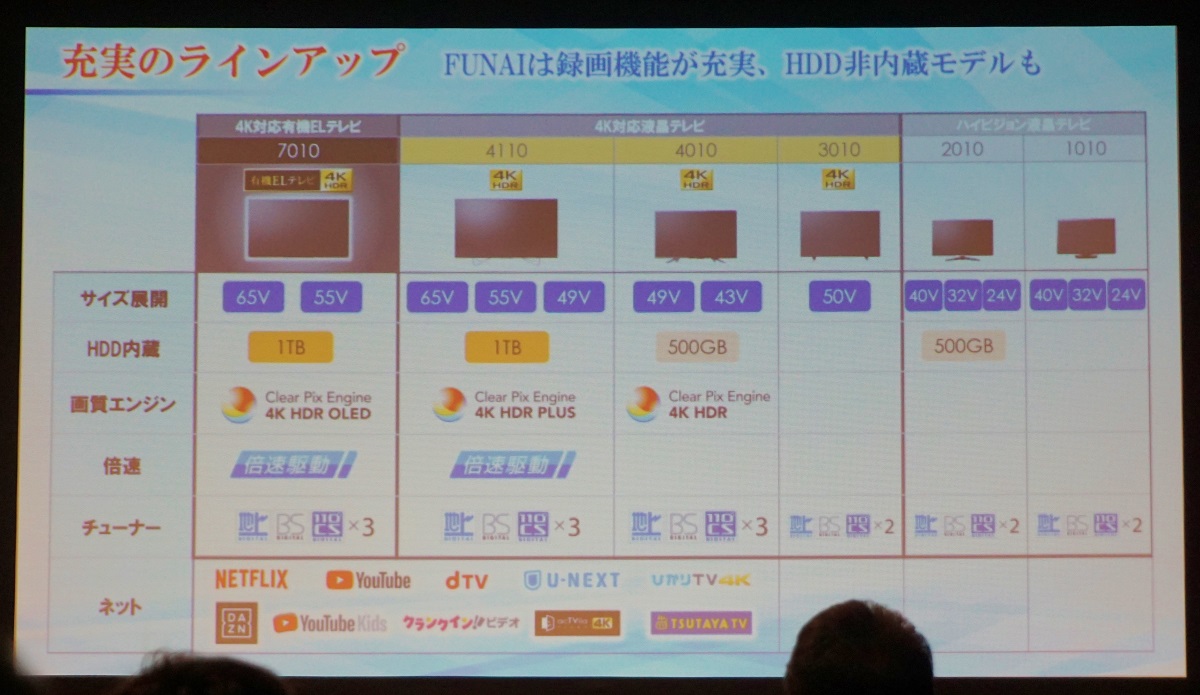

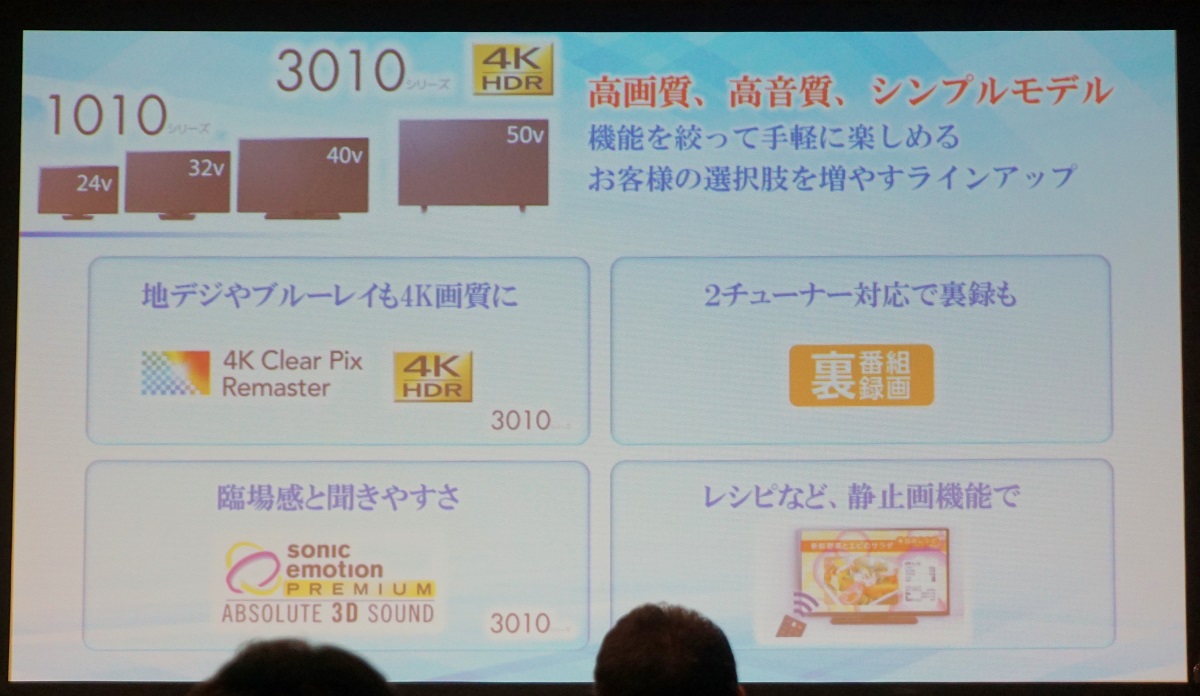

薄型テレビのラインナップは、4K有機ELテレビ「7010」シリーズ、4K液晶テレビのハイグレードモデル「4110」シリーズ、スタンダードモデル「4010」シリーズ、HD解像度の液晶ディスプレイを備えた「2010」シリーズを用意。いずれも内蔵HDDへの録画機能を備えています。また、今回より内蔵HDD録画機能を省いたシンプルモデルとして、4K液晶テレビ「3010」シリーズと、HD液晶テレビ「1010」シリーズが新たに追加されています。

初の有機ELモデル「7010」シリーズ

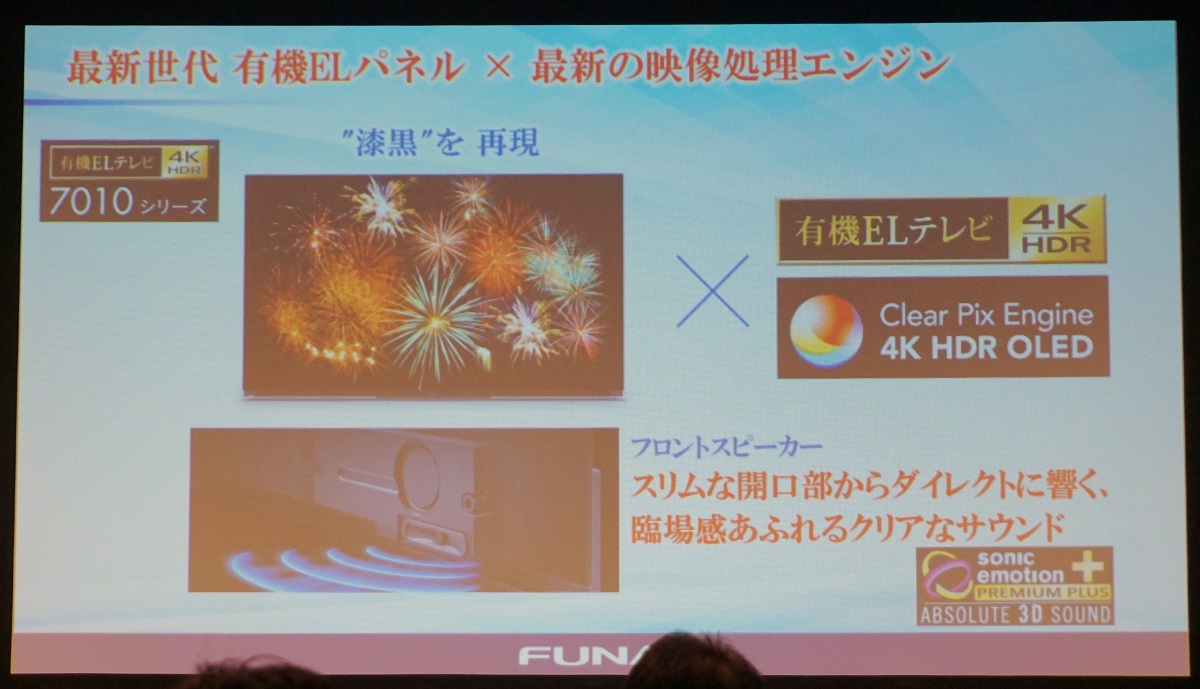

フラッグシップとなる4K有機ELテレビ「7010」シリーズは、独自開発の高画質エンジン「クリアピクスエンジン 4K HDR OLED」を搭載。有機ELならではのダイナミックレンジとハイコントラストで、4K映像を精密に再現します。

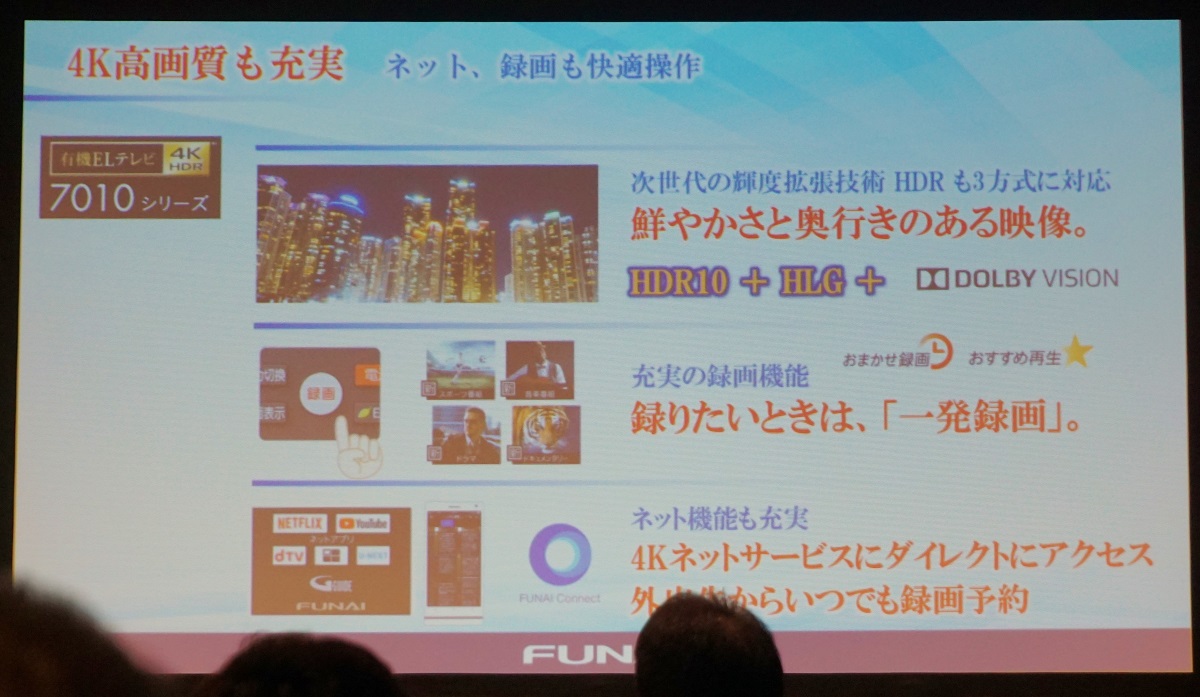

また、「HDR 10」や「HLG」、「Dolby Vision」など、様々なHDR規格に対応しており、鮮やかで奥行きのある映像を再生します。国内メーカーの4K有機ELテレビとしては初めて録画用HDD(1TB)を内蔵し、本体だけで地上デジタル放送を最大128時間録画可能。さらに、3チューナー搭載で、視聴中の番組とは別に2つの番組を同時録画することができます。このほか、好みの項目を選んでおくことで該当する番組を自動録画する「おまかせ録画」や、録画した番組をカテゴリー別に自動分類して表示する「おすすめ再生」など、便利な録画機能も備えています。

本体は映像を際立たせる極細フレームのミニマルデザインを採用し、スタンドに角度をつけることで「映像だけがそこにある」ような浮遊感のある映像体験を実現。本体正面にはフルレンジスピーカーと大容量ウーファーを配し、最大出力50Wのマルチアンプで駆動し、2.2chの立体的なサウンドを再生します。

ラインナップは65型「FE-65U7010」(実売予想価格39万9800円)と、55型「FE-55U7010」(同25万9800円)の2機種を用意しています(価格はいずれも税抜)。

録画機能をアップした薄型テレビ

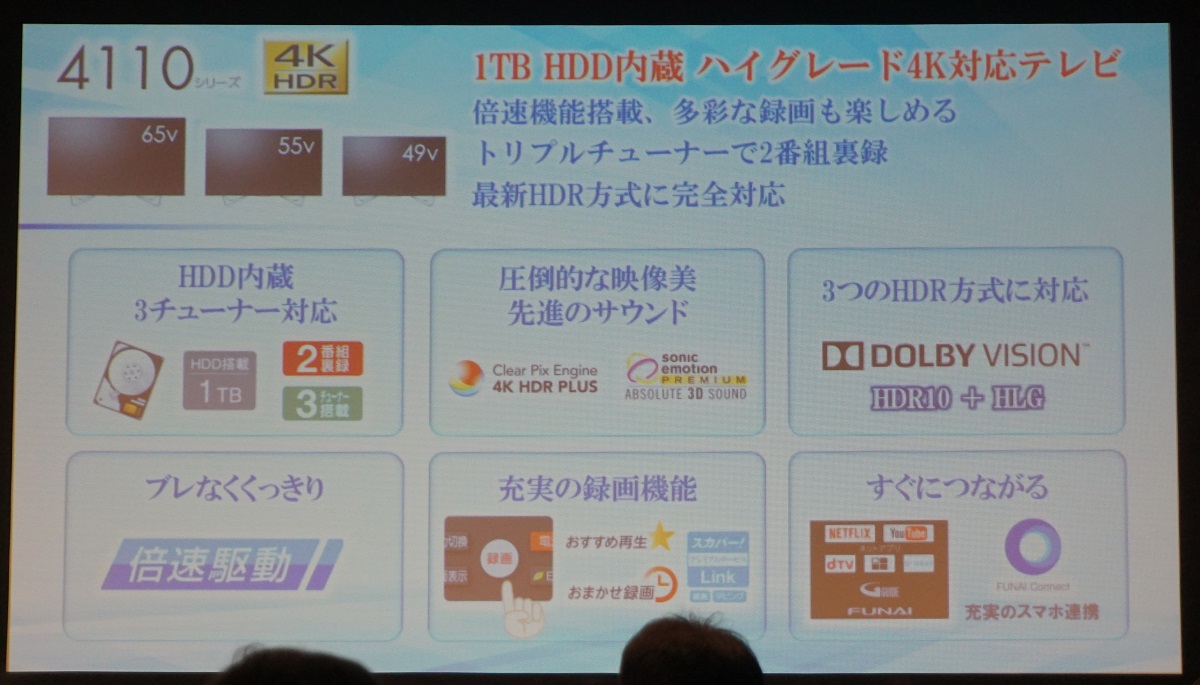

4K液晶テレビは「4110」と「4010」の2シリーズをラインナップ。主な違いは、4110シリーズのみ倍速駆動に対応しているほか、映像エンジンや内蔵HDDの容量、対応HDR方式など。いずれも3チューナーを装備し、2つの裏番組を同時に録画できます。

ラインナップは、4110シリーズが65型「FL-65U4110」(実売予想価格21万9800円)、55型「FL-55U4110」(同15万9800円)、49型「FL-49U4110」(同11万9800円)の3機種、4010シリーズが49型「FL-49U4010」(同10万4800円)、43型「FL-43U4010」(同9万4800円)の2機種を用意しています(いずれも税抜)。

また、低価格なジェネリック4Kテレビを意識し、録画機能を省いた4Kモデル「3010」シリーズにも注目。50型「FL-U3010」のみの展開ながら、実売予想価格4万9800円(税抜)と5万円を切る価格設定で、手ごろな4Kテレビを求めている層に訴求しています。

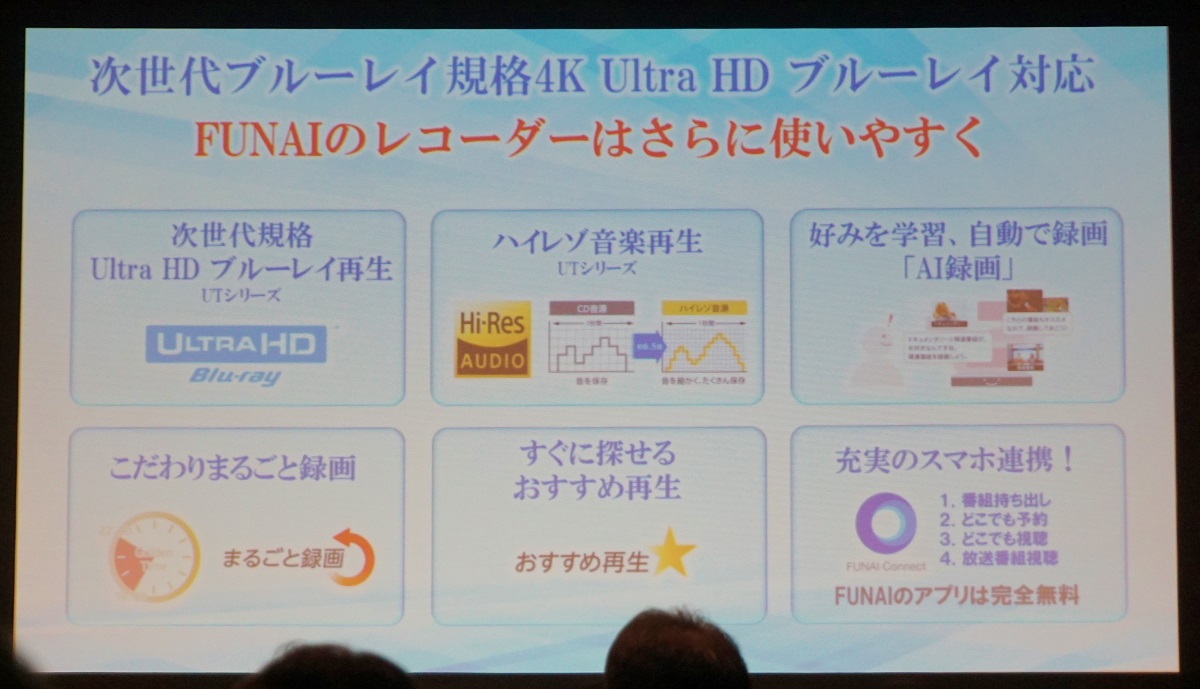

高画質4K映像が楽しめるUHD BD再生対応のBDレコーダー「UT」シリーズ

BDレコーダーは、新たに最上位機種「UT」シリーズがラインナップに加わりました。同シリーズは、最大100Mbpsという膨大な情報量で高画質な4K映像が楽しめる「4K Ultra HD ブルーレイ」(UHD BD)の再生に対応。地デジやBDなどの映像も4Kにアップコンバートし、コマとコマのあいだの映像を補完して秒間60コマのなめらかな映像を再生します。

↑UHD BD再生対応の「FBR-UT1000」

また、ハイレゾ音源(LPCM/FLAC/DSD/ALAC)の再生に対応しているほか、ユーザーの好みを学習して自動で録画してくれる「AI録画」機能を備えています。

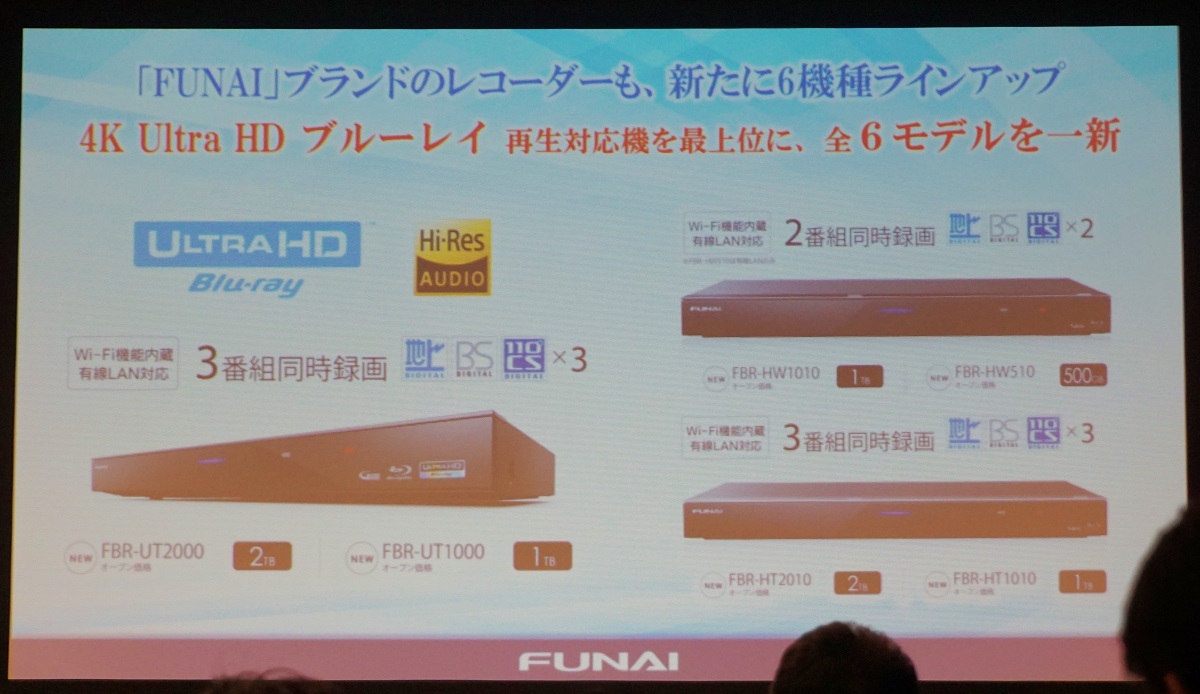

ラインナップは内蔵HDD 2TBの「FBR-UT2000」(実売予想価格5万5800円)と、1TBの「FBR-UT1000」(同4万9800円)の2機種(いずれも税抜)。

このほか、3チューナー搭載の「HT」シリーズや2チューナー搭載の「HW」シリーズも発売されます。

18年度は国内シェア15%を目指す

FUNAIブランドの薄型テレビやBDレコーダーを独占販売するヤマダ電機では、昨年6月の販売開始より全店舗に商品に熟知した「フナイマイスター」を配置し、店頭販売ならではの手厚い商品説明などを実施。そのなかで得られた顧客からの意見や要望などを集約し、今回の商品開発に生かしているとのこと。

初年度のFUNAIブランドテレビの目標市場シェアは5%でしたが、最終的には目標を上回る7%を達成。さらに2018年度は目標シェアを15%に引き上げ、さらなるシェア拡大に励むとしています。

低価格化が進む国内テレビ市場で、独自の商品開発や販売戦略を武器にシェアを拡大しているFUNAIブランドの今後の展開に注目が集まりそうです。