タブレット端末は、プライベートで手軽に使えるAndroidタブレットと、ビジネスでも活躍するキーボード付きのWindowsタブレット(2in1タイプ)が人気。そこで今回は、各タブレットの人気機種4モデルを、デジタル製品に詳しいライターのナックル末吉さんのコメント付きで紹介します。この冬、新しい端末を購入しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみて下さい。

↑ナックル末吉さんが実際に使ってチェック

↑ナックル末吉さんが実際に使ってチェック

【Androidタブレット】

1.スタンド付きで動画視聴に最適

画像クリックで楽天市場内の製品一覧ページに移動できます

Lenovo「YOGA Tab 3 10」

実売価格2万3650円

可動式のスタンドを備え、利用シーンに応じてホールド、チルト、スタンド、ハングの4つのモードで使用可能。導電性の有無やパネルへの接触面積からタッチを認識し、一般的な鉛筆やペンをそのままスタイラスとして利用できる「AnyPenテクノロジー」を採用しています。

●CPU:Qualcomm APQ8009 クアッドコア(1.3GHz)●メモリ:2GB、ストレージ:16GB●ディスプレイ:タッチ対応10.1型ISP(1280×800ドット)●バッテリー:連続使用約18時間●サイズ/質量:253×185×3.5-9.5mm/約655g

「スタンドを搭載したLenovo『YOGA Tab 3 10』は、動画視聴向き。外に持ち歩くにはやや重く、スタンドの分だけ厚みもあるので、自宅専用機が欲しい人にオススメです」(ナックルさん)

2.ガラス採用の薄型ボディがスタイリッシュ

画像クリックで楽天市場内の製品一覧ページに移動できます

NEC「LAVIE Tab TE510/HAW」

実売価格3万6800円

本体背面に耐久性・傷耐性にすぐれた「Gorilla Glass 4」を採用し、厚さ約7.2mmの薄型ボディを実現。すばやくログインできる指紋認証の採用でセキュリティを強化しています。タブレットの起動から基本的な操作方法までがわかるセットアップシートや、Googleアカウントの登録方法、インターネットやメールのはじめ方などを解説したガイド「かんたん!LAVIE Tab for Android」など、初心者でも簡単に使い始められます。

●CPU:Qualcomm APQ8053 オクタコア(2Hz)●メモリ:3GB、ストレージ:16GB●ディスプレイ:タッチ対応10.1型ISP(1920×1200ドット)●バッテリー:連続使用約8.8時間●サイズ/質量:246.8×172.5×7.2mm/約485g

「NEC『LAVIE Tab TE510/HAW』は、隙のないスペックと使いやすさなので、これを買っておけば不満なし、という意味ではタブレット初心者や初めての1台にオススメ。国内メーカーらしくサポートが充実しているので、お子さんや高齢者へのプレゼントにも最適です」(ナックルさん)

3.お手ごろ価格の10型タブレット

画像クリックで楽天市場内の製品一覧ページに移動できます

ASUS「ZenPad 10(Z301M)」

実売価格2万1400円

独自の映像テクノロジー「ASUS VisualMaster」により、鮮明な映像を再生。ディスプレイには指紋がつきにくい「アンチフィンガープリント加工」を施しているので、いつでもきれいに使えます。本体カラーはダークブルー、クラシックホワイト、アッシュグレーの3色(画像はアッシュグレー)。

●CPU:MediaTek MT8163Bクアッドコア(1.3GHz)●メモリ:2GB、ストレージ:16GB●ディスプレイ:タッチ対応10.1型ISP(1280×800ドット)●バッテリー:連続使用約10時間●サイズ/質量:251.7×172.1×8.9mm/約470g

「ASUS『ZenPad 10(Z301M)』は価格は安いのですが、スペックは1世代前のものという印象。自分の用途に合ったスペックかどうか見極められる人なら、コスパが高いといえます。また、2台目、3台目としてもオススメです」(ナックルさん)

4.持ち歩きたくなる8型タブレット

画像クリックで楽天市場内の製品一覧ページに移動できます

Huawei「MediaPad M3 Lite」

実売価格2万7670円(Wi-Fiモデル)

フルHD解像度の8型ディスプレイを搭載。Android 7.0をベースにした独自のUI「Emotion UI」を搭載しており、誰でも使いやすい操作性を実現しています。Wi-Fiモデルのほか、ナノSIMカードを挿して単独でネット通信が行えるLTEモデル(2万8962円)もラインナップ。

●CPU:Qualcomm MSM8940 オクタコア(1.4GHz)●メモリ:3GB、ストレージ:32GB●ディスプレイ:タッチ対応8型ISP(1920×1200ドット)●バッテリー:連続使用約時間-(4800mAh)●サイズ/質量:213.3×123.3×7.5mm/約310g

「HuaweiHuawei『MediaPad M3 Lite』は、持ち歩いて使うことを考えている人向け。今回はWi-Fiモデルを使いましたが、格安SIMを挿して便利に使えるLTEモデルもオススメです」(ナックルさん)

【Windowsタブレット(2in1)】

5.アルミボディ採用のエントリーモデル

画像クリックで楽天市場内の製品一覧ページに移動できます

ASUS「TransBook T101HA」

実売価格3万2460円

アルミボディを採用したクラムシェル型ノートPCのようなスタイルが特徴。180度回転するヒンジにより、様々なスタイルで使うことができます。充電端子はマイクロUSBなので、モバイルバッテリーから給電することも可能。

●OS:Windows10 Home(64bit)●CPU:Atom x5-Z8350(1.44GHz)●メモリ: 2GB、ストレージ:eMMC 64GB●ディスプレイ:タッチ対応10.1型IPS(1280×800ドット)●インターフェイス:USB 2.0×1、マイクロUSB×1、マイクロSDカードスロット、マイクロHDMI出力、ヘッドホン●バッテリー:約13.6時間●サイズ/質量:261×175×20mm(キーボード装着時)/約580g(本体のみ)、約1080g(キーボード含む)

「ASUS『TransBook T101HA』は、ほかに比べてスペック的にはやや見劣りしますが、マイクロUSB給電ができる点は魅力。ACアダプターは以外と重くて荷物になりますからね。キーボードは標準的な仕様ですが、ややたわむのでハードパンチャーは注意」(ナックルさん)

6.ビジネスでもプライベートでも活躍する2in1

画像クリックで楽天市場内の製品一覧ページに移動できます

Lenovo「ideapad Miix 320」

実売価格3万8670円

堅牢なキーボードを備えたクラムシェル型スタイルの2in1タブレット。広い視野角のIPSディスプレイや、迫力のサウンドを再現する「Dolby Advanced Audio」を搭載し、ビジネスでもプライベートでも活躍します。本体にUSB Type-Cを装備するほか、キーボード部にフルサイズのUSB端子を2ポート備え、拡張性も優れています。

●OS:Windows10 Home(64bit)●CPU:Atom x5-Z8350(1.44GHz)●メモリ: 4GB、ストレージ:eMMC 64GB●ディスプレイ:タッチ対応10.1型IPS(1920×1200ドット)●インターフェイス:(本体)USB Type-C×1、マイクロSDカードスロット、マイクロHDMI出力、ヘッドホン、(キーボード)USB 2.0×2●バッテリー:約11.3時間●サイズ/質量:249×184×17.6mm(キーボード装着時)/約550g(本体のみ)、約1020g(キーボード含む)

「Lenovo『ideapad Miix 320』は低価格ながらフルHDディスプレイを搭載しており、USB Type-Cも備えているところがポイントです。キーの形状は正方形に近く打ちやすいですが、配列は上部にファンクションキーがない5列タイプなので、ショートカットを多用する人は慣れが必要でしょう」(ナックルさん)

7.持ち運びやすいキーボード一体型カバーを採用

画像クリックで楽天市場内の製品一覧ページに移動できます

富士通「arrows Tab QH35/B1」

実売価格4万6380円

キーボード一体型の専用カバーが付属する2in1タブレット。カバーを折りたたんでスタンドにすることも可能。日本語入力の使いやすさに定評のあるATOKや、簡単な文章の作成・編集が可能なOffice Mobileもプリインストールしています。

●OS:Windows10 Home(32bit)●CPU:Atom x5-Z8350(1.44GHz)●メモリ: 2GB、ストレージ:eMMC 128GB●ディスプレイ:タッチ対応10.1型IPS(1280×800ドット)●インターフェイス:USB Type-C×1、USB 2.0×1、マイクロSDカードスロット、マイクロHDMI出力、ヘッドホン×1●バッテリー:約7.5時間●サイズ/質量:270×190×20mm(キーボード装着時)/約620g(本体のみ)、約999g(キーボード含む)

「富士通『arrows Tab QH35/B1』は国内メーカーらしく、Office MobileやATOKといったソフト面が充実しているので、これらが必要な人にとってはコスパが高いといえるでしょう。スタンドは場所をとる上、画面角度の調整もできないので、デスクの上以外では広げにくいので注意。キーボードはピッチが少し狭いですが使いやすさは及第点です」(ナックルさん)

8.スタイリッシュな大画面型モデル

画像クリックで楽天市場内の製品一覧ページに移動できます

Huawei「MateBook E」(Core i5モデル/オフィスなし)

実売価格12万1672円

2K解像度の12型ディスプレイを備えたスタイリッシュモデル。付属のキーボード一体型カバーは高級感のあるレザー調で、背面のヒンジによりディスプレイ角度の調整も可能。静電容量式のペンに対応しており、オプションのMatePenを使えば繊細なイラストなども描くことができます。パワフルなCore i5搭載モデルのほか、モバイル向けのCore m3搭載モデルも用意し、用途に応じて選択可能。

●OS:Windows10 Home(64bit)●CPU:Kaby Lake Core i5(m3モデルもあり)●メモリ: 8GB(m3は4GB)、ストレージ:SSD 256GB(m3は128GB)●ディスプレイ:タッチ対応12型IPS(2160×1440ドット)●インターフェイス:USB Type-C×1、ヘッドホン●バッテリー:約9時間●サイズ/質量:278.8×194.1×6.9mm(本体のみ)/約640g(本体のみ)、約1100g(キーボード含む)

「Huaweiの『MateBook E』は、Core i5を積んでいたり、大容量SSDを搭載していたりと、ノートPCと同じように使える高い性能を持っています。ディスプレイも明るく精細で、タブレットとして使っても優秀なモデル。価格は高めですが、複雑な表計算や写真・動画の編集などパワーが必要な作業を行うなら検討する価値があります」(ナックルさん)

ぜひ、プロのコメントを参考に、自分の目的や用途にあったモデルを探してみて下さい。

PCを軸に、AVやデジタルガジェットなどの検証記事を多媒体に寄稿。最近はアウトドアやゲームの記事なども手がける。

PCを軸に、AVやデジタルガジェットなどの検証記事を多媒体に寄稿。最近はアウトドアやゲームの記事なども手がける。

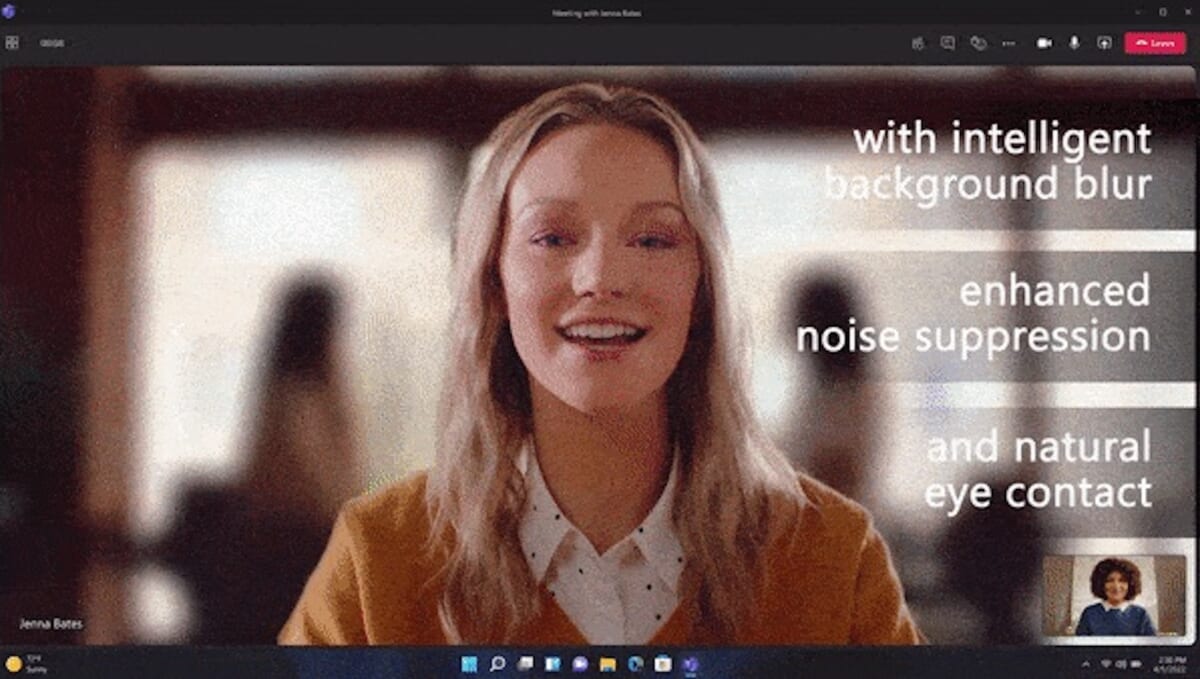

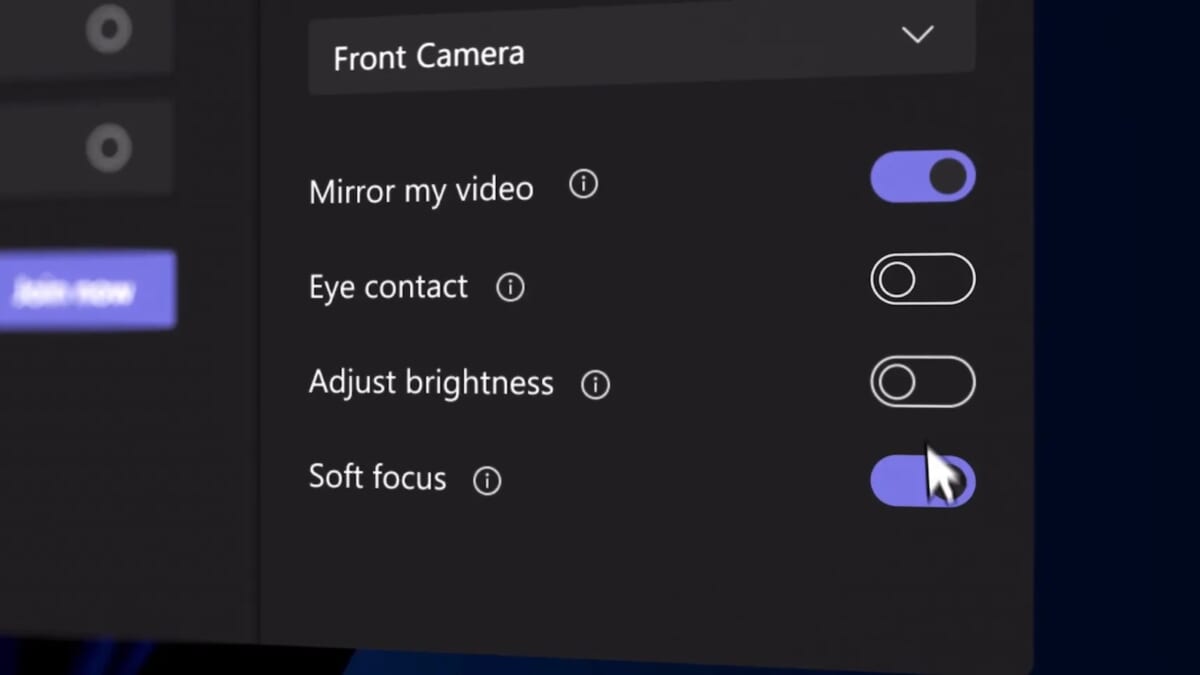

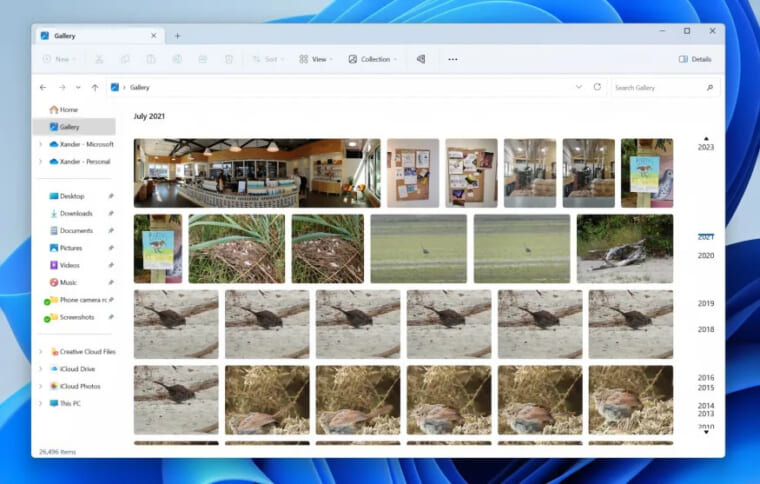

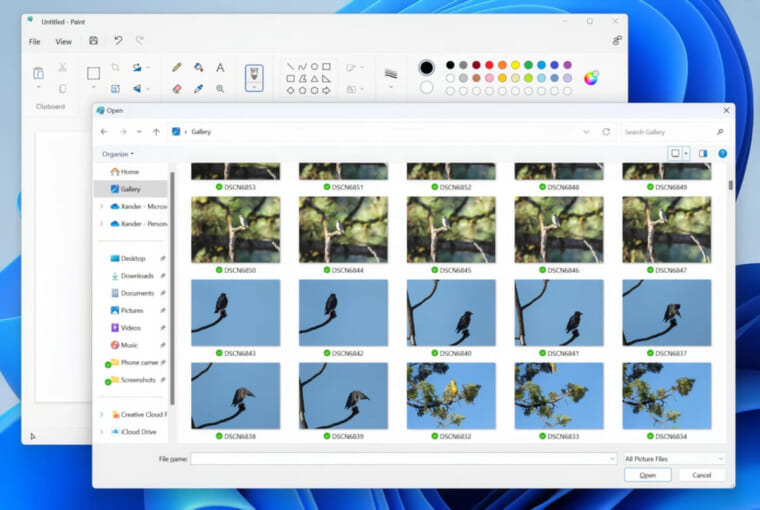

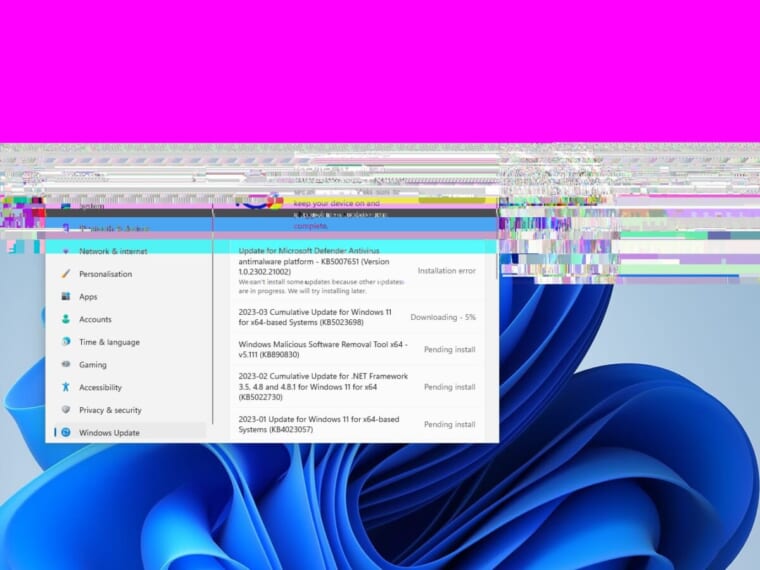

The spec for this is from 2018 and references to the feature have been around for years. Not cancelled after all

The spec for this is from 2018 and references to the feature have been around for years. Not cancelled after all