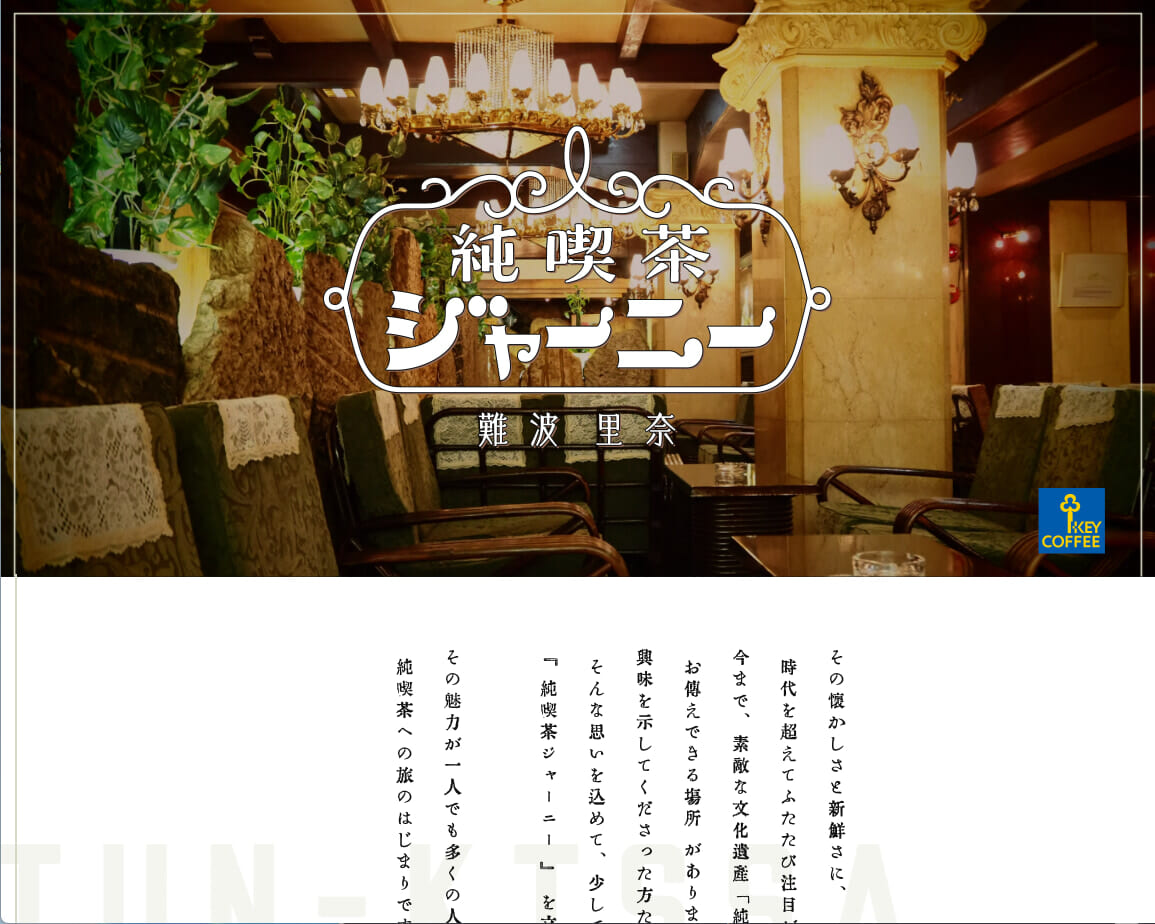

「おいでなさいまし」。

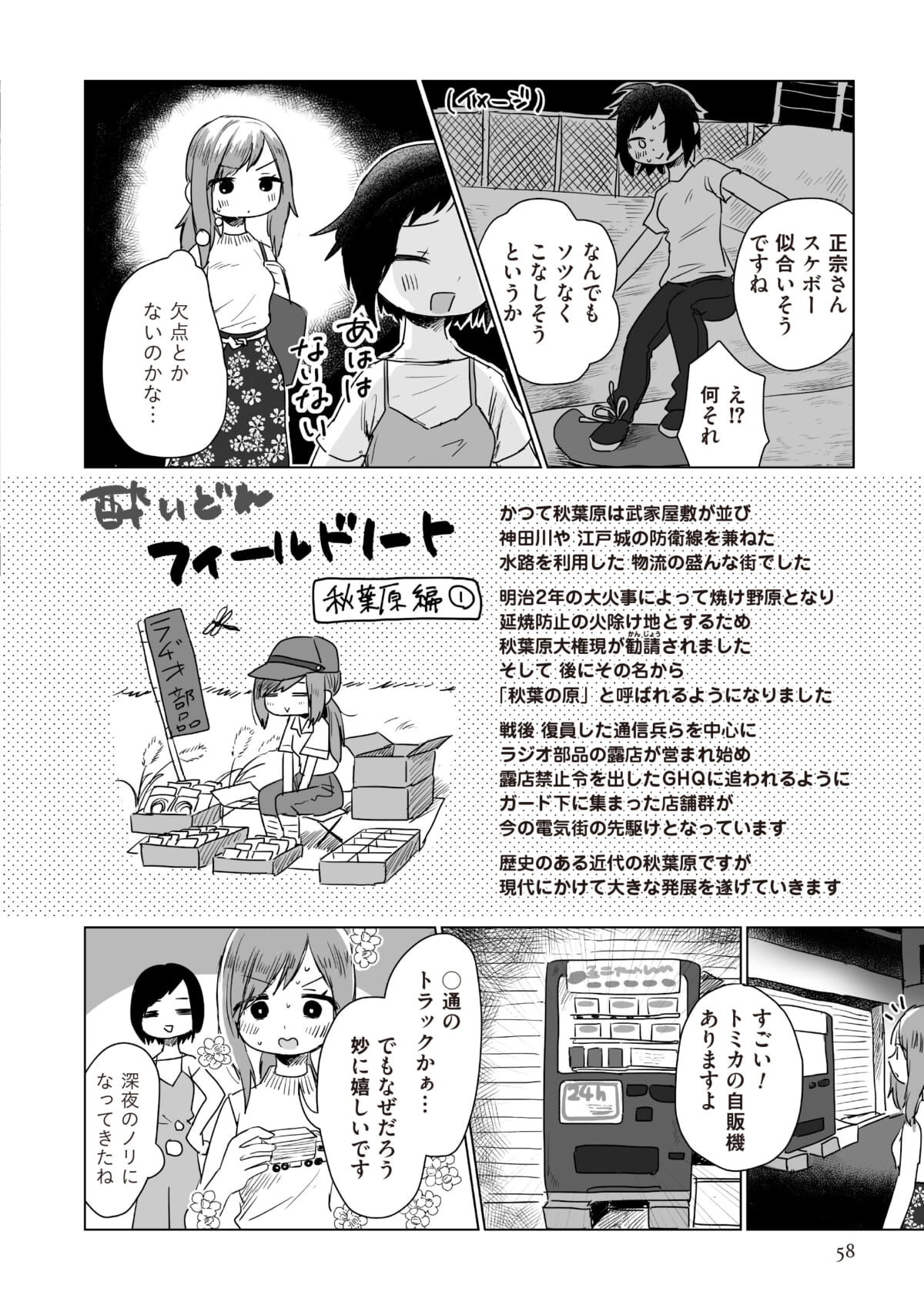

作家・坂井希久子さんが描く、時代小説『居酒屋ぜんや』シリーズ(角川春樹事務所・刊)の主人公・お妙は、こんな風に私たちを出迎えてくれます。今回は、神田にある老舗の居酒屋「みますや」で江戸時代に思いを馳せながら、ほろ酔い気分で時代小説と酒のうまい噺に耳を傾けます。

※本稿は、もっとお酒が楽しくなる情報サイト「酒噺」(さかばなし)とのコラボ記事です。

【酒噺のオススメ記事はコチラ】

江戸時代のお酒事情の噺

美人女将が切り盛りする江戸の酒場『居酒屋ぜんや』シリーズとは?

江戸時代の神田を舞台に、旦那が遺した居酒屋ぜんやを継ぐ美人女将・お妙と、家督を継げない武家の次男坊で鶯(うぐいす)の鳴きつけ(鶯に鳴き方を教えること)を生業にする林只次郎が織りなす時代小説『居酒屋ぜんや』シリーズ。

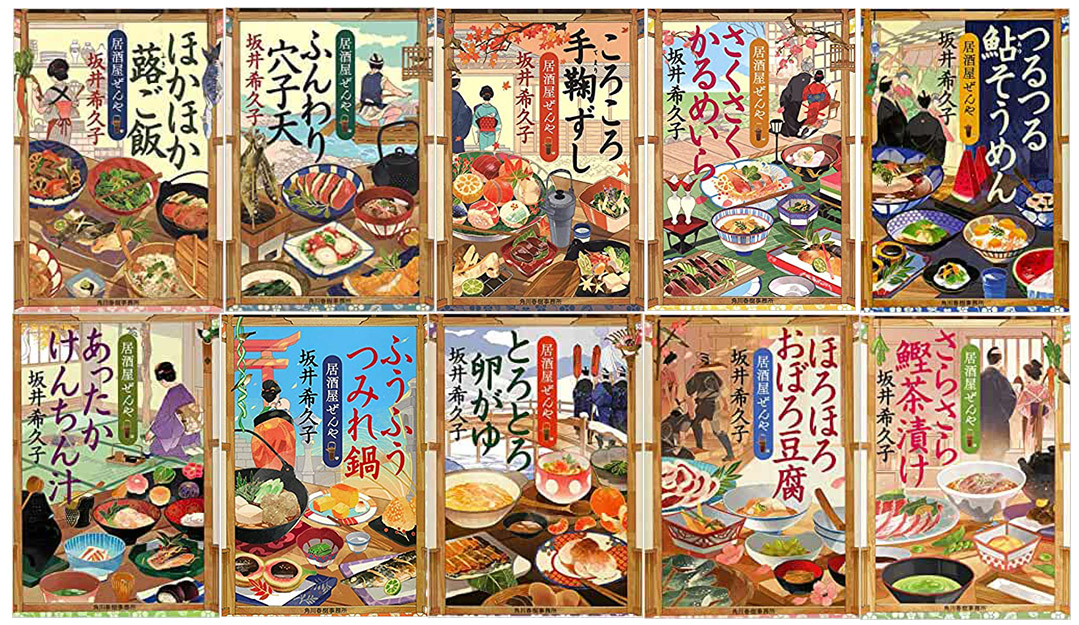

本作は、角川春樹社長から直々に「美人女将が出てくる時代小説を、10作品のシリーズで書いてほしい」と依頼され、2016年6月に『ほかほか蕗ごはん』を発売。2021年4月の『さらさら鮭茶漬け』でシリーズ10作品が完結。 現在は新シリーズ『花暦 居酒屋ぜんや』がスタートしています。

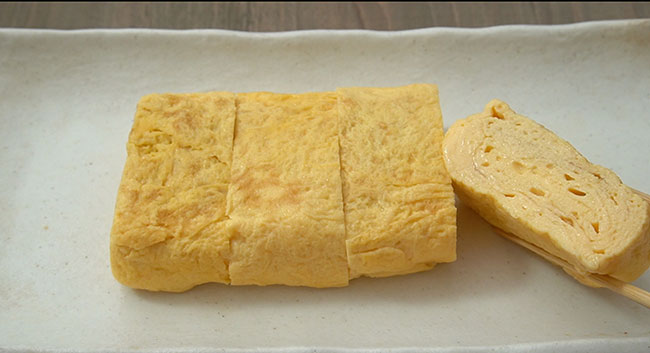

シリーズのタイトルは全て料理の名前で統一。表紙にはお妙が作る旬の食材を使った料理の数々が色鮮やかに描かれています。

坂井さんはどんな思いで『居酒屋ぜんや』シリーズを執筆されたのでしょうか?

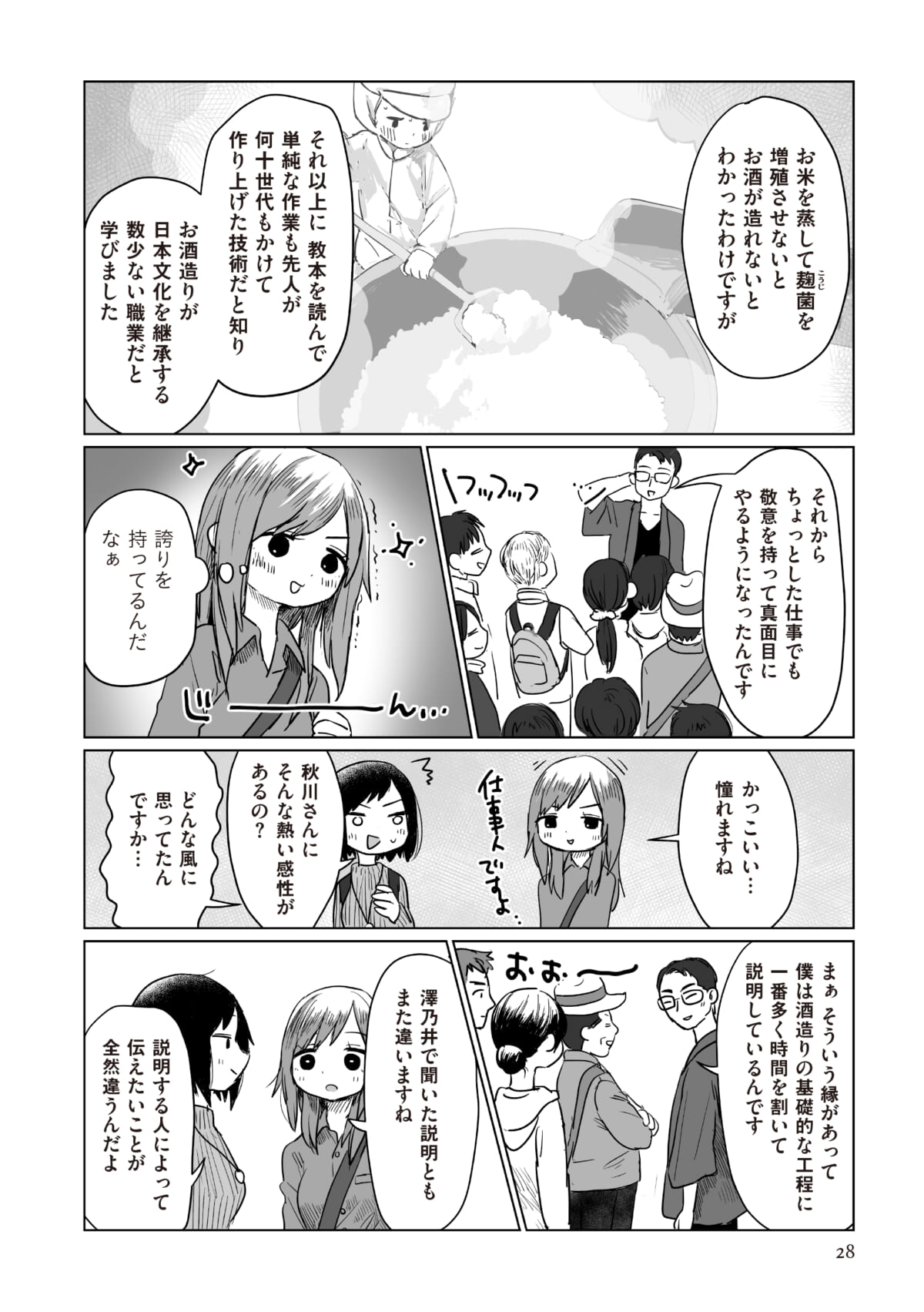

「初めての時代小説、初めてのシリーズ本だったので、急いで江戸時代の資料をかき集めて、もう必死でした。1冊書き終えた時には、全身にじん麻疹を発症して3日間寝込んでしまったんです(笑)。江戸後期の風俗誌『守貞漫稿』や江戸時代の料理本を読んだり、深川江戸資料館(2022年7月まで改修工事中)にも足を運んだりしながら、お妙さんならどんな料理を作るのかしら? と、考え書き進めていきました。主人公のお妙さんも、最初は癒し系の美人女将でしたが、癒してばかりの女もなぁ……と少しずつ、我の強さが出てくるようになりましたね」。

個性豊かな『居酒屋ぜんや』の登場人物たちは、構想中の坂井さんの頭の中で勝手に動き始めるそうで、物語に誰を出すか迷っていると、キャラクターたちから「私はどうです?」と寄ってきてくれるのだとか。そういうキャラクターだからこそ、坂井さんも「お妙さんならこの食材をこうアレンジするはず」というように、次々と料理のアイデアが湧いてくるそうです。

料理はもちろん、恋模様や物語を覆う大きな謎と、いろいろな読み方が楽しめる『居酒屋ぜんや』シリーズ。多くのファンを獲得していますが、ひとくちにファンといってもいろんな方たちがいるようです。

「お陰様でたくさんのファンの方に支えられていまして、『もっと料理のシーンを増やして!』『はやく二人の恋愛を進展させて!』『恋愛はいいから、謎を解いてくれ〜』と読む人によっていただく感想が様々で、書いている私としても面白かったです。新しいシリーズでは、若い世代のお花ちゃん、そして熊吉を中心に話が展開されると思うので、登場人物たちがどんな動きを見せてくれるのか私自身も楽しみなんです」。

「時代小説」と「酒」の今も昔も変わらぬ、おいしい関係

シリーズ第1作から居酒屋ぜんやでは、「置き徳利」という今でいうところのボトルキープのような制度が登場します。

只次郎の頭についに妙案がひらめいた。

「そうだ、お妙さん。置き徳利という制度を作ってみませんか」

「はぁ。なんでしょうか、それは」

酒屋の通い徳利*を元に考えついた案である。客は一升なり五合なりの徳利で、先に酒を買ってしまうのだ。まとめ買いをするぶん、値は少し下げてやるといいだろう。その徳利を、店で預かっておくのである。(『ほかほか蕗ごはん 「冬の蝶」 』より引用)

*通い徳利:酒屋が貸し出していた陶磁製の小売用容器

これは当時「日本初のボトルキープをぜんやでやりませんか?」という編集者の提案から実現されたものだとか。

坂井さんは「お酒はそんなに強くない」とおっしゃっていましたが、みますやの料理に促されどんどんお酒が進みます。普段はどんなお酒を楽しんでいるのでしょうか?

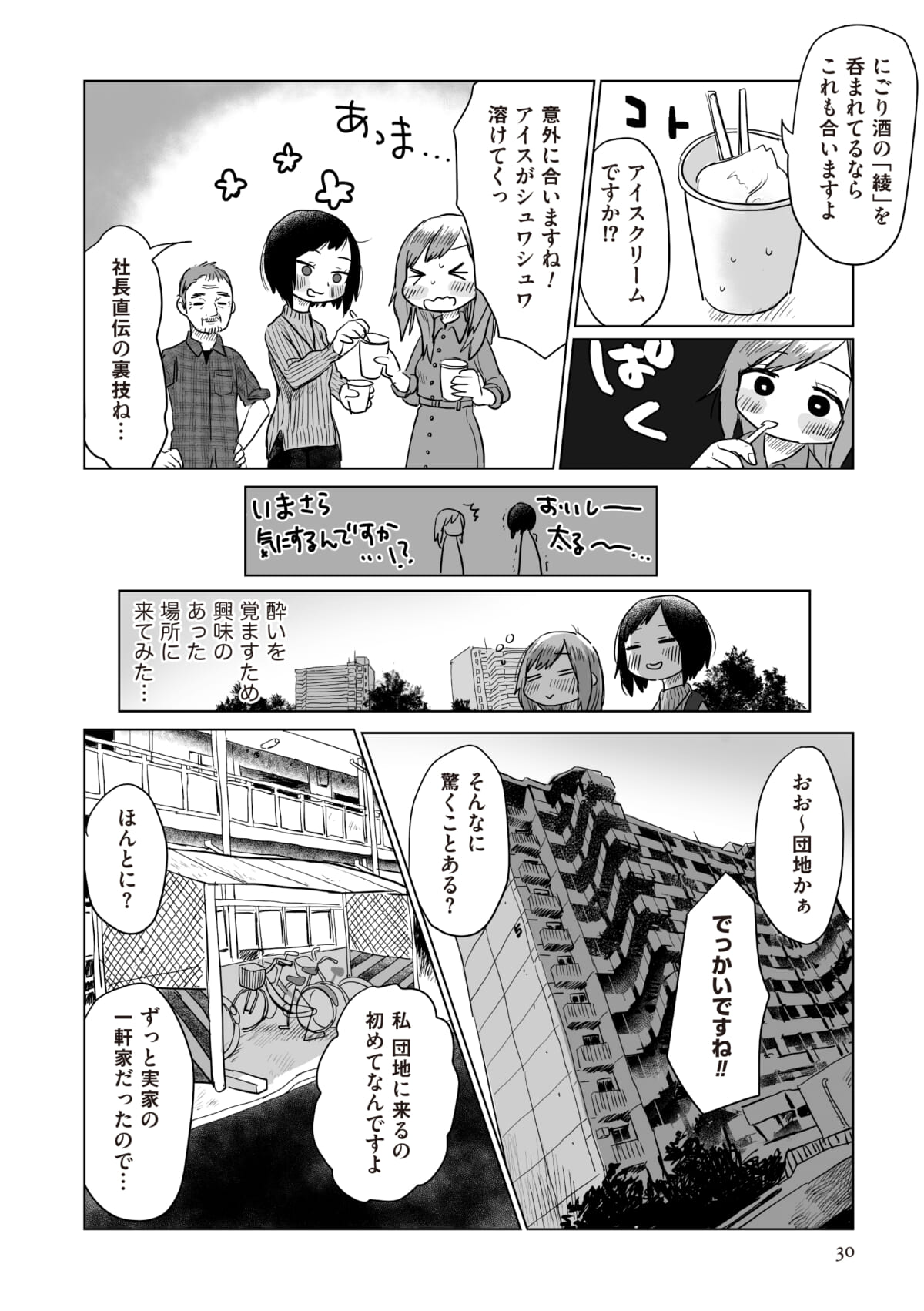

「好きなのは日本酒。辛口や甘口など何を飲んでも美味しいんですよね。昔は、甘いカクテルとかを飲んでいたんですけど、秋刀魚の肝を食べられるようになったあたりから日本酒が美味しいなぁと感じるようになりました。そこからは、居酒屋でもお家でも、晩酌程度ですがお酒を楽しんでいます」。

「もうなくなってしまった居酒屋なのですが、 お店で厚揚げを揚げているところがあって。揚げたての厚揚げに、葱と鰹節に生姜、醤油をちょっとかけるだけで絶品でした。和洋中どれがいい、このお酒がないとダメなんて自分の中にルールはなくて、看板メニューじゃなくても。ちょっとした料理を美味しく楽しめるそんな居酒屋が好きですね」。

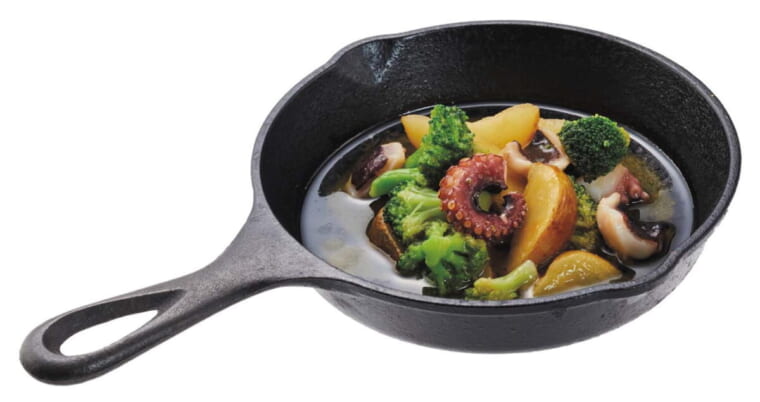

『居酒屋ぜんや』シリーズでお妙さんが作る料理も、坂井さんが好む“ちょっとしたもの”が続々と登場します。

冬だからこそ、青菜は欠かしたくないところ。沸騰した湯に小松菜と春菊をサッと放つ。

茹で上がってから、これだけでは口当たりが物足りないと、葱を細く切って軽く湯通ししたものを加えてみた。

少量の醤油で醤油洗いをし、生姜汁と味醂を回しかければーー。

「うん、美味しい」

味見をして、満足げに頷いた。(『ほかほか蕗ご飯 「六花」』より引用)

ご自宅でも晩酌を楽しまれるという坂井さん。どんな肴とお酒を楽しんでいるのでしょうか?

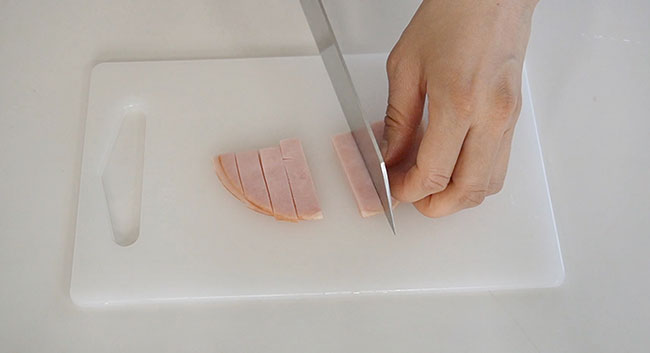

「春菊が大好物なので、この時期は生の春菊とカリカリに炒めたベーコンをオリーブオイルと塩胡椒で合わせたものをつまみに、日本酒をいただきます。あとは柿のマリネと合わせたサラダや、白和えもいいですよね。寒い日には、お鍋をつまみに、夫と少量の日本酒を1本空けるくらいの程度ですが、晩酌していますよ」。

お話を伺っていると、和服を着た坂井さんが『居酒屋ぜんや』のお妙に見えてきました。お酌をしてもらって、少しずつ空気も温かく感じられるようになったところで、おすすめの時代小説をご紹介いただきました。

【酒噺オススメ記事はコチラ】

蕎麦屋で粋に一献“蕎麦屋飲み”の噺

坂井希久子が厳選!

今読みたい、お酒と共に楽しむ時代小説3選

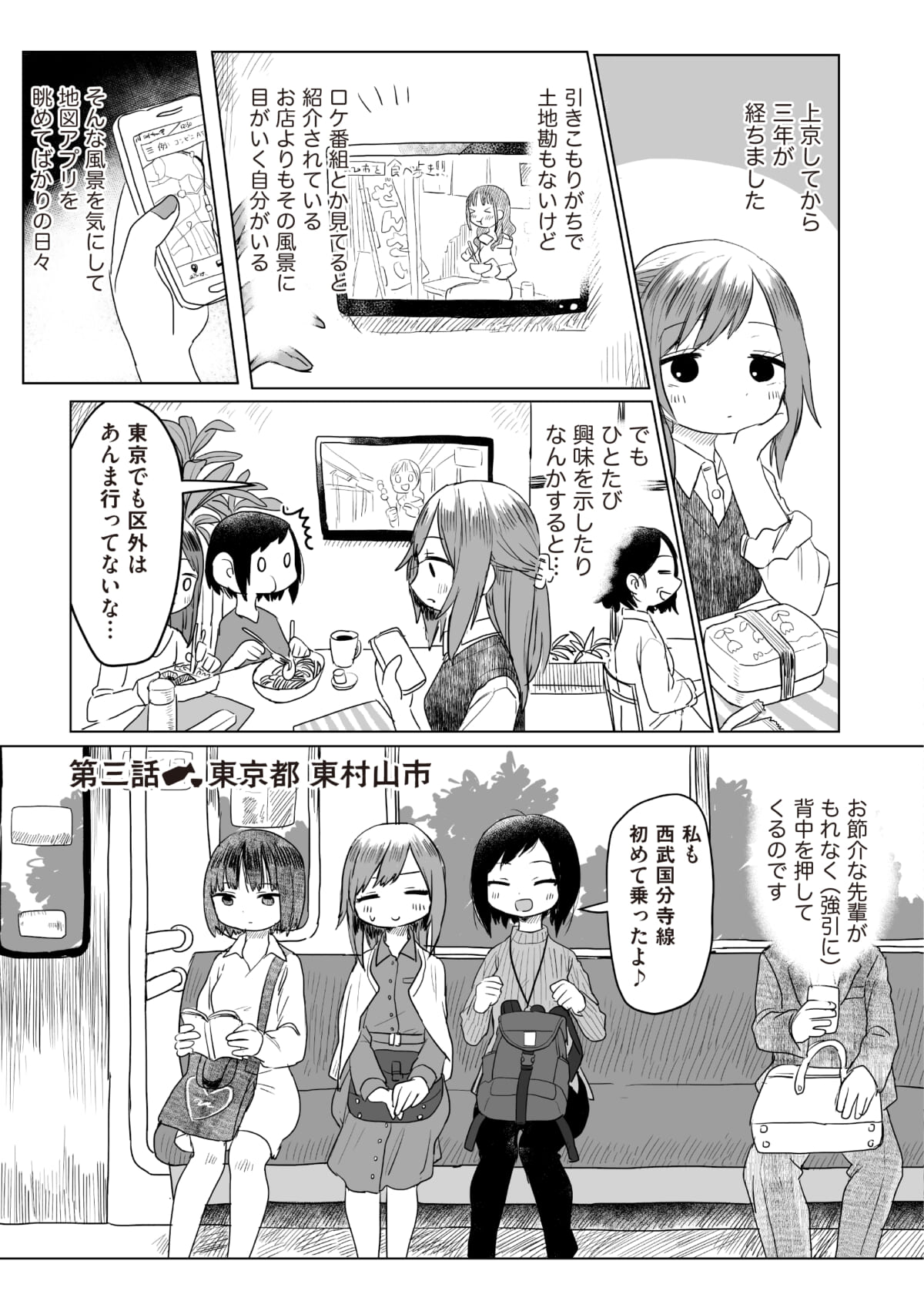

時代小説と聞くと、侍同士の切った張ったや大名家の陰謀を暴くなど、渋いイメージがありました。しかし、最近は女性の書き手も増えて、小説ビギナーや読書好きな若い女性たちが気軽に手に取れる作品も多く出てきています。

今回は、坂井さんが厳選した、今読んでおきたい時代小説を3冊と、その時代小説に合うお酒をご紹介いただきました。

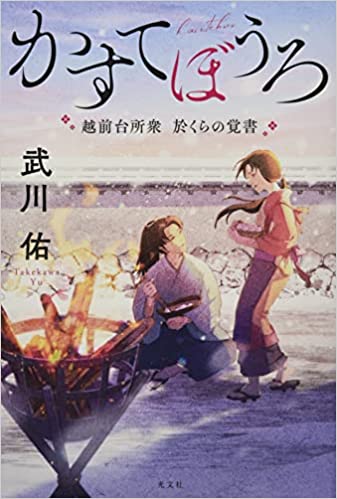

『かすてぼうろ〜越前台所衆 於くらの覚書〜』武川 佑・著

関ヶ原前夜、田舎育ちの主人公・於(お)くら(13歳)は、越前府中城の台所衆として働くことに。出会いと別れを繰り返し、乱世の中成長していく主人公。おいしそうな料理と真っ直ぐな於くらの思いが心を揺るがす時代グルメ絵巻。

「戦国時代が終わって、江戸時代になったくらいのまだまだ料理方法が少ない時代の料理が描かれています。この時代で料理ものが来たか! と驚きましたが、最終的には家康公まで出てきます。江戸時代初期なので、日本酒の「にごり酒」などが合うかなと思いセレクトしました」

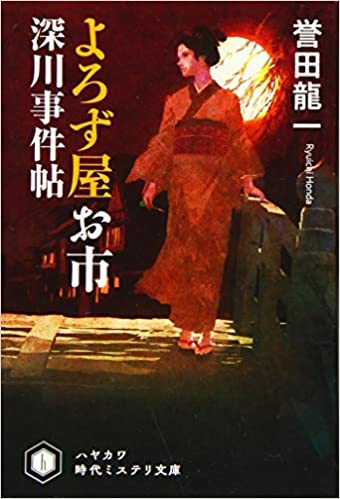

『よろず屋お市 深川事件帖』誉田 龍一・著

幼いころに両親を亡くし、腕利きの岡っ引きだった万七に引き取られた主人公のお市。万七はよろず屋に身を転じるが、ある日、不審な死を遂げ、お市が稼業を継ぐことに。江戸の私立探偵お市が活躍する『よろず屋お市』シリーズだったが、2020年3月、著者の誉田 龍一さんがこの世を去られたため、物語が完結しないまま終了となってしまった。

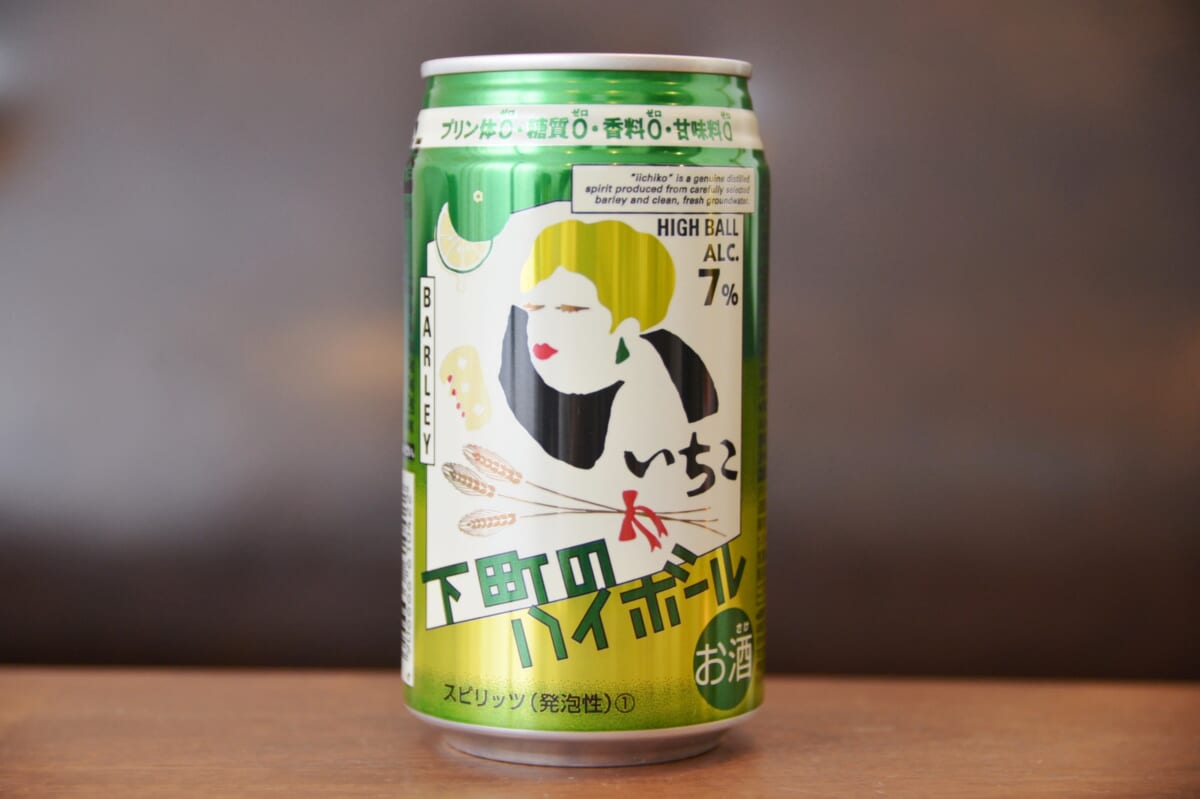

「このシリーズ本当に良くて……もっと続きが読みたかったです。寡黙なお市ちゃんが本当に恰好よくて、ハードボイルドな時代小説になっています。この粋な恰好よさには、辛口の日本酒もいいけれど、ウイスキーやハイボールも似合うと思いますよ」

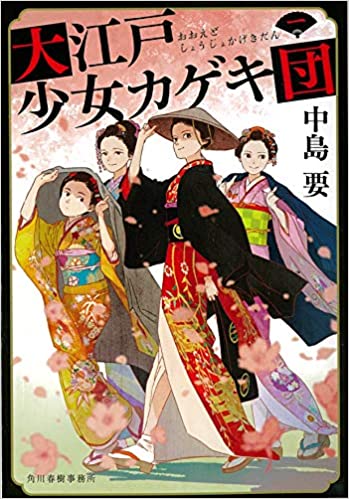

『大江戸少女カゲキ団』中島 要・著

江戸・両国を舞台に、身分を隠しながら仲間と共に娘一座「少女カゲキ団」を結成した主人公の芹(せり)。身分制度が厳しい江戸時代に、必死に夢を追いかけ芝居に情熱を注ぐ少女たちを描いた時代小説。夢に向かうひたむきさは、昔も今も変わらないのだと、主人公たちと同世代の女性たちはもちろん、夢を忘れかけた大人も心揺さぶられるシリーズだ。

「江戸時代に宝塚のようなカゲキ団があったらという想定で描かれた時代小説です。登場人物の女の子たちがすごく可愛くて楽しい。まだ時代小説を読んだことのない女性が初めて読むのにもおすすめですね。お酒も「澪」のような少し甘めのスパークリングの日本酒でほんのり酔えば、そんな雰囲気を楽しめると思います」

『居酒屋ぜんや』も時代小説界に明るい光を取り入れ、読者層を広げたシリーズのひとつ。これから時代小説を読んでみたい、新しい読書体験を楽しみたいという方にもおすすめです。小説片手に一杯やれば、『居酒屋ぜんや』の常連客のひとりになった気分を味わえるはず。今も昔も変わらない人情に触れ、心から温まることができるでしょう。

【酒噺オススメ記事はコチラ】

「落語」と「酒」の美味しい関係の噺—お酒大好き! 料理も得意! 実力派・橘家文蔵が選ぶお酒が楽しくなる落語4選

<取材協力>

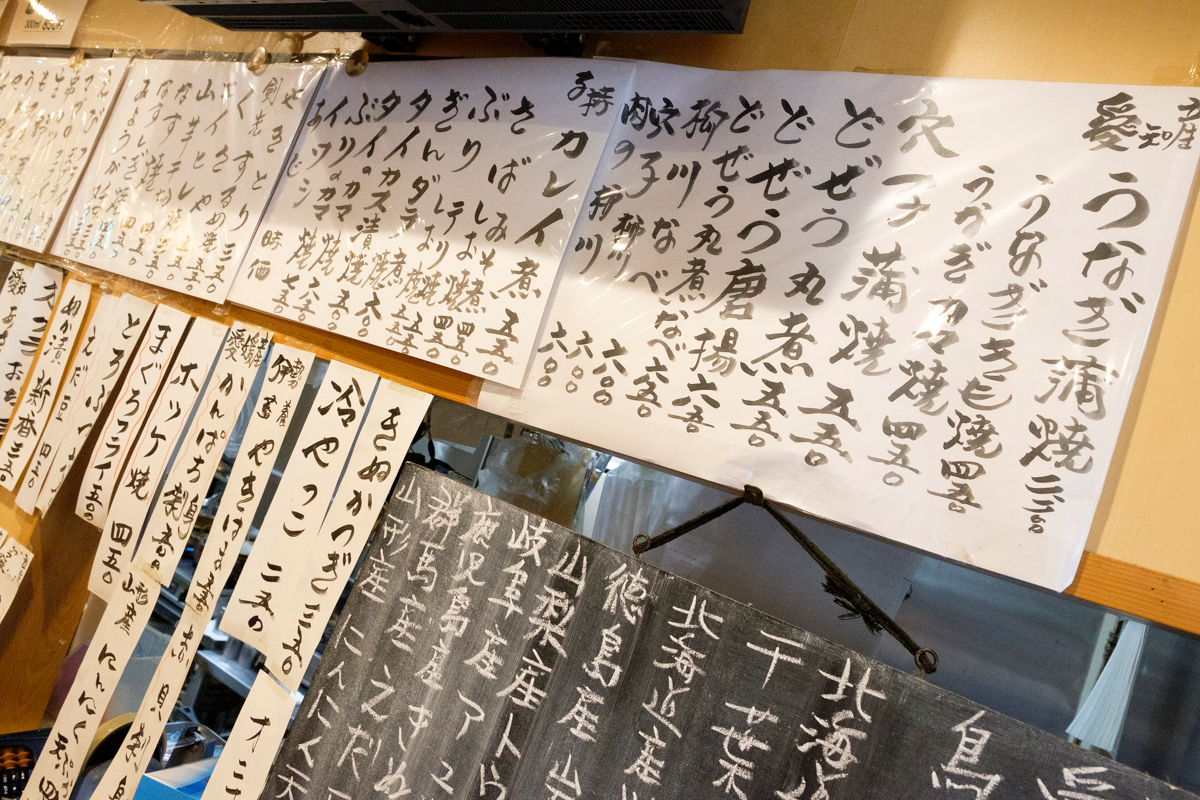

みますや

住所:東京都千代田区神田司町2-15-2

営業時間:月〜土曜日11:30〜13:30/17:00〜22:30(ラストオーダー22:20)

定休日:祝・日曜日

※価格はすべて税込みです

※営業時間等に関しましては、店舗にご確認ください(取材日:2021年11月30日)

記事に登場した商品の紹介はこちら▼

・松竹梅白壁蔵「澪」スパークリング清酒