いきなりですが最近、編集部では思うことがあります。炭酸水の「惰性飲み」してません?

炭酸の抜けてしまったものやぬるくなったものをダラダラと飲んだり、口寂しいからお口の刺激として飲んでいたり。最近の炭酸は強炭酸が多くて、時間が経っても爽快感を楽しめる商品が多いですし、常温で飲んでも美味しい。が、「美味しい炭酸水を美味しいまま飲みきる」という行為も大切にしたいと思いません?

というわけで、今回編集部でオススメしたいのが、キリンビバレッジの「yosa-soda(ヨサソーダ)」。500mlが多い炭酸水ジャンルでは珍しい190mlの飲みきり缶タイプです。本記事では、元サッカー日本代表で、現在は腸をテーマに解析事業を行うオーブ株式会社の鈴木啓太さんに「yosa-soda(ヨサソーダ)」を様々なシーンで飲用してもらいました。

【今回紹介する商品】

キリンビバレッジ

yosa-soda(ヨサソーダ)

甘くないカロリーゼロの無糖強炭酸水。190mlの缶に入った使いきりサイズが特徴で、強炭酸の爽やかさを最後まで楽しめます。また、190mlサイズなので収納性に優れるのも特徴。冷蔵庫やラックに保管する際もスペースを取らないのがうれしいポイントです。通販限定で、AmazonやLOHACOなど様々なECショップで購入可能。

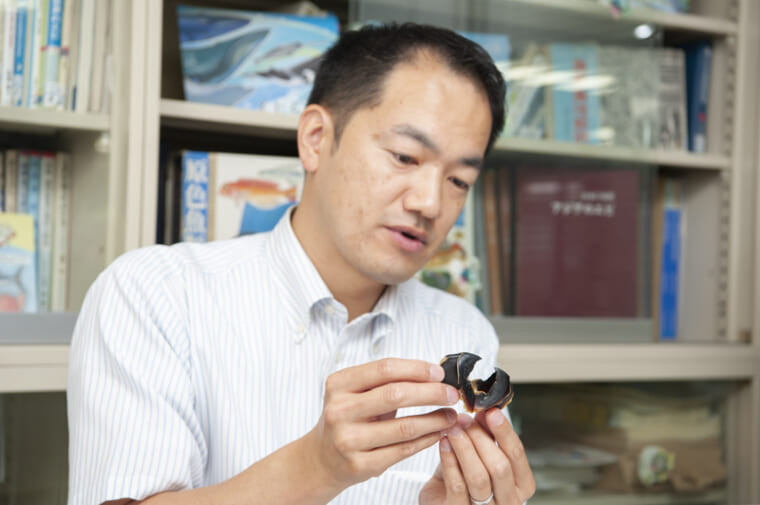

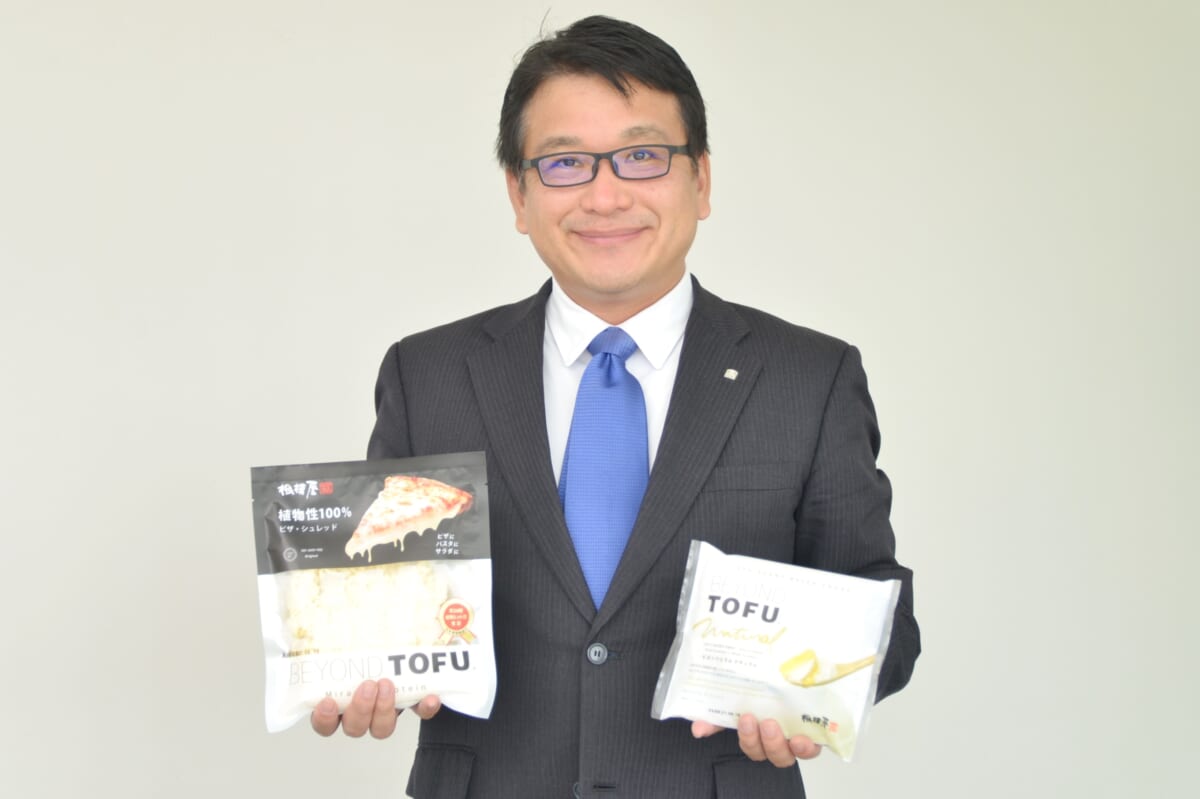

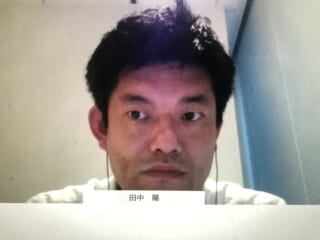

【試した人】

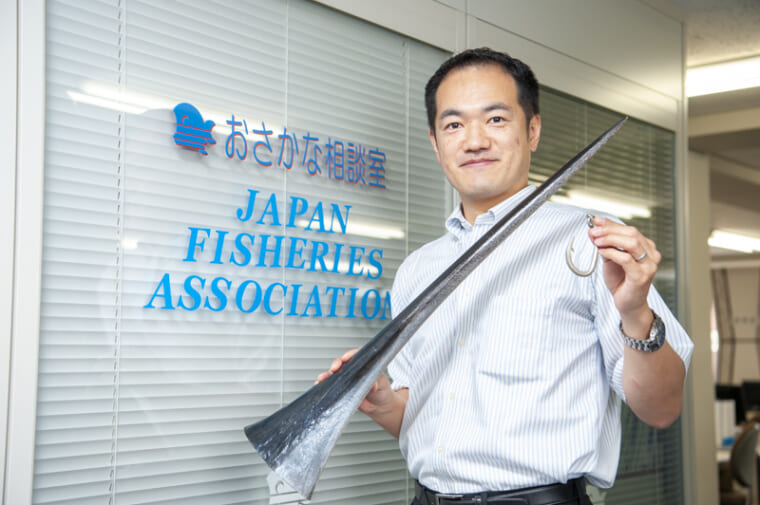

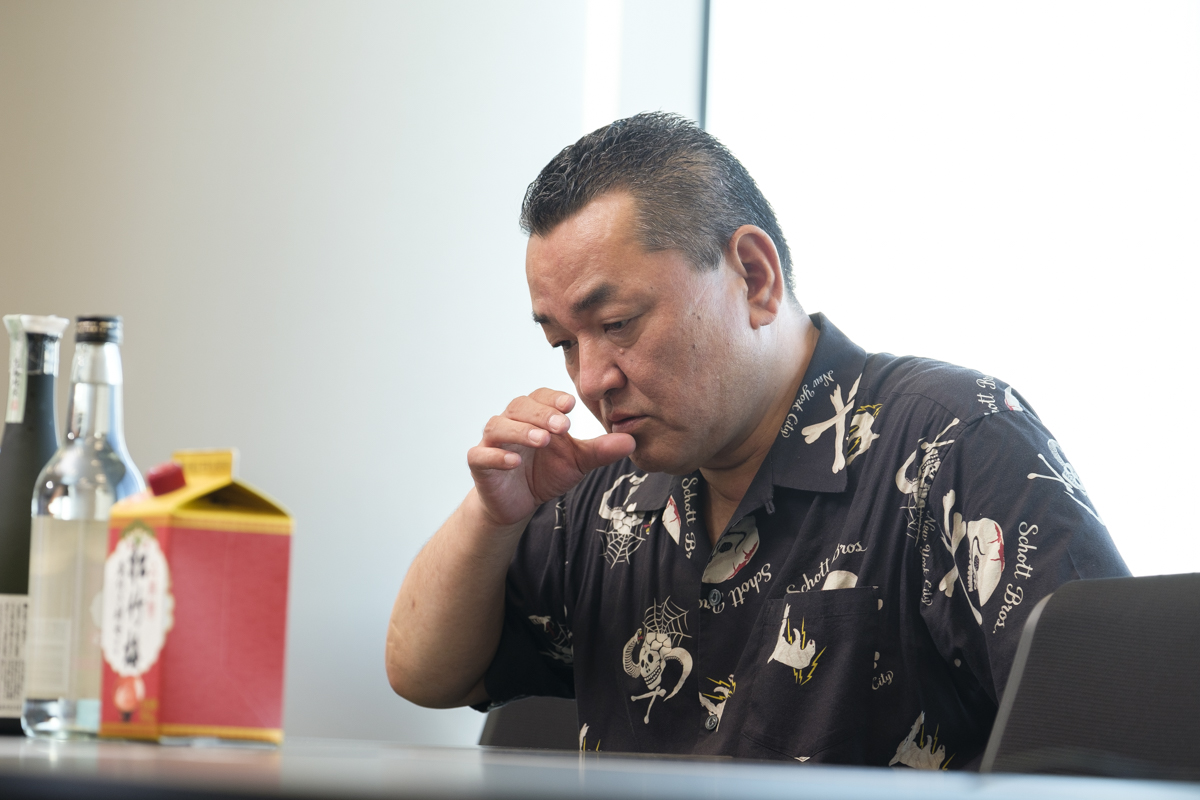

鈴木啓太(すずき・けいた)

1981年7月生まれ、静岡県出身。元サッカー日本代表。2000年に浦和レッズに入団。06年のJリーグ優勝などに貢献し、15年に現役引退するまで浦和レッズに欠かせない選手として活躍。現在は、アスリートの腸内細菌を研究するAuB(オーブ)株式会社の代表取締役を務めている。

【その1】運動後にシャキッと意識を切り替えるのにぴったり

トレーニングとしてだけでなく、気持ちをリフレッシュするためにも、身体を動かすことは欠かせない、と語る鈴木さん。まずは朝のランニング後を想定して、ヨサソーダを試してもらいました。

――いつもトレーニングは決まった時間にされてるんですか?

鈴木:朝、仕事前や朝食前にトレーニングに出かけますね。近くのジムに行ったり、川沿いをランニングしたりと、その日によってメニューは変わります。できなかった場合は、帰宅後に身体を動かすようにしていますね。

――運動中はいつも何を飲まれていますか?

鈴木:トレーニング中は、BCAAなどのスポーツドリンクを飲んでいますよ。でもトレーニング後は、リフレッシュもかねて炭酸水を飲みたくなりますね。イッキ飲みをするというよりは、二口、三口飲んでシャキっとしたいです。たくさん飲むとお腹いっぱいになってしまうんですよ(笑)。

――そういった時に、このヨサソーダはいかがでしょうか?

鈴木:この缶はちょうどいいサイズですね! 飲みきれるところが便利です。500mlペットボトルの炭酸水だと、一度に全部飲みきれないことも多い。でも、数回に分けて飲むことになると、その間に炭酸が抜けていきますし、ぬるくなってしまうこともあって……。

――運動後に飲むなら、冷えた状態の美味しいソーダがいいですよね。

鈴木:炭酸は鮮度が命だと思うんですよね。

――お待たせしました。こちら、ぜひ飲んでみてください!

鈴木:(ゴクッ…)んん! 炭酸が強めでいいですね! キンキンに冷えていて、さらにキリっとした味わいになっています。味がついている甘い炭酸水はあまり飲まないのと、こうしたスッキリとした無糖の強炭酸が、運動後にはフィットしますね!最高です。

【その2】ビジネスタイムの気分転換に

鈴木さんは、会社の代表ということもあって分刻みのスケジュール。そして多くのビジネスパーソンと同様に、現在はリモートワークも多いそう。そんななかで、在宅勤務のお供としてのヨサソーダの実力は?

――コロナ禍になって以降の仕事スタイルは変わりましたか?

鈴木:はい。最近でこそ、出社する機会も増えてきましたが、昨年は基本的にリモートワークでほぼ自宅にいました。快適に仕事に集中できた期間でもありました。ただ逆に、移動時間がなくなって、会議もオンラインになって、効率的になりすぎた部分もありますね。

――ずっと自宅で過ごしていると切り替えが難しいですもんね。鈴木さんは気分転換したいときは、何をされていましたか?

鈴木:散歩やトレーニングですね。身体を動かすことはやはり僕の中で、一番の気分転換です。運動している時って、そこに集中できるので、余計なことを考えなくていいんです。だから、逆にリラックスしている状態になるんですよね。わざとシンプルな状況を作り出して、仕事以外のことにフォーカスする時間があるといいと思います。

――ぜひ実践したいと思います。

鈴木:ただ、忙しいと出かけられないこともあるのでね。そういうときには、ヨサソーダのような刺激を与えてくれる炭酸水を飲んで軽く気分転換するというのも、良いかもしれないですね。

――このヨサソーダは、コンパクトサイズなので冷蔵庫にストックしておいても、場所を取らないメリットがあるんです。

鈴木:確かにそうですよね。家族がいると、1本の2Lペットボトルの炭酸水をみんなで飲むこともあるんですが、炭酸が抜けやすくなってしまうのが問題で……。でも、ヨサソーダなら冷蔵庫に入れておいて、1人1本ずつ分けられるのがいい。使いきりだから衛生的も安心ですよね。

――ここまで話を伺って、鈴木さんは強炭酸好きとお見受けします。

鈴木:そうなんですよ!炭酸は強ければ強いほど好きですね。なので、ちょっとでも炭酸が抜けてしまって、おいしく飲み続けられないのは悲しくて……。ヨサソーダなら、必ず爽快な炭酸が味わえるので安心感がありますね(笑)。

【その3】食事の邪魔をしないから万能です

鈴木さんは、腸内環境を解析する事業を行なっているので、インプットとなる食事に関してもこだわりをもっています。無糖で食事の味を邪魔しないヨサソーダを一緒に味わっていただきましょう。

――食事でのこだわりやルールはありますか?

鈴木:基本的には栄養のバランスがすべてですね。でも一度の食事では、摂取できない栄養も当然あると思うんです。なので、1日単位の食事の中でバランスを考えるようにしていますね。

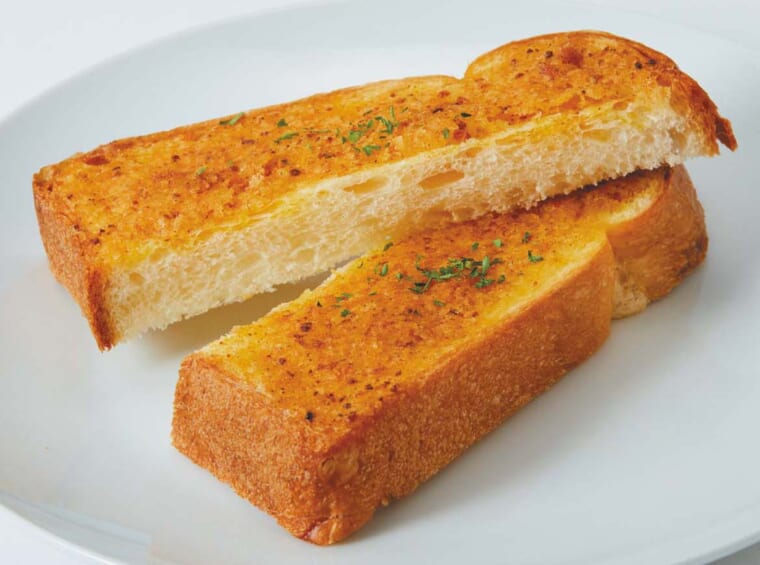

――食事の時は、ヨサソーダはいかがでしょう?

鈴木:炭酸は食事のときもよく飲むんですよ。ヨサソーダのような無糖炭酸水なら、食事シーンにもマッチするのでいいですよね。

【その4】お子さんとアレンジレシピなんてどう?

2児の父でもある鈴木さんはお子さんとのコミュニケーションも大事にされています。というわけで、ここではお子さんと一緒に楽しめそうなヨサソーダのおすすめアレンジレシピを試してもらいました。

――今度は、ヨサソーダを使ったアレンジレシピとして「フルーツポンチ」を用意させて頂きました。甘いものは食べられますか?

鈴木:現役の頃はよく食べていましたけど、最近は減りましたね。でもフルーツは大好きですよ。糖分を取るとしたら、ビタミンも一緒に摂った方がやはりいいですから。子どもたちもフルーツは大好きなので、これは食べさせてみたいですね。

――お子さんと一緒にお料理はされるんですか?

鈴木:そうですね。僕が作って食べさせることはあるのですが、一緒にはないかもなぁ…。妻と子どもたちは料理を一緒にしてるのですが、僕と子どもたちだけだと多分大変なことになってしまうので(笑)。でも、このアレンジレシピなら手軽で、一緒にできそうでいいですね(編集部補足:アレンジレシピはコチラ)

――ちなみに、お子さんは炭酸系やジュースは飲みますか?

鈴木:12歳の上の子はあまり飲まないんですが、7歳の下の子はよく飲みますね。サイダーとかジュースとか飲みたがるんです。でも、たくさんは飲めないのでね。このヨサソーダの量は子どもにとってもちょうどいいのかもしれませんね。

――お子さんが無糖炭酸が苦手でしたら、はちみつやジュースと割って飲むこともできるので、いろいろ実験しながら楽しんでほしいです。

【その5】お風呂上がりはもちろん、入浴中の相棒にもどうぞ

最後は、お風呂上がりの一杯に冷えたヨサソーダを飲んでもらいたい! でも、実は鈴木さん、炭酸水をちょっと変わったタイミングで飲んでいるようで……!?

――鈴木さんは、お風呂上がりの一杯は、お酒など何か飲まれるんですか?

鈴木:いや、お風呂上がりはお酒って気分にはならなくて……。それこそ、すっきりしたいので炭酸水を飲みますね。なんなら、お風呂場に炭酸水を持っていってますよ!

――え!お風呂場にですか?

鈴木:そうなんです。お風呂に浸かりながら炭酸水をよく飲むんですよ。

――長風呂派なんでしょうか?

鈴木:いえ、その逆なんです(笑)。お風呂に長く浸かるのが苦手なので、少しでも湯舟に入っていられるようにと、飲み物を途中で飲んでリフレッシュしているんです。浸かって、少ししたらお風呂の縁に座って休憩して……を繰り返したり、交代浴したり。その時に炭酸水は必須アイテムですね。でも、どちらかというと、ヨサソーダはキンキンに冷やしておいてお風呂から上がったら、カッと飲みたいタイプですよね。

――たしかにそうですね。イッキに飲み干せるものなので。

鈴木:あ……僕わかりました。これサウナの後がいいですよ。整っている時に!(笑)

――確かに!ぴったりじゃないですか!

鈴木:サウナ後、これがあれば気持ちよく整えそうですね……totonoi-soda(ととのいソーダ)で、僕プロデュースで販売していいですか?

――それは売れちゃいそうです!

【まとめ】生活の中に馴染みやすい形で「刺激」を与えてくれる

――ヨサソーダを5つシーンで試して頂きました。まとめをお願いします!

鈴木:さまざまな種類の炭酸水がある中で、より手軽に生活にフィットする形で飲み続けられるのが、このヨサソーダのいい部分だな、と思いましたね。そもそも無糖の炭酸水でこのサイズの缶はいままで見たことがありませんでした。貴重な存在だと思います。

――飲みやすい、使いやすいパッケージは大きなメリットですよね。

鈴木:見た目のデザインもおしゃれでいいですよね。炭酸を一番おいしい状態でスパッと飲みきることを実現していることも、このパッケージのメリットとして重要なことですよね。昔は、炭酸を仕事中や食事中に飲む文化って日本にはなかったと思うんです。それがいまではニーズが細分化されるところまで来ている。ヨサソーダは日々の生活の中により馴染みやすい形で「刺激」を与えてくれる、そういった存在の商品だな、と思いましたね。これからもぜひ自宅にストックして飲み続けたいです。

もう鈴木さん、編集部が思っていることも含めて、全部語っちゃってくれました。冒頭で触れましたが、「なんとなく惰性で口に運ぶ炭酸水生活」を送っている人は、ヨサソーダをぜひ手に取ってみてください。オンとオフの境目がなくなり、似たような毎日が続く日常になった時代には、自ら積極的に区切りをつけることが大事。日々の生活を切り替えてくれる「スイッチ」になる飲み物という点で、ヨサソーダは炭酸水という範疇を超えて、生活に価値を与えてくれる飲み物といえるでしょう。

改めて本製品は、通販限定商品。オリジナルデザインの箱に190ml缶を1箱30本入りでお届けしてくれるので、まとめ買いにピッタリです。

まとめ:kitsune 撮影:石上 彰 ヘアメイク:TOYO スタイリング:宮崎 司

●衣装クレジット

【その2のシーン】ジェントルマンプロジェクトのセットアップ/3万9800円、同カットソー/8000円(ジェントルマンプロジェクト)、10アイヴァンの眼鏡:6万3800円(コンティニュエ)、オメガのヴィンテージ時計:17万3800円(コンティニュエ エクストラ・スペース)【その3、4のシーン】エム シンガーのカットソー/1万780円、イカイのデニム/2万8600円(シップス 銀座店)、10アイヴァンの眼鏡/7万400円(コンティニュエ)【その5のシーン】ジェントルマンプロジェクトのカットソー8000円、同ショーツ7300円(ジェントルマンプロジェクト)、その他スタイリスト私物

コンティニュエ 03-3792-8978

コンティニュエ エクストラ・スペース 03-3792-8979

シップス 銀座店 03-3564-5547