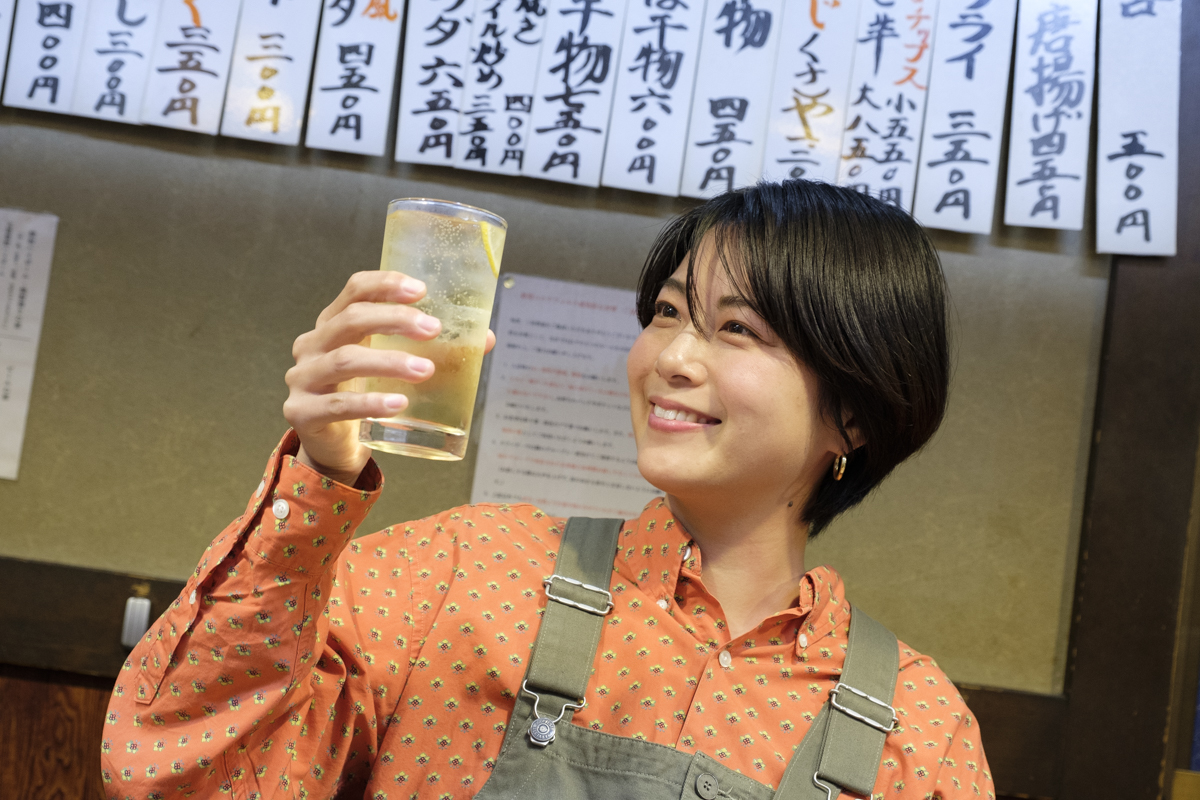

〜玉袋筋太郎の万事往来

第6回 和菓子担当バイヤー・畑 主税

全日本スナック連盟会長を務める“玉ちゃん”こと玉袋筋太郎が、新旧の日本文化の担い手に話を聞きに行く連載企画。第6回のゲストは、全国1000軒以上の和菓子店を駆け巡り、食べた和菓子の種類は優に1万を超える髙島屋全店の和菓子担当バイヤー・畑 主税(はた・ちから)さん。社会人になるまで、ほとんど甘い物を口にしなかった畑さんが、なぜ和菓子のカリスマバイヤーになったのか。その驚くべき経歴と圧倒的な人間力に玉ちゃんが迫ります!

【公式ブログ「和菓子魂!」】

http://blog.livedoor.jp/wagashibuyer/

公式Twitter:@wagashibuyer

(企画撮影:丸山剛史/ライター:猪口貴裕)

甘いもの一切禁止!? の幼少時代

玉袋 まず何といっても「主税(ちから)」って名前が素晴らしいですよね。

畑 ありがとうございます。正しく読めない方が多いんですよ。

玉袋 競輪選手にも飯尾主税というのがいるしね。いきなり横道に逸れちゃいましたけど、事前に資料を読んだら、畑さんは甘いものを食べさせてもらえない環境で育ったんでしょう。

畑 「肉と甘い物は放っておいても好きになるから、小さいころから食べなくていい」という両親の考え方で、好き嫌いがないように、野菜や魚が中心の食生活で育てられたんです。

玉袋 正しい食育ですよ。

――ご両親も甘い物は食べていなかったんですか?

畑 見たことがないですね。

――子どものころの好物は何だったんですか?

畑 今も変わらないのですが、たらこ、数の子、いくらなどの魚卵系が好きです。あと3歳のときに、甘えびを50匹ぐらいつまみ食いしたのを憶えていますね。

玉袋 甘いプリンじゃなく、プリン体だらけのものが好きなんだ(笑)。

畑 あと、おやつ代わりにちりめんじゃこやさつまあげを食べていました。酒の肴に合うものばかりですね(笑)。

玉袋 俺も遠足のおやつに干したカワハギを持っていたことがあって、「お前すげーな」って先生に言われたことがあるよ。

畑 僕は遠足に、よくお菓子のいかフライを持って行きました。

玉袋 あれは美味いね。うちは近くに角打ちがあって、そこにあらゆるつまみがあるんだ。しかも安くてね。当時はコンビニなんてないから、角打ちに行くのが楽しみでしょうがなかったよ。

――畑さんは家で甘い物を全く口にしなかったんですか?

畑 そうですね。ただ僕はバレンタインデーが誕生日で、その日だけは例外的にチョコレートケーキを買ってくれて、そこで1年分の甘いお菓子を消費する感じでした。

玉袋 それで和菓子のバイヤーをやっているってすごいよね。

畑 髙島屋に入るまで甘い物に全く興味がなかったですからね。酒好きだったので、辛い物ばかり食べていました。

玉袋 俺も飲兵衛だから、そんなに甘い物は食べないんだけど、俺のオヤジが飲兵衛のくせにあんこが好きだったの。それが信じられないって、ちっちゃい頃から思っていた。

――玉袋さんは小さいころに和菓子の思い出はありますか?

玉袋 おばあちゃんが遊びに来ると、いつも「舟和の芋ようかん」をお土産に持ってきてくれたんだけど、それは大好物だったね。俺は新宿育ちだけど、新宿で老舗の和菓子店だと「花園万頭」ぐらいしか思い浮かばないな。

――食以外もご両親は厳しかったんですか?

畑 ゲーム、マンガは禁止でした。

玉袋 厳しっ! 堅い両親だねー。グルメマンガも読めなかったの?

畑 マンガは禁止だったんですけど、テレビを観るのはOKだったのでアニメ版の『美味しんぼ』は観ていました。

玉袋 なるほどー。お父さんが海原雄山みたいに厳しい人だったんだね。

畑 僕自身、家の中で何かをするよりは、虫を捕ったり、魚釣りをしたりするほうが好きだったので、それが厳しいとも思わなかったんですよね。

玉袋 何かを抑圧されたことで、才能が爆発することもあるじゃないですか。そういう人が俺は好きなんですよ。

畑 爆発かどうかは分からないんですけど、虫捕り、魚釣りは大好きで、夢中でやっていました。

玉袋 なかなか和菓子バイヤーの仕事に繋がるようなエピソードが出てこないね(笑)。百貨店との出会いはいつですか?

畑 母が梅田の阪急百貨店に勤めていたので、幼少のころからよく連れて行かれて、母が買い物をしている時間にいつも屋上で待っていました。屋上では魚や植物を売っていて。そのうち自分から「梅田阪急に行きたい」とせがんで連れて行ってもらうようになり、いつの間にか百貨店が好きになりました。

玉袋 ようやく話が繋がってきたね。昔、新宿の百貨店で屋上のペットショップが充実していたのは伊勢丹。あと小田急のハルク屋上には錦鯉が売っていたんだ。

畑 今は東京の百貨店から軒並みペットショップが消えてしまいましたよね。西武池袋本店の屋上にはフィッシュショップが残っていて、いろんな種類の金魚がいて、上京当時はよく足を運びました。

――百貨店で働こうと思ったのはいつごろですか?

畑 大学時代に就活を始めてからです。百貨店は身近な存在でしたからね。

玉袋 身近な存在とはいえ、百貨店で一つのポジションを掴むのって大変じゃないですか。俺の友達で百貨店に就職した奴がいたけど、面白みを感じる前に辞めちゃったからね。

畑 その時点では、あまり深く考えていなかったんですよね(笑)。

――髙島屋さん以外にも百貨店の面接は受けたんですか?

畑 幾つか受けて、3社から内定をいただきました。

――どうして髙島屋さんを選んだんですか?

畑 僕が入社した当時の髙島屋は、売上高がトップクラスでありながら、エリア別でみると1番手でないところもあって……。そこで、個人的に、追われる立場よりも、追いかけるほうが面白いなと思って髙島屋に決めました。

玉袋 追いかける立場のほうが、かき回しがいがあるしね。

1年かけてお店のお菓子を端から端まで食べる

――2003年4月に入社して、新宿店の食料品売場に配属されますが、希望の部署だったんですか?

畑 そうですね。魚が好きでしたから生鮮食品売場に行って、船に乗って魚を捕りに行きたかったんです。面白そうじゃないですか?

玉袋 船に乗るなんてことができるんですか?

畑 そういうケースも時々はあります。僕ともう一人の新入社員の女性が食料品売場の配属ということで呼ばれて、一人はお酒売場、もう一人は洋菓子売場ということだったのですが、その女性はお酒が飲めないし、僕は甘い物を食べないので、自分はお酒売場かなと思っていたら、反対だったんですよ(笑)。

――洋菓子売場に決まったときは、かなりショックを受けたそうですね。

畑 それまでほとんど洋菓子を食べたことがなかった上に、生クリームが苦手でしたからね。そのとき約10年ぶりに生クリームを食べました。住めば都で配属されてからは、むしろ好きになりましたが、当時はイチゴも嫌いだったのでショートケーキは僕にとってはハードな組み合わせでした。

――それでも毎日のように洋菓子を食べながら研究を重ねていくうちに、洋菓子ブランドのシェフと対等に話せるまでになったそうですが、どうして和菓子売場に異動になったんですか?

畑 基本的に髙島屋の新入社員は入社4年目で異動するので、自分もそうだろうと思って、異動を言い渡される前から、お世話になったパティシエの方々に早々とお礼の挨拶をしていたのです。ところがなぜか僕についてはその年の異動はなくて、いろいろな方に挨拶をしてしまった後で、あまりにもバツが悪かったので、同じ売場内の和菓子の担当にしてもらいました。

玉袋 和菓子の世界は暖簾の歴史もあるし、洋菓子よりも気難しい人が多そうだよね。

畑 仰る通りです。

玉袋 どうやって懐に入っていったんですか?

畑 洋菓子のころから変わらないのですが、そのお店のお菓子を端から端まで食べます。和菓子は四季や歳時記にあわせて作られたものが多いので、ひととおり食べ終えるのに1年かかるんですよ。そういう意味では洋菓子よりも大変です。だから、和菓子屋さんに交渉に行くのはほとんどが1年越しです。何も知らないで交渉に行くと、「うちの和菓子を食べていないのに来るな」って心にシャッターを下ろされてしまいますからね。あとはトピックをたくさん持っていないと会話についていけないので、たとえばスポーツにしても野球、サッカー、バレーボール、バスケットボールとひととおり観るようになりました。

玉袋 それは大変だ! それぞれのご贔屓があるから、それに合わせるのも大変でしょう?

畑 毎日、野球なら12球団の試合結果から、誰が二軍に落ちたのかまで全部チェックしています。

玉袋 取引先に応じて宗旨替えをしなきゃいけないんだから大変だわ。

畑 サッカーもJ2までチェックしていますからね(笑)。最低でもスポーツニュース程度の知識は頭に入れるようになりました。他にも映画、ドラマ、音楽、絵画、能、琴、三味線などをチェックしています。野球のシーズン中は、仕事が終わった後にお酒を飲みながらiPadで試合を流しつつ、スマホでドラマや映画を観てます。

玉袋 いやー、耳が痛くなっちゃうな。本来なら芸人もそうでなきゃいけないんだよね。広く浅くでもいいから幅広く知識がないと芸も面白くならないんだよ。

畑 和菓子屋さんとお付き合いをしていく中で気づいたのですが、和菓子屋さんは、いきなりお菓子の話だけをしても全く相手をしてくれない方がいらっしゃるんです。そういうときは、たとえば、お店を訪ねてお部屋を拝見して、お花、壺、置物など、話のきっかけを探すようにしています。そこで「お花がお好きなんですね」とお尋ねして、応じてくださったら「よし!」と(笑)。

玉袋 面白いな~。やっぱり出世する人は違うよ。ショービジネスに近いね。俺も若い頃に、そこまでやっていたら、もうちょっと売れていたかもしれないな。結局、人間相手の商売だからね。今はいろんなことがオートメーション化されているけど、最後は人情あってのやり取りですよ。

畑 和菓子の世界はそれが特に強いですね。

玉袋 ストレスも溜まると思いますが発散はどうしているんですか?

畑 それが仕事に結びつくと思って始めたスポーツ観戦が趣味になって、実際にスタジアムに観に行くのがストレス発散になっています。

注意をしてくれる厳しい方のもとへ足繁く通う

――和菓子を購入するお客さんはどのぐらいの世代が多いんですか?

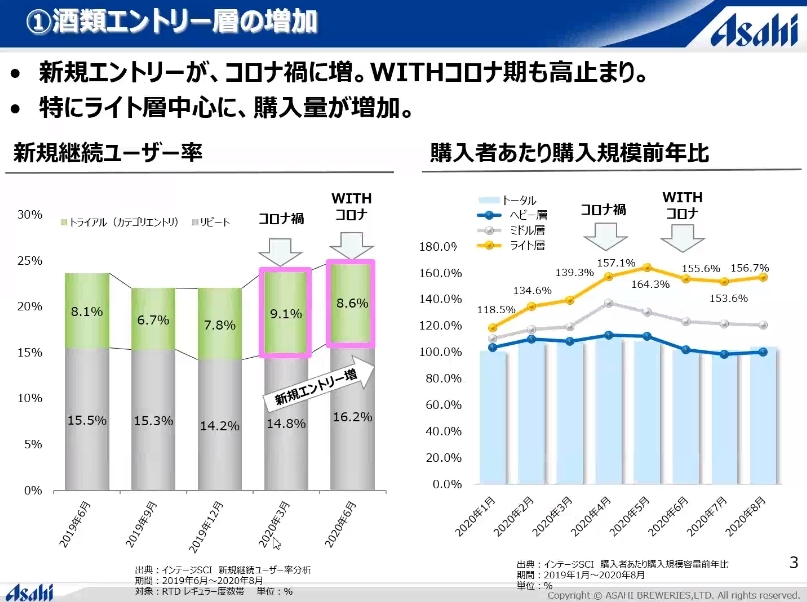

畑 メインは60代以上です。もっと50代以下の方にも食べていただきたいと思っていますが。

玉袋 スナックもメインは50代より上ですから一緒ですね。でも逆に言うと、若い世代に良さを伝えれば、新しい客層を耕せると思ってやっているんですよ。和菓子も若い世代を耕せば、新しい芽が出て来るんじゃないですか。次の世代へのバトンタッチが大切ですから、ここで終わらせてはいけないですよね。

――よくSNSで若い女性が可愛い和菓子の写真をあげていますよね。

畑 最近増えていますよね。2014年9月から老舗和菓子店の若主人を集めた「<ワカタク=若き匠たち>の挑戦」という催事を開催しているんですけど、それをきっかけに30~40代のお客様も増えてきました。

――和菓子職人の年齢も幅広いんですか?

畑 すごく幅広いですよ。親の跡を継ぐ方だと、僕がお付き合いをさせていただいている方の中では、最年少で14歳の方が修業を積んでいますし、上の世代だと、同じく、僕がお世話になっている方の中には100歳代の職人が全国に3人いらっしゃいます。現役でやっている80代、90代の和菓子の職人はたくさんいらっしゃいますからね。

玉袋 もうジェダイだよ。若いジェダイから、100歳代のジェダイまでいるんだね。100歳代の職人と何を話せばいいのか分かんないよ。関東大震災とか第二次世界大戦の話とかかね。

――10代と会話するのも大変そうですけどね(笑)。

畑 その世代の方とカラオケに行っても合わせられるように、乃木坂46やヒゲダン(Official髭男dism)の曲も完璧に歌えるようにしています(笑)。

玉袋 いやいやいや。すごすぎるな。目上の人と話して、「お前いいじゃねーか」って言われるとうれしいものじゃないですか。そういう言葉を人生でどれだけいただけるかが大切だよね。

畑 さすがに100歳代の方は超越していますけど、50・60代の方たちから「ええなぁ」と言われるとうれしいですね。

玉袋 俺も84歳のまむし(毒蝮三太夫)さんに、「いいね」って言われると心の中でガッツポーズだからね。自分が掘った会話の中の穴に、相手を上手く落とすのは腕だよね。そのためには、どれだけ穴を掘っておくかが大切なんですよ。掘れない奴は全然掘れないもん。まむしさんもすごく攻めてくるんだけどさ、すーっと俺が掘った穴に落ちたときに、「お前やりやがったな」って笑顔で言うの。その言葉を聞くと、生きているのが本当に楽しいって感じる。俺の師匠であるビートたけしさん、殿に対しても「おもれーな」「いいじゃん」って言われるがために常にやっているんだ。師弟関係だけど、俺にとっては人生の取引先、一番の太客だね。ぶつかって弾かれたらそれまでだけど、また次は頑張ろうって気持ちになるんだ。

畑 僕も「物足りない、つまらない奴だな」という感じで返されて落ち込むことが多々あります。その日はへこみますけど、次の日にまためげずに行くんです。今でも難攻不落な方はいっぱいいます。でも心のシャッターは決して僕のほうから下ろさないようにしています。

玉袋 さすが!

畑 伺うたびに何か注意をしてくださるような厳しい方のほうが、僕は足繁く通っています。怒られに行くと言いますか、ご注意をいただくことで初心にかえらせていただくということです。京都に行くと、必ず仕事の終わりに伺うところがあって。そこではいつも何か注意をいただきます。しかもお話が終わるまで2時間以上(笑)。

玉袋 喋るほうもすごいや。

畑 ほとんど京都から出る方ではないのに、よく世の中を見ていらっしゃるんですよ。そこではお菓子の話なんてしないですからね。

玉袋 夕方、立ち飲み屋あたりで一人飲んでいると、いい会話をしているおじさんたちがいるんだ。その会話を聞いていると心地いいんだよね。世の中には、そこら中に天才DJがいて、その会話に耳を傾けられるような聴覚を持っている畑さんみたいな人が最後に勝つんですよ。その言葉を拾えないと生き残れないし、自分自身の会話も面白くならないんだよ。畑さんはこうして話しているとほんわかした雰囲気で、戦っているところを一切見せないですけど、打撃も寝技もなんでもできる総合力の高いファイターだね。

玉袋筋太郎

生年月日:1967年6月22日

出身地:東京都

1987年に「浅草キッド」として水道橋博士とコンビを結成。

以来、テレビ、ラジオなどのメディアや著書の執筆など幅広く活躍中

一般社団法人全日本スナック連盟会長

スナック玉ちゃん赤坂店オーナー(港区赤坂4-2-3 ディアシティ赤坂地下1 階 )

<出演・連載>

TBSラジオ「たまむすび」

TOKYO MX「バラいろダンディ」

TOKYO MX/テレビ大阪「人生酒場 唄は夜につれママにつれ」

BS-TBS「町中華で飲ろうぜ」

CS「玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX」

夕刊フジ「スナック酔虎伝」

KAMINOGE「プロレス変態座談会」

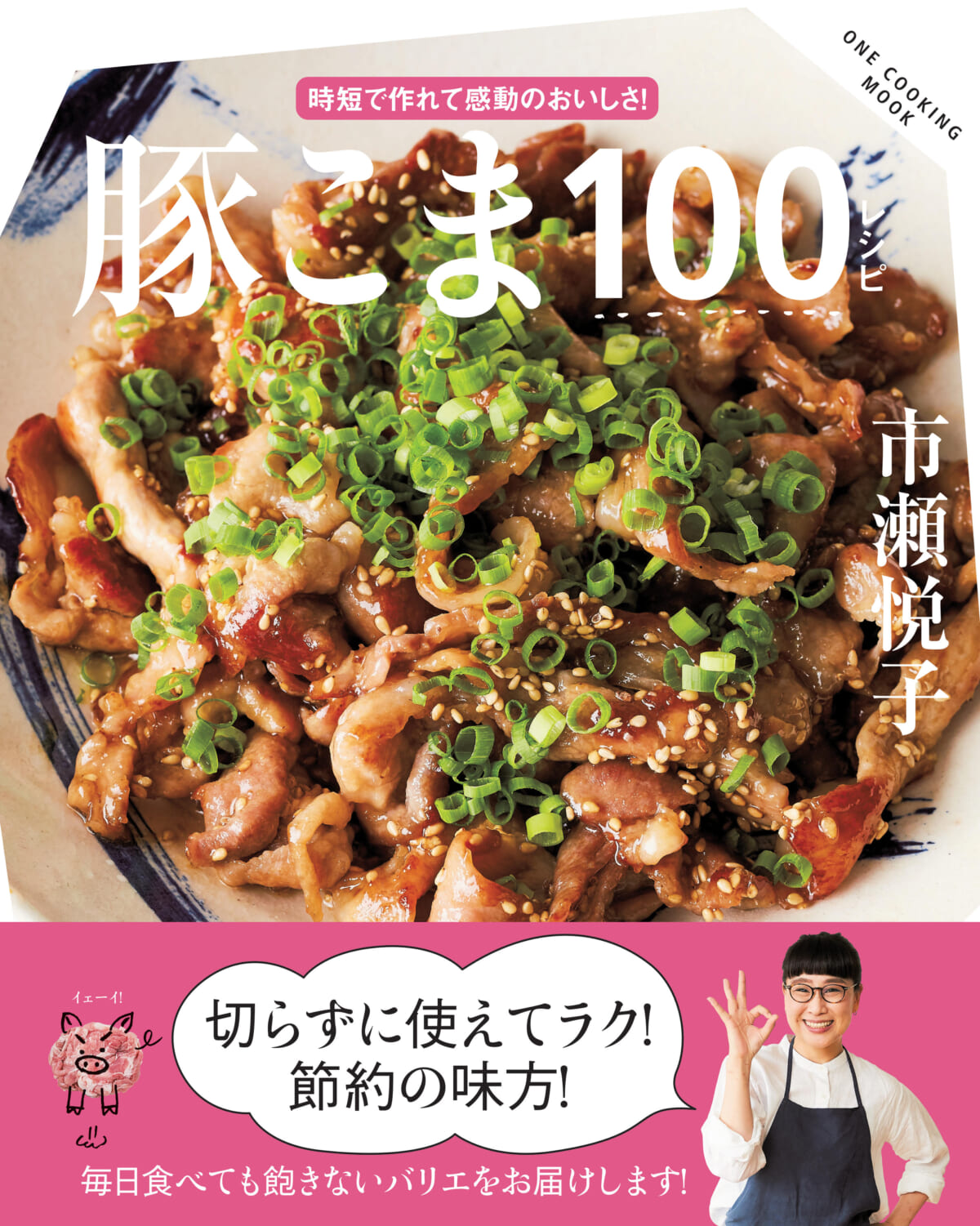

国産豚こま切れ メガ盛り 1kg

国産豚こま切れ メガ盛り 1kg

グッズ概要

グッズ概要