提供:宝酒造株式会社

街を結ぶ沿線には、その地ならではの名酒場と酒文化がある――。本企画では、首都圏沿線の路線ごとに、奥深いカルチャーを探っていきます。ナビゲーターは『古典酒場』の倉嶋紀和子編集長。沿線に縁のあるゲストとともに、街と酒場の魅力を語り尽くします。

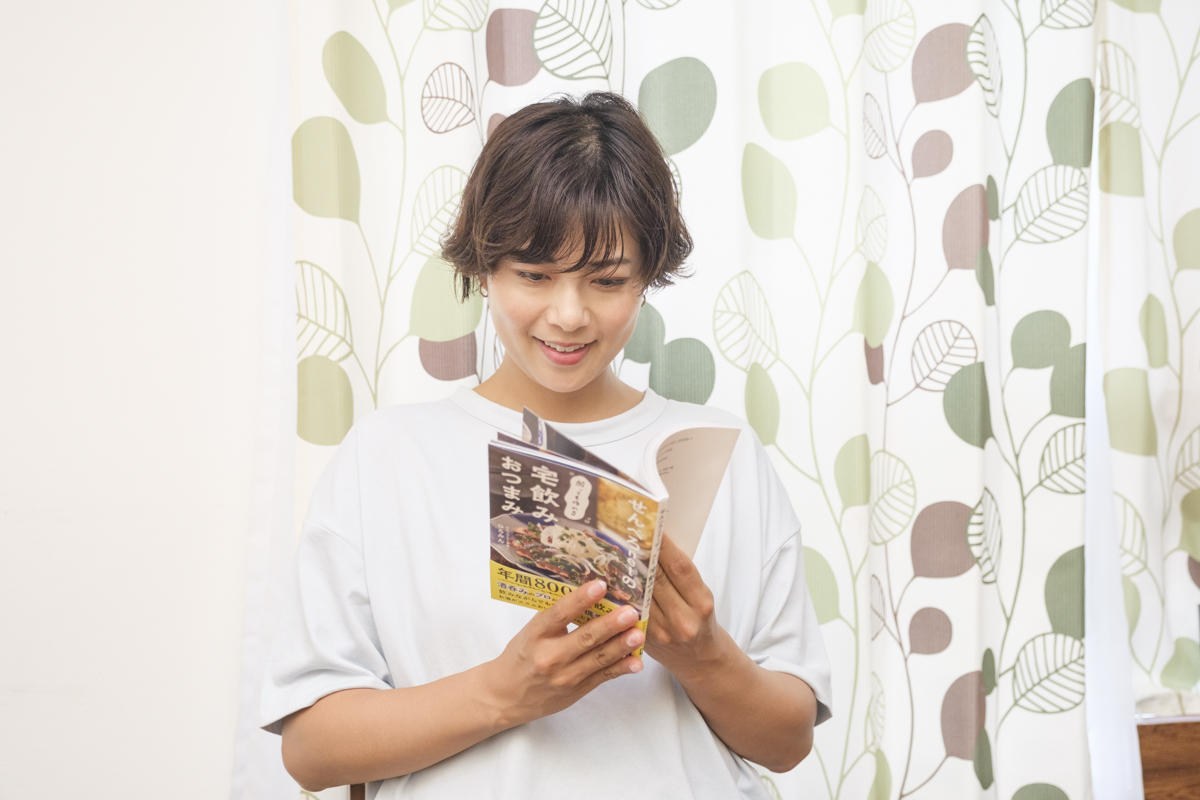

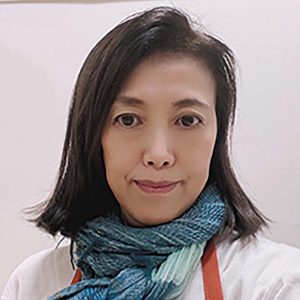

●松尾貴史 (右)/大阪芸術大学を卒業後、デビュー。TV、ラジオ、映画、舞台、イベント、エッセイ、イラスト、折り紙(折り顔)制作など幅広い分野で活躍。近著に『人は違和感が9割』(毎日新聞出版)がある倉嶋紀和子 (左)/雑誌『古典酒場』の創刊編集長。大衆酒場を日々飲み歩きつつ、「にっぽん酒処めぐり」(CS旅チャンネル)「二軒目どうする?」(テレビ東京)などにも出演。その他にもお酒をテーマにしたさまざまな活動を展開中。俳号「酔女(すいにょ)」は吉田類さんが命名。令和4年(2022年度)「酒サムライ」の称号を叙任

第1~4回にお届けしたJR中央線に続いては、小田急線。前回の新宿では、作家や編集者、映画関係者などが集った「新宿ゴールデン街 」にフォーカスしましたが、今回は同じ文化人でも役者やバンドマンの聖地として知られる下北沢(東京都世田谷区)を訪問。下北沢が職場であるとともに、飲み歩く街としても通い続ける俳優・松尾貴史さんをゲストに迎え、酒や食を中心としたカルチャーについても語ってもらいました。

演劇、音楽、古着、カレー。独自の文化が刺激的に香る下北沢

下北沢駅が誕生したのは1927(昭和2)年のこと。小田原急行鉄道(現在の小田急電鉄)小田原線の駅として開業し、1933年(昭和8)年には帝都電鉄(現在の京王電鉄)井の頭線も開通。

1923(大正12)年の関東大震災以降、現在の世田谷区をはじめとする界隈の農村地には移住者が増加しており、2路線が重なる新駅が誕生した下北沢は急速に発展していきました。そして戦後には駅前に闇市が誕生。なかでも「下北沢駅前食品市場」は2017年まで存在し、いまでも人々の記憶に強く刻まれています。

市場の消滅は、駅前を中心とした近年の再開発によるもの。2013年の駅地下化、それに伴う線路の跡地開発によって2020年に「下北線路街」、2022年に複合商業施設「ミカン下北」が開業。2025年には駅前広場にバスロータリーが完成予定です。

戦前から文士のサロン的な街であった下北沢ですが、ユースカルチャーが芽吹くのは、1970年代。特にティッピングポイントとなったのは、ジャズバー「LADY JANE(レディ・ジェーン)」と、ライブハウス「下北沢ロフト」が開業した1975年です。各店主は1979年に「下北沢音楽祭」を開催し、次第に若者の街というイメージが浸透していきました。

そして、「LADY JANE」のマスターは1980年になると、多目的劇場「スーパーマーケット」を開場します。また、翌1981年には現在の本多劇場グループが、最初の劇場となる「ザ・スズナリ」を、その翌年には「本多劇場」をオープンさせます。こうして、下北沢は演劇の街としても知られるようになります。また、劇団の関係者や役者たちが多く住むようにもなりました。

↑「ザ・スズナリ」のほかにも「本多劇場」「駅前劇場」など多くの劇場があり下北沢は「演劇の街」として広く知られている(写真提供:PIXTA)

ファッションの街としての顔は、1960年代から。当初はレディースの洋品店が多く、働き始めた若い女性がお洒落を楽しむ目的に訪れ、そのなかから「下北マンボ」という細身で派手な柄パンツが生まれたといわれています。やがて1970年代になると古着店も増え、ユースカルチャーとの親和性から徐々に台頭。いまや古着は、演劇や音楽と並ぶ下北沢のアイコンです。

そのなかに、比較的近年に加わったカルチャーがカレー。最古参といわれる1990年オープンの「茄子おやじ」、スープカレーを東京に広めた名店のひとつであり、2002年に開業(札幌本店は1993年創業)した「マジックスパイス 東京御殿」をレジェンドとし、大阪スパイスカレーの大家「旧ヤム邸」のシモキタ荘が2017年にオープンすると、より下北沢のカレー色が濃厚になっていきます。

少年時代からカレー好きだった松尾さんも、2009年に自身のカレー店「般゚若(パンニャ)」を下北沢にオープンします。まずは、「般゚若」でカレーとお酒の関係などについて伺いました。

《酒噺のオススメ記事はコチラ》

きっかけは、竹中直人に連れて行かれた老舗のバー 倉嶋 松尾さん、今日はありがとうございます! まずは再会を祝して。

二人 カンパーイ!

松尾 こちらこそ、「酒噺」の連載に呼んでいただけるとはうれしいです。しかも街のテーマが下北沢ということで、感激ですよ!

倉嶋 初めて松尾さんとお会いしたのは立石(東京都葛飾区)でしたもんね。

松尾 そうそう! 16時に集まって、いろんな店をハシゴして。

倉嶋 懐かしいです。今日は下北沢のこと、たくさん教えてください!

松尾 もちろんですけど、倉嶋さんって下北沢にはあまり来ないんでしたっけ?

倉嶋 演劇、音楽、古着など、ちょっと私にはハードルが高い街でして(笑)。もちろん名酒場もたくさんありますけど。

松尾 そっか、確かに倉嶋さんと下北沢で飲むのははじめてですよね。

倉嶋 そうなんです。プライベートでも、お仕事でも訪れる街ではあるんですけど。やっぱり詳しく教えてもらうなら松尾さんだなって。

松尾 光栄ですね!

倉嶋 ではまず、松尾さんが下北沢の酒場文化に惹かれたきっかけから教えてください。

松尾 劇場には出させていただいていたんですけど、お店で衝撃的だったのは竹中直人さんに連れて行ってもらった「LADY JANE」。40年ぐらい前です。竹中さんが、「松田優作がいたら嫌だなぁ……。松田優作がいたら帰ろうよ」なんてつぶやきながらお店に行って、「松田さん来てますか?」とマスターに聞いたら「今日はまだお見えじゃないですね」って。そしたら「じゃあ、また来ます」って寂しそうな顔してさ。なんだ、会いたかったんだってね(笑)。

倉嶋 めちゃめちゃ面白い(笑)!

松尾 でも、それがきっかけで僕も通うようになりました。するとミュージシャンやジャズマンのほか、役者さんとか舞台や演劇の関係者の人ともいっそう仲良くなって。

倉嶋 同業者のつながりもできていったってことですよね。

松尾 そう。いつ行っても迎え入れてくれるような感じのゆるい雰囲気があって、ほかのお店にも行くようになったんです。街全体が、なんかゆるい新宿ゴールデン街 みたいな感じなんですよね。

倉嶋 表現するお仕事の方が多いと、やっぱりそういう雰囲気になるんですね。

《酒噺のオススメ記事はコチラ》

車が通れない道の狭さが下北沢のニッチな文化を育んだ 松尾 街として下北沢を好きになったのは、車が通りにくくて、人がそぞろ歩きできるからなんです。

倉嶋 確かに、道が狭くて車は入りにくいですよね。

松尾 それって、車社会になる前の区画が残ってるからなんです。この辺は東京大空襲のときも奇跡的に守られたので、焼け野原になりませんでしたし。それに、昔から水路がいっぱいあったので行き止まりの道が多いんです。たぶん駅の改札口から半径数百メートル以内に、信号はひとつもないんじゃないかな。

倉嶋 都心部の駅では、なかなか珍しいですよね。広めな道は茶沢通り(※)ぐらいでしょうか。

※三軒茶屋と下北沢、東北沢を結ぶ世田谷区道の通称

松尾 そんな区画だから、店舗も小さい物件が多いですよね。だから個人店も出しやすい。結果、個性的な店が多くなってサブカルチャーのムードが醸成される。もっとも、いまは道を広げてバスを引き入れようとしてますけどね。僕はどうかと思いますよ。

倉嶋 著名人の方と地域の方で協力して、署名活動や反対運動をされていましたよね。

松尾 諸外国の観光名所の多くは、駅前からどんどん車を排除してるんです。でも、日本は逆なんですよ。もちろん、踏切がなくなったり茶沢通りの渋滞が軽減したり、便利になった部分もあるんですけど。

倉嶋 お店はどうなっていくと思いますか?

松尾 なんとかまだ、新規開業は個人のお店が頑張っているので救いです。でも、変に人気が出すぎて家賃が高くなると危ないですね。そうなると、資本力のある企業の店舗しか出せなくなっちゃうので。

倉嶋 再開発という点では、それこそ私たちの大好きな立石と似たような課題を抱えているんですかね。

松尾 そうですね。それに、下北沢のこぢんまりとした雰囲気は、下町にも似た感じがあります。

倉嶋 私が下北沢で印象的に残っているのは、北口にあった市場(下北沢駅前食品市場)です。もう17~18年ぐらい前ですかね。あのなかに、年配の女将さんがやられていたおでん屋さんがあって、立ち退き閉店するまで何度か行きました。素敵なお店でしたねぇ。

松尾 「おでん屋 節子」かな。いまでも分店の「せっちゃん」は、お好み焼きとおでんを名物に営業してますよ。

倉嶋 今度行ってみます! でも、松尾さんは20代のころからこの街で飲んでいますよね。それから約40年が経ったいま、酒場の楽しみ方はどう変わりましたか?

松尾 お店の探し方はなんとなくわかってきたかもしれません。下北沢も若者向けからシニア向けまで多彩にあるなか、年配でも楽しめるお店を見分けるポイントがあって。これは地方で居酒屋を探すときにも、すごく使えるんです。

倉嶋 ぜひ教えてください!

松尾 歳をとると食の経験値が増えるぶん舌が肥える。それから、前頭葉が弱くなるので我慢が効かなくなる(笑)。そうすると、料理がうまくて居心地もいい店で飲みたいじゃないですか。ということは、人生の先輩方が機嫌よく飲んでいるお店は、間違いないということなんですよ。

倉嶋 ご年配の方がにこやかに飲んでいるお店はひとつの指針ですよね(笑)。やっぱり酒場は人ありき、あらためて勉強になります!

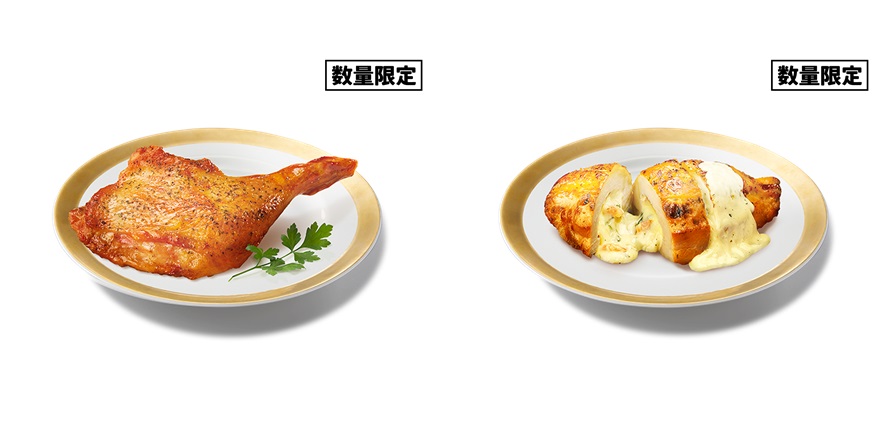

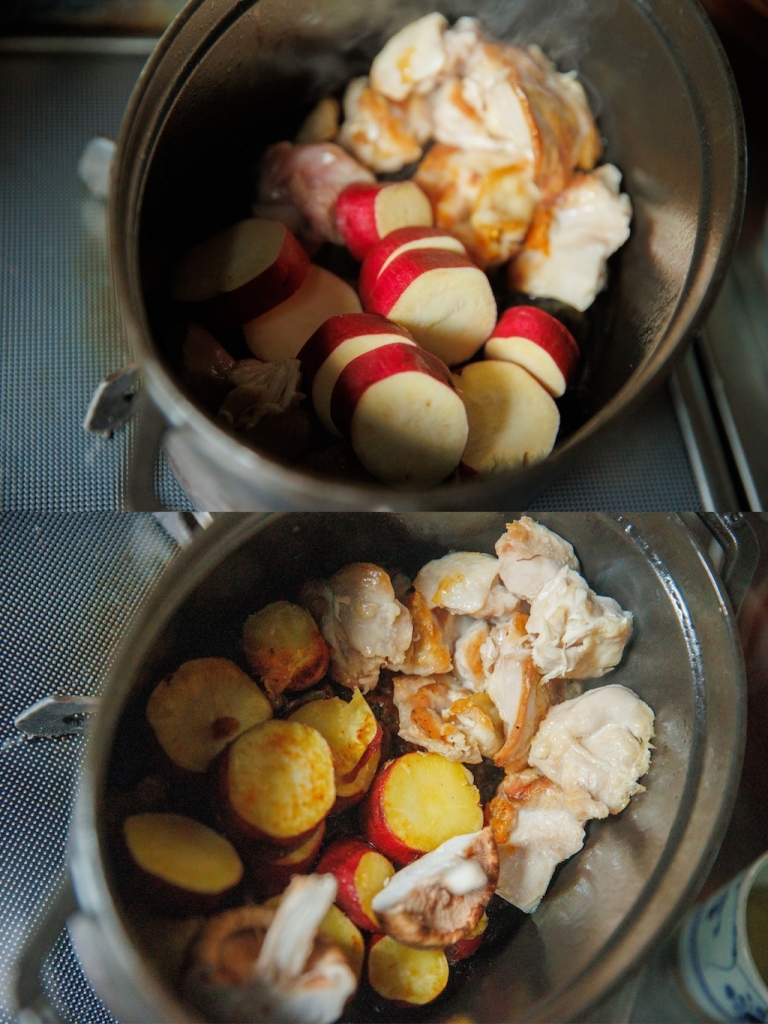

カレーにはチューハイや日本酒が合う! 松尾 うちの名物はカレーなので、ぜひ召し上がってください。こちらは一番人気の「マハーカツカレー」です。

↑般゜若の「マハーカツカレー」(1580円)

倉嶋 いただきます……。あぁ、スパイスの香りが抜群に効いていて、グラデ―ションのように変化していく感じもたまりません! 思わずガーッと一気に食べてしまいそうな魅惑の味わいです。

松尾 お口に合ってよかった。うちはワンパクなイメージがあるカツカレーでも男女ともに人気で、トータルで食べやすく仕上げているのもポイントなんです。

倉嶋 ええ、黒いカツは見た目のインパクトだけじゃないですね。イカ墨を使った衣は重すぎずサクサク、肉の甘みと調和した正統派のおいしさです。もち麦入りのターメリックライスと、さらりとしたカレーソースとのマッチも絶妙!

松尾 うれしいです。お酒だとどんなものが合いそうですか?

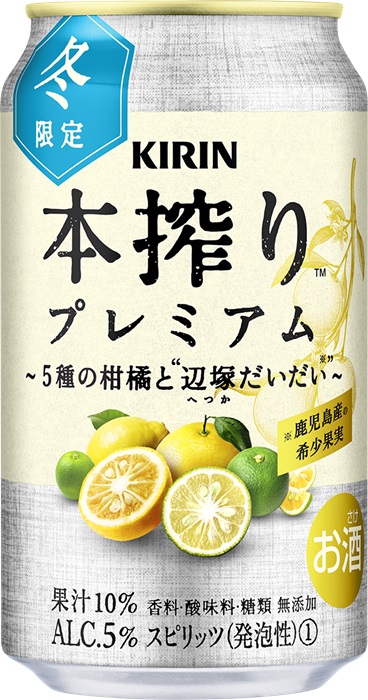

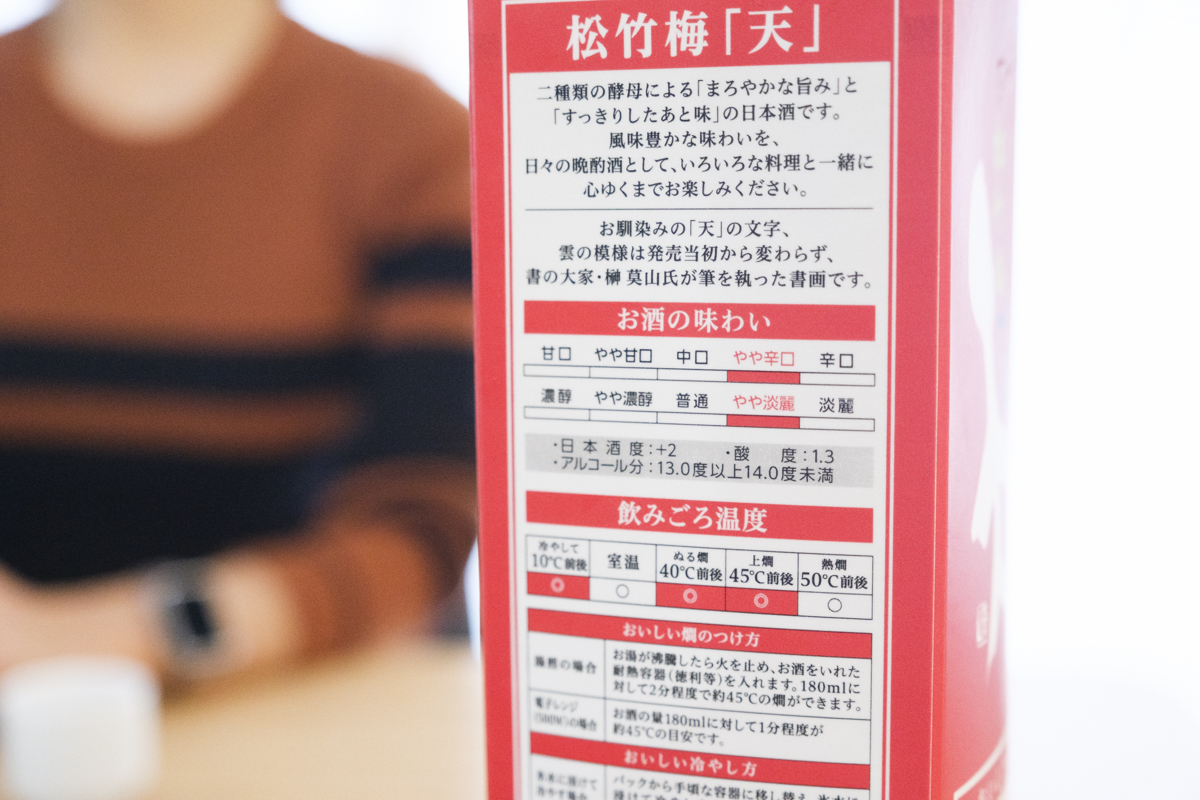

倉嶋 この焼酎ハイボール は、シュワッとした爽快感がカレーの辛みやカツとマッチして最高にイイですね! 宝焼酎の絶妙なコクがフックになって、スパイスとの調和もゴキゲン。あとは、カレーライスのライスはお米ですから、日本酒も当然のように合うと思います。

↑タカラ「焼酎ハイボール」の爽快感がカレーの辛みやカツとマッチ

松尾 僕も、当店ではハイサワーとのペアリングを推しているんですが、このカレーとチューハイはすごく合うんですよ。

倉嶋 お酒好きの松尾さんがペアリングも考えて作ったんですから、絶対間違いないですね。でも、松尾さんにとってカレーの魅力はどんなところにあるんですか?

松尾 そうですね。子どものころから変わらず大好きというノスタルジー。一方で、辛い大人の料理という魅力もあって、辛口を背伸びして食べたかった幼少期の思い出を、ずっと引きずってるんだろうなっていう気がします。

倉嶋 奥深い考察ですね!

松尾 とはいえ、辛さや味わいよりも大きな魅力を生み出しているのは香りなんです。香りが持つ情報量はすさまじく、カレーの場合はスパイスやハーブのエッセンスが情報となって、様々な方向から一瞬で脳に突き刺さる。それがクセになって、詳しく説明はできないけどハマッちゃうところがカレーの魅力だと思いますね。

倉嶋 香りが持つ情報量と、魅惑的なおいしさ。お酒にも当てはまりますね!

松尾 最初はただただ「カレーはおいしい」という感想でした。原体験は親父に連れて行ってもらっていた、神戸のオリエンタルホテルで提供されていたカレーです。やがて小学校になると、小遣いで食べに行くようになりました。当時「そごう神戸店」の向かい辺りにあった「神戸カレーショップ」です。

倉嶋 小学生が行くお店じゃない気もしますが(笑)、それだけカレー好きだったんですね!

松尾 中学に上がると、阪急西宮北口駅(兵庫県西宮市)付近にあった「サンボア」にどっぷり。最初はマズく感じて「もういいや」って思ったんですけど、その後いとこの友人だった3歳年上の兄ちゃんに連れていかれて、断れなくて食べたら「あれ? 悪くないな!」と思って。気になって3回目に行ったらハマッちゃいました。

倉嶋 そう考えると「般゜若」さんをオープンするのも必然だったんですかね。きっかけは何だったんですか?

松尾 昔、上馬(東京都世田谷区)の交差点付近に通ってるバーがあったんです。大きなガラス窓から国道246号をぼんやり見下ろしながら飲むのが好きでね。でもあるときマスターから、閉店してまっさらにしちゃうと聞いたんです。

倉嶋 なんだかもったいないですね。

松尾 でしょ。だから落語家さんとかコピーライターさんとか、友人8人に声かけてお金を出し合って、保存会みたいにして営業してたんです。数年やって、結局そこも閉めちゃったんですけど。

倉嶋 行ってみたかったです。

松尾 で、当時「シメになにか一品欲しいな」となってね。山梨県の富士吉田にある「糸力」という居酒屋の名物カレーがもたれなくておいしいという話があがったので、冷凍品を送ってもらい、湯煎で温めてカレーライスにして出してたんです。

倉嶋 そのカレーがモチーフなんですか?

松尾 最初はそうだったんですが、サラッとしたカレーを自分でも作ってみたいなと思って、当時のバーテンダーさんと試行錯誤してね。それが数年後に完成しまして、「これは単体でも店出せるぞ!」なんて盛り上がってるところに、知り合いから「下北沢に古着屋さんの空き物件が出るよ」とチャンスが。ここぞとばかりに入れ替わりでオープンしたのが2009年です。

倉嶋 今年で15周年。しかもカレー激戦区となった下北沢で、スゴいです!

松尾 ありがとうございます。最初はもう少し東北沢駅寄りの場所にあって、手狭になった関係でいまの場所に越してきたのが2017年。でも、それからすっかり7年が経ちました。ちなみに倉嶋さん。すっかりなんて言ってたら、そろそろ夜の営業時間が近づいてきまして……。

倉嶋 あら、あっという間に!

松尾 うちもお酒はあるんですけど、より本格的な居酒屋に移動しましょうか。

《酒噺のオススメ記事はコチラ》

「晩酌は最高のリラックス」食の伝道師・ラズウェル細木に聞くー酒と肴と酒場の噺 「居酒屋」の歴史と大衆酒の変遷を深掘りする噺

飲むと楽しい人に付いていく 松尾 ということで、あずま通りからひとつ路地に入った「まぼねん」にやってきました。

↑若いお客さんで賑わう下北沢の晩酌屋「まぼねん」の店内

倉嶋 駅前は近代的になりましたけど、ちょっと路地を入れば昔と変わらない風景。イイですね! お店もこじんまりとして良い雰囲気。メニュ—も豊富だしリーズナブルで、若いお客さんが多いのも納得です。

二人 ではあらためて、カンパーイ!

↑まずは、チューハイで乾杯!

↑「まぼねん」はリーズナブルでオリジナリティのあるメニューが人気。写真は「厚焼き玉子」

倉嶋 松尾さんもお酒が潤滑剤となって交友関係が広がっていったと思うのですが、昔からお酒好きだったんですか?

松尾 家柄といいますか、父親がバーテンダーだったので、その影響は大きいですね。神戸という土地柄か、実家には日本酒もたくさんありました。

倉嶋 神戸といえば灘五郷。日本酒の聖地で生まれ育ち、しかもお酒に関するサラブレッドだったとは!

松尾 二十歳のときは大学生で、さっそく教授の部屋で飲んでましたね。当時は北新地のディスコにDJ見習いで入っていたのですが、クリスマスだ!年越しだ!なんつって、しじゅう飲んでは遊んでました。

倉嶋 好きなお酒の種類はオールジャンルですか?

松尾 倉嶋さんと一緒ですよ(笑)。焼酎、日本酒、バーボンにウイスキー、ビールなどなど。甘いカクテルとかは好んで飲まないですけど、お酒はなんでも好きです。

倉嶋 松尾さんが以前私の講座(倉嶋紀和子の古典酒場部)にご登壇いただいたときは、日本酒がテーマでしたよね。その際、利き酒をされる際の口に含む感じとか、お酒を利かれるときの姿がとても麗しくて。

松尾 本当ですか? なんか照れちゃいます。

倉嶋 でも松尾さんの交友関係の広さは、そういった場での素敵なふるまいにあるんじゃないかとも思います。

松尾 そうなんですかね? でも確かに、お酒のおかげで宝物のような出会いもたくさん得られました。

倉嶋 コミュニケーションの極意はあるんですか?

松尾 うーん、極意とはちょっと違うんですけど、飲みの場の性格って、本性に近いと思うんですね。

倉嶋 なるほど。よく、酔った勢いとか、酔うと性格変わるといいますが、そちらこそが本当の性格だと。

松尾 その通り。酔って変わった性格のほうが、隠された本性なんですよ。本音や愚痴なども、酔ったときのほうが言いやすいじゃないですか。だから僕は、酔って悪態つく人は信用しません。逆に、飲んでいるときに素敵だな、この人と飲むと楽しいなっていう人には付いていくようにしています。

倉嶋 勉強になります! そうやって飲み歩く機会もたくさんあると思いますし、なかでもやっぱり下北沢はお仕事柄でも多いのかなと。そんな下北沢の酒場は、ほかの街と比べてどんな特徴がありますか?

下北沢酒場ならではの特徴、いい店の条件とは? 松尾 おつまみの個性やお酒のバリエ―ション、また空間デザイン的な部分などは店主のセンスなので、下北沢に特化したものは見当たらないかな。ただし、やっぱり街柄なんですかね、なんとなく役者への気遣いがあるお店が多い気はします。

倉嶋 松尾さんならではの視点で興味深いです。それは下北沢のどのお店も役者さん慣れしているからなんでしょうか?

松尾 それも一理あるのかな。若手からベテランまで、それこそ俳優の卵みたいな駆け出しの若者にもやさしいお店が多いと思います。あとは、打ち上げにも寛容かもしれません。あくまで傾向ですけどね。

倉嶋 酒場自体が、夢を追う若者を応援している。素敵ですね!

松尾 あとは、小さい物件が多いので家賃が比較的まだ安く、個人店が多いぶんチェーン店は少なめというのも特徴ですね。

倉嶋 私も、下北沢は個人店主さんがすごく頑張ってらっしゃるイメージがあって、その点は中央線でいうと西荻窪 によく似てると思います。フラッと入っても拒絶感がなくて、うまく馴染ませてもらえる居心地のよさがあって。

松尾 なるほど、確かにそうですね! 商業地と住宅街のバランスがよく、常連ばかりで閉鎖的な雰囲気という店は、下北沢には基本的にないですからね。

倉嶋 業態のバランスもいい気がします。そこまで大きな街ではないものの、居酒屋に和食、イタリアンやフレンチにバー、中華やエスニックなどもあって、価格帯もピンキリで。

松尾 その辺も、いい意味での多様性ですかね。舞台やライブハウスに関しても、新米から超大御所までが出演しますから。

倉嶋 勝手なイメージなんですけど、役者さん同士が演技論を巡ってケンカすることもあるんですか?

松尾 それはゴールデン街 じゃないですか(笑)? まあ、いまは新宿でもケンカなんてないと思いますけど、あったとしても昭和の時代ですよ。平成と令和は、至って平和。

倉嶋 ええ、下北沢は“ラブ&ピース”がよく似合います! では、松尾さんが好きなお店もいくつか教えてください。

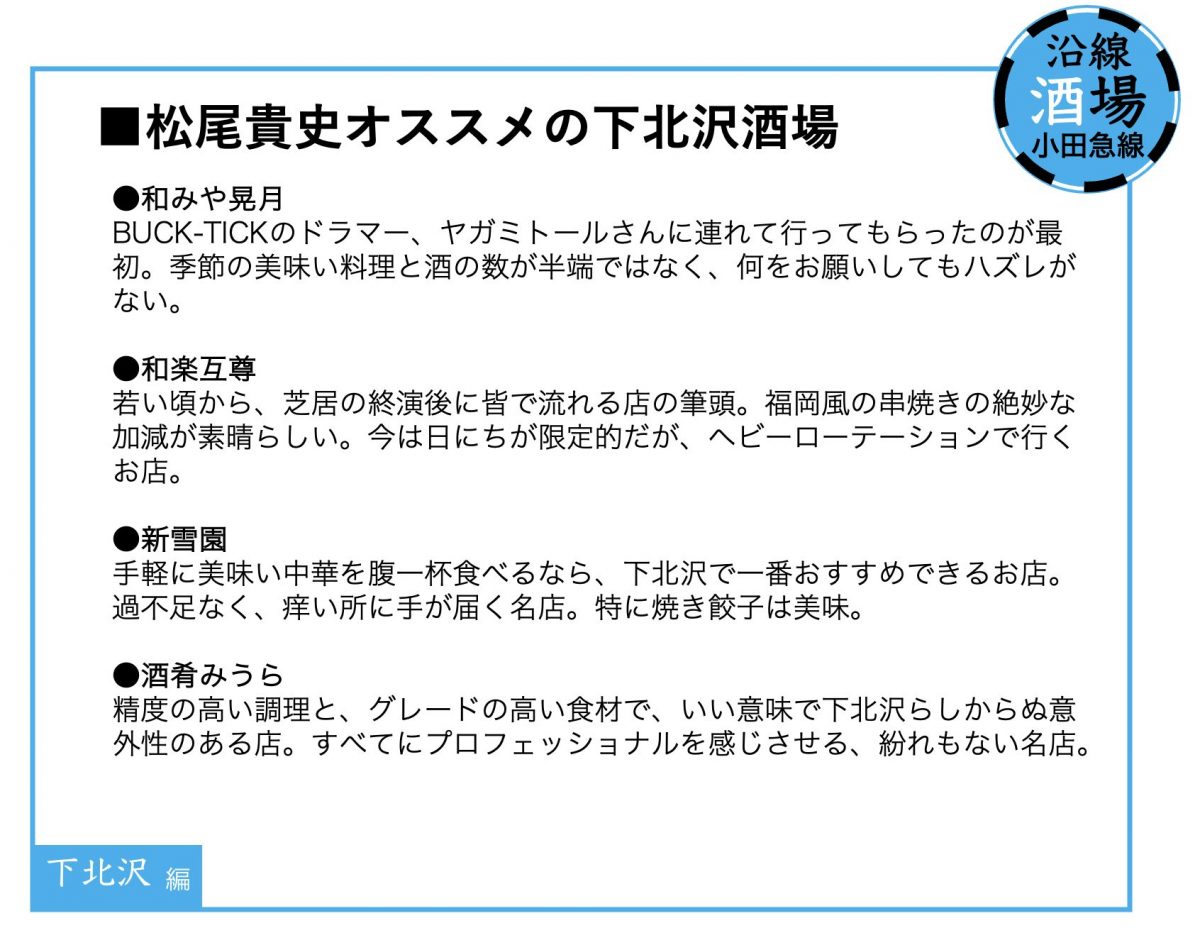

松尾 たくさんあるんですけど、この辺ですとすぐそこに「和みや 晃月」があって、ここはBUCK-TICKのヤガミトールさんに連れて行ってもらってから通い始めました。演劇関係者とよく行くのは「和楽互尊」や「ふるさと」ですね。「ふるさと」は広い座敷もあるので、打ち上げで行くこともありますよ。

倉嶋 それぞれ、オススメのメニューにはどんなおつまみがありますか?

松尾 「和楽互尊」は博多串焼きが名物ですけど、どのお店も何を食べてもおいしいです。ほかには中華でしたら「新雪園」、魚でしたら「にしんば」や「酒肴 みうら」とかね。太田和彦さんや角野卓造さんとの思い出の店で「両花」という銘酒酒場もあったんですけど、ここは閉店してしまいました。

倉嶋 一緒に行きたかったです。

松尾 そうなんですよ。そしたら、倉嶋さんイチオシのお店はどちらですか?

倉嶋 昔の北口側にある「あおもり」さんですね。 末井 昭さんら哀愁の親爺バンド・ ペーソス さん と番組でご一緒したときに、 舐め達磨親方・島本慶 さんが行きつけだということでご紹介いただきました。

松尾 名物はやっぱり、青森の?

倉嶋 そうですね、青森の郷土料理を中心に旬のオススメが黒板にびっしり書いてあって、青森の地酒とペアリングを楽しむお店ですね。

小田急線に住む人の特徴。中央線との違い 倉嶋 今回は小田急線のなかから下北沢にスポットを当てているのですが、例えば新宿から世田谷に絞ると、沿線ならではの魅力には何がありますか?

松尾 芸術家が多く住む沿線だなとは思います。より細分化すると、音楽系の人はなぜか代々木上原(東京都渋谷区)に多かったり。それが世田谷に入って下北沢になるとジャンルがさらにロックやジャズ寄りになって、演劇人も増えて。さらに西へ行くと画家やアート関係の色が濃くなり、千歳船橋辺りに行くと森繫久彌さんなど、また役者さんのイメージもあって、祖師谷大蔵からは映画関係者、成城学園前になるとクラシック関係の方が多くなる、みたいな。

倉嶋 駅ごとに職業などの特色が出てくるイメージですかね。面白い!

松尾 沿線の特色というよりは、それぞれの街に個性があって、住んでいると芸術的な感覚に触れやすいという面白さはあると思いますね。あくまで個人の感想ですけど。これが中央線になると作家さんや漫画家さんも多いですよね。

倉嶋 この連載の初回でお世話になった角田光代さんとは西荻窪 でご一緒しましたし、確かに作家さんは多いと思います。

松尾 あとは芸人さんだと高円寺や阿佐ヶ谷も多いんですかね。高円寺はパンクロック、阿佐ヶ谷はジャズのイメージもありますけど。

倉嶋 あの辺の中央線はストリートというか。でも全体的に、なんとなく地べた感があるんですよね。私はそれが居心地よくて(笑)。

松尾 そんな話をしていたら、中央線沿線酒場でハシゴしたくなりました。また一緒に飲みましょうよ!

倉嶋 ぜひぜひ。また何軒でも付き合いますので!

下北沢のカルチャーと酒場文化について語り尽くした倉嶋さんと松尾さん。次回も街と魅力的な酒場について倉嶋さんがゲストと語り合います。お楽しみに!

《酒噺のオススメ記事はコチラ》

撮影/鈴木謙介

<取材協力>

般゜若 PANNYA CAFE CURRY(パンニャ)

住所:東京都世田谷区北沢2-33-6https://pannya.jp/

まぼねん

住所:東京都世田谷区北沢2-9-3 三久ビル 1-Chttps://www.instagram.com/maboneng_tokyo/

※価格はすべて税込みです

記事に登場した商品の紹介はこちら▼

・タカラ「焼酎ハイボール」 https://www.takarashuzo.co.jp/products/shochu/golden/

【関連記事】

【東京・沿線ぶらり酒】西荻窪の「戎ストリート」半世紀の歴史の噺

【東京・沿線ぶらり酒】「酒とつまみ」初代編集長が三鷹で故郷と酒場を語る噺

【東京・沿線ぶらり酒】新宿西口の異世界「思い出横丁」で、昭和の香りを楽しむ噺

【東京・沿線ぶらり酒】時代に翻弄された「新宿ゴールデン街」の歴史と文化に酔う噺

応募方法

応募方法