東京にある大衆酒場の名店を巡る企画の第10回。今回は渋谷の「立呑 富士屋本店」を訪れ、立ち飲みスタイルと、そのカウンターの魅力を探っていきます。

大衆酒場は、その安さとウマさ、昔ながらの温かい雰囲気で、酒飲みの心をひきつけてやみません。なかでも東京では下町を中心に、根強い人気を誇る大衆酒場の名店が数多く存在します。そんな名店を巡り、お店の魅力と東京ならではの酒文化を深掘りしていくのが本連載。立石「宇ち多゛(うちだ)」 、篠崎「大林」 、京成曳舟「三祐酒場(さんゆうさかば) 八広(やひろ)店」 、八広「亀屋」 、四つ木「ゑびす」 、門前仲町「だるま」 、船堀「伊勢周」 、門前仲町「大坂屋」 、横須賀「お太幸」 に続く第10回は、渋谷の「立呑 富士屋本店」にお邪魔します。

※本稿は、もっとお酒が楽しくなる情報サイト「酒噺」(さかばなし)とのコラボ記事です

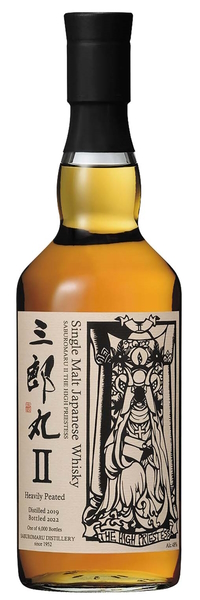

定番の焼酎ボトルと割り材で自分好みのチューハイを楽しむ! これまで数々の名カウンター酒場を紹介してきましたが、今回は本企画で初の立ち飲み店です。訪れた「立呑 富士屋本店(旧店名は「大衆立呑酒場 富士屋本店」)」は東京を代表する立ち飲み酒場で、渋谷の再開発により閉店していましたが2022年の11月に移転復活。

企画の講師はカウンター酒場に詳しい長谷川和之さんが担っていますが、今回は参加できず。代わりに酒場好きのフードアナリスト・中山秀明さんが長谷川さんから命を受け、生徒役のお酒好きタレント・中村 優さんに、同店の魅力や立ち飲みカウンターの楽しみ方をレクチャーします。

↑中村 優さん(左)は、タレントおよびマラソンランナーとして活躍。中山秀明さん(右)はフードアナリストの資格をもつライターで、食ジャンルを中心に取材執筆をしています

中村 中山さん、お久しぶりですね。今日は、師匠の長谷川さんが来られないので、ご指導よろしくお願いします! 「立呑 富士屋本店」は有名ですけど初めて来ました。渋谷の、しかもこんなに駅から近い場所にあったなんて!

↑店内には「L字型」と長めの「コの字型」の2つのカウンターがある。ハイテーブルも置かれ、すべてスタンディング(写真奥はコの字型カウンター)

中山 渋谷には系列店がこの桜丘町に3店舗あって、ほかに三軒茶屋や日本橋浜町にも展開していますね。なかでもこの「立呑 富士屋本店」はスタンディングの大衆酒場です。では、まずはお酒から注文しましょう。ちなみに、「立呑 富士屋本店」はボトル焼酎を好みの割り材で割って、多彩なチューハイを楽しめるスタイルなんですよ。

中村 あっ、好きな濃さで飲めるやつ! 確か連載初期に伺った「大林 (篠崎)」もボトルではなかったですけど自分で割るスタイルでした。いいですね~!

【関連記事】 【東京・大衆酒場の名店】初心者女子と楽しく学ぶ! 篠崎「大林」の魅力と「下町酒場の成り立ち」の噺

中山 それなら、まずは「立呑 富士屋本店」の定番「宝焼酎」360mlのボトルをお願いして、僕はホッピー割りでいきます。中村さんはどうします?

↑「宝焼酎25% 360ml」750円

中村 私は炭酸とレモンで「レモンサワー」にしようかな。では、注文しますね!

中山 「立呑 富士屋本店」は、焼酎のボトルは常温なので、冷えたグラスに氷と焼酎を入れマドラーでステアしてから炭酸を入れると、すべてが冷やされて(3冷)美味しく飲めますよ。

中村 なるほど!

↑マドラーでステアして焼酎を冷やす中村さん

↑「炭酸」150円、「カットレモン」150円

中村、中山 では、カンパーイ!

中村 おいしい! 私は酔いやすいので、自分好みの濃さ(薄め)に調節して飲めるのはうれしいです。

中山 そういえば、前回行った「お太幸 (横須賀)」は焼酎が濃い“横須賀割り”の名店でしたね。あちらも力強くてメチャウマですけど。

【関連記事】 【東京・大衆酒場の名店】「お太幸」の変形カウンターで、横須賀の味わいを満喫する噺

中村 はい、確かに横須賀まで行く価値がありました! では続いておつまみも注文しましょう。オススメはどれですか?

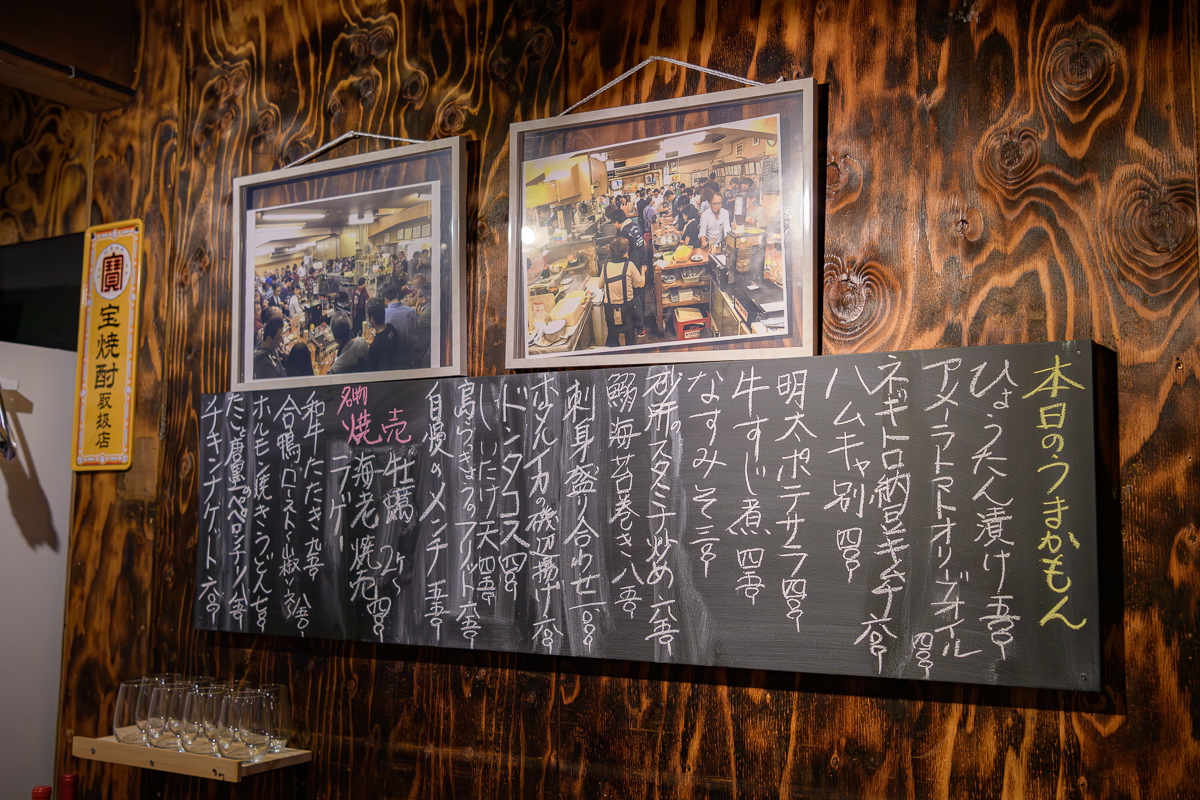

中山 外せないのは「ハムキャ別」。ほかに移転前から定番の人気メニューには「なすみそ」や「ねぎぬた」、「スパサラ」などがありますよ。

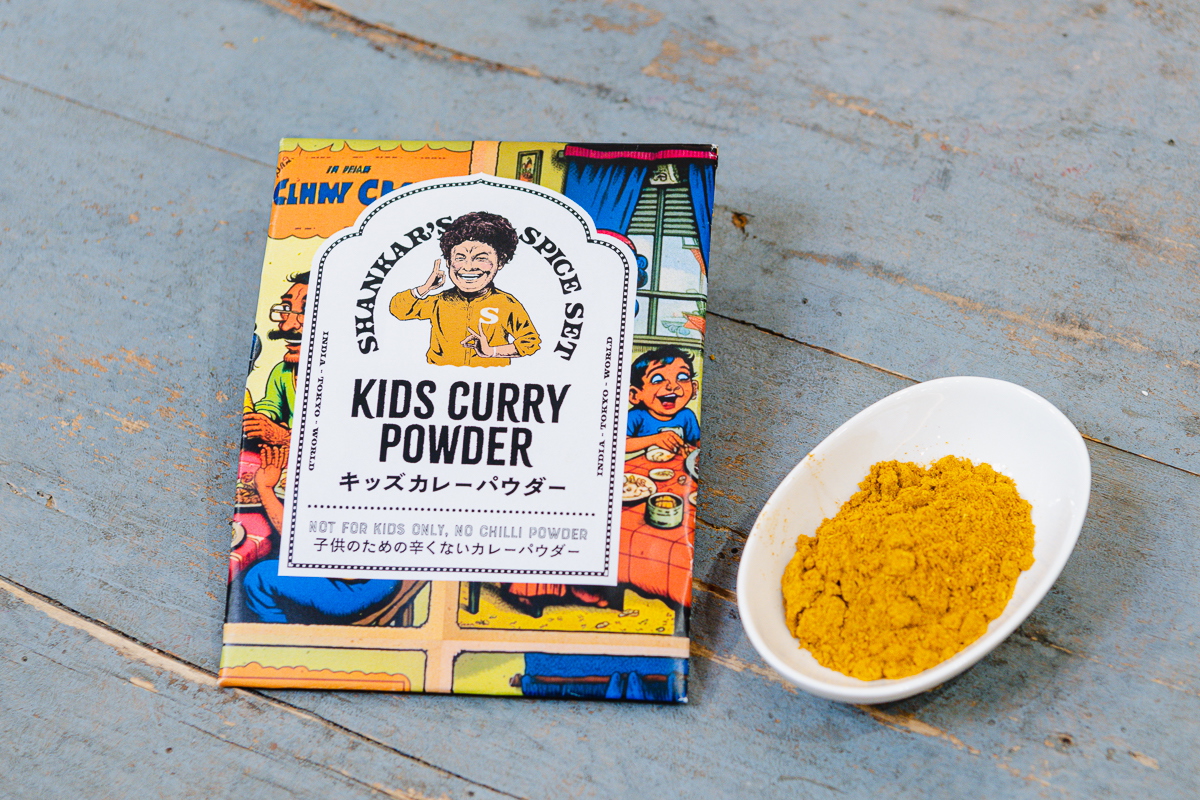

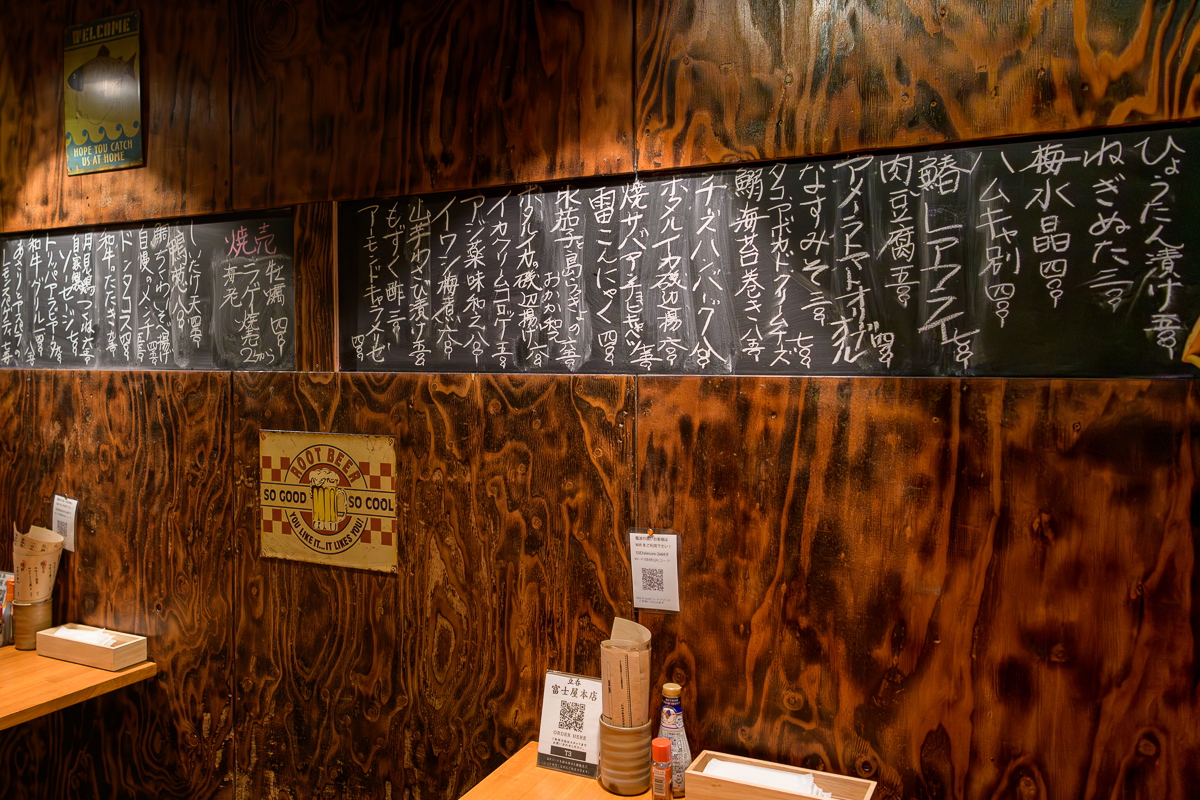

↑お品書きは黒板のほか、紙のメニューリストも。なお、QRコードを読み取ってオーダーすることも可能

中村 おいしそうなメニューがたくさんありますね! では、まずは「ハムキャ別」と「スパサラ」を。あとはどうしよっかな?

中山 復活後に新しく加わったメニューも豊富で、なかでも「鰯海苔巻き」はイチオシです!

中村 イイですね~。ではその「鰯海苔巻き」と、あとは「あさりの酒蒸し」もお願いします!

《酒噺のオススメ記事はコチラ》

立ち飲みカウンターの嗜み方と作法 中山 今回のテーマは立ち飲みカウンターなんですけど、中村さんは立ち飲みのお店にも行きます?

中村 たまに行きますよ! サクッと飲めるところがイイですよね。

中山 はい! それに、なんといっても手ごろな価格で飲めて楽しめるところが最大の魅力ですね。

中村 お店側としては、イスが不要だから小規模のスペースで効率よく運営できるという利点もありますね。

<カウンター酒場マニア・長谷川和之のひとくちメモ ①>

立ち飲みの最大の魅力は、少し時間が空いたとき、ちょっとだけ飲みたいとき、おつまみも1品2品でいいというとき−−どんなタイミングでも、気軽に入れること。

長っ尻せず、1日の中の「句読点」のように立ち飲み屋に立ち寄って呑む。疲れやストレスをさっと洗い流す。ダラダラと飲んで、酔っ払うようなことはせず、サクッと飲んでサクッと退店。それがいいですよね。

「ひとり飲み」初心者の方も、まず立ち飲みからであればハードルは低いでしょう。自分に合わない店だなと思ったら1杯で会計してもOKです(笑)。

中山 そうですね。そして楽しみ方の作法としては、座席数という概念がないので、賑わってきたらたくさんの人が飲めるよう、スペースを詰めたり、お会計して退店したりという譲り合いの気持ちが大切です。あまり注文せずに長居するのはご法度ですね。

【関連記事】「せんべろnet」に聞く! 1000円で楽しめる「せんべろ」の噺

中村 立ち飲みのお店は、まさに大人の社交場ってことですね。では「立呑 富士屋本店」のカウンターの特徴はどんなところにありますか?

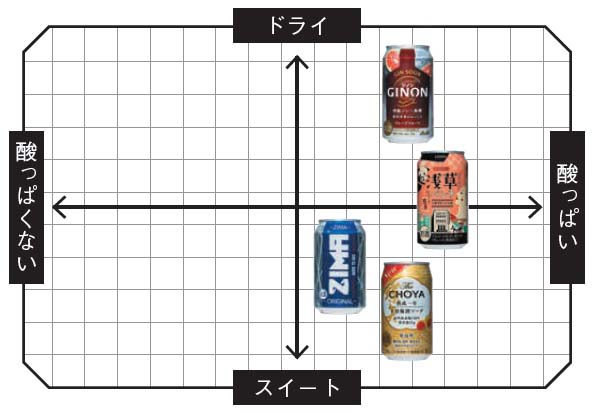

中山 カウンター酒場マニアの長谷川さんによると「L字型」と長めの「コの字型」の2つのカウンターがあるのが特徴とのこと。1店でふたつの異なるカウンターが楽しめるお店は貴重で、その日の気分に合わせて、カウンターを選ぶのも楽しそうですね。

ちなみに、移転前は「ロの字型」のカウンターで、こちらはライブ感や一体感がスゴかったです。その雰囲気は復活後のここでも感じますね。広さも同じぐらいだし、どんどんお客さんが入ってきてすぐ賑やかになりますから。

中村 お店の外にも席が設けられているぐらいですもんね。

中山 それと、店内の間取りが横長なのは、もともと1店舗ぶんのスペースだったところを、隣の店が空いたので、壁を取っ払ったからなんです。

中村 なるほど! そういうことなんですね。

立ち飲みはテーブルの高さが重要

中山 これまで中村さんが訪れた大衆酒場の名店は、カウンターの形やテーブルの奥行きにフォーカスが当たっていたと思うんですけど、立ち飲みの場合は高さも重要なんです。テーブルの位置で、くつろぎやすさが変わりますから。

中村 確かにそうかもしれません。高すぎても低すぎても疲れちゃいますもんね。

中山 ちょっと、長谷川さんに習って「立呑 富士屋本店」のカウンターを測ってみましょう。

中村 任せてください! 今日は私がメジャーを持ってきました。

中山 おっ、さすがカウンター酒場5回目ともなると頼もしい! しかもかわいいメジャーですね~。

↑羊のぬいぐるみをモチーフにしたメジャーで測る中村さん

中村 え~と、高さは110cmです。

中山 立ち飲み店にしては少し高めですね。長谷川さん曰く、110cmという高さだと自然に背筋が伸びて、かっこいい立ち姿になるそうです。猫背でジョッキやグラスを口に持っていくのは、あまりおしゃれな見た目とは言えませんからね。ちなみに、カウンターの奥行はどれくらいですか?

中村 奥行きは55cmで、コーナーになると65cmですね。

中山 奥行きの長さは45~65cmが適正なので、「立呑 富士屋本店」は正統派の広さといえるでしょう。

中村 十分に奥行きがあるから肘を置いてゆっくりできますし、居心地も抜群です。

渋谷の伝説「富士屋本店」復活までのストーリー 中村 あ、移転前のお店の写真が飾ってありました。これが「ロの字型カウンター」! 歴史も深そうな雰囲気ですね。

↑移転前の「ロの字型カウンター」(写真提供:立呑 富士屋本店)

中山 開業は昭和46(1971)年。もともと100年以上、この地で酒販店を営んでいた「富士屋本店」が、自社ビルの地下に出店した立ち飲み酒場です。酒販店は山手線の線路側にあったそうで、地下にあった「大衆立呑酒場 富士屋本店」は、この坂を下りて線路側に少し歩いた路地裏に入口がありました。確か楽器店の手前だったかな。

中村 いまは大きな複合施設が建設中になっている場所ですかね。

中山 そうです。2018年の10月末に立ち退き閉店となり、最終日は100人〜200人の行列ができたとか。“渋谷の名物大衆酒場が伝説に”といった見出しで、ニュース番組でも報道されていた記憶があります。

中村 酒場好きの聖地だったと。それが復活とあれば、ファンにはたまらなくうれしいですよね。

中山 ええ。聖地であり、秘密基地であり。で、今日の「立呑 富士屋本店」はもともと「富士屋本店 ダイニングバー」だったんです。こちらも立ち飲みで、洋食つまみとハイボールやワインがウリでしたね。こちらを業態転換する形で、「立呑 富士屋本店」へとフルリニューアル。スペースも広くなり、2022年11月24日に新たなスタートを切ったんです。

<カウンター酒場マニア・長谷川和之のひとくちメモ②>

“先代”の地下にあった富士屋本店は、どちらかと言えば、昭和の雰囲気を色濃く残した古き良き大衆酒場でした。毎日通ったとしても、安く安心して飲むことができるおじさんたちのオアシス的な存在でした。

リニューアル後は、“先代”時代の人気メニューだけでなく、本格的な割烹やイタリアン、フレンチを彷彿とさせる手の込んだ料理が多数メニューに並んでいます。その割に値段は“先代”の大衆酒場のままという、お客さんにとってはとてもうれしい形での復活でした。

前のお店では、カウンターしかなかったのですが、新店舗にはいくつかテーブルが用意されています。1人でも2人でもグループでも立ち飲みを楽しめるようになったのは、最大の変化ではないでしょうか。

【関連記事】11月11日は「立ち飲みの日」!——達人が語る立ち飲みの魅力の噺

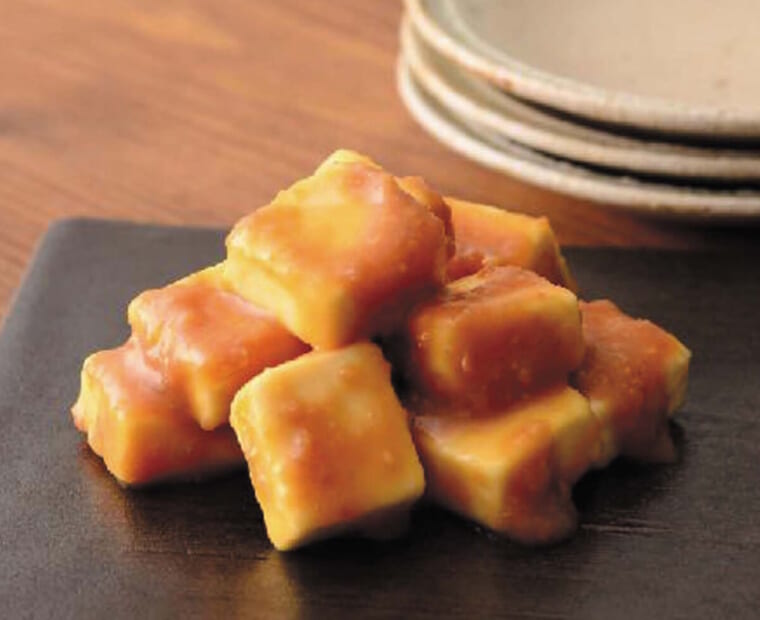

往年の名作「ハムキャ別」ほか、お酒が進むおつまみが満載 中村 おつまみが来ましたね。あっ、これが「ハムキャ別」か~。こうして別々にしてハムが乗っかってるから“別”っていうことなんですかね。面白いし、見た目のインパクトもスゴい!

↑「ハムキャ別」400円

中山 「ハムキャ別」は食べごたえのあるロースハムと、ほんのりマヨネーズの効いた千切りキャベツのコンビネーションが神! 名物女将・ヨシ江ママ直伝のレシピが受け継がれている傑作です。ハムの仕入れ先も昔と変わっていないそうで、創業当時そのままの味が楽しめますよ。

中村 すごくおいしい! ちょっと厚めでお肉のうまみもしっかりしたハムがインパクト大で、絶妙な幅の千切りキャベツがベストマッチですね。これはお酒が進むわ~。

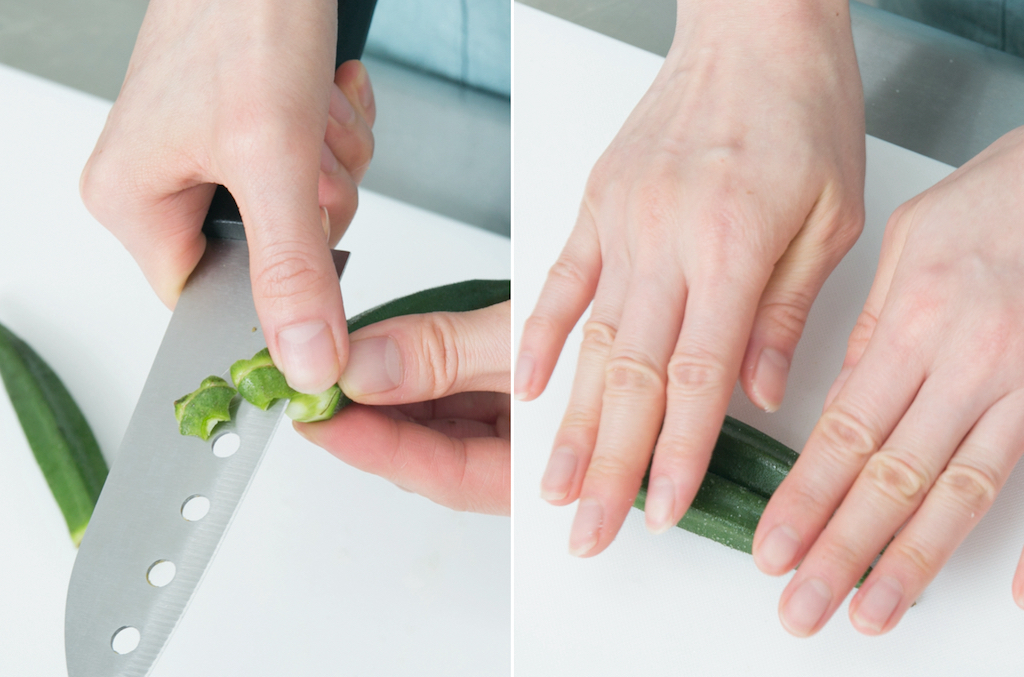

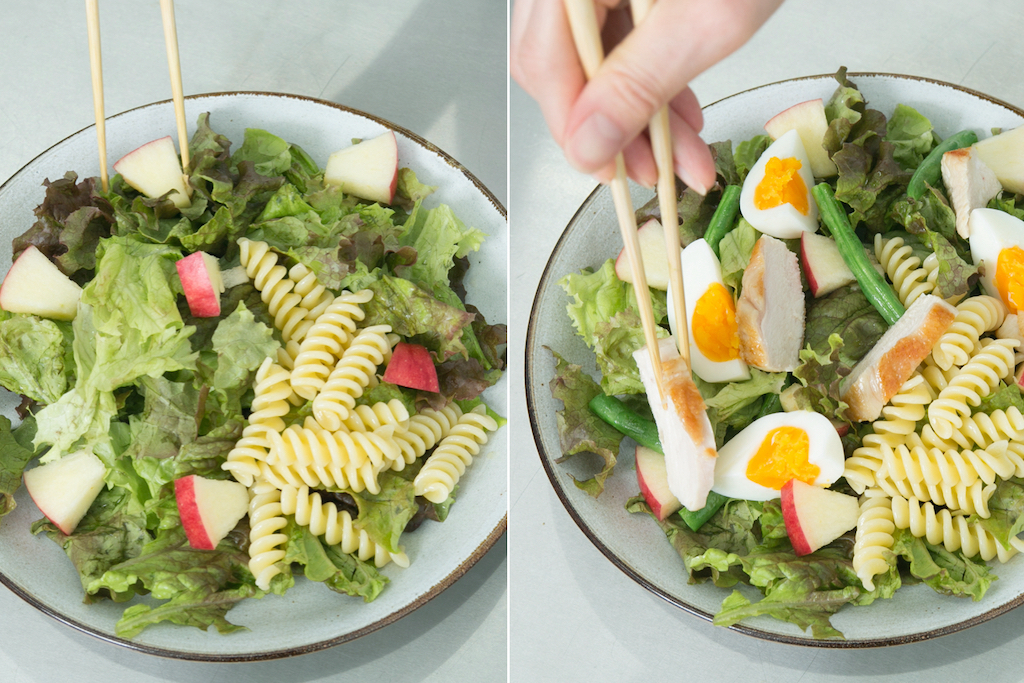

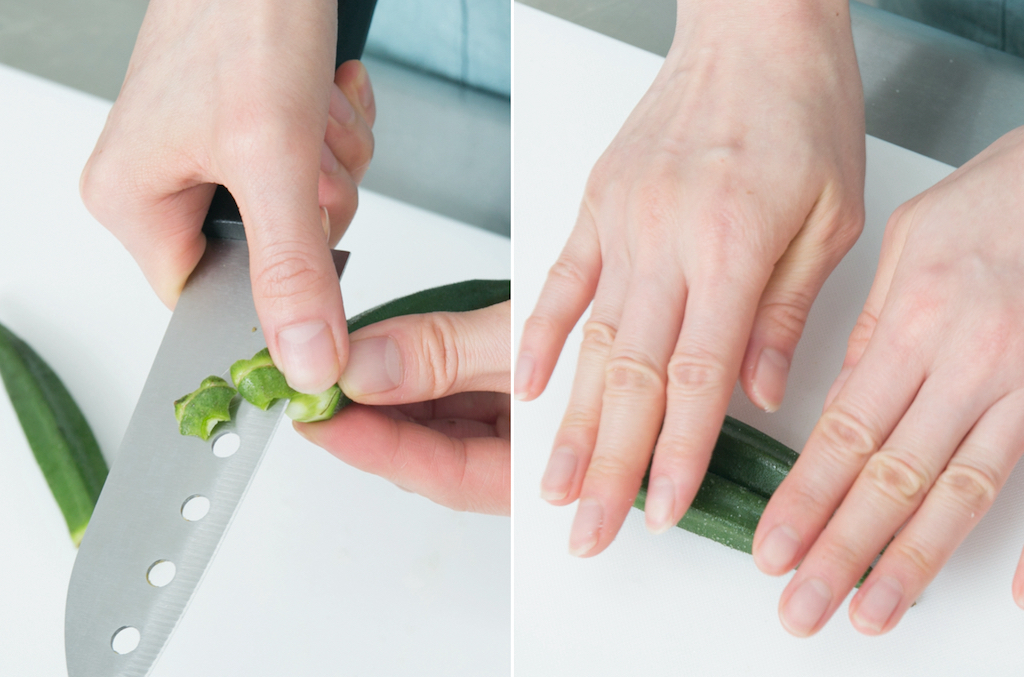

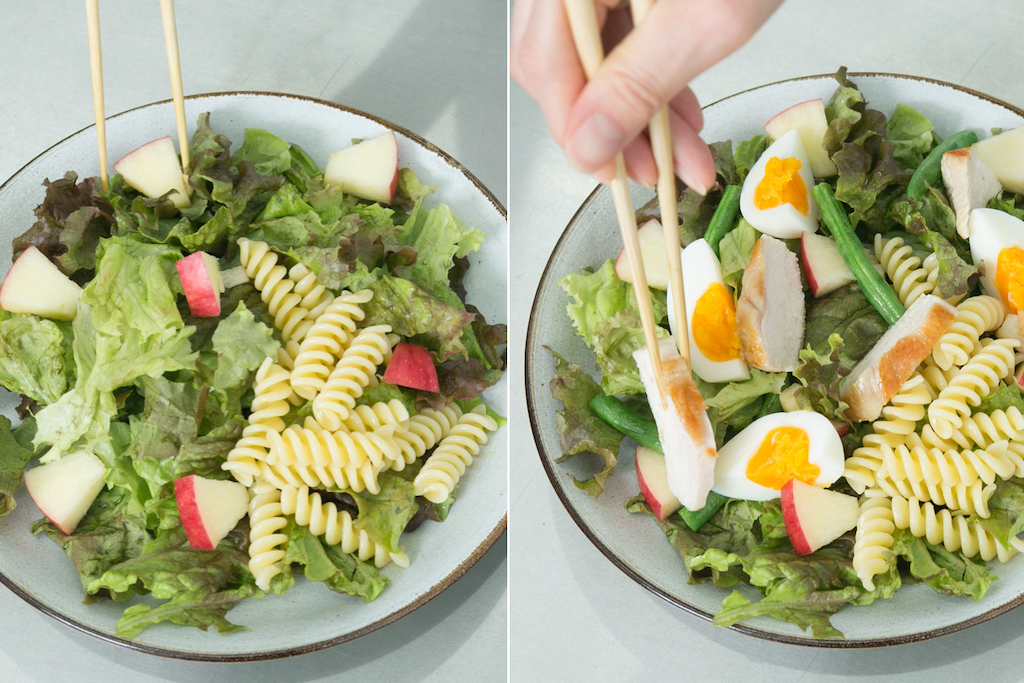

↑「スパサラ」300円

中山 「スパサラ」はキュウリ、玉ネギ、ニンジンが好アクセントになっていて、辛子マヨネーズのパンチもたまらない一品です。こちらはオリーブオイルも使うなど、あえて今風の味に進化させたそうで、よりお酒が進むおいしさになりました。

中村 確かに、どこか懐かしい味わいの奥にある、ピリッとした辛子マヨがクセになりますね。野菜のシャキッとした食感や、黒胡椒の風味もいいです!

↑「鰯海苔巻き」850円

中山 「鰯海苔巻き」は酢じめしたイワシと、紅生姜、キュウリ、青ネギ、薄焼き卵を閉じ込めたアテ巻きです。しっかり味付けされているので、そのままイケますよ!

中村 これは発明だ! ビジュアルからして最高ですね~。うん、味も抜群! イワシの脂と酢じめの酸味が絶妙で、紅生姜も大活躍。爽やかな後味で、レモンサワーにめちゃめちゃ合います。

中山 そして中村さんが気になっていた「あさりの酒蒸し」。こちらはニンニクとオリーブオイルで香りを立て、日本酒で蒸し上げた味付けも秀逸ですが、そもそも旬を迎えた春のアサリは、プリッとしていて間違いないウマさですよ!

↑「あさりの酒蒸し」650円

中村 わー、香りからして最高! ほんとはチビチビと味わうおつまみなんでしょうけど、止まんないおいしさです。

中山 つい、お酒も進んじゃいますよね。もうちょっと飲みたいときなど、焼酎をおかわりしたいときは、小さいカップの220mlサイズもあるので便利です。あと、ひとり飲みにもこちらがオススメですよ。

↑「宝焼酎 220mlカップ」500円

中村 あっ、これはコンビニでもおなじみのかわいいサイズですね!

《酒噺のオススメ記事はコチラ》

これまでの名カウンター酒場を振り返って 中山 これまで、いろんなカウンター酒場を巡ってきたと思うんですけど、振り返ってみていかがですか?

中村 どのお店も印象的で、すごく記憶に残っています。「だるま (門前仲町)」は「コの字型カウンター」の醍醐味を存分に楽しめるお店で、姉妹店主の笑顔も素敵でした。「伊勢周 (船堀)」は「L字型」に加え、向かい合って座れる席配置もユニークで。「大坂屋 (門前仲町)」は大工さんの技術も見事な「三日月型カウンター」がスゴかったです。“東京五大煮込み”に挙げられる名物料理と、女将さんのあたたかさも忘れられません。

↑門前仲町の「大坂屋」にて師匠の長谷川さんと

そして前回の「お太幸 (横須賀)」は「コの字」と「L字」を組み合わせた、独特の「H型カウンター」でした。“横須賀割り”のパワフルなチューハイと、2階の桟敷(さじき)も圧巻でしたね!

↑横須賀「お太幸」の「H型カウンター」

中山 どのお店も個性的! セレクトが素晴らしいですね~。

中村 もちろん、今日の「立呑 富士屋本店」も素晴らしい酒場です! 気軽に飲める自由で開放的な雰囲気が最高ですし、お酒も料理も絶品! そのうえで今日あらためて思ったのは、カウンターなど店内の設計や構造の部分は、メニューと同じぐらい重要なんだなということです。

中山 ええ。席のレイアウトが変わるだけでも、お店の雰囲気はガラッと変わりますからね。

中村 お客さんにとっては、座る位置や目線の高さで見える景色も違いますし、視界に何が入ってくるかで楽しみ方が変わることもわかりました。

カウンターのことだけでなく、「三祐酒場八広店 (京成曳舟)」、「亀屋 (八広)」、「ゑびす (四つ木)」など、東京・下町の名店にも伺って、「焼酎ハイボール」の歴史や大衆酒場の奥深さも学ばせてもらいました。おかげで、大衆酒場がもっともっと好きになれそうです。読者のみなさんもぜひ、大衆酒場を楽しんでみてください!

撮影/鈴木謙介

<取材協力>

立呑 富士屋本店

住所:東京都渋谷区桜丘町16-10

※価格はすべて税込みです

記事に登場した商品の紹介はこちら▼

・宝焼酎 https://www.takarashuzo.co.jp/products/shochu/takarashochu/

「東京・大衆酒場の名店」バックナンバーはこちら▼

・第1回 【東京・大衆酒場の名店】この緊張感は何だ? 行列しても入りたい立石「宇ち多゛」の強烈な魅力の噺

・第2回 【東京・大衆酒場の名店】初心者女子と楽しく学ぶ! 篠崎「大林」の魅力と「下町酒場の成り立ち」の噺

・第3回 【東京・大衆酒場の名店】伝説の「三祐酒場」で聞く「元祖焼酎ハイボール」発祥の噺

・第4回 【東京・大衆酒場の名店】酎ハイ街道をゆく。八広「亀屋」の“ボール” 受け継がれる秘伝レシピの噺

・第5回 【東京・大衆酒場の名店】四ツ木「ゑびす」で、自家製ロックアイスのお茶割りを味わう噺

・第6回 【東京・大衆酒場の名店】門前仲町「だるま」で、コの字カウンター劇場を堪能する噺

・第7回 【東京・大衆酒場の名店】船堀「伊勢周」で、L字カウンターの機能美を楽しむ噺

・第8回 【東京・大衆酒場の名店】門前仲町「大坂屋」の“牛にこみ”を三日月型カウンターで堪能する噺

・第9回 【東京・大衆酒場の名店】「お太幸」の変形カウンターで、横須賀の味わいを満喫する噺

・番外編 大衆酒場の酎ハイに欠かせない「下町炭酸」を飲み比べる噺

・番外編 焼酎ハイボールに合う!「東京・大衆酒場の名店」のおつまみを、約5000円の調理家電で再現する噺