ギョーカイ“猛者”が走って、試して、書き尽くす! 「ランニングシューズ戦線異状なし」

2023「アンダーアーマー」春の陣⑤「UAフロー ベロシティ ウインド2」の巻(後編)

スポーツブランド各社自慢のランニングシューズを、担当者に取材して、実際に履いて走ってレポートする本連載。ここ4回に亘ってお届けしたのは、アメリカ・ボルチモアに本拠を構えるUAこと、アンダーアーマーである。

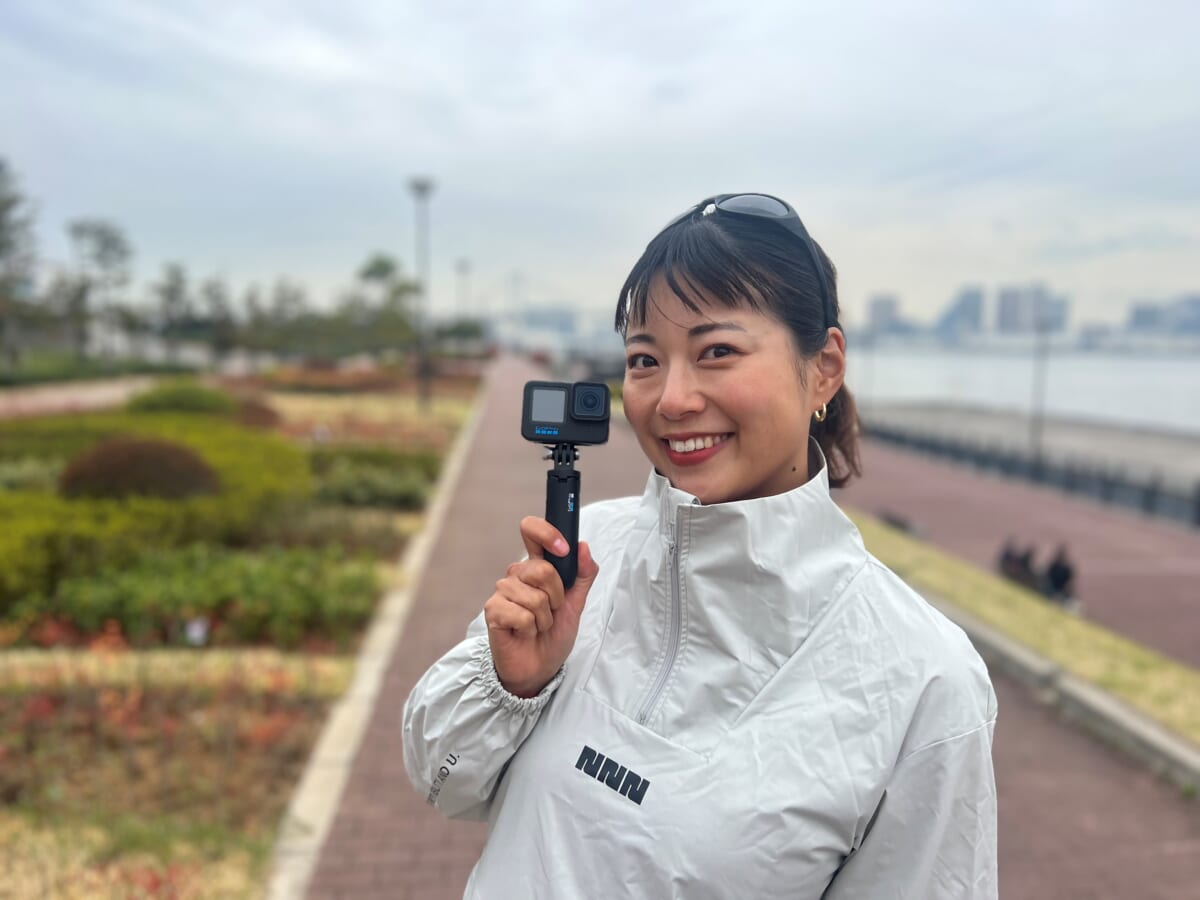

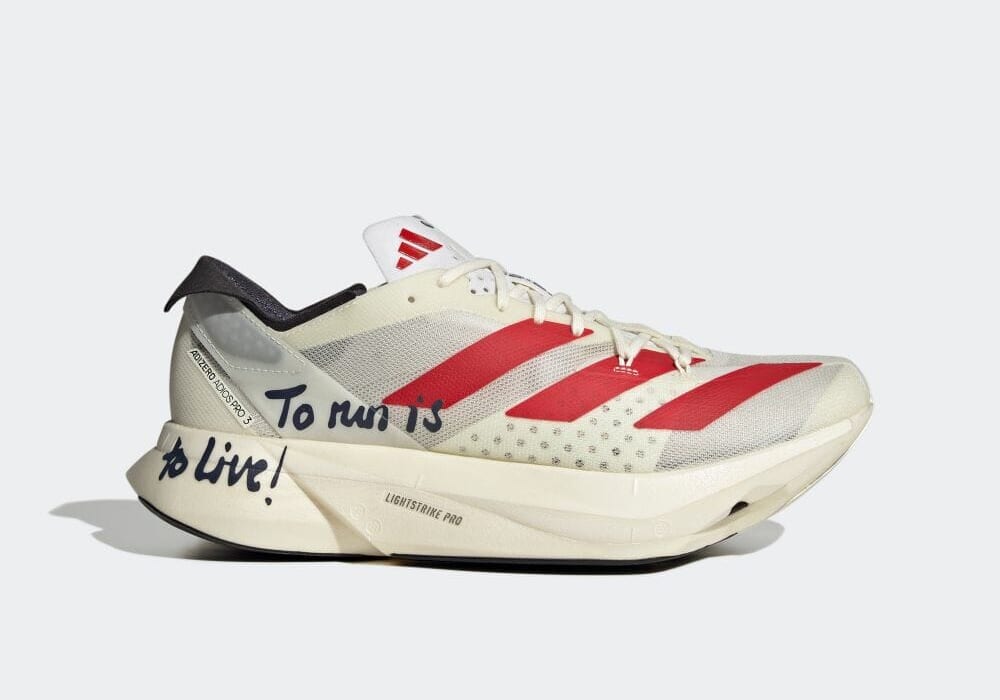

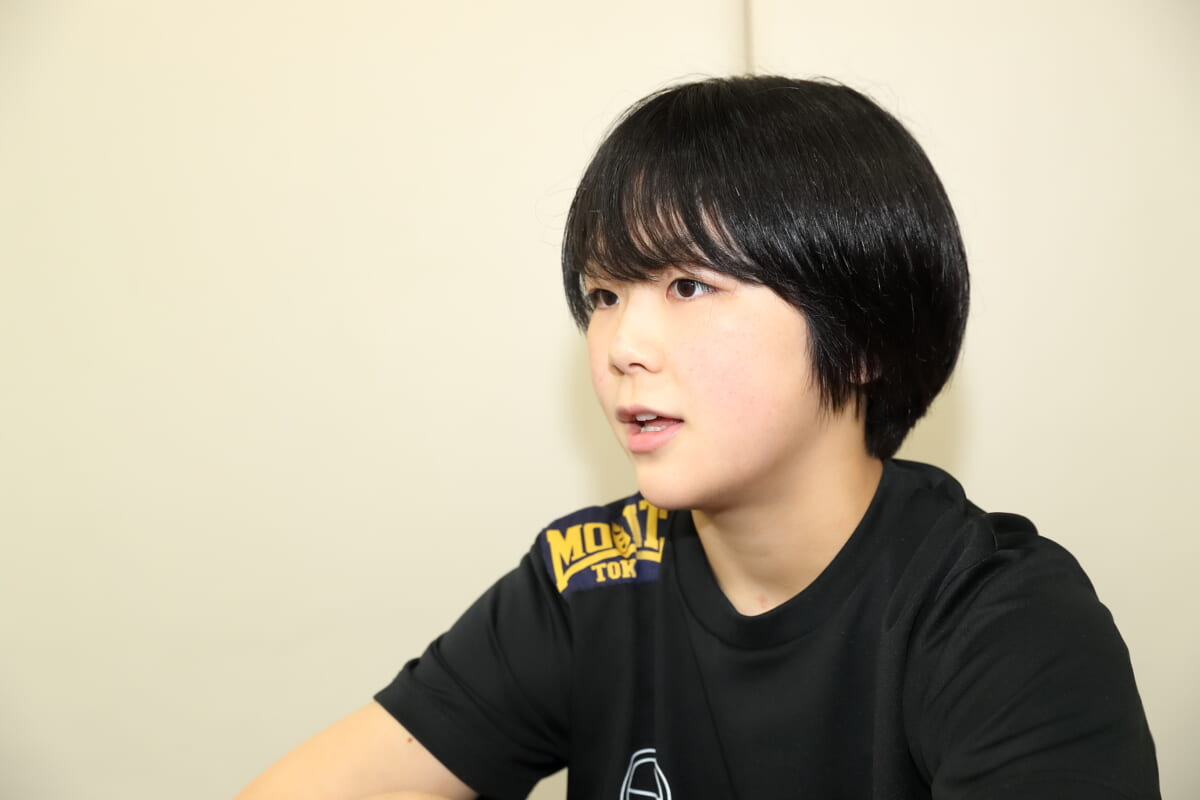

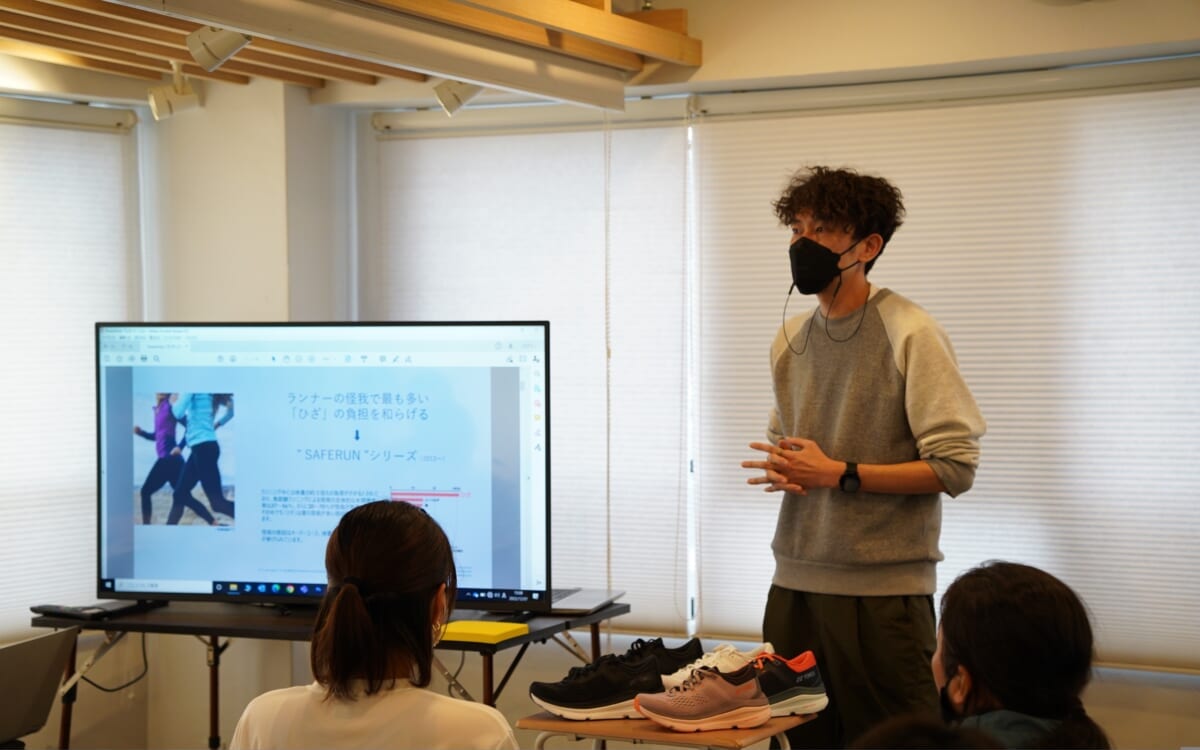

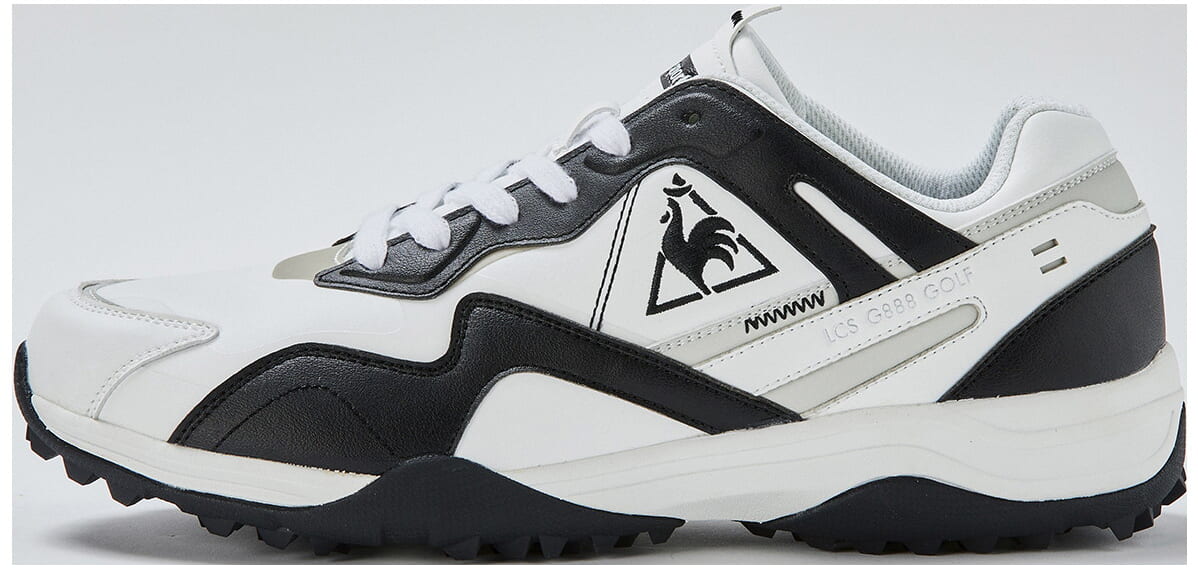

“ジョギングもするし、レースにも出たことある”という方々のために、UAのシューズ担当である松原恵治さんがすすめてくれたのが「UAフロー ベロシティ ウインド2(以下、ウインド2)」。前編では、シンプルなルックスからは想像できない、アッパーとソールのテクノロジーについて話をたっぷり伺った。この後編では、ウインド2を、実際に履いて、走ったインプレをレポートしよう!

【関連記事】

超シンプルなルックスに宿る、アンダーアーマーの本気度/大田原 透の「ランニングシューズ戦線異状なし」

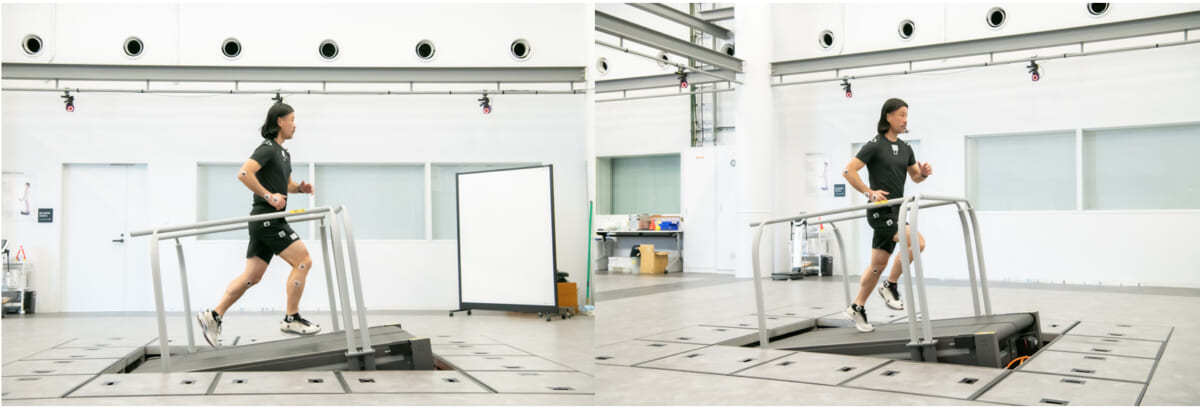

いよいよ、「UAフロー ベロシティ ウインド2」を試走!

UAのシューズ統括の松原さんは「ウインド2は、初心者や中級者でも、“スピードを出したい”という方向けのシューズです。もちろん、厚底カーボンを履かれるような上級者のトレーニング用にも最適です」と話していたが、その実力はどれほどのものだろう。

まずは、シューズに足を入れた感覚およびウォーキングのインプレ。そして、「運動不足解消」が目的で走る、1㎞を約7分(=キロ7分)の、の~んびりペース。続いて、脂肪を燃焼させる「痩せラン」に適した、1kmを約6分(=キロ6分)のゆっくりペース。

最後は、距離ではなく、走る爽快感重視の、1㎞約4分30秒~5分で走る(キロ4.5~5分)「スカッと走」。いずれも、“たまには、走ってみようかな~”と思った際に、あなたの志向にジャストフィットする、目安のペースをいろいろ用意した。

【まず、履いてみた!(走る前の足入れ感&ウォーキング)】

ブーティーのシューズのようなアッパーを持つ、ウインド2。シューレース(靴ひも)をよ~く緩めてから足入れしないと、履きにくい(一度履いてしまえば、しっかりフィット)。なぜなら、足の甲に当たる“舌”の形状の部材(タン)が、袋状にシューズにガセット(接合)されている。ウインド2はフィット感を重視した構造で、軽快な走りを期待できそうだ。

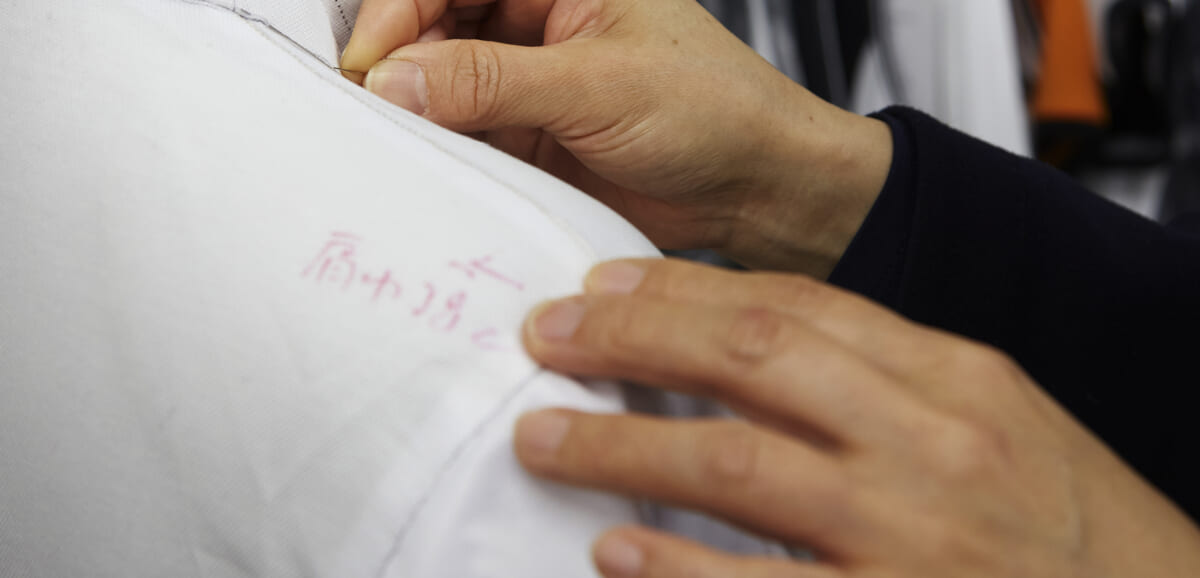

足馴染みの良いアッパーは、メッシュ地に細いテープが格子状に組まれ、糸で刺繍のごとく縫い留められている。アパレルを知り尽くすUAならではの、伸び止めのステッチによる軽量にして堅牢な素材「ワープ」である。立ってみると、ワープの軽快な快適性をさらに実感できる。

歩いてみると、わずかにふわっとソールが沈む。すぐにでも走り出したくなる感覚は、ソールの「フロー」素材によるもの。フローは、一見するとシンプルだが、とんでもないハイテク素材。

些末な点を上げると、シューレース(靴ひも)が少々短い……。トレーニングで履く分には全く問題がないが、レース時、解けることを恐れる筆者は、蝶結びを2重に結ぶ。甲高だんびろ(ばんびろ、ともいう)の昭和の足には、2重にするにはひもがわずかに足りないのだ……(もちろん、平成以降の細長のシュッとした足型の方は、問題なし!)。

【運動不足解消ジョグ(1㎞を7分で走るペース)】

超~シンプルな構造なのに、超~ハイテクなウインド2。歩いた時に感じたわずかなふわっと感は、運動不足解消のの~んびりペースでも堪能できる。フローフォームの適度なクッション性、路面をグリップしている感覚は◎。思わずスピードを上げたくなるほどだ。

しかしながら、運動不足解消の特効薬は、日々コツコツの積み重ねである。自分に余力を持たせて、“今日は、この辺で勘弁してやる”と、次につなげることが大切だ。疲れ過ぎない、の~んびりペースを守り、走る距離を少しずつ伸ばそう。足の筋肉が走ることに不慣れなうちは、無理は禁物。脚力がない段階だと、ウィンド2を持て余す可能性がある。

ウインド2は、脚力を含めたランニングのパフォーマンスが高い人ほど、その性能を引き出すことができるシューズと言える。推進力を生むプレートも搭載されておらず、ソールの形状がゆりかご状のロッカー構造が著しいタイプのシューズでもない。構造的にシンプルな分、ある程度の走る脚力があった方が、ウインド2をより楽しめる。

もちろん、ハイレベルな脚力など、求めてはいない。少しずつシューズと息を合わせ、走る時間や距離を増やすことで、筋肉、心肺機能、内臓と筋膜、血液を含めた体液など、カラダが“運動に耐え得る”状態に導かれたら、ウインド2は十分に期待に応えてくれるはずだ。

【痩せラン(1㎞を6分で走るペース)】

痩せるために走るには、定期的に脂肪を燃やす必要がある。そのため、見た目のカラダの印象と、体重の数値が反映されるまでは、忍耐強く走らなければ結果は伴わない。物思いにふけりながらの継続も良いが、軽快なシューズで走ることそのものが楽しくなれば、課題を作らなくても、気軽にロードへ繰り出せる。そんな方にこそ、ウインド2はおすすめだ。

ウインド2は、走ること自体が楽しくなるシューズなのだ。ソールのフローフォームは、着地衝撃の度合いに合ったレスポンスを返してくれる。運動不足解消のキロ7分のペースで感じたクッション感は、少しスピードを上げただけで反発性に置き換わっている。

走る前に懸念していたのは、靴裏にラバーがないことへの抵抗感だ。耐摩耗性とグリップのためのゴム(ラバー)への信頼感は、絶大だからだ。しかしウインド2のソール面には何も貼られていない……。凹凸はあるが、細かなパターンだけ、大丈夫なのか……。

という心配は、実際に走ると払拭される。フロー素材だけなのに、ソールのグリップは侮れない。今回の撮影とは別の日、里山のダートも走ってみたが、MTBのタイヤのようによくグリップする(ちなみに、ロードバイクのレース用タイヤの接地面は、指1本の先ほどしかない)。フローは、路面を片手の指5本で鷲掴みなほどの感覚なのだ。

【スカッと走(1㎞を4.5~5分で走るペース)】

走る楽しみに出会う前、42.195㎞は拷問レベルの距離だと思っていた。ましてや、“ハワイまでも走っていけそう”などというランナーズハイも、ただの幻想だと吐き捨ててきた。でも、実際に体験して、ゴールを潜った瞬間、新たな人生の幕が上がるのを、爽快な涙と共に感じられるとしたら、“走らないままで人生を終わる”のは、もったいないとさえ感じるようになる。

というランニングの“沼”に出会った人は、42.195㎞という拷問レベルの距離ですら、颯爽と駆け抜けたいと思うようになる。目の前のランナーと時には競り合いつつ、一人ずつ抜き去り、時には励まし合い、ランナーズハイを感じたくなる。日常を忘れ、走りに集中し、誰も褒めてくれなくても、ただゴールに向かって、今持てるチカラを振り絞りたくなるのだ。

自分の今持てるチカラを振り絞るシューズを選びたくなったら、ウインド2はその選択肢の一つに加えても十分に良いシューズだ。表彰台を目指したり、タイムで自分を鼓舞したければ、カーボンソール入りのハイエンドシューズを履きこなす努力をスタートすれば良い(その道は、フォーム矯正やさらなる筋力向上、加えて故障のリスクも伴うが……)。

ウインド2を履き、里山の急な下り坂で、ブレーキを掛けずに駆けてみる。加速に伴い、クッション性よりも反発性がどんどん増してくる。板バネとは異なる、自然に跳ねる感覚。このシューズで鬼ごっこをしたら、というワクワク感さえ感じる。

加速しても、ラバーレスなのに、路面を噛む感じが増している。跳ねるが、暴れるワケでも、ブレるワケでもない。澄ました顔して、けっこうヤンチャ。ウインド2、好きなタイプかも。

【関連記事】

まるで、戦車!? アンダーアーマー最高峰のクッションモデル/大田原 透の「ランニングシューズ戦線異状なし」

撮影/中田 悟

【フォトギャラリー(画像をタップすると拡大表示されます)】

中村優(@nkmr_yu)がシェアした投稿

中村優(@nkmr_yu)がシェアした投稿

第2段

第2段

/大田原 透の「ランニングシューズ戦線異状なし」

/大田原 透の「ランニングシューズ戦線異状なし」

(@taiikukaitv)

(@taiikukaitv)

– ◢|

– ◢|

(@TheSunFootball)

(@TheSunFootball)

カーナバルで皆大はしゃぎ!

カーナバルで皆大はしゃぎ! 実況「ピカチュウも見逃さない試合!」

実況「ピカチュウも見逃さない試合!」 goles en

goles en  ¡A por más!

¡A por más!

Karim Benzema finishes as 2021/22 Champions League top scorer with 15 goals

Karim Benzema finishes as 2021/22 Champions League top scorer with 15 goals

MESSI

MESSI

優勝

優勝  準優勝

準優勝  3位

3位

1/23〜29

1/23〜29  東京体育館

東京体育館

みんなの想いを 身体で体現します やってやるさ

みんなの想いを 身体で体現します やってやるさ

:

:

「一緒にピッチで戦った選手や対戦相手として戦った選手から評価していただき、これ以上ない嬉しさがある」

「一緒にピッチで戦った選手や対戦相手として戦った選手から評価していただき、これ以上ない嬉しさがある」

2023年度モデル販売

2023年度モデル販売 詳細

詳細

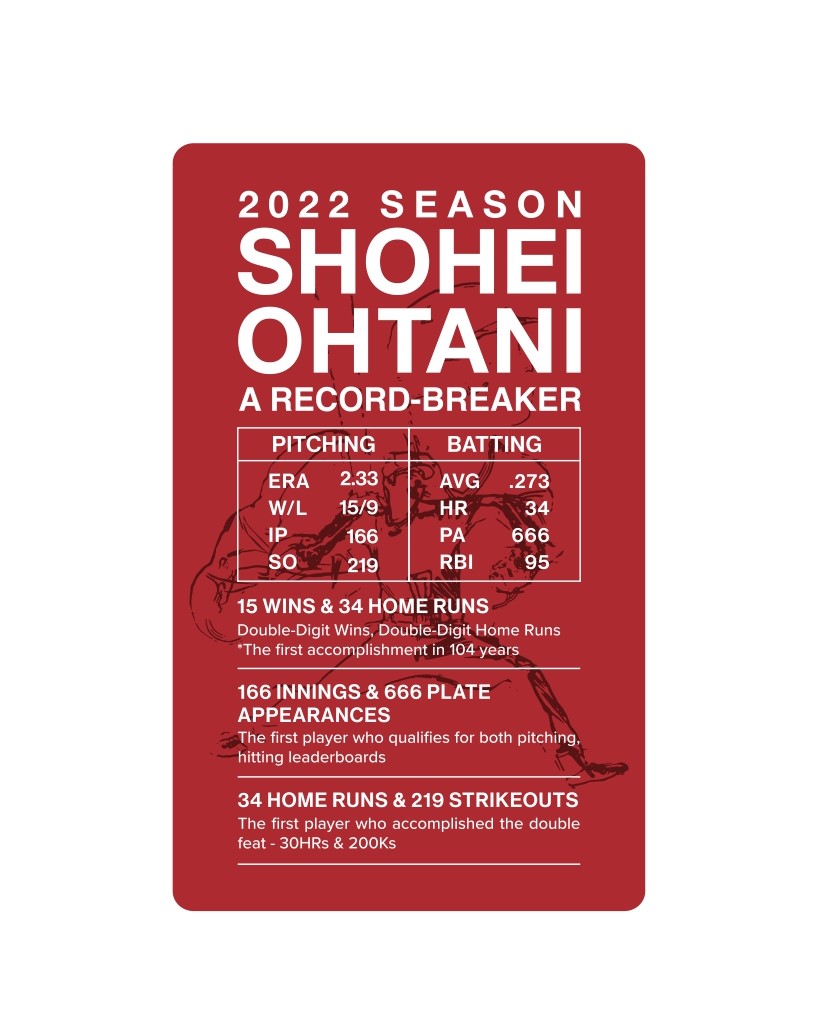

東京プールの記者会見が行われ、侍ジャパントップチームの栗山英樹監督が登壇し先行して12人の出場選手を発表。大谷翔平選手も登壇し、大会への意気込みなどを語りました。

東京プールの記者会見が行われ、侍ジャパントップチームの栗山英樹監督が登壇し先行して12人の出場選手を発表。大谷翔平選手も登壇し、大会への意気込みなどを語りました。

4:00KO(

4:00KO(

速く走りたい競技志向の方に向け、反発性をより重視=「フューエルセル」シリーズ

速く走りたい競技志向の方に向け、反発性をより重視=「フューエルセル」シリーズ