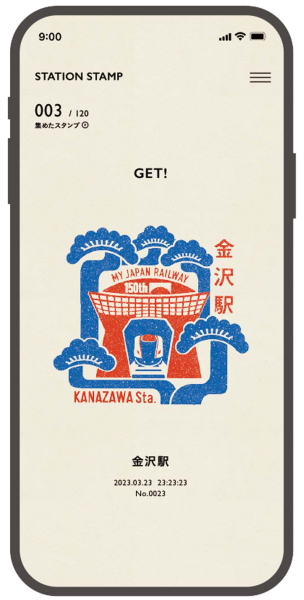

明治5(1872)年10月14日に新橋(旧・汐留駅)〜横浜(現・桜木町駅)間の開業により始まった日本の鉄道史。今年でちょうど150年になることから、各地で多くの記念行事が催されている。

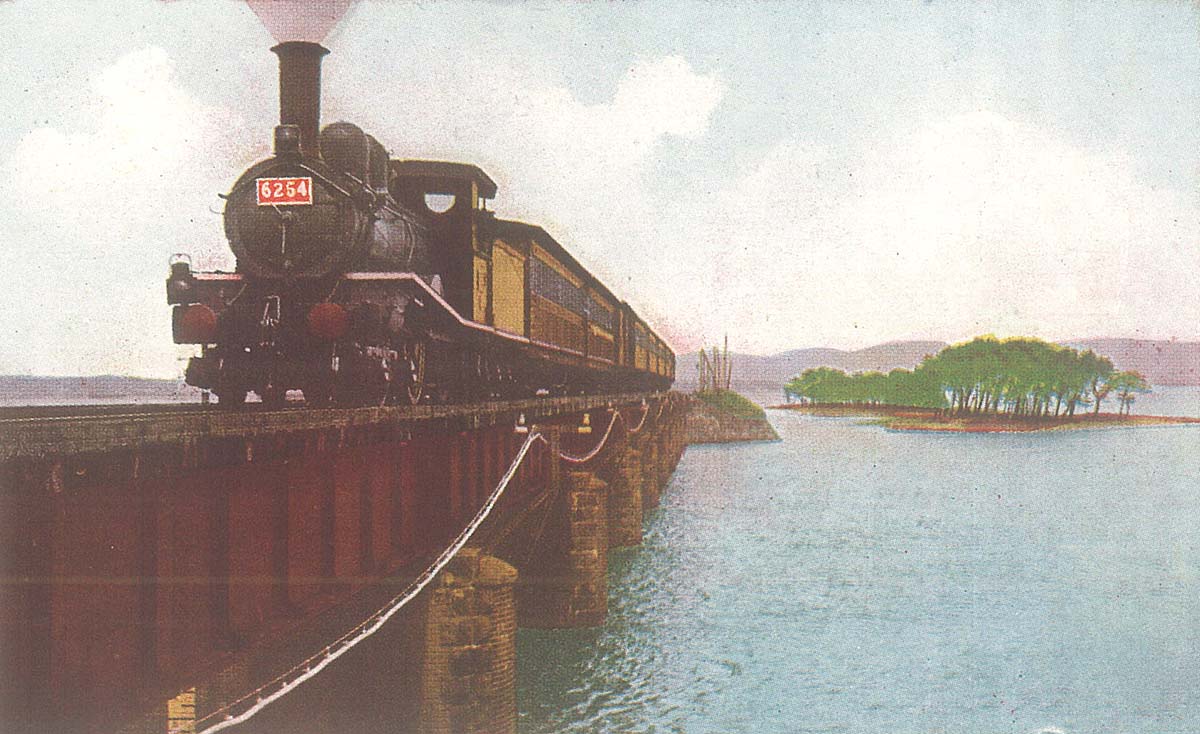

本稿では鉄道草創期の歴史を古い絵葉書を中心にふり返ってみた。鉄道開業からほぼ20年で、日本の骨格をなす幹線ルートが設けられていった。同時代の人たちの近代化にかける熱い思いが改めて感じられる。

*絵葉書はすべて筆者所蔵。禁無断転載

【関連記事】

今は珍しい「鉄道絵葉書」で蘇る明治〜昭和初期の東京の姿

〔はじめに〕

明治政府は維新からほんの数年の間に近代化に向けて数多くの改革を行った。その一つが鉄道事業であり、郵政事業だった。

明治4(1871)年には鉄道事業よりも1年早く郵便事業が始まり、東京と京都・大阪間の郵便の取り扱いが始められた。翌年には全国規模まで広げられている。さらに明治6(1873)年には郵便葉書(官製)の発行を開始、明治10(1877)年には万国郵便連合に加盟して海外への郵便物の発送や授受ができるようになった。

近代化にどん欲に取り組んだ成果といえるだろう。しかし、官製葉書、普通切手のみの発行が長く続いた。最初の記念切手が売り出されたのは明治27(1894)年のことであり、絵葉書にあたる私製葉書の使用に許可が出たのは明治33(1900)年のことだった。以降、多くの絵葉書も発行され、人々に利用されるようになっていった。

特に明治38(1905)年、日露戦争を題材にした絵葉書が多数発行されたことが大きかった。絵葉書収集熱が高まり多くの人が熱中し、ブームとなっていく。

今回の記事では、鉄道開業のころは私製葉書がまだ発行されなかったこともあり、新橋駅〜横浜駅間の開業当初のものは錦絵とともに紹介する。後に開業したころの駅の様子や列車の姿を写した絵葉書が多く発行されていく。各地の鉄道が開業したその後を追うように発行された絵葉書は、古い車両の姿を知ることができるとともに、街の移り変わりや当時の暮らしぶりを克明に伝えていて、とても興味深い。

〈1〉明治5年 新橋〜横浜開業日は9月12日だった!?

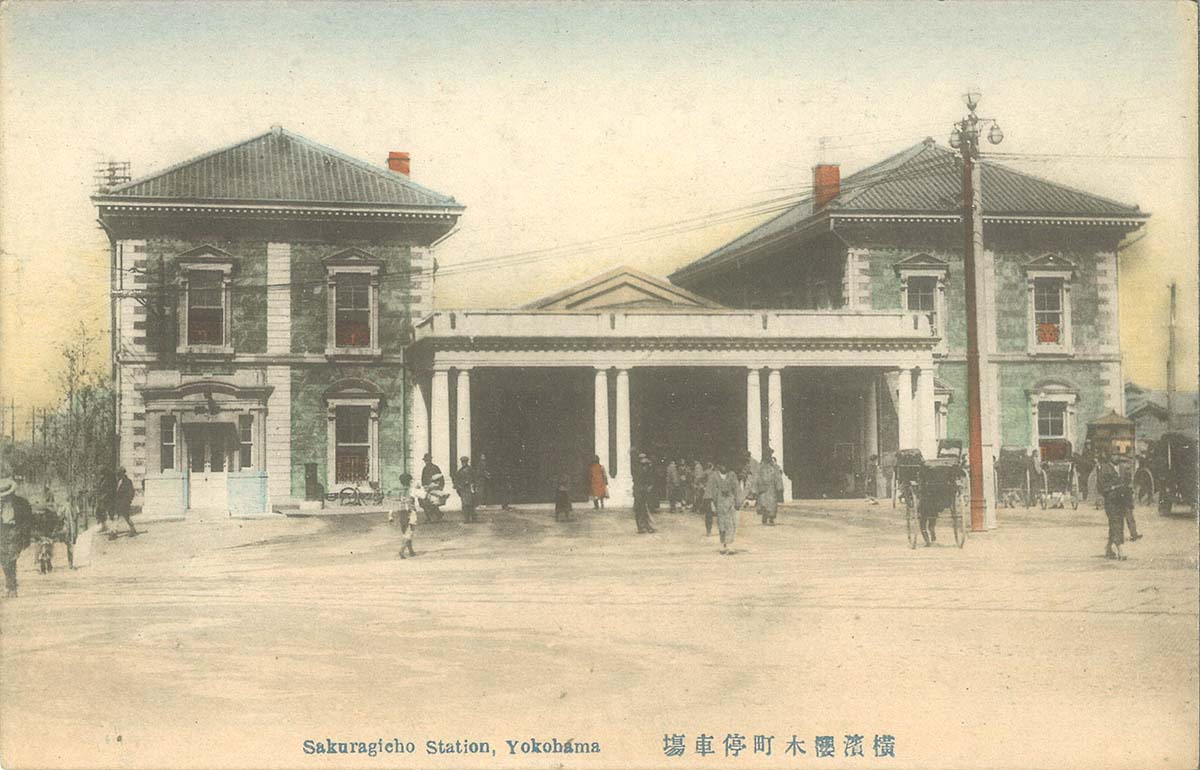

今からちょうど150年前の明治5(1872)年10月14日に新橋(旧・汐留駅)〜横浜(現・桜木町駅)間が開業によって、日本の鉄道は産声を上げた。

当時、日本は太陰暦を利用しており、10月14日は太陰暦では9月12日にあたる。太陽暦を採用したのはこの年の12月からで、鉄道開業日は、まだ旧暦を使っていた。よって当時は9月12日の出来事として伝えられていた。

列車の仮営業運転は、6月12日に始まっていた。要は試運転期間があったことになる。この時の運転区間は品川〜横浜(現・桜木町駅)で、1日に2往復、所要時間は35分、途中駅は停車しなかった。

10月14日の正式開業後には1日9往復の列車が運転され、品川、川崎、鶴見、神奈川の途中駅が設けられた。全線の所要時間は仮運転の時よりも路線が延びたこともあり、53分だった。

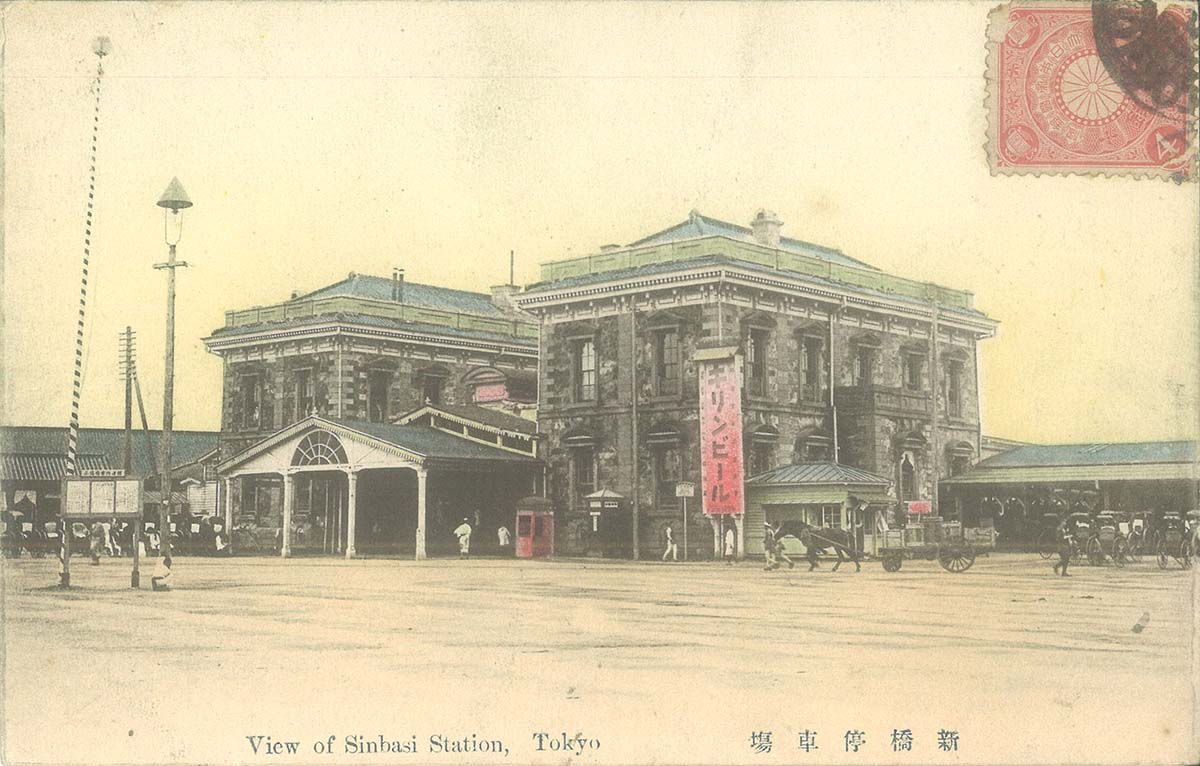

上記の絵葉書は鉄道が最初に走った新橋停車場(旧・汐留駅)の駅舎だ。この新橋停車場の駅舎は再現されて「鉄道歴史展示室」として公開されている。

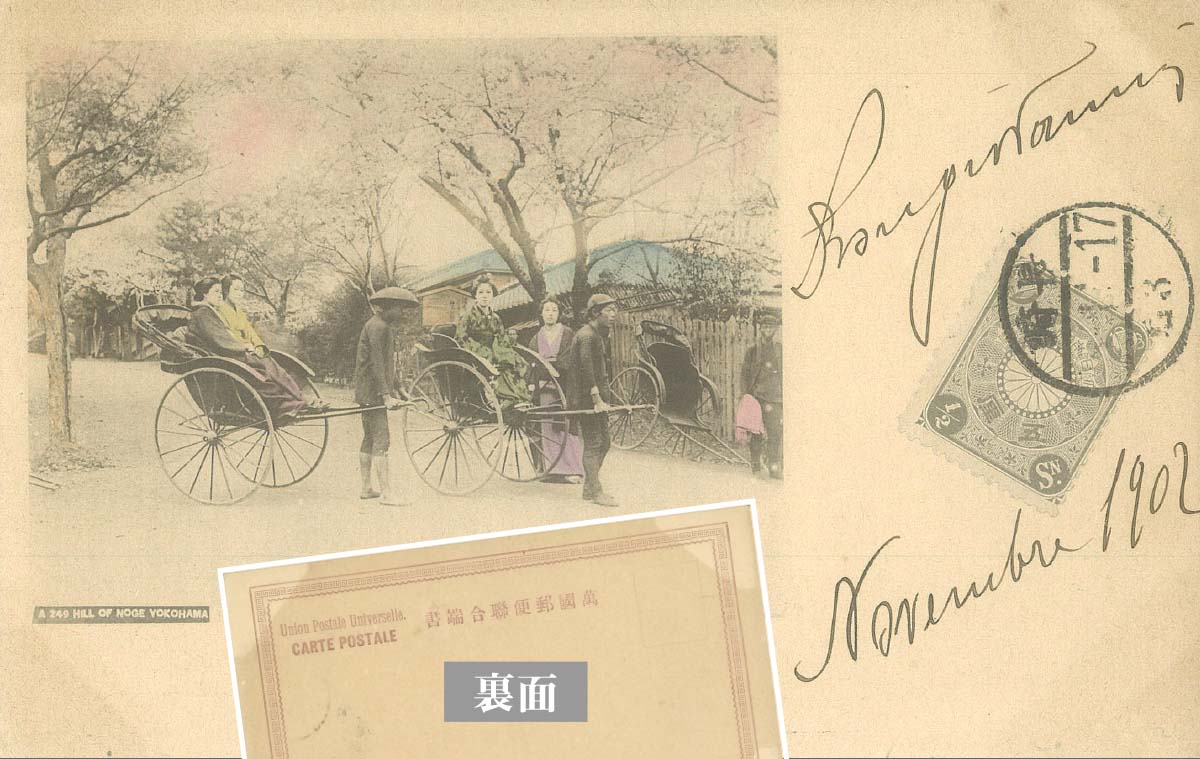

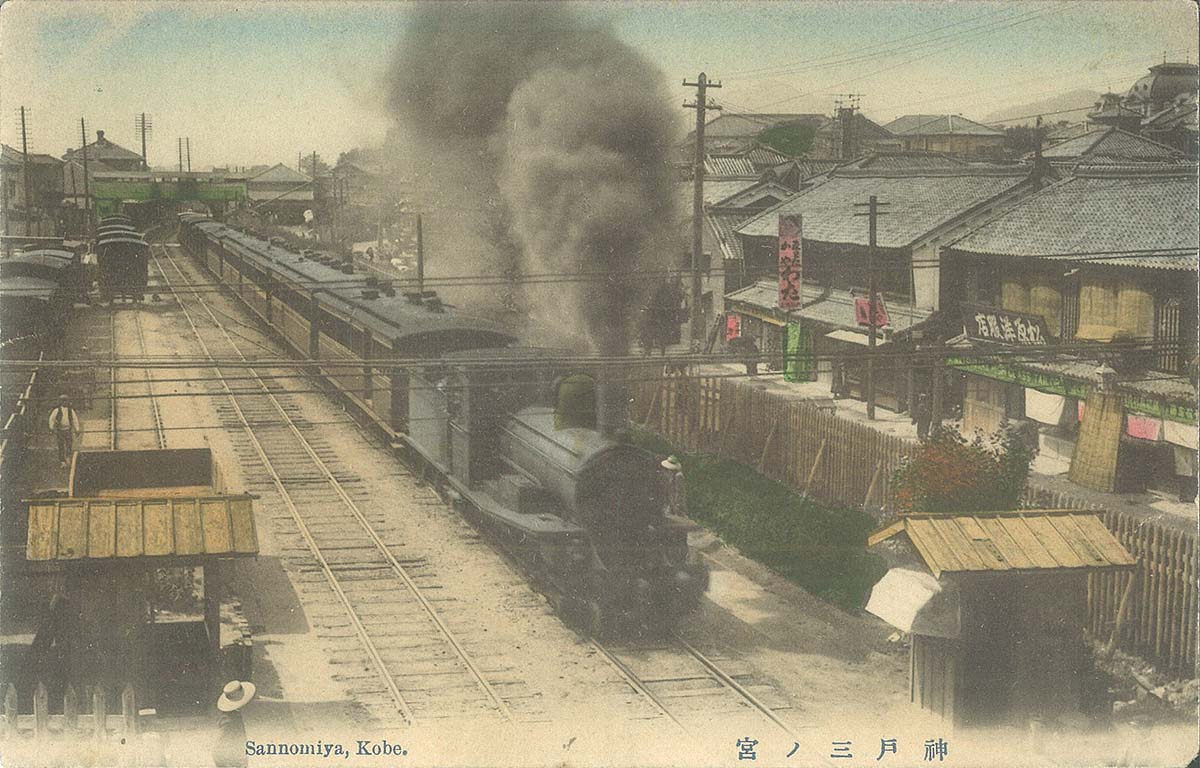

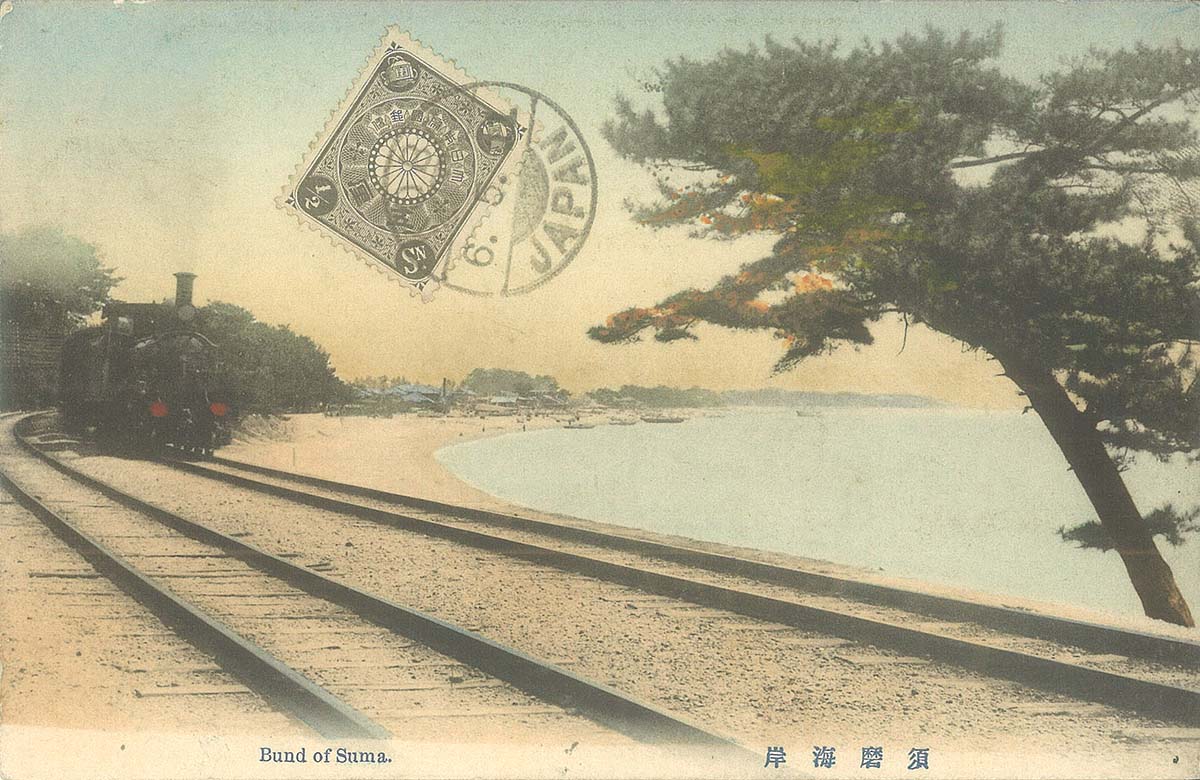

ちなみに絵葉書は色つきだが、明治期には写真のカラー印刷技術はまだ一般化されておらず、モノクロ絵葉書への色付けが行われた。その色付けは主に家庭の主婦が行った内職仕事で、一枚ごとに筆で色付けしていた。手彩色絵葉書(てさいしきえはがき)と呼ばれ、訪日外国人たちに大人気だった。お土産として購入し、切手を貼って海外へ送付した人も多かった。

しかし、手彩色は技術差があり、しかも現場を実際に見て作業をしたわけではない。また同じ絵葉書なのに、彩色する人によって色が異なった。写真のカラー印刷が行われる時代まで、こうした手作業が続けられたのであった。

〈2〉明治6年 翌年には貨物列車も新橋〜横浜間を走り始めた

鉄道開業後、間もなく鉄道貨物輸送も始まる。明治6(1873)年9月15日から新橋〜横浜間を鉄道貨物輸送が行われた。貨物列車の本数は1日、定期・不定期列車合わせて2往復だった。1列車が連結する貨車は有蓋車7両、無蓋車8両で、計15両で走ったと伝わる。

これは貨車を利用した鉄道貨物輸送だが、手荷物輸送という少量かつ軽量な荷物を運ぶサービスは、開業した年の6月12日、品川〜横浜間を走った仮営業列車から始められている。さらに、郵便輸送を7月18日に同区間で開始。つまり、旅客用列車の正式運行日よりも前に、すでに手荷物輸送や郵便輸送が行われていたのである。

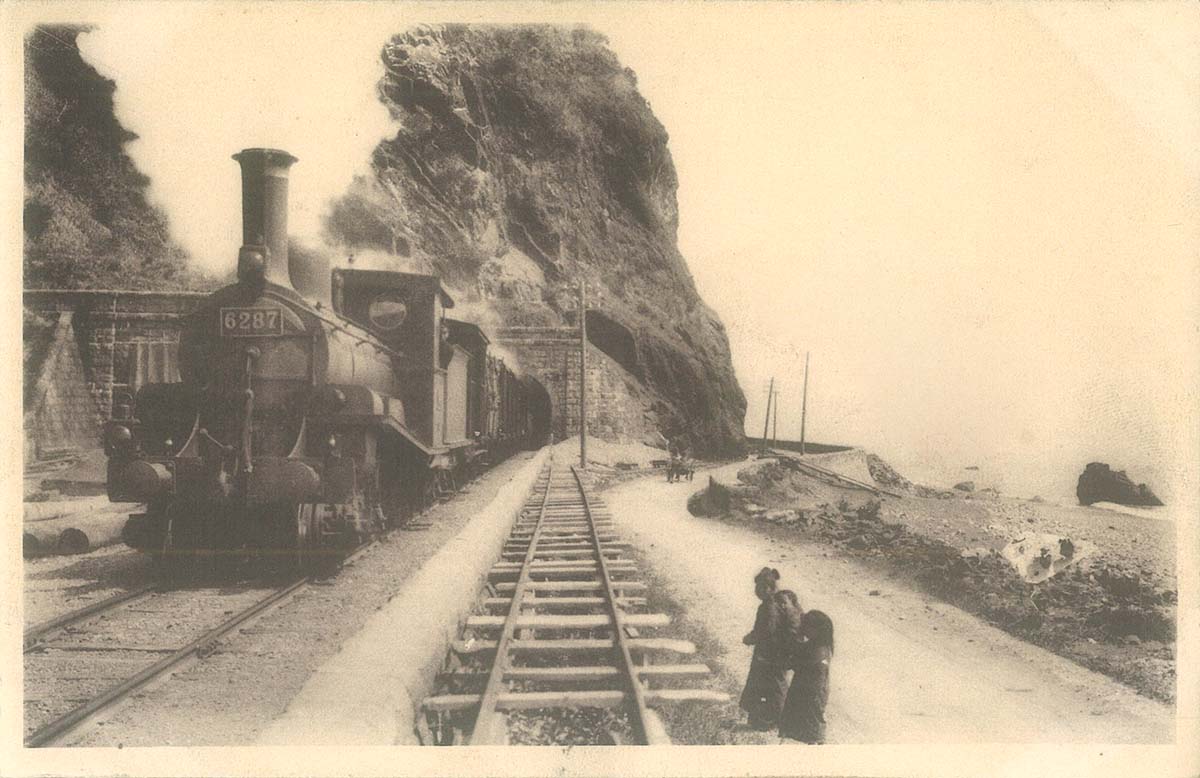

ちなみに古い絵葉書に写り込む明治時代の貨物列車の牽引機だが、当時の機関車は輸入された順に番号が付けられていた。明確な記録が残されていないものの、23号機は明治7(1874)年に英国から輸入されたシャープスチュアート製のB形タンク機だと思われる。同社の蒸気機関車は優秀だったとされ、重い貨物列車の牽引にぴったりだったのかもしれない。

〈3〉明治7年 2番目の開業は大阪〜神戸間だった

東京とともに、鉄道の敷設工事が早く行われたのが京阪神だった。特に大阪〜神戸間の鉄道は明治3(1870)年11月に着工され、明治7(1874)年5月11日に完成した。開業時の中間駅は、三ノ宮、西ノ宮、また翌年に住吉、神崎が開業したことにより、4駅が設けられた。明治8(1875)年の5月1日には大阪から安治川口まで支線が開業し、貨物輸送が行われている。

大阪と京都間の鉄道開業は、政府の財政が厳しかったこともあり、着工が遅れ、開業は明治10(1877)年2月5日となった。とはいえ京都〜神戸間の鉄道は明治初頭には完成していたわけだ。ちなみに首都圏の鉄道は、新橋〜横浜間以降は、なかなか進まず、横浜以西の路線開業は、京阪神から遅れること10年後になる。それだけ当時の京都〜神戸間は人口も多く都会だったということなのだろう。

京阪神と同時期に生まれた「その他の鉄道」もここで見ておこう。新橋〜横浜、京都〜神戸の開業後、国内3番目に誕生した鉄道は意外な所の鉄道だった。岩手県釜石市内の釜石桟橋〜大橋間に造られた「釜石鉄道」がそれで、明治13(1880)年2月に試運転が始められている。当初は鉱石運搬のみだったが、2年後からは旅客輸送も行われた。

〈4〉明治13年 開発と防備のため進められた北海道の鉄道事業

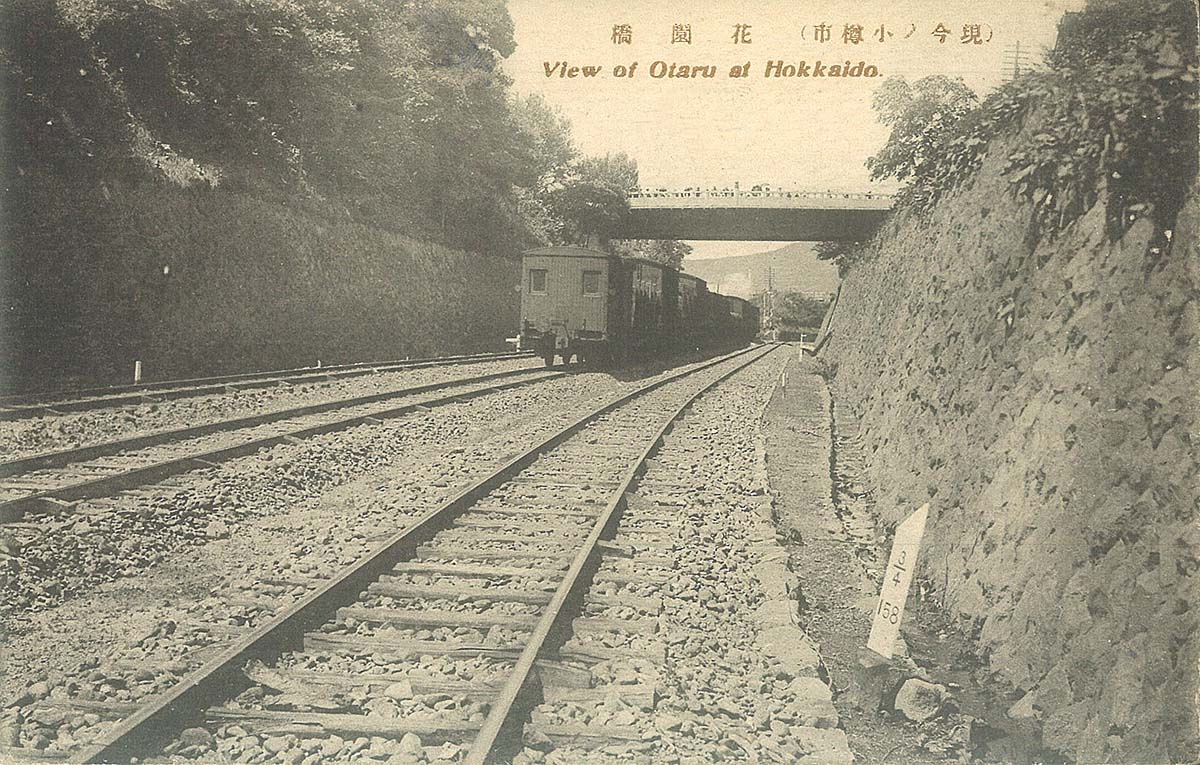

「釜石鉄道」の開業と同じ年に北海道内の鉄道も開業している。明治13(1880)年11月28日に開業した手宮(廃駅)〜札幌間の路線で、官営幌内鉄道が敷設を行った。

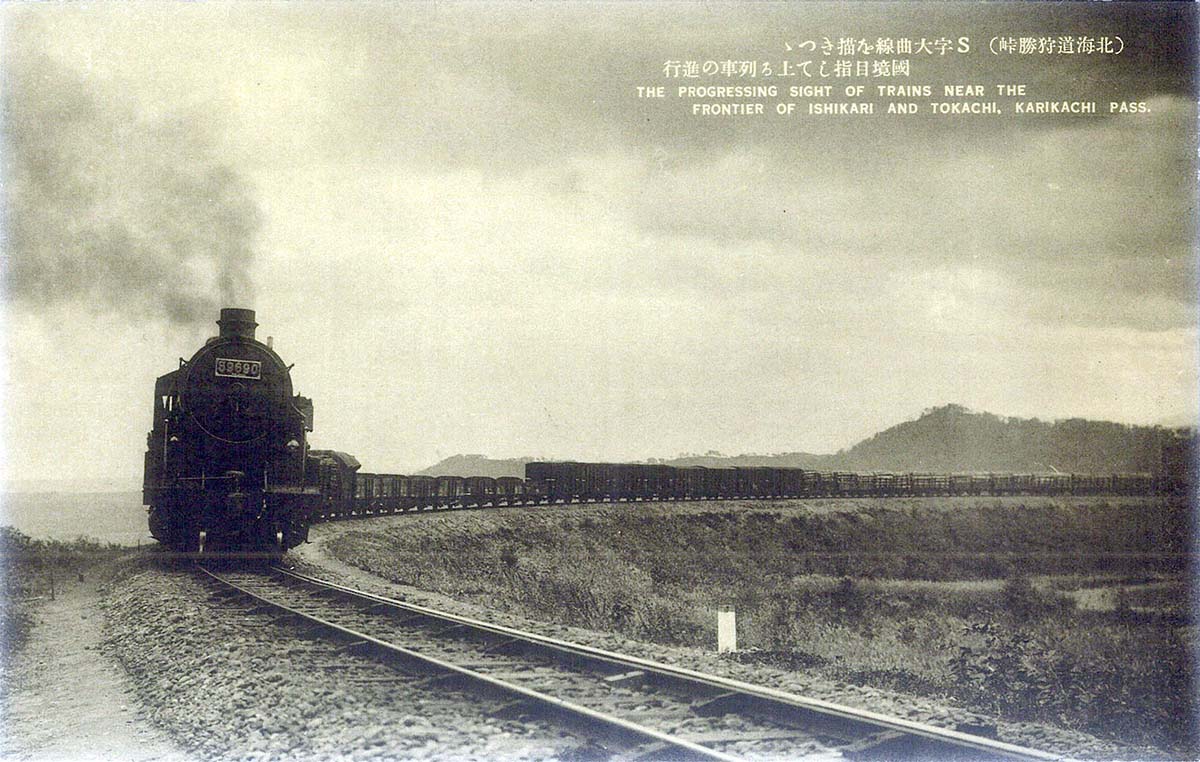

当時の政府は北海道内の開発にも力を入れており、北方防衛の要とすべく開発を急いだ。開拓民の移住が進められ、寒冷地の農業・酪農の発展が進められた。さらに、道内で石炭が採炭されたこともあり、その輸送が課題となっていた。そんな中、進められた鉄道開発だった。

手宮は小樽港に面しており、駅には石炭船積み込み用の海上桟橋450mも同じ年に設けられ、桟橋への引込線も敷設された。同路線は貨物輸送列車が主流だったとされる。桟橋は、その後に強化されて明治44(1911)年には長さ391mの高架桟橋になり、道内の石炭の積み出しに活かされた。

道内の路線延伸は急ピッチで進められ明治15(1882)年には札幌駅〜岩見沢駅間が開業、さらに炭鉱に近い幌内(廃駅)まで延伸された。この時に敷かれた小樽南駅(手宮駅の一つ手前の駅)〜岩見沢駅間はその後の函館本線の元となる。とはいえ函館駅〜旭川駅間の開業は明治38(1905)年8月1日とかなり後のことになった。

当時は同路線の運営が北海道官設鉄道、北海道炭鉱鉄道、北海道鉄道と細かく分かれていた。3つの鉄道会社間を通して運行が行われておらず不便だったが、全通後には連絡輸送も開始された。その後、間もなく全線が国有化、一部区間の複線化が進められ、輸送力の強化が図られた。

〈5〉明治15年 長浜から敦賀まで北陸線の路線が延びる

西日本では京阪神を走った幹線の次に整備されたのが、現在の北陸本線にあたるルートだった。明治15(1882)年3月10日に、当時の起点となった長浜駅〜金ヶ崎駅(後の敦賀港駅)間が開業している。

現在、北陸本線の起点は米原駅となるが、当時は現在の東海道本線の路線である大津駅〜米原駅間が開業しておらず、鉄道の代わりに、大津〜長浜間は琵琶湖を渡る鉄道連絡船が利用された。そのため長浜駅が当時の起点とされたのだった。

京阪神地方から初めて北陸地方へ入る鉄道だったが、険しい県境越えは当時の鉄道敷設技術では難しく、現在のルートとは異なり、木ノ本駅と鳩原(はつはら)信号場(敦賀駅〜新疋田駅間にあった)間を、別ルート(旧線・柳ヶ瀬線/廃線)でたどった。しかも県境にあった旧柳ヶ瀬駅と旧洞道口駅(きゅうどうどうぐちえき)の間は徒歩連絡という状態だった。この徒歩連絡区間は明治17(1884)年4月16日に柳ヶ瀬トンネルが開通により解消されたが、それほど開業を急いだ理由は、やはり日本海の物資を京阪神にいち早く届けたいという意図だったのだろう。

北陸本線の最初の開業区間を記録した古い絵葉書は入手できなかったため、ここは当時の起点終点駅の写真を掲載した。旧長浜駅舎(現・長浜鉄道スクエア)も、旧敦賀港駅舎(現・敦賀鉄道資料館)も古い駅舎を偲ぶ施設が残されている。

敦賀まで早々に通じた北陸本線だったが、敦賀以北の工事は非常に時間がかかった。大正2(1913)年に青海駅〜糸魚川駅間が開業し、ようやく米原駅〜直江津駅間が全通した。最初の区間が開業してから実に31年の年月がたっていた。

北陸本線が一部開業した同じ年、東京では「東京馬車鉄道」が開業している。客車を馬で牽かせて線路上を走った鉄道交通で、明治15(1882)年6月25日に新橋〜日本橋間が開業し、10月1日には日本橋〜上野〜浅草〜日本橋という環状路線も開業している。営業は至極好調で、当初の馬の頭数47頭から後に226頭まで増やしている。とはいえ、糞尿問題は避けられず社会問題化。すでに他市では電車導入が始まり、明治36(1903)年には東京でも電車運行が始まった。「東京馬車鉄道」は「東京電車鉄道」と社名変更、その後に東京市電、都電として整備され、都内の大事な公共交通機関として発展していった。

〈6〉明治16年 日本鉄道により造られた東北本線・高崎線

明治政府はいろいろな改革を一気にすすめたこともあり、資金不足に陥っていた。本来は鉄道建設も自らの力でやりたかったところだが、路線延伸が思うようにはいかず、全国にいち早く広げるためには民間の力を借りなければならなかった。

そのため、明治14年(1881)年にまず日本鉄道会社の設立を許可する。日本鉄道会社は日本初の私鉄にあたる。当時、建設・運営は政府に委託する形で、今でいうところの上下分離方式で路線が延ばされていった。国としても建設・運営費が懐に入るわけで、有効と考えたのだろう。

日本鉄道が誕生した後、山陽鉄道、九州鉄道と私設鉄道会社が誕生していき、次々に各地へ路線が延ばされていった。いわば官設のみの鉄道路線から私鉄まで巻き込み、幹線網の延伸、拡大を急いだわけだ。後の明治39(1906)年3月31日に「鉄道国有法」が公布され、この年から翌年にかけて、私設路線は国有化されていく。国として民間資本を上手く使った形になり、また幹線の延伸も官設のみだった時に比べて非常にスムーズに進んでいった(詳細後述)。

最初に生まれた私鉄・日本鉄道が手がけたのは、東京以北の路線だった。明治16(1883)年7月28日に、上野駅〜熊谷駅間が開通。上野駅〜大宮駅間は現在の東北本線、さらに高崎線の熊谷駅までの路線が創設された。

路線開業のスピードは早く、高崎線は翌年には前橋まで延伸される。一方、大宮駅から先は利根川橋梁の工事に時間がかかったものの、明治19(1886)年6月17日には上野駅〜宇都宮駅間が全通した。さらにその年に黒磯駅まで延伸、翌年には塩竈駅(宮城県)まで路線をのばした。

最後となった盛岡駅〜青森駅間は明治24(1891)年9月1日に開業し、東北本線が全通した。上野駅〜大宮駅が開業してわずかに8年後のことで、猛烈なスピードで路線の延伸を進めていった。当時の路線開設は、現代の技術をもってしてでも考えられない早さで、突貫工事が進められたことは容易に想像できる。

日本鉄道の勢いは止まらず、他の私鉄も積極的に買収を進める。例えば、東北本線の小山駅と水戸駅を結んでいた水戸鉄道を明治25(1892)年に買収した。当時は水戸に通じる唯一の鉄道路線で、東京から北側の主な路線は日本鉄道が傘下に収めることになる。

水戸につながった路線は、その後に常磐線の元となっていく。明治28(1895)年からは常磐線の延伸を始め、明治31(1898)年には田端駅〜岩沼駅(宮城県)間の全線を開業させてしまった。そんな日本鉄道も明治39(1906)11月1日に国に買収され、すべての路線が官営路線となったのだった。

〈7〉明治21年 山陽鉄道が神戸〜下関間の開業を目指す

一方、近畿地方から中国地方へ至る瀬戸内海沿いは、山陽鉄道が路線の新設を進めた。山陽鉄道は、まず兵庫駅〜明石駅間の路線を明治21(1888)年11月1日に開業させる。同年には姫路駅へ路線を延伸させた。神戸駅までは官営の路線が早くに通じていたが、翌年に神戸駅〜兵庫駅間を開業させ、官営鉄道との接続が完了した。

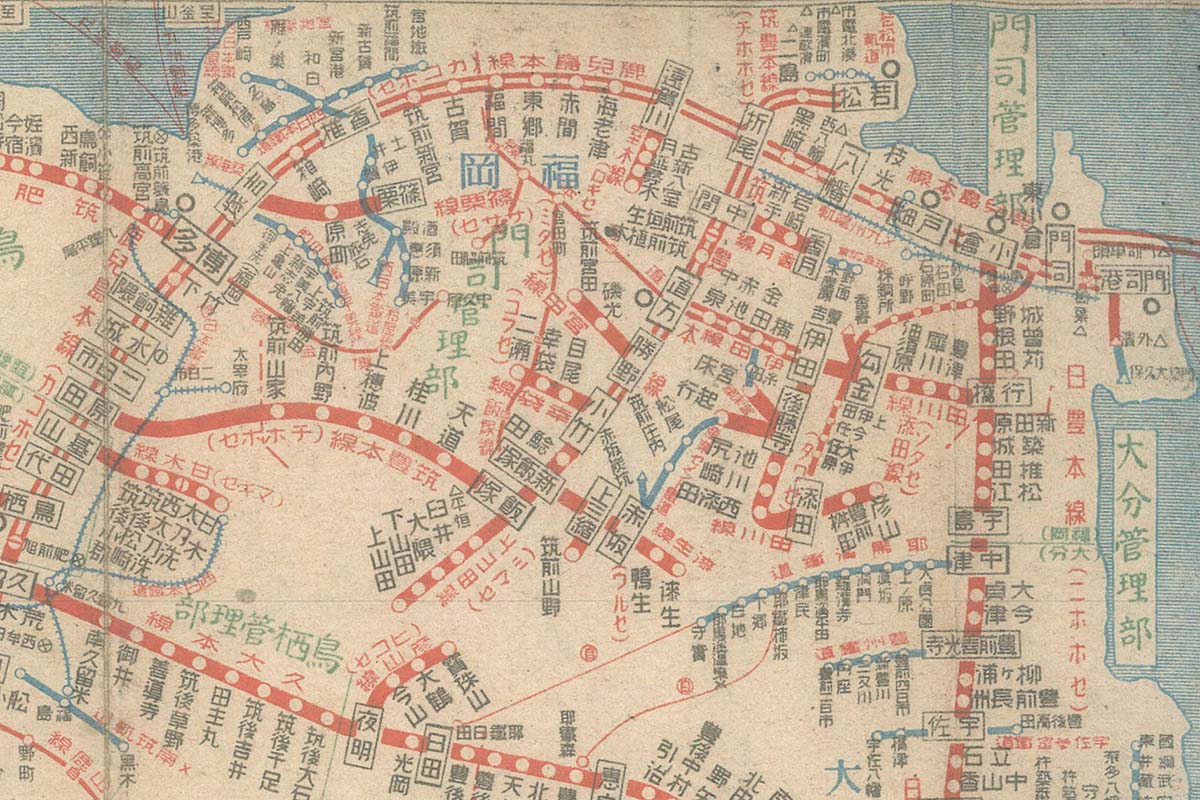

その後、年を追って路線が延伸されていき、明治24(1891)年3月18日には岡山駅まで、明治27(1894)年6月10日には広島駅まで、明治34(1901)年5月27日には馬関駅(ばかんえき/現・下関駅)まで延伸、現在の山陽本線が全通したのである。

東北本線の全通まで8年という早さには敵わないが、それでも13年で全線を開業させている。いかに当時の私鉄の路線延伸のスピードが早いかが分かる。

〈8〉明治22年(1)甲武鉄道が中央本線の一部区間を開業

東京の中心から東海・近畿地方へ向かう路線の開設は意外に手間取った。中央本線も東海道本線も、同じ明治22(1889)年に一部路線の開設が始まった。中央本線の一部となる路線は甲武鉄道という私鉄会社によって造られていく。明治22(1889)年4月11日に新宿駅〜立川駅の路線が開業。当時の武蔵野台地は住む人も少なかったのか、同区間は定規で引いたように直線ルートが続く。今では考えられないルート選定である。同年の8月11日には八王子駅まで延伸される。

新宿駅から東京の中心部へ向かう線路の開設は郊外路線よりも遅れ、まず1894(明治27)年に新宿駅と牛込駅間に路線が敷かれた。牛込駅とは現在の飯田橋駅のやや西側にあった駅だ。この東南側に飯田町駅(現在は廃駅)という駅が翌年に生まれ、同線の終点駅となる。

飯田町駅がしばらく終点駅となっていたが、明治37(1904)年に飯田町駅〜御茶ノ水駅間が開業する。甲武鉄道としての活動は明治30年代までで、明治39(1906)年10月1日に国有化された。

中央本線は名古屋駅側からの官設路線の工事も進められ、明治33(1900)年7月25日に名古屋駅〜多治見駅間が開業。翌年には工事を進めていた八王子駅〜上野原駅間が開業、明治39(1906)年6月11日には塩尻駅まで路線が延び、いわゆる中央東線が開業した。塩尻駅から先の中央西線部分は、明治44(1911)年5月1日の宮ノ越駅〜木曽福島駅間の開業で、中央本線が全通となった。高低差があり、また険しい列島の中央部を貫く路線だけに、工事にも時間がかかったのだった。

〈9〉明治22年(2)横浜〜熱田間の延伸で東海道本線が全通

日本で最初に路線が開設された新橋〜横浜間、そして2番目に設けられた大阪〜神戸間も、後の東海道本線の一部となる区間である。その後の日本の鉄道交通・物流の大動脈ともなる東海道本線の開業は意外に手間取った。

近畿地方の路線の延伸は関東と比べれば早く、明治13(1880)年7月15日に琵琶湖畔の大津駅まで延伸、神戸駅〜大津駅が全通した。その後、東海・中部地方での路線の敷設工事が活発化していく。明治17(1884)年5月25日に岐阜県内の関ヶ原駅〜大垣駅間が開業、明治19(1886)年3月1日に建設資材を運ぶために武豊駅〜熱田駅間(一部は現・武豊線)を開業させて、東海道本線の延伸工事が活発化。同年には熱田駅〜木曽川駅間が開業した。この時に現在の名古屋駅(当時は名護屋駅)も開業している。明治20(1887)年4月25日には武豊駅〜長浜駅間が全通し、愛知県・岐阜県の主要区間の路線開業が完了している。

一方で、横浜駅からの延伸工事は進まず、明治20(1887)年7月11日にようやく横浜駅(初代)〜国府津駅間が開業している。また翌年には愛知県の大府駅〜浜松駅間が延伸開業。国府津駅からは現在の御殿場線を経由して静岡駅、浜松駅に至るルートが明治22(1889)年4月16日に開業した。

4月16日の時点では、長浜駅〜大津駅間は琵琶湖を渡る鉄道連絡船が使われていたが、7月1日に湖東を通る路線が開業して、正式に新橋駅〜神戸駅間が全通した。新橋〜横浜の路線開業から実に17年の歳月をかけて、東海道本線がようやくつながったのだった。

〈10〉明治22年(3) 九州鉄道により開設された鹿児島本線

明治22(1889)年という年は列島の各地でいくつかの新線の開業があった年だった。九州でもその後に幹線となる新線が開業していた。

九州の鉄道開設は九州鉄道という私鉄会社により行われた。まず明治22(1889)年12月11日に博多駅〜千歳川仮停車場間に線路が敷かれる。千歳川仮停車場は今の肥前旭駅と久留米駅間にあった仮の停車場で、翌年に筑後川(千歳川)に橋梁が架けられ、路線は久留米駅まで延ばされている。博多駅から北も、明治24(1891)年中に遠賀川駅(おんががわえき)まで延ばされ、翌年には門司駅(現・門司港駅)、南は熊本駅まで延長され、門司駅と熊本駅が一本の線路で結びついた。

今の鹿児島本線にあたる路線だ。新線建設の準備は前もってされていたのだろうが、最初に誕生した区間からわずか2年後に門司駅〜熊本駅間が結ばれたのだから、工事の進捗具合はかなり早い。

明治29(1896)年11月21日には八代駅(後の球磨川駅・廃駅、現在の八代駅と場所が異なる)まで延伸された。その後の明治40(1907)年に九州鉄道の路線は国有化され、鹿児島本線は現在の肥薩線経由で延伸され、鹿児島駅まで延伸されたのは明治42(1909)11月21日のことだった。

さらに現在の鹿児島本線(一部は肥薩おれんじ鉄道線)となるが八代駅〜鹿児島駅間が開業したのは昭和2(1927)年10月17日のことだった。

肥薩線周りルートをたどり、その後に東シナ海側の路線とルートが変わったものの、最初の区間の開業から実に38年の年月がかかった。

鹿児島本線が九州鉄道によって一部区間が開業した同じ年、他にも私鉄により開設された後に幹線になったルートがある。四国の予讃線・土讃線の元になった一部区間で、明治22(1889)年5月23日、讃岐鉄道という私鉄により丸亀駅〜琴平駅間が開業した。明治30(1897)年には高松駅〜丸亀駅間が開業し、高松駅〜琴平駅間の運行が行われる。

讃岐鉄道はその後に山陽鉄道に買収され、またその山陽鉄道も1906(明治39)年に国有化される。以降予讃線は官営鉄道の手で整備、延伸されていくが、松山駅まで路線が延びたのは昭和2(1927)年のことだった。現在の予讃線の終点となる宇和島駅までの延伸は昭和20(1945)年6月20日だった。

政府の官営鉄道の路線造りを見ると、どこもかなり時間がかかっている。明治初頭に政府が財政難に陥り、私鉄に路線造りを任せたのが草創期の幹線整備を進める上で大正解だったのかも知れない。

※参考資料:「日本国有鉄道百年写真史」、「写真でみる貨物鉄道百三十年」ほか

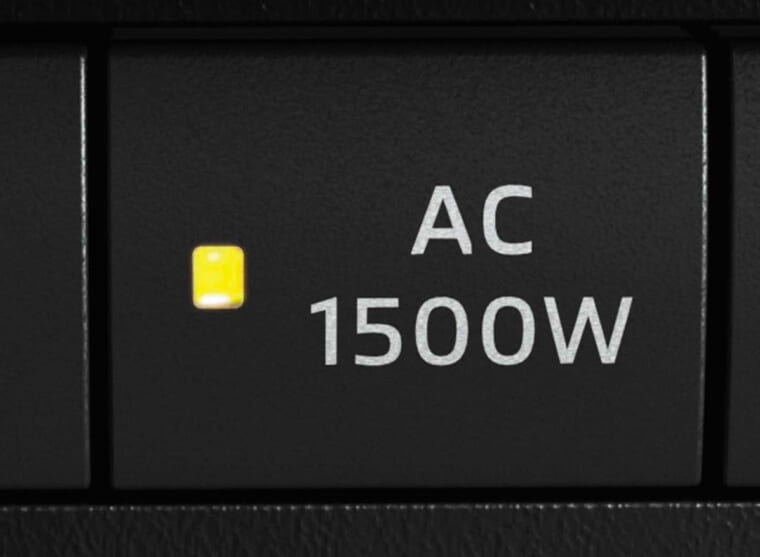

”ボタンを押すと、音声を確認することも可能です。そして、気に入った音声を選んだらこれで設定は終了です。NP1を動作させると設定し直した音声に切り替わってました。

”ボタンを押すと、音声を確認することも可能です。そして、気に入った音声を選んだらこれで設定は終了です。NP1を動作させると設定し直した音声に切り替わってました。

阪神甲子園球場100周年記念ラッピングトレイン 出発式】名作野球マンガのキャラクターや、甲子園球場の歴史を辿る数々の写真で阪神電車を彩った「阪神甲子園球場100周年記念ラッピングトレイン」が本日から運行開始!

阪神甲子園球場100周年記念ラッピングトレイン 出発式】名作野球マンガのキャラクターや、甲子園球場の歴史を辿る数々の写真で阪神電車を彩った「阪神甲子園球場100周年記念ラッピングトレイン」が本日から運行開始!

出発進行!

出発進行!