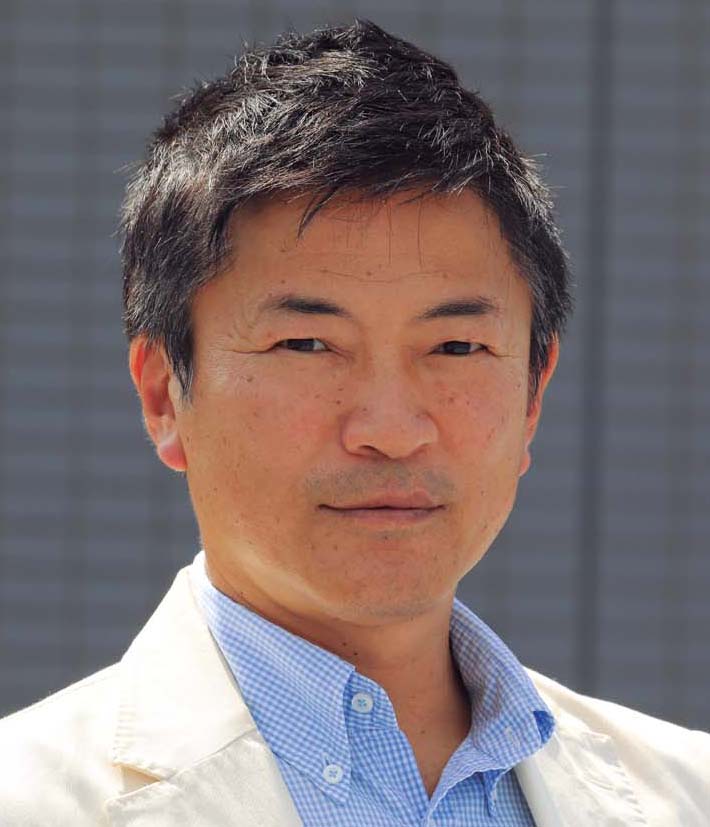

最新出演映画「リカ 自称28 歳の純愛モンスター」が公開中の市原隼人さん。今回は、「誰にも譲りたくない」「自分の出演作にも出したい」という愛車・カワサキZ1への愛や、ひとつひとつのカスタムへのこだわりなどを、存分に語ってもらいました。

(撮影・構成・丸山剛史/執筆:背戸馬)

理想通りに仕上げた、カスタムZの現在

――先ほどの撮影では、すごく気持ちよさそうに走ってましたね。

市原 今日はバイク日和で最高です。

――このオートバイに乗るのが本当に好きなんだなって、見ていて伝わってきましたよ。

市原 バカかもしれないですけど、『Zがあれば他にはもう何もいらない』と思えたときもありました。なんでもない場所でも、こいつがいれば夢のような、いつまでも青春のような、そんな気分になります。

――ベタぼれですね(笑)。まさに愛車という感じですが、さっそく詳しく教えて下さい。まずは車種から。

市原 カワサキZ1です。1974年式の『Z1A』になります。

――かなりカスタムしていらっしゃいますね、こちらも教えてもらえますか。

市原 タンクとカウルのペイント、ハンドル、ステップは純正をバックステップ加工、シート、サス、ワイドホイール、点火はフルトラ化、キャブはKEIHINのCR、マフラーはPAMSオリジナル製、ヘッドライトとウインカーはミラーコートして……。

――訊いたものの、書ききれないですね(笑)。市原さんが特にこだわったポイントは?

市原 ハンドルですね。幅と高さと絞りを細かく調整してます。ハンドルポストも削って、ベストポジションになるようにパムスさんでやっていただきました。

――パムス(PAMS)さんは、空冷Zに造詣が深い有名ショップですね。

市原 今は新型コロナの関係で伺うのを自粛していますが、以前は用事がないときでも行っていました。何をするわけでもなく、ベンチに座ってボケっとしに(笑)。このZと出会ったのもパムスなんです。最初はフルオリジナルのタイガーカラーで……。

――フルオリジナルだったんですか。ある程度仕上げてあったわけじゃなくて?

市原 そうなんです。フルオリジナルで購入し、時間を置いてカスタムしました。

――フルオリジナル状態を壊すときの勇気って要りませんか? 名車の場合は特に。

市原 要りますね。ずっと付き合っていた友達がいなくなるような、なにか変わってしまう感じがすごく寂しかったです。でもやっぱり、自分の色に染めたくなってしまいました。

――最初はどこをカスタムしたんですか?

市原 CRキャブです。スロットルの返り(レスポンス)が別物になりました。『こんなにも変わるのか』って驚いて、その先は一気でした。マフラー、サス、ホイール、ハンドル……セパハンも試してみましたけど、首が痛くなりました(笑)。ハンドルはやっぱり、座ってリラックスした手の位置にグリップが来る感じにちょっと絞って、今の形になりました。

――かなり試行錯誤されたんですね。リアサスに関していえば、定番のオーリンズじゃないところにカスタム上級者のセンスを感じます(笑)

市原 あの、船に乗っているような、やわらかい純正サスもすごく気持ちいいんですよ。ストレスを感じることなく、肩の力を抜いて走っていける。ナイトロンを着けて硬めにもしてみましたが、今のクアンタムに落ち着きました。これを選んだのは、カラーもあったと思うんです。本当は、Zを真っ黒にもしたかったんですね。エンジンもタンクもカウルも全部真っ黒にした、いわゆる“黒豆”に。でも、シルバーエンジンのZ1Aを買ったので、それを大事にしようと思ったんです。シルバーを活かした統一感で、今の姿になった気はしますね。

――メッキやバフ掛けしたシルバーパーツを多用したカスタムZって、意外と少ないなって思います。

市原 意外といないですよね、それがまた良いなって思っています。

――タンクは、もともとはタイガーカラーだったんですね。

市原 タンク、カウルの色をどうしようか考えながら自分で色を決め、この色でこういうパターンで、って指定しました。

――あのカラーも、市原さんがお決めになった?

市原 はい、自分で決めました。離れて見るとちょっと黒っぽいですけど、近くで見るとワインレッドのようなカラーです。大人っぽい色を相談しながら調色していただいて。

――細かく調整したんですか?

市原 しました。ちょうどあのときはロシアにいたのかな? ずっと担当の高山さんとLINEして、どんな感じですか? と。帰国して空港から、そのまま店に行ったりして(笑)

――まるで、ワクワクを抑えきれない少年のようですね(笑)

カスタムのコンセプトとポリシー

――市原さんがひとつひとつのカスタムにこだわりを持っているのが良くわかります。

市原 基本的には旧車のディテールを残しながら、でもどこかで現行車の様な性能が欲しいんです。

――そのコンセプト通りのカスタムになってると思いますよ。

市原 次にやりたいのは、ヘッドライトです。あと、見た目を変えずに、もう少し現行車っぽい乗り味にしたい。見た目は40年前の雰囲気で、外から見ると『渋いけど、遅いだろうな』と思われながら、実際に走ってみると……。

――うわー、そのカスタム思考、レベル高いですね。

市原 そういうカスタムが、オシャレでカッコいいなと思っています。僕は古いアメ車も好きなんですが、たとえばマッスルカーでもあまりカスタム感をギラギラさせずに、当時のままのホイールとかで渋いスタイルなんですけど、走ってみると『うわ、すごくない?』みたいなのがいい。足まわりは何を入れてるんだ、エンジンはどうしてるんだろう、配線は……とそういうところが気になるような一台にしてみたいですね。

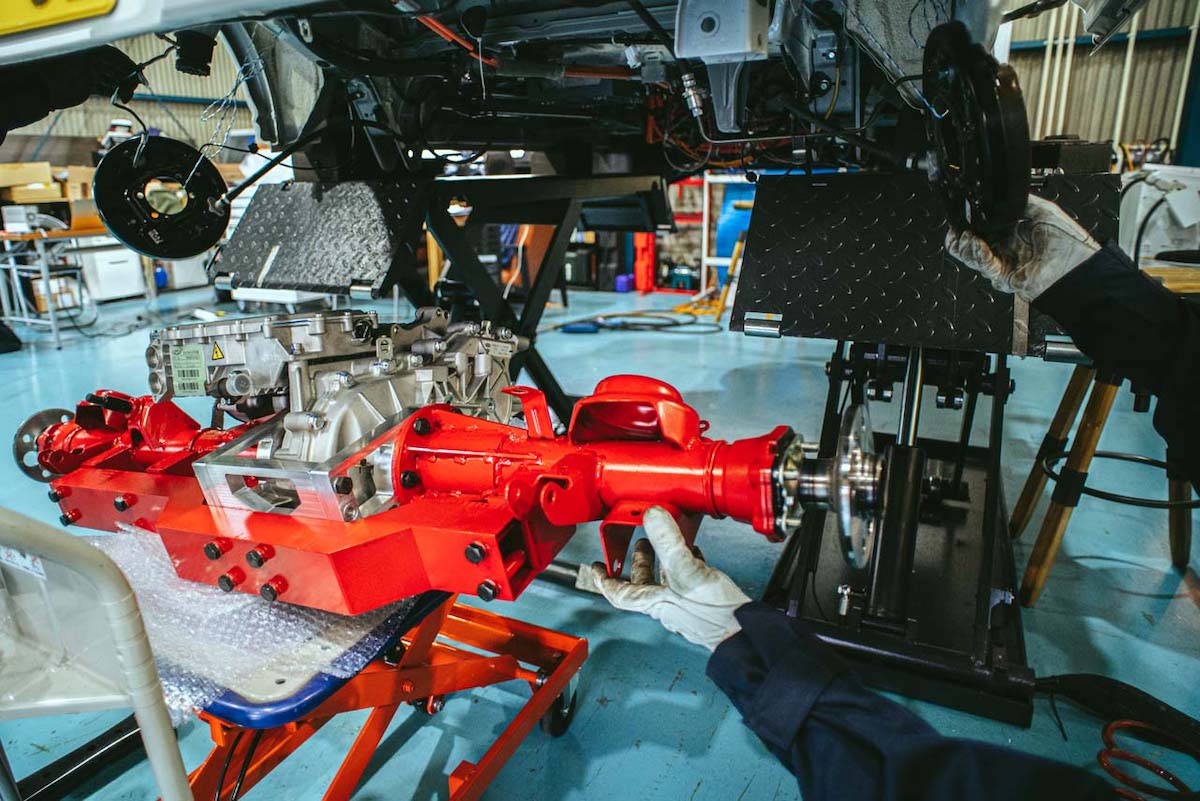

――レストモッド的な概念ですね、当時の雰囲気を残したまま性能は現代的にアップデートしているという。パーツ選びについても、こういうパーツを付けたいと市原さんから?

市原 僕から提示して、こういうふうにしたいっていうのを高山さんと話して。『カスタムしました感』があまり出ないほうがいいと思っているので、すごく悩んだと思いますけど。

――じゃあ、次にヘッドライトの中をいじりたいっていうのも、LED化して明るくするわけじゃなく?

市原 やはり旧車は、遠くからやって来たときにまずヘッドライトがぼんやりと現れ、次に空冷の排気音がワーッて聞こえてくるのがかっこいいと思っています。ヘッドライトは新しく変えても、旧車らしくちょっと暗いような、古臭いような……たとえば森の中にぽつんとある黄ばんだ電球のような感じが欲しくて。

――うわぁ、難しそうだなぁ……ある意味、デチューン的でもありますよね。それは担当の方も悩むわけですよ(笑)。それも、やはり旧車らしさを残したカスタムがいいということですね。

市原 乗ってる感じにしても、ちょっともどかしいくらいがいいんでしょうね。何するにも少し待たなきゃいけないというか。機械的な『ガッチャン!』という音を聞いてから次の動作に行きたいみたいなのはありますね。

――あくまで「旧車」であるということを感じたいと。

市原 走っていると安定感が違うのでリヤタイヤも太くしてますけど、オリジナルの細いタイヤも旧車らしくてかっこいいんです。ブレーキに関しても、最初は『ドラムブレーキが旧車だろう』と思ってたんです。だから、リアのドラムブレーキをディスクに変えるのはすごく勇気が要りました。

――そこは走行性能を取ったと。

市原 ええ、そうしたら全く変わりましたね。すごいなって。

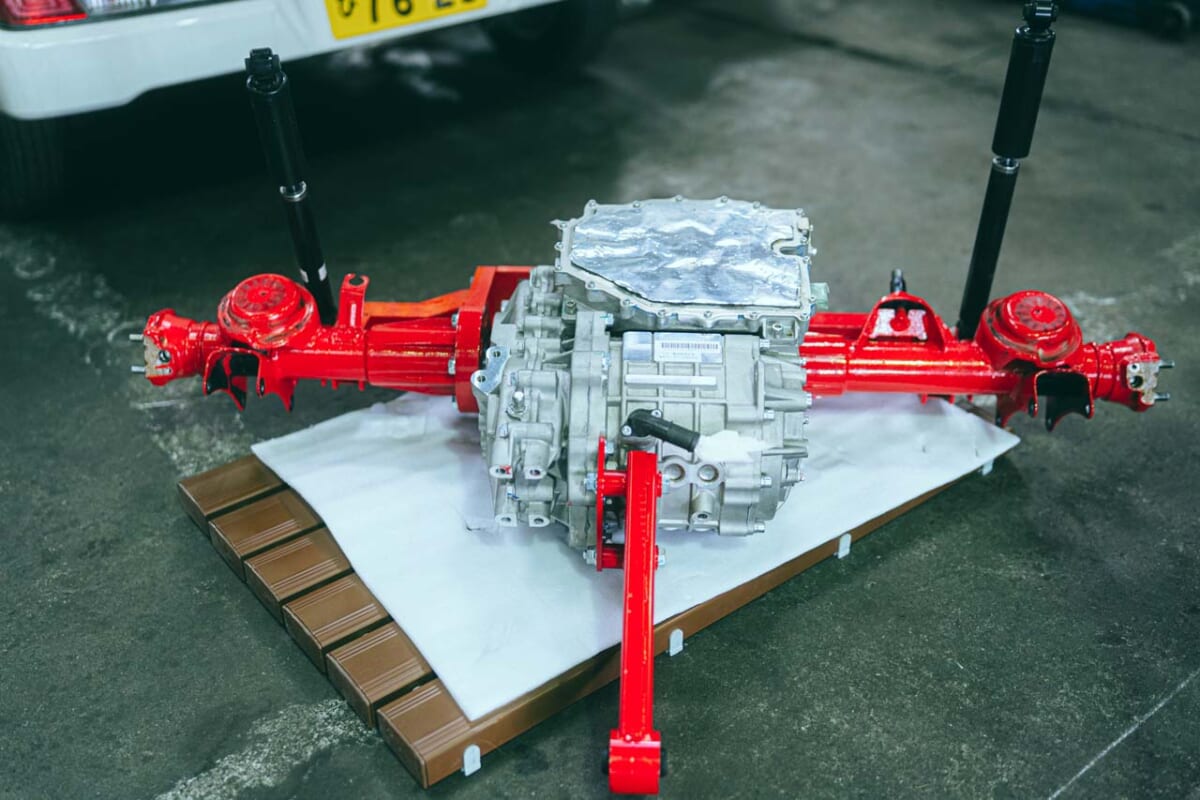

――フロントブレーキも、ロッキードのキャリパーでWディスク化、ブレーキローターもサンスター製にスワップしてりあます。

市原 しっかり止りますよね。ここも旧車感は残したかったのでこのパーツを選んだんです。カスタムするとZじゃなくなっちゃうから。Zらしさをあまり壊したくなかった。

――「Zらしさ」ですか。それはどんなことなんでしょう?

市原 なんて言うんでしょうか、パーツパーツが詰まってなくて、横から見たらスッカスカで抜けが良く、フロントからリアまでどこを見てても流れるようなスタイル。ずっと見ていて飽きないんですよ。あれを超えるものはないと思いますね。いろんな規制も含めてもう作られないですし。だから、Zの前から乗っているバイクもありますけど、他のバイクが乗れなくなっちゃいましたね。国産ネイキッドはZで十分だなと。他の車種が乗れなくなるほどZの魅力にやられました。

――じゃあこれからのバイクライフで、買い替えはない?

市原 ないですね。あっても『買い足し』です。買い替えはない。誰にも譲りたくないです、あのZは。

「Zのここに惚れた!」

――Zと出会ったのはパムスさんということですが、それまでもパムスさんには行かれてて?

市原 いえ、行ったことはなかったんです。ふらっと伺い、このZかっこいい! って。で、エンジンかけてもらったら、もうすぐに『買います』と。一目ぼれですね。

――即決(笑)。それまでも、空冷Zを欲しいなとは思っていらっしゃった?

市原 思っていました。何に乗ろうか迷って、いろいろ調べていたんです。ハーレーのビンテージもいいなとか、ドゥカティにしようかとか。悩んでいるうちに『長く持っていられるものが欲しい』と思うようになりました。Zだったら長く付き合えるかなと。自分が70とか、そのくらいの歳になったとしても、違和感なく乗れるような気がしたんです。

――憧れの空冷Zを手にしたとき、どう感じましたか?

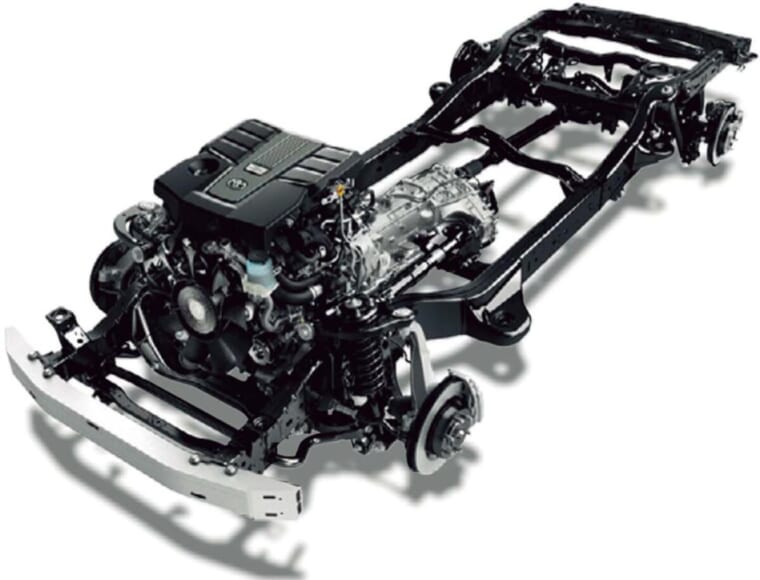

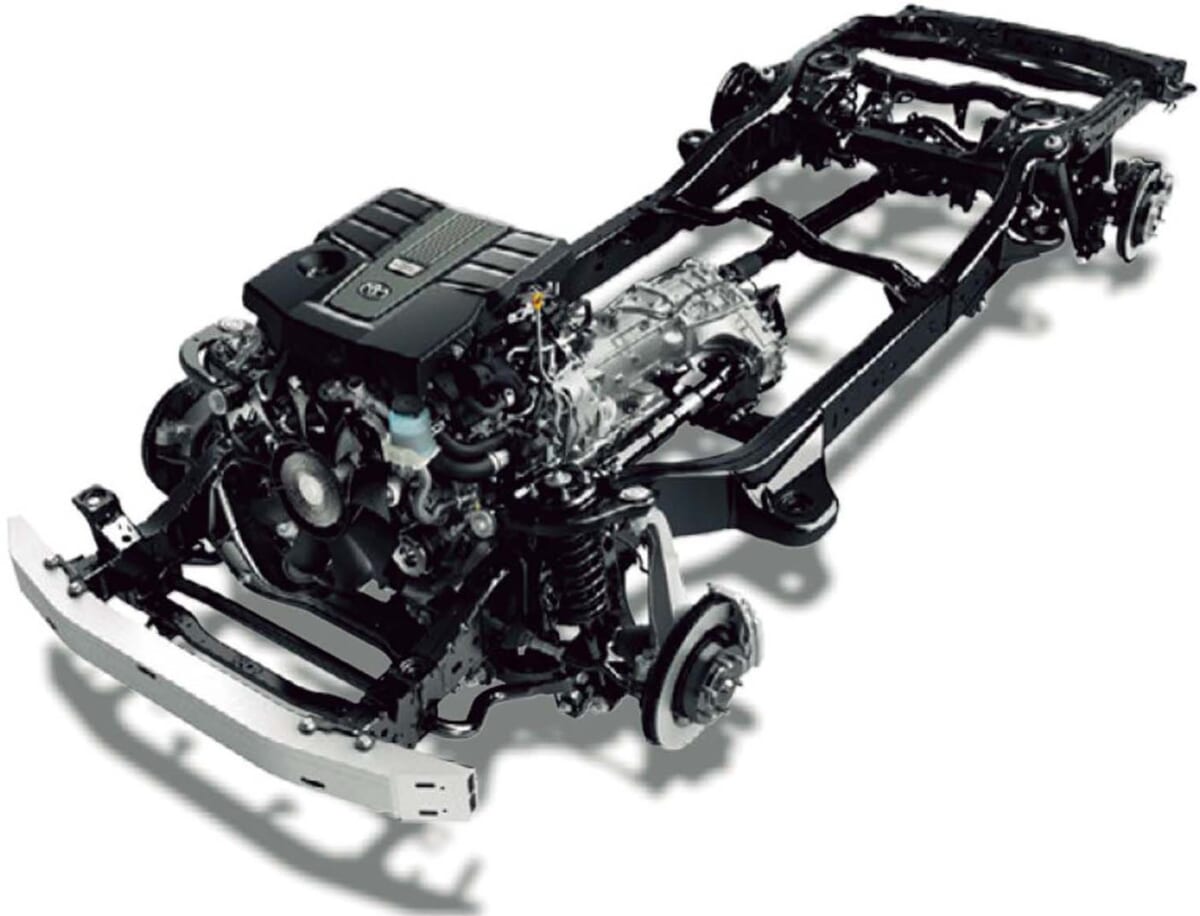

市原 わかりやすいですよね。エンジンがこれ、フレームがこれ、キャブがこれって、無駄なものが一切なく、何かで隠すことなく全部剥き出しになっている。だから冬とか、エンジンに手を当てて暖をとることもできる。そういうところも好きで。

――無駄な装飾がない古いオートバイってそれが楽しいですよね。

市原 メーカーごとの個性も出やすいじゃないですか。まず旧車って音でわかります。排気音が聞こえても『あ、GSが来た』とか『あ、Zが来た。排気量はこのくらいだ』って。Zにも音でホレましたし。

――音はバイクの強い個性ですよね。

市原 空冷で、Z1の903ccという排気量があって4気筒だからこそ出るちょっと野太い音が、カッコいいなと。

――のろけのまくりですね(笑)。ところで、Zは何年目になりますか?

市原 6、7年になります。いくら乗っても不思議と全然飽きないんですよね。以前撮影で、フロリダで、キーウエストまでハーレーで走ったんです。ハーレーで走りながらも、『うわぁ、やっぱZ乗りたいな』って。

――へえ! ある意味カンペキなツーリングロケーションですけど……。

市原 同じことを、ニューヨークでも思いました。ニューヨークではビンテージハーレーに乗ってたんですが、そのときもやっぱり『Zに乗りたいな』と思いました。ハーレーがダメとかじゃなく、魅力の違いと言いますか。

――市原さんに合うのはやっぱりZだと。

市原 これは二輪を乗る方にしかわからないかもしれませんけど、乗った瞬間に違う世界に連れて行ってもらえるって、もうバイクしかないんですよね。体は剥き出しで、風を感じるし、その土地土地の香りを感じるし、タイヤが路面を捉えるのも感じる。これが、バイクによって全然感じ方が変わってきますから。

――他のバイクに乗ったあと自分のバイクに戻ると、わが家に帰ってきたような感覚を覚えますね。

市原 またがった瞬間にもう、ハンドルの位置も、タンクの形も、色も、音も、匂いも、レスポンスも、すべてがしっくりくるんですよ。

バイクの楽しみ方、ツーリングなど

――ここからは、バイクの楽しみ方についてお話を伺えればと思います。お仕事もお忙しいと思いますが、ツーリングには行かれますか?

市原 ショートツーリングは行きます。箱根の方とかに。

――お気に入りの場所とか、ツーリングコースは?

市原 自然が好きなので、森の中を一人でゆっくり走るのが好きです。箱根~芦ノ湖スカイラインとか。たまに止まって佇んでみたり。カメラを持っていくときもあります。

――バイクライフを楽しんでいらっしゃるわけですね。

市原 実は20代後半のころ、レースもやろうとしていたんですよ。面白そうだなと思って、カワサキの元ファクトリーの方と一緒に、サーキットで練習させていただいていました。ダートもやっていて、桶川のほうまで走りに行ったり。滑らせて乗るのも好きなんですよ。サーキットとは全然乗り方が違って面白いんです。ダートは滑らせて、こけてナンボというか。

――ずいぶん本格的にやってらっしゃったんですね。

市原 レーシングスーツも持ってます。サーキット用とダート用、両方とも。

――全然知りませんでした。これまであまり話されていませんよね。

市原 バイクは、やはり役者をやりながらだと、仕事との兼ね合いという面では難しいんです。もしケガしたら、皆さんに迷惑をかけてしまいますし。

――確かにそうですよね。レースに興味を持つくらいですし、昔からバイクに乗られていたんですか?

市原 僕はバイクの免許を取ったのが遅くて、20代後半で取ったんです。

――若いころから乗ってらしたのかと思えば……意外です。免許を取られたきっかけは?

市原 ずっと仕事をしていて取る時間がなかったのもあるのですが、そのころちょっと時間ができて、何をやろうかと考えたら真っ先に『バイクの免許だ』と思い立ちました。

――バイクには乗りたいと思っていたんですか?

市原 ええ、乗り物はすごく好きですから。物心ついたころから、古いバイクや古いアメ車が好きでした。チカーノが乗っているようなローライダーの、1950~60年代のシボレー・インパラをカッコいいなって。『古いものをキレイに乗る』という文化が、すごくいいなと思っていました。

――物心ついたときにすでに好きだったというと、お父さんの影響があったり?

市原 僕の父はサンディエゴに15年間住んでいたんです。そのときの父の古い写真を見るとアメ車に乗っていて、子ども心にそれがすごくカッコいいなって思えたんです。

――じゃあ幼少期にはもう旧車の魅力に気付いていたと。

市原 ええ、アメ車もバイクも好きですし、そもそも新しい物より古い乗りものが好きなので。

――古いものの魅力というのはどういったところでしょう?

市原 シンプルさです。クルマでもバイクでも構造がシンプルでわかりやすいから、そのものを感じやすい。エンジン掛けて乗ったとき、足の裏から、手から、背中から感じる振動とか、そういうのはビンテージのものしかないと思うんです。今の新しいものは、そうやってパーツを感じ取れなくなっていると思います。

――今のクルマやバイクはメーターにたくさん情報が出ますが、五感で感じる情報は古いものにくらべると極めて少ないですね。

市原 Zは乗っていると、キャブを感じるし、タイヤを感じるし、フレームを感じる。パーツひとつひとつから伝わってくる感覚がすごく好きなんですよ。

――確かにそこが魅力ですね。一方で、よく「古いバイクって壊れるのでは?」って不安を持っている方もいますが、その点はどうでしょう?

市原 まったくそんなことないです。構造がシンプルな分、壊れても直すのも簡単だし、修理も早いです。

――実際、Zでこれまでに出先で止まったとかそういうトラブルは?

市原 一回もないです。ただ燃費だけは常に気にして走っています(笑)。けっこうガソリンを食うので、遠出するときはスタンドがあったらすぐ入ることにしてますね。でもそういうところも可愛らしく楽しいんです。

――カスタムしてあるとはいえ、Zでツーリングすることに不安は?

市原 よく言われているのですが、『Zを直す店はたくさんある』と。やはりずっと長く愛されてきたバイクなので、日本全国どこかへ行く際も絶対大丈夫なんだろうなと思ってます。

――ちなみに今までZで一番ロングライドしたのは?

市原 京都です。

――片道500キロ以上ありますね。なぜまた京都に?

市原 Zで京都を走りたいという、その一心です(笑)。京都の町を走っていて、タンクに京都の古い町並みが映ったりすると『おぉ、俺のZに京都の町が映ってる!』って感動して。

――へえ~! なんというか、感性が普通のバイク乗りと違いますね。「Zでどこかに行きたい」じゃなく「Zをここに連れていきたい」という感覚なんですか?

市原 なんなんでしょうね(笑)。自分一人だけじゃ感じられない世界を感じさせてくれるのがバイクじゃないですか。だからやっぱり一緒にいたいと思うんです。Zがいたらより楽しくなるんだろうなって。

――それこそ、止めて眺めているだけの時間も楽しいという。

市原 乗らなくても、ガレージでお酒を飲みながら磨いているときもあります。Zはいろんな付き合い方ができるから、手放さないで一生乗っていると思います。

――いろんな付き合い方ができるっていいですね。しかしこうメッキパーツが多いと、磨きかけるのも大変そうです(笑)

市原 本当はもっと磨きたいんですけどね。機械とかで一気にきれいにする方もいるじゃないですか、あれはずるいなと(笑)。やっぱり手で、綿棒とか使って磨かないと。

――マニアック!(笑)

市原 最初のころは、磨きの時間を取り過ぎて寝られなくて(笑)。まとめた爪楊枝で隅々まで磨いたりして、毎日、手が真っ黒ですよ。でもそれが楽しい。

――フロントフォークのボトムケースとか、汚れそうなところもシルバーですから、維持が大変そうです。

市原 今の課題はそれです(笑)。さすがに汚いままだと、外に出られないので。磨きの時間は必ず作るようにしています。

――市原さんご自身でカスタムしたり、いじったりは?

市原 しますよ。なので、いつか自分のクルマとかバイクの倉庫が欲しいんです。そこに好きなアメ車と好きなバイクを置いて、カメラで撮った写真を飾って、バーカウンターもつくって……。

――それ最高じゃないですか。

市原 隠れ家じゃないけど、そういう場所が欲しいですね。

Zでかなえたい夢 未来

――市原さんはカメラもお好きですが、カメラとオートバイ、どちらも「旅の道具」という感じがしますね。

市原 いつかは、バイクで日本一周したいと思っています。ツーリングバッグも買って準備していたんですけど、残念ながらタイミングがなくなってしまって。だから今の夢の一つは、Zで旅をしたいんです。テントを張って、焚火して、泊まる。バイクとともに。で、写真も撮って(一瞬、遠い目)……それ、したかったですね(笑)

――(笑)たしかに、タイミングってありますからね。

市原 海外ロケに行くときは必ず、『Zを持っていけないか?』って聞いているんです。

――ええ!?

市原 チェ・ゲバラじゃないですが、Zで世界を旅をしたくて。あと、Zって、カワサキが世界に挑戦しに行ったバイクですから、僕もそのバイクで海外を走りたいと思ってるんです。

――いいですね! それでもう一つの番組になりそうです。

市原 海外は文化も価値観もぜんぜん違うじゃないですか。でも、どんな人でもZはかっこいいって感じるだろうと僕は思うんです。バイク好きじゃなくても、このカッコよさは分かってもらえるんじゃないかと。普段乗っていて、信号待ちしてるときに、『かっこいいね!』と新聞配達のおじちゃんとかに言われたり、ぜんぜん知らない人たちに『うわ、Zだ!』って叫ばれたりとか。やっぱりZには、ほかのバイクにはない魅力が詰まっていますね。そんな出会いもすごくうれしいですし。

――空冷Zに乗っていると、「俺も昔、Zに乗ってたんだよ」とか話しかけられることが多いですね。

市原 Zには出会いや縁をもらいますね、本当に。

――じゃあ、「海外にもっていってOK」って返事がでたら?

市原 持っていきます。

――そこまで市原さんにホレられているZは幸せですね。ほんとお仕事が忙しく乗る時間が少ないというのが残念というか……。

市原 だから、自分が出演する作品で出せないかと考えています。

――そういえば、市原さんが主演されたドラマ『明日の君がもっと好き』(2018年/テレビ朝日)を拝見しましたが、市原さん演じる主人公が駆るバイクはこのZでした。

市原 衣装合わせの際に、『バイクはZじゃなきゃ嫌です』と(笑)。バイクといえばZ、しかも丸タンクのあのスカっと抜けのいいあのZだと僕の中でパっと浮かんだんです。ドラマを観る方に、バイクのよさを知ってもらいたいと思って。

――ドラマにZを登場させたのは、そういう思いがあったんですね。

市原 相当ありました。僕が携わっている作品で、自分が好きな乗り物や、その良さを、お客様に感じていただけたらうれしいと思っています。

――あのドラマを通じて、若い皆さんに市原さんがZに乗っていることが広まったんじゃないですか?

市原 そうだとうれしいです。今は、家でできるゲームだったり、インターネットだったり、娯楽がすごく増えていますが、バイクって世界をバーチャルじゃなく生で感じる良さっていう、他には代えられないものがありますので、多くの若い方にバイクに乗る楽しさを味わってほしいです。

――そういう意味では、バイクやクルマのカッコよさを知れる映画やドラマは重要ですね。

市原 『マッドマックス』や『ワイルド・スピード』じゃないですけど、この映画の乗り物いいよねとか、そう感じて欲しい。そういう作品がもっと欲しいんですけどね。

――同感です!

市原 地上波ではコンプライアンスも厳しくなってきていますが、僕の拠点であるドラマや映画で、そういう文化を入れた作品をつくりたいと思っています。

――期待してます。では最後に、市原さんにとってバイクとは? いや、「Zとは?」と聞いたほうがいいかもしれませんね。

市原 バイクとは……そうですね、ある意味、自分の逃げ道でもある気がするんです。

――逃げ道、ですか?

市原 生きていくためには、やりたくなくてもやらなくてはならないことだったり、認めたくなくても認めなきゃいけなかったり、妥協もたくさんしなきゃいけないことがあります。大きな壁に躓いたり、自分に自信を失うこともたくさんあると思うんですけれど、そういうときに、自分の頭の中をリセットしてくれるものがバイクなんです。すべてをポジティブに変換してくれます。

――つまり、仕事もプライベートも含めて、市原隼人という人間を構成する重要なアイテムになっていると?

市原 なっています。だから、Zがあれば何もいらないって本当に思っています。これだけで旅に出て、自分を見つめなおしたいと感じます。

――そこで旅に繋がっているんですね。

市原 年齢を重ねていくと時間の無駄遣いが一番贅沢だってことに気づいてきたんです。一番の時間の無駄遣いとは何かを考えたら、バイクで旅をしたいというのがまず浮かぶんです。次の日のことを考えずに、気の向くままに走る。それって最高なんだろうなと。

――そのときはもちろん、Zで。

市原 Zじゃないと考えられないですね。

【PROFILE】

市原隼人(いちはら・はやと)

2001 年に映画 「リリイ・シュシュのすべて」で主演デビュー。2004 年には 「偶然にも最悪な少年」で日本アカデミー賞新人賞受賞。主な作品に映画 「ぼくたちと駐在さんの700日戦争」「ボックス!」「無限の住人」「あいあい傘」「ヤクザと家族」「太陽は動かない」、ドラマ「ウォーターボーイズ2」「ROOKIES—ルーキーズ—」「猿ロック」「ランナウェイ~愛する君のために」「カラマーゾフの兄弟」「リバース」大河ドラマ「おんな城主 直虎」「おいしい給食」、ミュージカル「生きる」等、他多数。また、写真家として活動。映像作品に「Butterfly」(監督・主演)アーティスト「DEVIL NO ID」MV(監督)などがある。最新出演映画「リカ 自称28 歳の純愛モンスター」が6/18 より公開中。