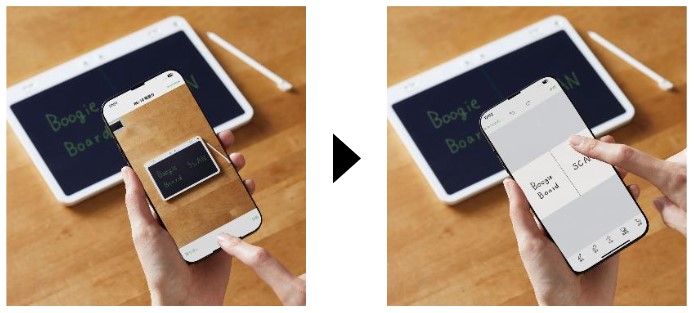

「足立 紳 後ろ向きで進む」第36回

結婚20年。妻には殴られ罵られ、ふたりの子どもたちに翻弄され、他人の成功に嫉妬する日々——それでも、夫として父として男として生きていかねばならない!

『百円の恋』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞、『喜劇 愛妻物語』で東京国際映画祭最優秀脚本賞を受賞。2023年のNHKの連続テレビ小説『ブギウギ』の脚本も担当。いま、監督・脚本家として大注目の足立 紳の哀しくもおかしい日常。

【過去の日記はコチラ】

3月1日(水)

朝8時、ネット上にて娘の都立高校の合格発表。私立のときと同様に1人で見るという。1分後、合格したと部屋から出て来た娘とハイタッチした。

偏差値的には先に合格していた私立のほうが高いが、部活が豊富でいろいろと選べそうな都立に行くとのこと。中学時代は野球のクラブチームでいろいろあった。嫌なことのほうが断然多かった。私としても、監督のことは思い出したくもない。高校では存分に部活や友人との遊びを楽しんでほしい。

合格した日に手続き諸々をせねばらないようで、妻と娘は高校に向かう。受験の日について行っても、こういう面倒な手続きは妻に任せてしまうから怒りを買う。申し訳ないです……。私は喫茶店に仕事をしに行く。

※妻より

リアルの発言では「俺、そーいうの無理だから!」の一言丸投げのくせに、日記とかSNSでは「申し訳ないです」とか好感度アップ狙って書くから、あざといなーと毎度、ハラワタぐつぐつします。

夕方、高校に行っていた妻に様子を聞くと、帰宅時に娘が通う高校の生徒らしき声の大きい陽キャのリア充を何人か目撃し、娘はなんだかちょっと複雑そうな表情になったとのこと。きっと本人はリア充にはなりたいのだと思う。高校生のリア充というのがどういうものかは私は知らないのだが。

3月3日(金)

朝から夕方までぶっ通しで仕事。夜、渋谷でトークイベントがあるためだ。

どうせ渋谷に行くからには1本くらいは映画を観たいと思い、寝不足のまま劇場に飛び込むも3秒で気絶。もはやウトウトどころではない。最近は映画館で寝てしまう確率が高いのだが、寒い外から暖かい映画館に入るこの時期はその確率もぐっと上がる。

夜は公開中の映画『タスカー』の鎌田義孝監督にお呼ばれして、大﨑章監督も含めて上映後に3人で少し話した。

鎌田さんは16年ぶりの新作だ。私も10年くらい前に、この『タスカー』の元となる企画を少しだけお手伝いさせてもらったことがあるが、戦力にはならなかった。

映画には鎌田さんの念が色濃く出ていた。でも、軽やかに映っていて、主演の金子清文さんのまさに怪演としかいいようのない演技も相まって、シリアスなのにどこか間抜けな、ちょっとカウリスマキの作品を思い起こさせるような作品になっていて私は楽しく拝見した。

トーク後、金子さんも交えて少し飲んだのだが、その風貌とは真逆の爽やかというとちょっと違うかもしれないが、とても穏やかで優しい雰囲気をたずさえた方だった。

12時過ぎに帰宅すると誰もいない。電気を点けると、水面にきて口をパクパクしている金魚とデメキンが迎えてくれて、猫は寝ている。明日、明後日と『雑魚どもよ、大志を抱け!』の撮影地である飛騨で先行上映があるのだが、妻と娘は深夜、坂井Pの運転する車で飛騨に向かっており、息子は友人宅へお泊りさせてもらっているのだ。

私も朝早い新幹線で向かうために5時起きなのだが、絶対に寝坊はできないときに限って眠れない。坂井Pと妻に「5時にスマホを鳴らしてもらえませんか?」とLINEを送ったが、それでもなかなか寝付けなかった。

3月4日(土)

朝5時、坂井Pから電話があった10分前に、一応かけておいた目覚ましで目を覚ましたが、30分ウトウトしては「ヤバい!」と目覚める睡眠を繰り返して、結局ほとんど寝ていない。

新幹線の中で寝ようと思ったが、これまたなぜか眠れず(加齢だろうなあ……)だるーい感じのまま名古屋に到着。そこで佐藤Pと出演者の田代君と合流して、撮影地の古川駅まで田代君といろいろお話をした。30歳近く年の離れた大人と隣同士になるのはさぞや疲れただろう。私が中学生の時はそんなことは絶対に無理だった。

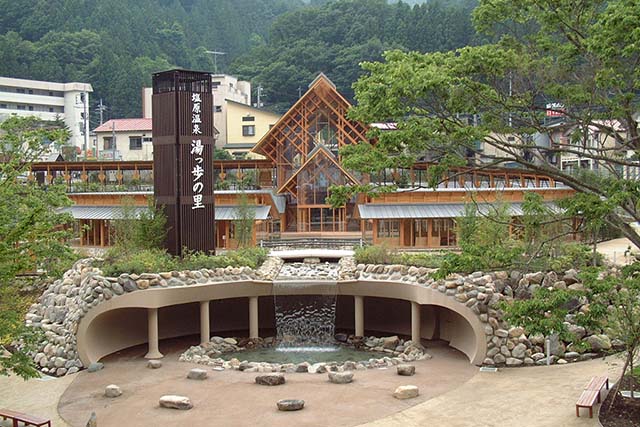

11時ごろ飛騨市に到着。前日の夜から車で前乗りしていた坂井Pと、今回物販を手伝う娘が駅まで迎えに来てくれて少々気恥ずかしい。立派な飛騨文化交流センターで映画を2回上映していただく。

会場にはたくさんの人が来てくださった。都竹飛騨市長はじめ市役所の方々もお見えになっている。皆さんには撮影中にものすごくお世話になったので、まずはこの飛騨の方々に心の底から面白かったと言ってもらわねばならないので緊張した。

上映中は笑いも起こり、反応も良かったと中で観ていた娘が言ってくれたので嬉しかった。撮影中に宿泊していたみどり館、修斗館の方々が来てくださっていて、懐かしく嬉しかった。質疑応答でも質問や感想を述べてくださる人が多くいて嬉しい。

夜は佐藤Pや坂井P、田代君のメイクで同行してくれたメイクの大宅さんや岐阜新聞の方々、妻たちと飲んだ。

撮影中はコロナ増加のころであったし、最寄りのコンビニまで車で30分みたいな山間の民宿に合宿していたので、飲みに繰り出すことなどなかったが(宿では毎晩飲んでいたが)、この日、ようやく飲んだ。たまたま入ったお店ではあったが、ご主人がサービス好きでうまいものをたくさん出してくださった。後半には都竹市長まで顔を出してくださり楽しい宴だった。

3月5日(日)

本日は飛騨古川駅から車で30分山に入り、神岡町公民館で2回先行上映。昨日の上映が口コミされたのか、かなりの方が集まってくれる。会場の反応もよく、特に年配の方にはウケていた。若い方には届いていないのかもと不安になるが、いずれにせよ少しでも反応があると、作り手側としては大変嬉しい。

2回目の上映後、挨拶もそこそこに、急いで飛騨古川駅に向かい18時27分の電車に飛び乗り、22時新大阪着。ホテルにサウナがついていたので、久々のサウナを堪能する。すぐ寝てしまおうと思ったのに眠れず。移動が多すぎて疲れて眠れないのかもしれない。

「全部屋の寝具が高級シモンズ」という触れ込みのホテルなのだが、家の煎餅布団で寝相の悪い息子に蹴られながら寝ることが染みついている私には寝心地が悪い。マッサージでもお願いしようと思ったら混雑していて無理とのことで、外でウロウロする気力も寝る体力もなくただただ深夜までボケーっと放心していた。

3月6日(月)

昨晩何時に寝たのか分からないが、朝5時過ぎには目覚めてしまい、早朝サウナへ。寝起きからこの高温はなんだか身体に悪そうだった。夜は大阪在住の高校時代の友人2人と会うので、それまでホテル近くのファミレスで台本を書く。

隣りの席にすごく派手なメイクの女性とその女性の祖母が座って、祖母はずっと女性にお説教をしていた。生き方を変えなさいと。女性はうざったそうに聞いていたが、きっとおばあちゃん子なのだろう。そして、どういう生き方をしているのかは知る由もないが、その生き方を変えるのは難しいだろう(盗み聞きしていると、肉親だったら心配しまくりな生き方だ)。でも、映画やドラマでは奇跡的な出会いなりなんなりがあって、生き方が変わる。出会いなりなんなりがないのが現実だから、奇跡のような映画やドラマはあまり好みではない。

夜、男友達と女友達と合流して3人でホルモンを食べに行く。とても美味しかった。そして女友達のなかなかに香ばしい人生話を聞きつつ、50歳ともなれば誰でもが2、3本はドラマができそうな人生を過ごしている。そういう人のドラマこそ私は見たいが、どうも世間はそうではないらしい。

3月7日(火)

大阪先行上映。大勢のお客さんが来てくださり感謝。池川君と舞台挨拶したのだが、私が言うことをいちいち噛みしめながら頷くものだから、いい加減なことは言えないなという気持ちになる。だが、いい加減なことしか言ってないかもしれない。

とにかく壇上にあがると『侑希弥』という色とりどりのウチワが壮観。その中に1人だけ『足立』というウチワを用意してくださった方がいて、池川君が発見してくれた。嬉しかった。舞台挨拶後、帰京。

3月8日(水)

朝から仕事。15時半Tokyo FMに向かい、坂本美雨さんの『ディアフレンズ』というラジオ番組に出る。坂本美雨さんとは当然初対面であり、フレンドではないが、とてもフレンドリーにお話してくださった。だが、私はロクに話せなかった。

控え室で聞いていた妻に「なんであんた、話広げられないの? いろいろ話題振ってくれてんのに!」とダメ出しをされイラつく。そのまま丸の内東映に移動して、本日は東京先行上映の舞台挨拶。久しぶりに少年6人に会う(松藤君はお仕事のため、欠席)。みんな大きくなっていてびっくりだ。そしてこの日も客席は『侑希弥』のウチワだらけだけだった。

3月9日(木)

朝から晩まで仕事した。晩まですることはめったにないのだが、明日から周南映画祭で『喜劇愛妻物語』を上映していただくために、妻と山口県に行くからだ。

3月10日(金)

朝、娘と息子を送り出し、家で仕事。少しでも進めなければならない。10:30に家を出て羽田空港から岩国空港へ。岩国空港で1時間ほど待ち合わせをして、山陽本線で徳山駅へ。

本日は徳山駅の構内にある洒落た図書館で映画祭の前夜祭的にトークイベントに出た。周南映画祭実行委員長の大橋さんが司会をしてくださったのだが、ほとんど2人で無駄話をしているような感覚で話していた。

大橋さんは2012年に周南映画祭に松田優作賞というシナリオの賞を立ち上げて、私の応募した『百円の恋』のシナリオが受賞作に選ばれたのだが、それ以来の付き合いだ。『百円の恋』を世に出してくれた恩人の1人であり、勝手に友人だとも思っているし、脚本家とプロデューサーという関係になったこともある。

自身が発達障害であることを公言され、講演などもさている大橋さんには息子のことなどもたまに相談させていただいている。

イベントのあと、大橋さんの奥様も合流して妻と私の4人で飲んだ。奥様はものすごく素敵な方だった。こちらが何を話しても楽しそうに笑っていらした。息子にも大橋さんご夫妻のような出会いがあればいいなあと早くも願いたくなる。

楽しく飲んでいたのだが、疲れが溜まりすぎていたのか、途中で少し気分が悪くなってしまったのが残念だった。

3月11日(土)

早朝、宿の大浴場で風呂に入り、10時にチェックアウトして映画祭の開場に向かう。

途中、妙なぬいぐるみや人形を売っている店を発見し、娘と息子にカエルの人形をそれぞれ買った。喜ぶかどうかは一か八かだが、私はこういう人形とかゴムでできたやつが好きなので、子どもが欲しがらなければ私の物にして金魚の水槽の上に飾ろうと思う。

映画祭の会場に到着し、『喜劇愛妻物語』の上映後に夫婦でトーク。司会はもちろん大橋さんだ。

今年12回目の周南映画祭なのだが、初参加した松田優作賞の受賞式も含めるとなんと私は6回目の参加らしい。半分も呼んでいただいているとは思わなかった。どうりで徳山の街に詳しくなるわけだ。

トークイベントは1時間だったが、そんな初参加の時の話から、夫婦の様々な話、最新作の話などしているとあっという間の1時間だった。

トーク後、飛行機の時間があるため急ぎで山口宇部空港に向かう。今晩、東京の新文芸坐で『雑魚どもよ、大志を抱け!』のオールナイト上映イベントがあるのだ。

ここ1週間ほどのスケジュールはたぶん芸能人並みだろう。私の場合はこの1週間で終わりだが、これが1年続いたら身体を壊さないほうがどうかしている。

17時羽田到着。一度家に帰り、仕事をし(俺、偉すぎる)、23時に家を出る。息子は友人宅に泊めてもらい、娘は祖父母の家へ。

22時から『雑魚どもよ、大志を抱け!』の上映後、24時半過ぎから映画評論家の森直人さんの司会で、出演していただいた河合青葉さん、坂田聡さんと30分ほど話す。お三方ともこんな深夜の時間帯に来てくださって感謝の言葉もない。本当にありがとうございます。

トークイベント終了後、妻とタクシーで帰宅。妻はバタンキューで寝てしまったが、私は神経が昂っているのかどうしても寝付けず、妻をゆすり「眠れないんだけど、どうしよう」と連呼していたらすさまじい勢いでキレられてしまった。

3月12日(日)

疲れているのに朝は5時に目覚めてしまう。せっかく起きたのならもったいないので5時から仕事。妻が朝からバタバタ洗濯機を2回まわし、掃除機かけている。

帰宅した娘は友達と味の素スタジアムにサッカーを観に行った。昼過ぎに息子が友人宅から帰宅。昼からもその友達と遊ぶ約束をしていたのに、トラブってしまったとのことで、息子も私も妻も落ち込む。が、そのまま私は家を出て新大阪に向かう。さすがに新幹線の中では爆睡だった。

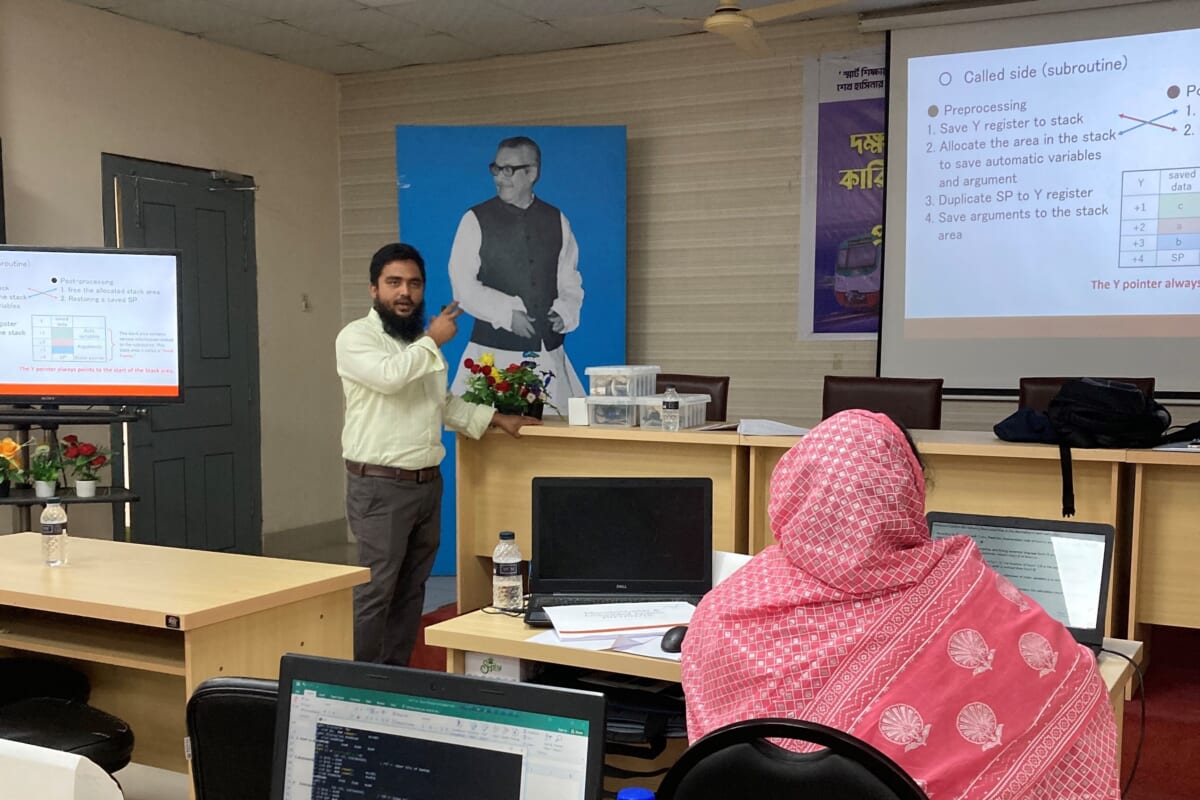

3月13日(月)

ドラマ『ブギウギ』の顔合わせ。こういう顔合わせもコロナで久しくなかったのでとても緊張した。その後、本読みとリハーサル。久しぶりに水川あさみさんにお会いした。ヒロインのお母さんを演じていただくのだが、相変わらずお元気でよく笑っていらして、そこが今回の役柄にぴったりなのだ。夜、数人の出演者の方と飲みに行った。

3月14日(火)

ドラマの撮影を少し見学してから東京に戻る。これでここ10日ほど続いた移動は終わりだ。こんなにも身体の芯から疲れを感じたのは、24歳くらいの時に一番下っ端の助監督として現場に出ていたとある2時間もののアクションドラマ以来だ。あれもかなり辛かった。

3月15日(水)

粛々と朝から仕事。娘と息子は私がいることが心なしか嬉しそうだが、妻に言わせれば気のせいとのこと。

3月16日(木)

朝から仕事。夕方から妻とともに取材を受けるために、15時に上野で待ち合わせしていたのに、駅まで来て財布がないことに気が付いて、一度家に戻る。最近、このパターンが多い。財布だけでなく、沢山の忘れ物のオンパレードだ。頭がクラッシュしているのかもしれない。

上野なんぞに行くのは10年振りくらいだから、洋服を買ってほしいと妻に頼んでいたのに財布を忘れたせいで30分しか時間がない。でもアメ横で良さげなズボンとパーカーと靴下をゲット。

その後、この日記の担当でもあるA氏とライターのNさんと合流して映画の取材をしていただく。A氏、Nさんとはかれこれ20年くらい前に『架空世界の悪党図鑑』という本を作った時以来のお付き合いだが、Nさんとは久しぶりにお会いした。同い年なのだが、数年前に会った時と1ミリも容姿が変わっておらず驚いた。取材が終わってから御徒町の中華屋で懇親会。

※妻より

このお店、紹興酒注ぎ放題で1時間1100円でした! しかも私の後ろにピッチャーがある。1時間しか私は入れなかったので、マグカップで並々7杯は飲みました!これは嬉しい!

【関連記事】

『雑魚どもよ、大志を抱け!』公開! 夫婦タッグで成し遂げた足立 紳が初めて作る「万人に観て欲しい作品」とは?

3月17日(金)

娘、中学卒業式。卒業証書授与で娘は3年A組の「アダチ」でトップバッターで名前を呼ばれる。昨夜から緊張していたが、「はい!」ととても大きな声で返事をしていて、思わず泣きそうになった。

その後、先生やらPTAの話やらはコロナ体制に戻してほしいと思うくらい長くて退屈だったが、優秀だったのであろう3人の生徒がかわりばんこにするスピーチは感動的で、これまた思わず泣きそうになった。だが、隣の同年代のおじさんが引くほど号泣している姿が目に入り、なぜか急激に笑いが込み上げて来て、泣きそうになりながら笑ってしまうと「ヘンゴッ!」とおかしな声が出てしまう。横にいた妻が必死で笑いをこらえていて、私は余計に笑ってしまったのだが、当然でかい声で笑える場ではないので、正直死ぬかと思った。でも、とても良い式だった。

思えば3年前、入学式の前日の17時に延期連絡が来た。そして入学式予定の日に、老猫ノラが死んでしまったのだった。その後2か月は、一斉休校で、娘も息子も引きこもって、我々もまあまあ引きこもって、家の中につねに緊張感が漂っていたことなどを思い出す。娘は1年の文化祭は中止、運動会は学年別、親観戦禁止、2年の2泊のスキー教室・文化祭も中止で、3年間給食は前見て黙食、マスク生活……いろいろと窮屈だった中学校生活だろうなと思う。野球のクラブチームでは辛いこともあったし、高校では存分に楽しんでほしい。

帰宅後、3人で寿司を食いに行った。うまかった。

3月18日(土)

今日は息子の皮膚科、眼科、療育が入っていたのだが、息子のコップがいつのまにか溢れていたようで、断固として行きたくない!のいつもの発作が始まる。

病院はまあ、春休みに延期すればよいから全然よいのだが、療育は当日キャンセルが不可なのでどうにか行って欲しく、褒めたり、なだめたり、諭したり……を繰り返し、禁断の「マンガ1冊買ってやる」(これでいつも夫婦ゲンカ)でようやく着地。

今、療育では3Ⅾプリンターでいろいろ作っているのだが、行けば楽しむのだが、それまでがなあ。……疲れる。

※妻より

息子を約束の時間にどこかに連れて行くのは、本当に大変で、遊びではなく、ちゃんとした約束はかなりのストレスとなっております……突然、「無理!」宣言が発令するので……。

そして、去年書いた『したいとか、したくないとかの話じゃない』(双葉社・刊)という小説が朗読劇になることになった。キャストの方々も豪華だ。脚本・演出は新井友香さん。新井さんにはまだ実現していない映像作品のシナリオも書いていただいている(なんとか実現せねばだが)だから、私としては今回の演出に非常に安心感がある。4月20日から俳優座劇場で上演しますので是非観に来てください!

【朗読劇 したいとか、したくないとかの話じゃない】

3月19日(日)

息子、久しぶりのレンタル先生。先生が来る前は愚図っていたが、先生が来たらちゃんと気持ちの切り替えが出来た。その後、そのレンタル先生の塾で一緒の子3人と遊ぶために出て行った。

私は『雑魚どもよ、大志を抱け!』の共同脚本、松本稔さん作・演出の朗読劇を観に早稲田に行く。

『ハンチングの男 そのパッとしない世界』。すごく良いタイトルだ。そして、ずいぶん前に松本さんから聞いていた、「俺の親父さあ、○○(有名な俳優)を殴ったことがあるって言ってんだよね……」という最高に面白いエピソードを使った劇で、ユーモアとペーソスに溢れた良い話だった。コーヒー屋でコーヒーを飲みながらのこういう朗読会もいいものだなあと思った。

朗読が終わり、スマホを見ると妻からLINE。

「○太(息子)が17時半の夕べの鐘がなっても帰って来ないからまた1人で公園でポツンとしてないかと探しに行ったら、まだ公園にいて、3人の塾友と鬼ごっこしてた。〇太だけものすごい楽しそうな声を張り上げて走りまわってた。涙が滲みそうになったからほったらかして帰った」

その文面を読んで私も目頭が熱くなった。息子は楽しいとき、身体で目一杯に楽しいということを表現するので、見ていて感動すらしてしまうことがある。きっと妻もそんな心境だったのだろう。

松本さんや学生時代の同級生、知り合いの俳優さんと羊をたらふく食べて帰宅した。

3月20日(月)

午前中、家からオンラインでラジオ出演。映画の宣伝をさせていただく。その後、いつもの喫茶店で仕事をし、夕方から本の編集者と会う。SNSではつながっていたのだが、お会いするのは初めて。その方とは同郷で住んだ街もかなり近いことはSNS上で知っていたのだが、まさかの小学校中学校が同じ!

仕事の話はそっちのけで、地元話で盛り上がった。東京でこんなにも地元が近い方と会うことがあるとは夢にも思わなかった。

3月21日(火)

夕方、妻とともに映画のポスターを貼ってもらうため、地元、練馬の街を練り歩く。今まで貼ってくださっていたお店はいつものように貼ってくださるが、妻が新規開発すると言いながら、いろんなお店にどんどん入って行く。

こういう馬力はすごいなあと尊敬する。さすがにプロレス団体の営業でメチャクチャ優秀な成績を残しただけのことはある。

私は店の外で佇んでいるのだが、貼ってもらえるときに妻が貼るのを手伝えと呼びに来るのがどうにも恥ずかしい。かと言って手伝わないと怒り狂われるので手伝う。お店の人は、「なんだもう1 人いたのか」という表情をされるから余計に恥ずかしい。

夜、息子と『ノーカントリー』(監督:ジョエル・コーエン)を観た。

3月22日(水)

息子、「学校無理」とのことで休ませる。今日はWBCの決勝もあったので、すんなりと休ませた。休んだ息子と春休み中の娘と3人で決勝を見た。点差は1点だったが、日本が力でねじ伏せたような試合に感じた。危なげなかったというのか、アメリカが勝つ雰囲気がまったく感じられなかったと、野球をしていた娘も言っていた。

息子は大谷の帽子とグローブ投げをえらく気に入りマネしていた。

3月23日(木)

明日、『雑魚どもよ、大志を抱け!』の初日なのだが、脚本家の今井雅子さんが応援clubhouseを開いてくださり、妻や佐藤現プロデューサーとお話させてもらいつつ、「月刊シナリオ3月号」に松本稔さんが寄稿してくださった作者ノートを藤本幸利さんに、同じ号に掲載されている木崎加奈子さんの書かれたシナリオの論評を今井雅子さんが朗読してくださった。2つとも名文なので、是非そちらをお読みになられてから映画をご覧いただけると、いっそう楽しめること請け合いです!

3月24日(金)

『雑魚どもよ、大志を抱け!』いよいよ、初日。大ヒットしますように……!

我々夫婦は、関わった映画の初日の初回を観に行くことをジンクスにしている。今回は、息子が昨晩「僕も行く!」といきなり言い出したので、オンラインで席を取っていた。しかし、妻は反対した。

息子がこのように急に行くと言い出す時は、その時が来ると発言を撤回することが大半なのだ。特に朝早いのは苦手だ。「どうせ舞台挨拶の回に姉ちゃんと来るんだからいいじゃん。もしくは朝、本当に行くとなればその時取ればいいじゃん」と妻は昨晩言っていた。だが、私は初回に行くと言う息子の発言が嬉しくて「いや、席取ろう! 息子の分も取ろう! 今すぐ取ろう!」と反対する妻を押し切っていたのだ。

そして迎えた今朝だったのだが……やはり息子は予想通りとうのか想像通りというのか、朝動けなくなりグズグズに。私はなんとかおだてたりなだめたりもしたが、こういう状態になった息子はもう動けない。そして最悪なことに私は「遅れるから早くしろ!」と声を荒げてしまった。大きな声とせかされることが嫌いな息子はそこで完全にシャットダウン。ああ、こういう失敗を私は何千回繰り返せば気が済むのか。トライ&エラーではすまない。私の場合はエラー&エラーだ……と我ながら落ち込む。

結局妻と2人で行くことになったのだが、道中で妻は私のエラー&エラーを厳しく厳しく厳しく叱責してくる。私だってモーレツな自己嫌悪状態だし、妻だって同じ失敗を何度も繰り返しているのに、こうも叱責されると私もついついこういう時に最も言ってはいけない一言を言ってしまう。

「アキだって、出来てないじゃん」妻の怒りにはさらに火が付き、神聖な初日は最悪の状態になる。でも、新宿武蔵野館につくと、思い切りの笑顔を作って劇場の方々にご挨拶し、初日初回に来てくださった知り合いの方々にも挨拶した。

妻と並んで鑑賞したが、時おり妻の怒りのような鼻息がまだ聞こえる。鑑賞後、丸の内東映で舞台挨拶があるので移動。

今日は松藤君も来れたので、久しぶりに7人の少年たちがそろい、とても嬉しかった。私は舞台上で1人ひとりに花束を渡すことになっており、その言葉は昨夜のうちに考えていた。

こういう時に泣きそうになることは私の場合はまったくない。けれど、少年たちが真剣な表情で私の言葉を聞くものだから、その表情に思わず涙しそうになり、すんでのところで耐えた。

その後、また新宿武蔵野館に移動してまた舞台挨拶。息子も無事に姉とやって来た。

夜は映画を観に来てくれた妹家族と食事。映画の中に出て来た登場人物を妹も知っているのだが、「あの人、もっと悪かったでしょ」とのこと。このご時世、子どものいたずらを描くのにも気を使うのだ。私たちが本当にしていたいたずらを描けば炎上必至だし、あのころに動画サイトがあれば我々は間違いなくそのいたずらを動画に撮ってアップしていたと思う。と、そんな仮定のことを書いても叱れるのではないかと思ってしまう世の中だ。

世の中がどんどんクリーン志向になるのは、それまでの雑な世の中でたくさん傷ついた人がいたからで、世の中を良くしていこうというクリーン志向のはずなのに、人のわずかな失敗も許さない風潮も感じる。今は価値観が変化していっている過渡期なのかもしれず、未来には間違った人間はいなくなっている可能性もあるだろうが、雑な世の中に良かった部分はなかっただろうか? というのも今回の映画を作った動機の一つだ。

3月25日(土)

朝5時に起きて大阪へ。今日は大阪、名古屋、岐阜で舞台挨拶のハードスケジュール。池川君との舞台挨拶も今日の大阪でひとまず最後だ。またみんなで集合できるくらい大ヒットしてほしいが……。

夜、岐阜での舞台挨拶とトークイベント後、岐阜新聞映画部の方々と会食。岐阜新聞映画部の方々には『喜劇愛妻物語』の時にも呼んでいただいたのだが、もうハンパではない映画バカの方々の集まりだ。私などとても会話につていけないが、皆さんとお話している時間は無上に楽しい。私が作っているようなマイナーな作品はこういう人たちに支えていただいていることを痛感する。

3月26日(日)

東京に戻って来て、たまりにたまった仕事をこなす1日。

3月27日(月)

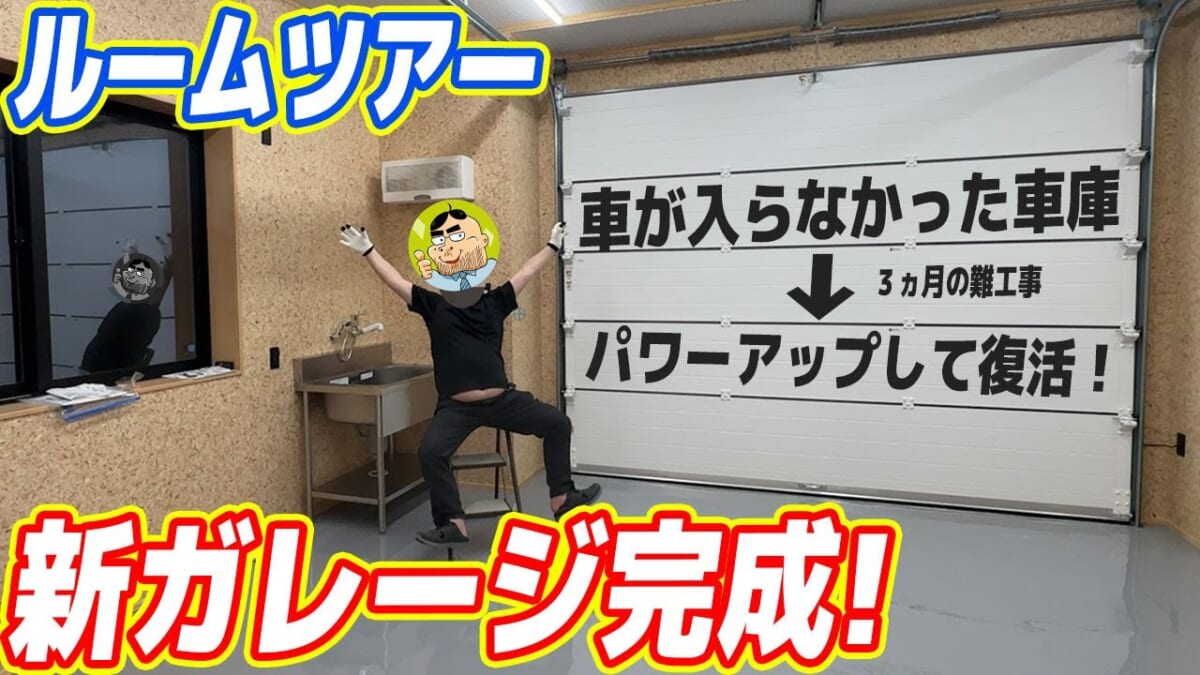

今日から妻と娘と息子が2泊3日で祖父母と旅行に行ったので、布団を敷いたまま飯を食い、夜遅くまでDVDを観て、昼過ぎに起きても誰も文句を言わないという学生時代のような自由な生活を謳歌する予定。

3月29日(水)

わずか2日でゴミ溜めと化した家の中。様々の証拠の隠滅と、帰ってきた時に散らかっていると妻が不機嫌になるので大掃除。

3月30日(木)

息子の格闘技教室で、息子をよくかわいがってくれた6年生の子が中学進学を機にやめてしまうので、その子と妻と息子と私の4人で夕飯を食べに行った。

その子は6年生にしてすでに私よりも背が高い。息子に「お前、学校でいじめられたら言えよ。俺がそいつらぶっ飛ばしてやる」とか「父ちゃんと母ちゃんの言うことよく聞けよ」とか「せっかく塾に行かせてもらってんだから頑張れよ」とかホントによく息子に声をかけてくれた。

同じ話をハイテンションでループしまくる息子の話も苦笑いしながら「どんだけテンションたけーんだよ」などと言いながら、相手にしてくれたりいなしてくれたりしていた。彼が私の息子に対して優しいのは、彼の家庭環境の影響もあるのかもしれない。なかなかにヘビーな中で育っている子なのだ。

息子はその子にとても安心しているように見えたし、週に2度の短時間とはいえ、その子に「守ってやる」と言われたりしたことが、どれほど勇気づけられていたかは見ていれば分かる。自分は1人ではないと心から思えると、人は勇気づけられると私は思うが、息子にとって彼はそういう存在だったと思う。だから息子はとても寂しそうだった。

中学で部活を引退したら、また戻ってくるよとその子が言ってくれたようで、息子は「オレ、それまでに筋肉マッチョになるって約束したんだよ!」と言っていたが、まあこれは数時間後には忘れるだろう。

あの子がやめて、息子が「もう行かない」と言い出さないことを祈るばかりだ。

【妻の1枚】

【過去の日記はコチラ】

【プロフィール】

足立 紳(あだち・しん)

1972年鳥取県生まれ。日本映画学校卒業後、相米慎二監督に師事。助監督、演劇活動を経てシナリオを書き始め、第1回「松田優作賞」受賞作「百円の恋」が2014年映画化される。同作にて、第17回シナリオ作家協会「菊島隆三賞」、第39回日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞。ほか脚本担当作品として第38回創作テレビドラマ大賞受賞作品「佐知とマユ」(第4回「市川森一脚本賞」受賞)「嘘八百」「志乃ちゃんは自分の名前が言えない」「こどもしょくどう」など多数。『14の夜』で映画監督デビューも果たす。監督、原作、脚本を手がける『喜劇 愛妻物語』が東京国際映画祭最優秀脚本賞。現在、最新作『雑魚どもよ、大志を抱け!』は2023年3月24日に公開。著書に『喜劇 愛妻物語』『14の夜』『弱虫日記』などがある。最新刊は『したいとか、したくないとかの話じゃない』(双葉社・刊)。

第2段

第2段